サイト内の現在位置

コラム

GIGAスクール構想とは?具体的な内容からスケジュールまで丁寧に解説

UPDATE : 2021.05.06

子を持つ親でなくとも昨今、耳にすることが多くなった「GIGAスクール構想」。これは次世代に向けた、新たな学びの場を生み出すための国家的な取り組みです。本記事ではGIGAスクール構想の概要から具体的な取り組み、スケジュールまでを分かりやすく解説します。

INDEX

- GIGAスクール構想とは?

- GIGAスクール構想が必要とされる背景

- 全国一律のICT環境の整備が土台となる

- ハード・ソフト・指導体制一体で取り組みを加速化

- GIGAスクール構想の実現に向けた具体的な内容

- 1. 環境整備の標準仕様書例示と調達改革

- 2. クラウド活用前提のセキュリティガイドライン公表

- 3. 学校ICT利活用ノウハウ集公表

- 4. 関係省庁の施策との連携

- 5. 民間企業等からの支援協力募集

- GIGAスクール構想への取り組み事例

- 取り組み状況をすばやく把握して個別サポートを実現した事例

- コメント機能を活用して学び合いを活性化した事例

- 保護者へのお手紙をオンライン化した事例

- 職員会議をペーパーレス化した事例

- GIGAスクール構想と環境整備5か年計画の実施スケジュール

- GIGAスクール構想の実現に向けた課題

- 学校や家庭における通信整備の遅れ

- 教師や親のITリテラシーの不足

- セキュリティやフィルタリングの問題

- まとめ

GIGAスクール構想とは?

GIGAスクール構想とは、2019年に文部科学省が打ち出した次世代教育に向けた5か年計画です。ICT(情報通信技術)を駆使して、全ての子供たちが「個別最適化された学び」の場を得ることをゴールとしています。萩生田文部科学大臣は2021年2月に公開した動画メッセージで、2021年を「GIGAスクール元年の始まり」と宣言。2021年4月から構想に基づいた教育が本格的にスタートしました。

ちなみに「GIGA」とは取り組みの主旨である「Global and Innovation Gateway for All」を略したもので、通信速度のギガとは関係ありません。

GIGAスクール構想が必要とされる背景

GIGAスクール構想が掲げられたのは、ひとえに日本のICT利活用が諸外国と比べて大きく出遅れているから。政府は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実世界)を高度に融合させたシステムが、経済発展と社会課題の解決を両立する未来社会を「Society 5.0※」と定義しています。日本の将来を担う子供たちが、Society 5.0時代を生き抜くために必要となる能力を育むために、GIGAスクール構想の実現に向けた取り組みを始めました。

※内閣府 総合科学技術・イノベーション会議『第5期科学技術基本計画』に記載。なお、狩猟社会をSociety 1.0、農耕社会をSociety 2.0、工業社会をSociety 3.0、情報社会をSociety 4.0と定義。

全国一律のICT環境の整備が土台となる

さまざまな取り組みの集合体であるGIGAスクール構想ですが、その土台となるのが児童・生徒が手にする学習用端末“1人1台”環境の実現です。GIGAスクール構想では義務教育課程の小中学校に向け、1人1台の学習用端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するために、自治体を通じて各国公立小中学校に対して資金援助を行っています。

なお、文部科学省が2021年3月22日に発表した「GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境整備の進捗状況について(速報値)」によると、97.6%の自治体等が2020年度内に児童生徒への学習用端末配布とネットワーク整備を完了する見込みです。

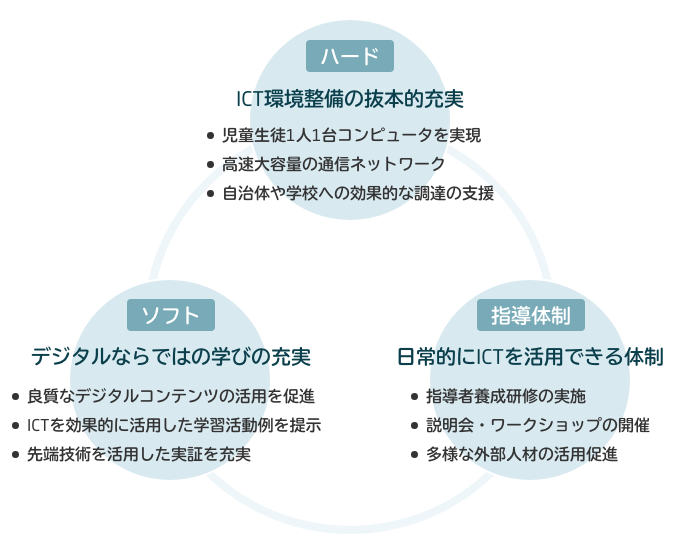

ハード・ソフト・指導体制一体で取り組みを加速化

GIGAスクール構想で目指す新時代の学びを実現するために必要なものは、学習用端末などの「ハードウェア」だけではありません。デジタル教科書や教材といった「ソフトウェア」、そしてそれらを駆使した「指導体制」が三位一体となることで取り組みが加速します。そのために必要となる、デジタル教材の配布や指導体制の整備に関する費用的な支援、手引・ガイドラインの公表・周知、民間企業等からの支援・協力体制作りなどが積極的に行われています。

GIGAスクール構想の実現に向けた具体的な内容

文部科学省が提唱したGIGAスクール構想ですが、これを主体的に進めていくのは各自治体です。そこで文部科学省は、各自治体がGIGAスクール構想の実現をスムーズに行えるよう5つの「実現パッケージ」を用意しました。

1. 環境整備の標準仕様書例示と調達改革

学習用端末や校内LANの標準仕様、都道府県レベルでの共同調達の枠組みを提示することで、学校ICT環境の整備・調達をより容易にします。

2. クラウド活用前提のセキュリティガイドライン公表

2017年に策定された『教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』を改訂。クラウド利用に関する記述の追加など、最新ICT事情を踏まえたガイドラインとなりました。

3. 学校ICT利活用ノウハウ集公表

現場の教育者たちが、ICTを活用した教育や指導を行う際に参考となる手引を公表。小学校、中学校、高校と学校段階における教科ごとに効果的な学習活動の例を分かりやすく提示しています。

4. 関係省庁の施策との連携

総務省のローカル5G活用モデル構築や、経済産業省のEdTech導入実証事業など、関係省庁が別個に取り組んでいるさまざまな施策と連携し、未来の学びを実現します。

5. 民間企業等からの支援協力募集

機材の提供から人的サポートまで、幅広く民間企業の協力を募り、教育現場に繋いでいく仕組みを整備します。

GIGAスクール構想への取り組み事例

すでに実際の教育現場で取り組みがスタートしているGIGAスクール構想。まだ始まったばかりですが、早くも一部では成果も現れているようです。ここではそれらの中からいくつかの事例を紹介します。

取り組み状況をすばやく把握して個別サポートを実現した事例

児童・生徒それぞれに支給されている学習用端末の画面は、教師用の端末画面から確認できます。ある小学校では、この機能を活用して児童それぞれの取り組み状況を素早く、正確に把握。学習に躓いている児童を素早く、スムーズに手助けできるようになりました。

コメント機能を活用して学び合いを活性化した事例

ある中学校では、生徒自身がドキュメントソフトを使って学習計画を作成し、グループで共有する取り組みを実施。コメント機能を使ってグループのメンバーから評価、質問、アドバイスをもらうかたちで、効率的に意見を集約していくことができました。その後のディスカッションの質も向上したといいます。

保護者へのお手紙をオンライン化した事例

GIGAスクール構想の成果は生徒の学びの質が向上しただけに留まりません。とある小学校では学級便りをPDF化してオンラインで配信し、保護者が自分のスマートフォンなどから確認できるようにしました。子供たちの様子をタイムリーに配信できるようになったほか、カラー写真が使えるようになるなど表現力も高まりました。

職員会議をペーパーレス化した事例

GIGAスクール構想による積極的なICT活用は、教師の側の働き方改革も実現します。ある小学校では職員会議のオンライン化や、これまで印刷していた資料をデジタル化するなどといった工夫で、無駄な時間と費用(ここでは資料の印刷費用など)の削減に成功。副次的なメリットとして各職員の操作スキル向上や、授業での活用イメージの明確化なども見られたそうです。

GIGAスクール構想と環境整備5か年計画の実施スケジュール

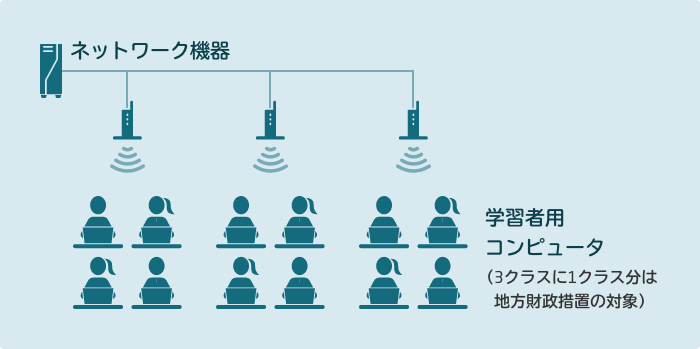

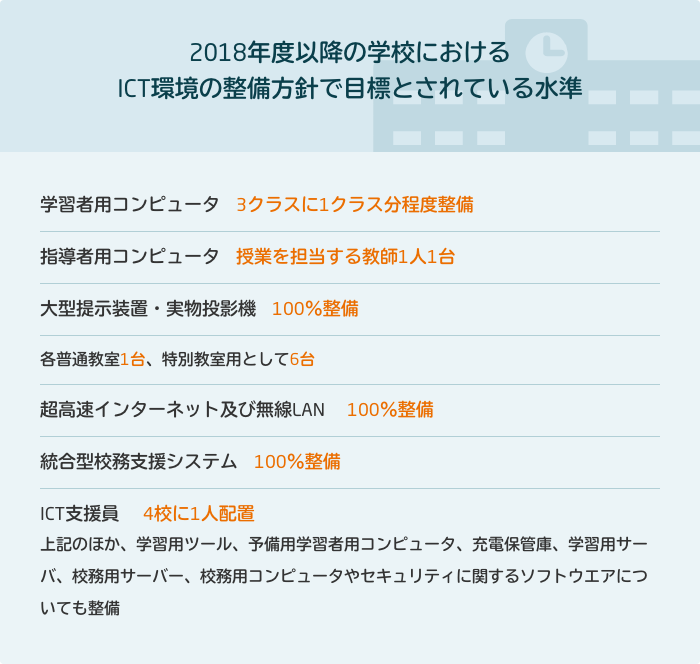

2020年に導入された小学校向けの新学習指導要領に先駆け、2018年に文部科学省が策定した『教育のICT化に向けた環境整備5か年計画』。ここでは、プログラミング教育必修化など、積極的なICT活用を促す新学習指導要領に向けた環境整備が計画されていました。

具体的には「3クラスに1クラス分程度の学習者用コンピュータ」「超高速インターネット及び無線LANの100%整備」「4校に1人のICT支援員の配置」を2022年度までに実現すると謳っています。

GIGAスクール構想は環境整備5か年計画と並行するかたちで検討されており、5か年計画完了の翌年、2023年度に「1人1台の学習用端末」の実現を目指していました。しかし、これが新型コロナ禍によって大きく前倒しされることに。2020年4月に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で総額2,292億円の補正予算が計上され、「1人1台」体制が2020年度中に実現することとなったのです。

GIGAスクール構想の実現に向けた課題

当初の予定を大きく変更して進んでいるGIGAスクール構想ですが、もちろん全く問題がないわけではありません。ここではGIGAスクール構想が現在抱えている主な課題についてまとめます。

学校や家庭における通信整備の遅れ

先に述べたよう、ほとんどの自治体が新しい学習環境の整備を済ませていますが、それでも100%ではありません。また、学校の外、家庭での通信環境においても大きな格差があると指摘されています。学校の通信環境はGIGAスクール構想に基づき改善されていくものの、家庭においては対策が難しいところ。各家庭に負担を強いるのか、それとも公的支援を行うか、その方針はいまだ定まっていません。

教師や親のITリテラシーの不足

もう1つ大きな問題となっているのが、教師や親のITリテラシー、スキルの不足です。GIGAスクール構想には教師のITリテラシー向上や、ICT支援員の配置など「教える側」のスキルアップも含まれていますが、それらは一朝一夕に実現できることではありません。また、両親の知識や教育方針にも大きな格差があり、容易に埋めることができません。若い世代でPC離れが進んでいることもやっかいな問題と言えるでしょう。

セキュリティやフィルタリングの問題

前倒しで実現しつつある「1人1台」環境も、新たな問題を生み出しました。子供たちがPCやタブレットなどの端末を安全かつ健全に利用するためには、インターネット上の悪意から身を守るセキュリティ技術とアクセスできる情報を制限するフィルタリング技術が欠かせません。ハードウェア、ソフトウェア両面からの対策・監視が求められています。しかし、これはある程度のITリテラシーを持った教師や親にとっても簡単なことではありません。

まとめ

これまでICT活用に二の足を踏んでいた教育現場が、GIGAスクール構想を実現するかたちで、今、大きく変わろうとしています。待望の「1人1台」環境が大きく前倒しして実現されるなど、今度こそ本気でデジタル活用が進んでいくのではと期待している人も多いようです。

しかし、子供たちが安全安心に学べるセキュリティ環境を整備するなど、教育現場のデジタル化にはまだ越えなければならない壁が多くあります。NECソリューションイノベータでは、これまで一般企業や研究開発機関向けに培ってきた知見とノウハウを活かしたさまざまなソリューションを提供中。システムを知る立場からセキュリティ提案、構築、運用までを一貫してサポートします。