サイト内の現在位置

コラム

人事部門がコロナ禍の

デジタル化ではまる、

恐ろしい3つの落とし穴

UPDATE : 2020.12.08

2020年4月7日に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」により、急遽始まったテレワークがニューノーマルな働き方となり、人事部門は様々な場面でデジタル化に追われました。

さらに、11月以降、全国の新型コロナウイルス新規感染者数は過去最多数を更新。

第3波といわれる感染拡大が取り沙汰されていることから、企業は今後もテレワーク続行を余儀なくされデジタル化も加速していくと予想されます。

その一方で、以前までは起こらなかったトラブルが増えていることをご存じでしょうか?

さらなるデジタル化を推進していく上で、人事部がはまると怖い“3つの落とし穴”を具体的にご紹介していきます。

INDEX

押し寄せる感染拡大でテレワークは今後も9割が続行

対応に追われる「業務のデジタル化」「人事制度の見直し」

現在、新型コロナウイルス感染者数の急激な増加によって各地で警戒レベルの引き上げが始まり、それに伴い再びテレワークの重要性も高まってきました。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、緊急事態宣言期間中にテレワークを導入し、「今後も続けていく」と回答した企業は9割にものぼります。

しかし、急遽開始したテレワークだったため、人事部門では対応が追いついておらず、課題が多いのが現状です。

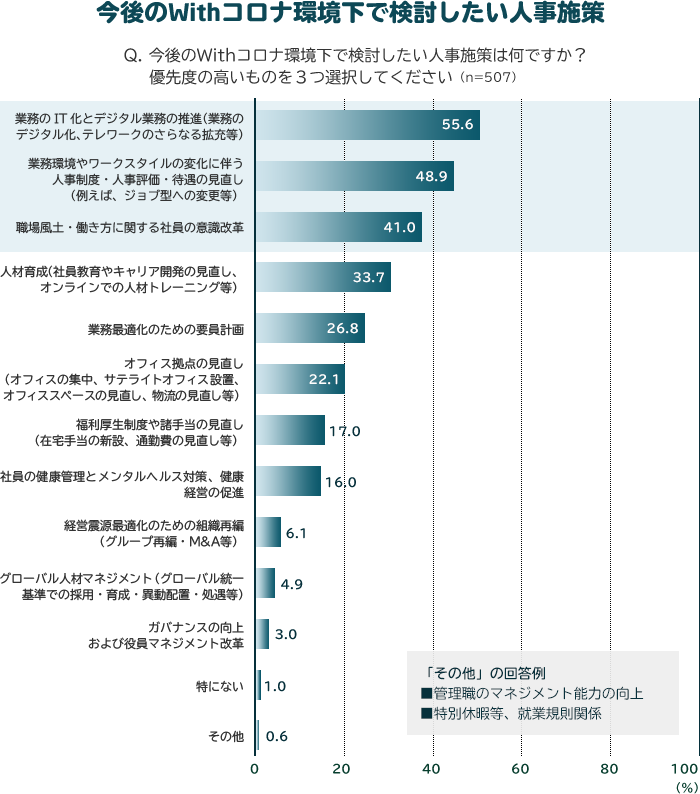

実際に下記のアンケートでは、追加検討したい人事施策として「業務のIT化・デジタル業務の推進」「人事制度の見直し」を挙げている企業が多くありました。

あなたの会社はどうでしょうか?同じ課題に頭を悩ませた経験があるかもしれません。

※出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社・三菱UFJ信託銀行株式会社「新型コロナウイルス対応への課題とワークスタイルの変化について」

テレワークが機能している一部の会社では、これらの人事施策をすでに実施しています。

しかし、そこには実施する前には想像もしなかった “落とし穴”が存在していました。

今回は、コロナ禍でデジタル化を進めた人事部門が陥った「こんなつもりではなかった…」という“3つの落とし穴”について、実際に報告された事例を交えながら紹介します。

「勤怠管理可視化」の落とし穴

従業員の自己申告だけでは出勤偽装や不正打刻の可能性がある

テレワークの導入に伴い、あらゆる場所で働く従業員の勤務実態を把握するために「勤怠管理システム」を導入した企業も多いでしょう。

出社してタイムカードに打刻していたこれまでの働き方であれば、従業員の勤務実態を正確に把握することができましたが、テレワークでは出退勤の報告を従業員の自己申告に委ねることになるため、出勤偽装や不正打刻が行われる可能性も少なくありません。

たとえば、PCから打刻ボタンを押して出勤報告を行うシステムの場合、「本人はジョギングから帰ってきていないのに、家族がPCを立ち上げて出勤ボタンを押す」などの不正がいとも簡単に行えてしまいます。

パスワードでのログイン管理を徹底したとしても、本人が第三者にパスワードを共有していれば全く意味がありません。

ある企業では、不正を防ぐためにPCの稼働時間で勤怠を管理するシステムを導入していましたが、「キーボードに重しを載せて固定する」といった方法で出勤時間を大幅に捏造したケースがありました。

出勤時間を偽装されれば人件費を余分に支払うことになるだけでなく、緊急の仕事が発生した際に対応できなくなる可能性も。

さらに、悪質な不正打刻は懲戒処分の対象となり、不正を行った本人だけでなく、その上司も処罰の対象になり得ます。

そうならないためにも、従業員本人がその場所にいなければならない仕組みを導入するのがおすすめです。

たとえば、PCやスマートフォンのカメラと連動した勤怠管理システムであれば、打刻時に顔写真を撮影して本人確認を行い、指紋認証で出退勤記録を残せるシステムであれば、なりすましや代理打刻といった不正を防止しやすくなります。

勤怠管理システムの導入を検討している企業の人事担当者は、従業員の不正を防止する仕組み作りについても考えてみてください。

「ハンコレス」の落とし穴

セキュリティ性の低い電子印鑑は第三者に悪用される可能性も

コロナ禍以降、「電子印鑑」による決済は当たり前になりました。

テレワーク開始直後は「IT化に必要な書類に押印するために出社する」といった本末転倒な事例も多く報告されていましたが、そんな手間を省略できることも電子印鑑のメリットです。

ただし、電子印鑑は手軽にやりとりができる反面、セキュリティ面に注意する必要があります。

まだそれほど実際の被害は表面化されていませんが、電子印鑑や契約書類のデータが漏洩した場合、なりすましや不正使用など悪用されるリスクがあるためです。

電子印鑑の中には、印影を画像ファイルとして取り込んだだけのものも少なくありません。

このような電子印鑑を利用した場合セキュリティ性はほとんどなく、情報が漏洩すれば第三者に複製され他の契約書類に悪用される可能性もあり、身に覚えのない契約を勝手に締結されてしまうというトラブルも起こり得ます。

また、注意すればよいのは社外に限った話ではありません。

コロナ禍で業績が低迷している企業が多い中、簡単に電子書類や電子印鑑を手に入れられる機会が増えたことで、契約書や見積書改ざんによる架空売上計上など、社内の誰かがコンプライアンス違反を行うリスクもあります。

そうなれば、企業として社会的信用の失墜にも繋がりかねません。

そのようなトラブルやリスクを回避するには、捺印した際に「誰が」「いつ」押したかがわかるセキュリティ機能付きの電子印鑑が適しています。

セキュリティ機能付きであれば、書類の改ざんや悪用、印影のコピーなどを防止しやすくなるので、電子印鑑を導入する際はセキュリティ面についても考慮してみてください。

「人事制度見直し」の落とし穴

離職率の増加を招いた成果主義ではプロセスにおける努力を評価できない

テレワークがきっかけで、成果を重視した評価制度を検討している企業が増えていますが、この評価制度が離職者増加の一因となっています。

実際に「成果至上主義を重視した結果、離職率が約30%にものぼった」という企業も存在していました。

そもそも、日本企業は欧米に比べて成果とプロセスの双方を重視する傾向があり、成果主義だけではその過程における努力を評価できないため、人によっては「頑張っているのに報われない…」と感じ、離職のきっかけとなるケースがあります。

加えて、日本にはチームワークを強みとして成長してきた企業が多くありますが、成果主義の場合、同僚は仲間ではなく「数字を争うライバル」になってしまうことも。

個人の成果に着目するあまり、企業全体としての業績が向上しない可能性もあるのです。

そのため、今後は「成果」に加え、チームワークやコミュニケーションなどの「行動評価(プロセス評価)」の2つの観点から評価するスタイルが主流になっていくと予想されます。

つまり、“成果は少ないけど頑張った”…これをどのように可視化するかがポイントになります。

そのために、まずは社員間のコミュニケーションツールを充実させることが重要です。

社員同士のコミュニケーションの内容を人事部も把握できれば、「チームを活性化させて生産性向上に貢献している」といった評価も可能になります。

また、従業員に業務日報を提出してもらうことで、テレワークの見えにくい仕事内容(=プロセス)を可視化することができます。

一部の企業では、すでにプロセス評価での人事制度を導入しており、上長が社員と密にコミュニケーションを取り、評価ポイントとなる「基本行動とは何か」について明確化したことにより社員自ら積極的に動き、業務の改善に成功した事例もありました。

このように「働き方の可視化」を進めて「成果」+「プロセス」の総合評価を行うことが、成果主義を推進する人事制度においても、離職率の抑制に繋がります。

まとめ

社員が安心して生産的に働けるための環境を構築するのが人事の役割です。

3つの落とし穴を理解して最適な人事政策を行えば、優秀な人材の確保・流出の防止となり、コロナ禍でも生産性の向上に繋がるでしょう。

課題に取り組む際には、落とし穴の回避策を参考にできる施策から取り入れてみてください。