サイト内の現在位置

コラム

OMOとは?小売業界で注目されるのはなぜ

O2Oやオムニチャネルとの違いをわかりやすく解説

UPDATE : 2021.07.16

OMOとは、消費者の目線でECサイト(オンライン)と実店舗(オフライン)を融合した顧客体験の向上を目的とするマーケティング手法です。近年小売業界で注目されており、デジタル化を推進する販売施策といっても過言ではありません。

この記事では、小売業界でOMOが注目される理由や、OMOと混同されやすいO2Oやオムニチャネルとの違い、OMOを実現するのに必要な対策をわかりやすく解説します。国内企業のOMOの事例を5つ紹介するので、自社の販売手法に取り入れたい小売店の担当者は参考にしてみてください。

INDEX

- OMOとは?顧客体験向上を目的とするマーケティング手法

- O2Oとは?ネットから店舗への来店を促す手法

- オムニチャネルとは?商品を軸に消費者との接点を増やす手法

- OMOで売上を伸ばすために必要な4つの対策

- ICTの活用

- 販売チャネルのマルチ化

- 良質な顧客体験が得られる店舗づくり

- 実店舗を巻き込んで施策を展開できる担当者

- わずか1か月で売上アップを実現 日本のOMO導入事例5選

- D2Cブランドと協業した「メディア型OMOストア」をオープン予定(西武・そごう)

- ショールームの体験を自宅で実現(ニトリ)

- オンラインストアの商品を実店舗で試着・購入(オンワード樫山)

- 動画広告配信でドラッグストアの売上が148%UP(Segment of One & Only)

- LINEで注文できる自分専用ボトルに人気殺到(サントリー)

- まとめ

OMOとは?

顧客体験向上を目的とするマーケティング手法

「OMO」とは、顧客体験の向上を目的とするマーケティング手法です。2017年9月ごろに元GoogleチャイナのCEOであり、現在Sinovation Venturesの会長兼CEOの李開復(カイフ・リー)氏が提唱したと言われています。Online Merges with Offlineの略語で、直訳すると「オンラインとオフラインの融合」を意味します。よりわかりやすく説明すると、ネット(EC)と実店舗の垣根を無くし、消費者の購買意欲を促す施策です。商品やサービスに実際に触れることで得られる顧客体験を最大化させる目的があります。

OMOが注目されるようになった背景は、今の消費者が商品やサービスの価格や機能など物理的な価値観だけでは満足できなくなったからです。購入した商品やサービスを通して得られる満足感や愛着などの心理的価値観までも重視する傾向にあります。そのため、近年マーケティングの世界では、商品やサービスの認知、興味関心、購入、購入後のアフターサービスまでの顧客体験を向上させることが、売上拡大や企業価値を高めるのに不可欠だと考えられています。

関連情報:EC売上高が20%以上UPした企業も ウィズコロナ時代のオンライン接客最前線

O2Oとは?

ネットから店舗への来店を促す手法

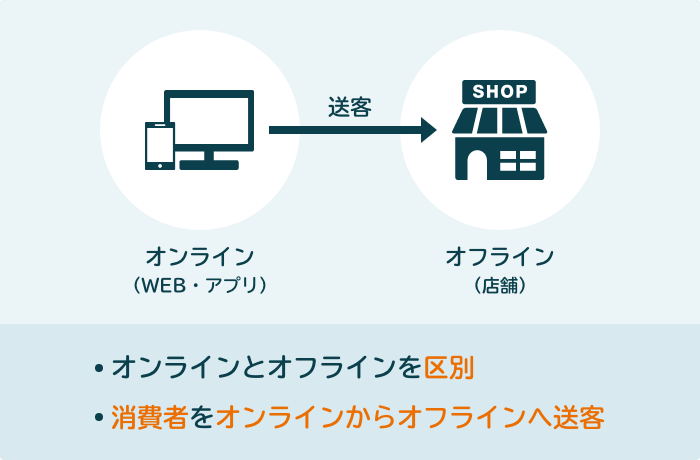

OMOと混同されやすいマーケティング用語に、「O2O」があります。O2Oは「Online to Offline」の頭文字を取ったもので、インターネット上(オンライン)の情報をきっかけに、実店舗(オフライン)への来店を促す販売戦略を意味する言葉です。

TwitterやInstagram、LINEなどSNSからセール情報を配信したり、顧客の位置情報から近隣店舗のクーポンを発行して来店を促したりするのがO2Oです。O2Oはあくまでもインターネットから実店舗へ誘導させるための施策。OMOと違い、オンラインとオフラインの両者を融合させる販売戦略ではありません。

オムニチャネルとは?

商品を軸に消費者との接点を増やす手法

オムニチャネルとは、企業が持つすべての販売チャネルを連動させて、消費者との接点を増やす販売手法です。企業と顧客を結ぶ販売チャネルには、実店舗の他にECサイト、アプリ、テレビショッピングなど様々な種類があります。オムニチャネルでは、すべての販売チャネルが連動されているため、消費者の購買データを1か所に集約することで、統合的な販売戦略を立案するための分析作業に役立てることができます。

一方、消費者は買い物をする際に販売チャネルの違いを意識する必要がありません。ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取ったり、実店舗の在庫がないときにECサイトから購入して好きな場所で商品を引き取ったりすることが可能です。

ここではオムニチャネルは、企業の視点で異なる販売チャネルを連携し、商品やサービスを軸に消費者の購買行動を促すための施策と考えています。一方、OMOは消費者の視点に立ち、単なる商品やサービスの購入だけでなく、認知や購入後のアフターフォローまでも含めたすべての顧客体験を向上させるための施策と定義してお話しします。

OMOで売上を伸ばすために必要な4つの対策

総合的な顧客体験の向上を目的とするOMOを活用して売上を伸ばすためには、新たな対策が求められます。オンラインとオフラインを融合させること1つをとっても、複数の部門や領域を連携させなければならないからです。OMOを成功させるためのおもな対策を4つ解説します。

ICTの活用

OMOを実現するには、複数のICTの活用が不可欠です。自社で保有するすべての販売チャネルの商品・顧客データを一元管理し、全チャネルの担当者が集約したデータを分析しなければなりません。分析結果を商品やサービスに反映させるためには、CRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援)などのツールを駆使する必要があるでしょう。

また、OMOの提唱者であるカイフ・リー氏は2018年にThe Economist誌に寄稿したコラムで、OMOを推進するにはモバイルアプリ、スムーズな決済システム、高品質で低コストのセンサー、AI技術が不可欠であると述べています。

販売チャネルのマルチ化

ネットと実店舗の融合を図るOMOでは、販売チャネルをマルチ化させる必要があります。インターネットやSNSの普及で、ひと昔前と比べて企業と消費者の接点が多くなりました。

たとえば、パソコンを1つ買うにしても、今の消費者は購入前に商品比較サイトやSNSなどから口コミを調べ、複数メーカーの製品を検討したうえで購入します。購入前にチャットやメールで直接メーカーや販売店に問い合わせる人も少なくありません。商品到着後にトラブルが起きた際のカスタマサポートが親身に対応してくれるかなど、アフターサービスまで厳しくチェックしています。

こうした背景からOMOでは、実店舗やECサイトに加え、SNSやチャットなど様々な販売チャネルを展開し、顧客ニーズに応えると同時にあらゆる角度から消費者の購買データを収集、分析しなければなりません。

O2Oやオムニチャネルをすでに構築している企業であれば、消費者が「どの販売チャネル」から「どのような商品」を購入したかなどの購買データを取得しているでしょう。OMOでは販売チャネルのマルチ化をさらに進め、様々な角度から取得した購買データを分析・活用し、消費者により良い顧客体験を提供するためのPDCAサイクルを回せる環境が求められます。

良質な顧客体験が得られる店舗づくり

OMOでは、消費者の視点でオンラインとオフラインを融合した良質な顧客体験が求められるため、実店舗の役割も今までと異なります。商品をレジに持っていき決済ができるだけの店舗では、どれだけ最新のICTを利活用しても既存の顧客体験と大きく変わらないでしょう。

あるファストフードのモバイルアプリは、事前に注文内容を確定してから店舗を訪れることで、来店と同時に商品を提供できる工夫をしています。また、商品棚に陳列されている食材のQRコードをスマートフォンで読みこむと、産地や店舗までの流通経路などの詳細情報が確認できる生鮮食品店もあります。サプライチェーンの情報までも届けることで、消費者に食品の安全性や信頼性を提供しているのです。

実店舗を巻き込んで施策を展開できる担当者

OMOを計画、実行するには、実店舗も含め様々な販売チャネルに精通した担当者が求められます。ECサイトやスマホアプリなどオンラインの販売チャネルに必要なWebマーケティングやICTの知識だけでなく、オンラインで収集したデータの実店舗(オフライン)での活用方法や、実店舗の課題をいかにオンラインで解決するかなど、企画力と実行力がある人材でなければなりません。

複数部門の担当者と連携するため、社内で調整力や交渉力を持っていることも重要です。商品やサービスの改善策を立案するのに、顧客ニーズを的確に捉える力も必要となるため、OMO担当者は顧客目線を持つことも欠かせません。

わずか1か月で売上アップを実現

日本のOMO導入事例5選

OMOは中国・アメリカを中心に行われていましたが、コロナ禍において国内でも取り組む企業が増えています。コンビニエンスストアやスーパーの無人レジなどは、OMOの一例です。ここからは、OMOを実践する国内企業の事例を5つ紹介します。

*事例は最新情報を順に掲載

D2Cブランドと協業した「メディア型OMOストア」をオープン予定(西武・そごう)

西武渋谷店は2021年9月に、D2Cブランドと提携して洋品雑貨、衣服などを販売するメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)」をオープンする予定です。来店客は配布された店内専用のWebカタログを見れば商品の詳細情報がわかるので、スマートフォンからカートにお気入りを追加したり、商品を決済できたりします。店舗スタッフと会話をしなくても詳細情報を確認できるため、会話が苦手な来店客でも気兼ねなく、商品の比較検討ができるでしょう。商品の購入はすべてキャッシュレス決済となり、購入後の持ち帰り・配送も選択できます。

店舗のオープンと同時に立ち上げるECサイトは、一部の商品を除き店舗の在庫状況と連携しているため、ECで購入した商品を店舗で受け取るBOPIS(Buy Online Pick-up In Store)にも対応。既存の百貨店にない新たな購買体験を楽しめるでしょう。

ショールームの体験を自宅で実現(ニトリ)

家具やインテリア用品の企画・販売を行うニトリは、一部エリアでリフォームサービス「ニトリのリフォーム」において、ビデオ通話の「LiveCall(ライブコール)」を活用してOMOを実現。自宅からショールームが遠い顧客でも、「LiveCall」を通じて自宅のリフォームしたい空間を担当者に見せながら話が進められます。ショールームを訪れる前に、担当者から的確なアドバイスを受けることも可能です。

ショールームを直接訪れても、担当者がすぐに接客できないときも珍しくありません。担当者の不在時に備え、ショールームにタブレットを設置しています。タブレットからLiveCallにつないで、別店舗の担当者に相談することも可能です。リモートでも店舗と同様にきめ細かな応対をすることで、顧客体験の向上を実現しています。

オンラインストアの商品を実店舗で試着・購入(オンワード樫山)

アパレルのオンワード樫山では、OMO型店舗「ONWARD CROSSET STORE(オンワード・クローゼット・ストア)」を2021年4月から埼玉、千葉など4つの地域で展開しています。従来、洋服の試着は店舗に足を運び、その店舗にある洋服しか試着できませんでした。OMO型店舗では、通販サイト「ONWARD CROSSET」から事前に取り寄せた洋服を試着できる「クリック&トライ」というサービスを提供しています。このサービスでは、他店の洋服やオンライン限定商品なども試着、購入できます。

加えて、オンラインからお気に入りの店舗スタイリストを指名して接客が受けられる「パーソナルスタイリング」や、公式SNS動画で紹介した商品のオンライン購入や試着予約ができる「スタイリングライブ」、3DCADで実際の試着イメージがわかる「カスタマイズ」など、6つの新しいサービスが利用可能です。

動画広告配信でドラッグストアの売上が148%UP(Segment of One & Only)

全国の小売業から集めたID-POSデータをパネルデータとして提供、コンサルティングを行うSegment of One & Onlyは、2020年4月から同社加盟のドラッグストア32社・1500店舗を起点として半径2km以内に動画広告を配信するサービス「SOO Ads(エスオーオー・アズ)」の提供を開始しました。ID-POSとは、「何が」「いつ」「どれだけ」「何円で売れたのか」を管理する従来のPOSデータに、「誰が買ったのか」という情報を付加したものです。

「SOO Ads」を活用することで、同社加盟のドラックストアでは男性用化粧品の売上が昨年対比105%を実現し、ビタミン含有保健剤は売上が前月対比で148%を達成。「SOO Ads」を活用していない店舗においては、同じ期間の男性用化粧品の売上が昨年対比79%であったことから、動画広告は消費者の購買意欲を刺激するのに効果のある試みと言えます。

LINEで注文できる自分専用ボトルに人気殺到(サントリー)

サントリーは2019年6月にLINEで注文、決済を行い、店舗で商品を受け取るボトルスタイル・カフェ「TOUCH-AND-GO COFFEE(タッチアンドゴーコーヒー)」を東京・日本橋にオープンしました。同店舗ではコーヒーのベース・甘さ・フレーバーなどを自由に選択できるため、コーヒーの組み合わせは200種類以上もあります。

来店前にLINEでコーヒーの種類や引き取り時間を指定して注文。指定した時間に店舗のロッカーからコーヒーが受け取れるため、通勤・通学客で混雑する朝やランチの時間帯でも行列に並んで待つ必要がありません。ボトルスタイルでコーヒーが提供されるため、持ち運びにも便利です。自分好みのおいしいコーヒーを注文してすぐに受け取れるので、忙しい通勤・通学客から人気を集めています。

まとめ

OMOを実現するには、オフラインとオンラインの垣根を越えてあらゆる販売チャネルの購買データを収集、分析し、より快適な顧客体験を消費者に提供しなければなりません。そのためには、CRMやMA、SFAなどのデータ管理ツールやキャッシュレス決済、モバイルアプリなど、様々なICTの活用が不可欠です。

近年小売業界は、デフレや消費者の価値観の変化などでモノが売れない時代となっています。コロナショックにより消費者の購買行動が劇的に変化したことで、今まで以上にモノが売れにくくなり、小売業界は苦境に立たされています。この苦境を機に良質な商品やサービスを提供するだけでなく、顧客体験の向上を最大の目的とするOMOに取り組んでみてはいかがでしょうか。