サイト内の現在位置

コラム

RFIDとは?電子タグの仕組みや特長を解説

UPDATE : 2022.01.28

RFIDとは、情報が書き込まれたICタグ・RFタグ(RFIDタグとも言う)と電波などでワイヤレスに通信し、情報の読み取りや書き換えをする技術です。昨今では大手アパレル企業のセルフレジがRFIDを活用していることで注目を集めました。本記事では、企業活動や日常生活を支える次世代のテクノロジーとして、さまざまな場面での活用が期待されているRFIDの基礎知識や活用例を解説します。

INDEX

- RFIDとは?

- RFIDの構成要素と仕組み

- RFIDの特長は?

- 非接触通信が可能で、遮蔽物・距離に強い

- 読み取り方法のバリエーションに優れる

- バーコードに比べデータ容量が大きく、書き換えも可能

- 不正な複製が困難な点でセキュリティに優れる

- 小型で耐久性に優れている

- バーコード、QRコードとの比較

- ICタグ・RFタグの種類による違い

- 通信方式、周波数による特徴の違い

- RFIDの活用例

- セルフレジによる混雑解消と防犯対策

- 棚卸しと在庫管理の効率化

- 工程管理のスマート化による業務改善

- トレーサビリティの構築

- 解決すべき課題と今後の展望

- 経産省の「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」

- まとめ

RFIDとは?

RFID(Radio Frequency Identification)とは、情報が書き込まれたICタグ・RFタグ(RFIDタグとも言う)と電波などでワイヤレス通信し、情報の読み取りや書き換えをするシステムです。ワイヤレス通信により一定範囲を一括で読み取りできるため、大手アパレル企業では顧客がレジに商品の入ったカゴを置くだけで瞬時に購入総額が表示されるセルフレジに活用しています。また、Suica(JR東日本)などの交通系ICカードもRFIDを活用したサービスの1つ。すでにRFIDは我々の生活になくてはならないものになりつつあります。

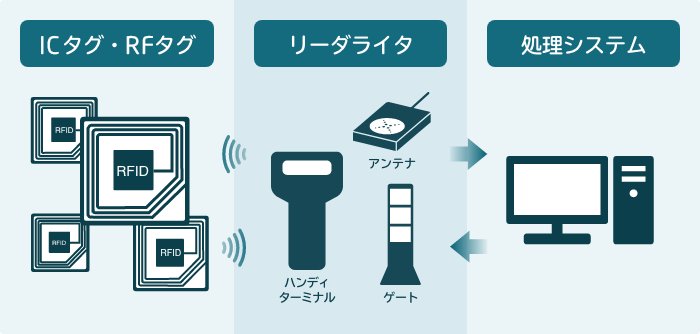

RFIDの構成要素と仕組み

RFIDは大きく、「ICタグ・RFタグ」「RFIDリーダライタ」「処理システム」の3つの要素で構成されています。「ICタグ・RFタグ」は情報の書き込まれたICチップと、通信するためのアンテナを運用しやすい保護素材と合わせてタグ化したもの。段ボールに貼り付けしやすいようにシール化したり、流通用のパレットに内蔵したり、さまざまなタイプのものが存在します。なお「ICタグ」および「RFタグ」は、「RFIDタグ」や「電子タグ」、「無線タグ」などさまざまに呼び名がありますが、すべて同じ意味です。

「RFIDリーダライタ」はICタグ・RFタグに電波または磁界を照射して通信するための装置。倉庫などで在庫管理に使う場合は、携帯性に優れるハンディタイプのものが使用されています。一方でネームプレートに埋め込んだICタグ・RFタグを読み取って入場管理などに使う場合は、ゲートタイプのものが使われています。その他にはアンテナタイプなども存在し、用途によって大きく形状が異なります。「処理システム」はそうして得た情報を活用するためのシステム(在庫管理システムや入場管理システム、POSレジなど)です。

<RFIDを読み取るまでの一連の流れ>

1)RFIDリーダライタからICタグ・RFタグに向けて情報(電波または磁界)を照射

2)ICタグ・RFタグのアンテナが情報(電波または磁界)を受信し、内部のICチップが起動

3)ICチップの情報(電波または磁界)をICタグ・RFタグのアンテナから送信

4)RFIDリーダライタが情報(電波または磁界)を受信

5)RFIDリーダライタが受信した内容を処理システムに送信

RFIDの特長は?

ここでは次世代の認識技術とも言われるRFIDのメリットを5つ紹介します。

非接触通信が可能で、遮蔽物・距離に強い

電波を使い情報をスキャンするRFIDは、一定距離以内で光学的に情報をスキャンするバーコード、QRコードと比べて長距離(方式によって数mから数10m)での読み取りが可能。また直接見えていなくても通信が可能なため、段ボールなど箱の中に入っているICタグ・RFタグの情報を読み取ることができます。

読み取り方法のバリエーションに優れる

バーコード、QRコードは原則として一度に1つのデータしかスキャンできませんが、RFIDはRFIDリーダライタが照射する電波の範囲内にある複数データを同時にスキャンすることが可能です。この複数データを同時に読み取れる機能をアンチコリジョンと言います。こうした複数データの一括読み取り以外にも、特定条件のICタグ・RFタグだけの読み取りや、レーダーのように探索することも可能で、さまざまな読み取りのバリエーションに優れている点も特長の1つです。

バーコードに比べデータ容量が大きく、書き換えも可能

ICタグ・RFタグはバーコード、QRコードと比べて多くのデータを記録できます。また、印刷されたバーコードとは異なり、RFIDリーダライタを使って情報を書き換えることが可能です。

不正な複製が困難な点でセキュリティに優れる

ICタグ・RFタグ内のICチップは複製が困難なため、社員証・入館証などといった用途にも有用です。さらに近年は偽造端末による不正なデータ取得や書き込みを防ぐ「相互認証処理」を施した製品も開発されています。

小型で耐久性に優れている

ICタグ・RFタグを構成するICチップとアンテナは汚れや振動・衝撃に強く、経年劣化が少ないため長期にわたって使用できます。またサイズ・形状・素材を加工できるため、防水加工や防塵加工など用途に合わせ最適化することが可能です。

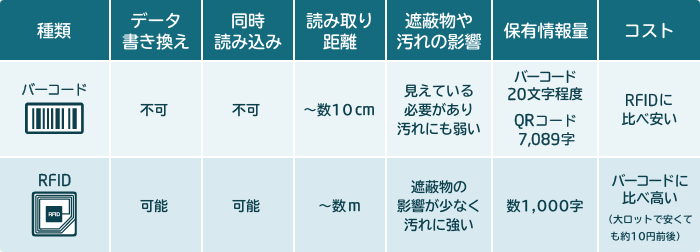

バーコード、QRコードとの比較

RFIDはバーコード、QRコードと比べて多くの点で優れており、ビジネスのさまざまなシーンでこれまで以上の効率化とデジタルシフトに貢献します。普及に向けた最大の課題はコストとされていますが、在庫管理など人件費が課題となっている業界では特に恩恵が大きいため、RFIDの導入が進んでいます。

ICタグ・RFタグの種類による違い

ICタグ・RFタグはバッテリーの構造により大きく3つに分類できます。最も一般的な「パッシブタグ」は、RFIDリーダライタから照射された電波や磁界を利用してICチップを動作させるもので、タグ自体にバッテリーが不要となり安価な点が特長。冒頭で紹介した大手アパレル企業の商品タグなどで採用され、多量になる商品管理の場面で重宝されています。

「セミアクティブタグ(セミパッシブタグとも言う)」はバッテリーを内蔵し、RFIDリーダライタからの電波が照射された時だけ動作するICタグ・RFタグ。パッシブタグと比べて通信距離が長く取れ、後述するアクティブタグよりもバッテリーの消耗を抑えられるメリットがあります。現在はマラソンや自転車レースなどのタイム計測、企業の入退室管理などに利用されています。

「アクティブタグ」はICタグ・RFタグ内にバッテリーを内蔵することで単独駆動・長距離通信を可能にしたもの。注意点としてはバッテリーが消耗することと、タグのサイズが大きくなり、単価も比較的高くなることです。大規模な倉庫で人や資材のロケーション管理に応用できるほか、別途センサーなどを内蔵することでより高度な状況把握が可能になります(例:温度センサーを内蔵することによる鮮度管理など)。

| 種類 | バッテリー 有無 |

通信 距離 |

価格比 | 特長 |

|---|---|---|---|---|

| パッシブ タグ |

無 | 短い | 低 | サイズが抑えられ、メンテナンスが不要。 商品管理や電子マネーなどで活用されている。 |

| セミアクティブ タグ |

有 | 比較的 長い |

高 | セミアクティブタグは特定の場面でのみ反応させることで、アクティブタグよりバッテリーの消耗が少ない点が特長。 |

| アクティブ タグ |

有 | 長い | 高 | 帯域により数10mの長距離通信が可能。大規模な倉庫における、人や資材の所在識別に有用。 |

※一定の電波出力がある機器で、920MHz帯の周波数での通信には総務省への申請が必要です

通信方式、周波数による特徴の違い

RFIDは使用する周波数帯によって大きく個性が変わります。下表はRFIDに使われている4つの帯域(国内の例)と、それぞれの特徴をまとめたものです。いわゆる「おサイフケータイ」や交通系ICカードなどのコンタクトレス決済は、HF帯に属するRFIDを採用しています。一概にRFIDと言っても、用途に合わせて最適な周波数のRFIDシステムを構築する必要があります。

| 種類 | 周波数 | 通信 方式 |

通信 速度比 |

通信 範囲 |

特長 | 主な使用用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| LF帯 Low Frequency |

135KHz以下 | 電磁結合 電磁誘導 |

遅い | ~約10cm | 水分に強く 環境の影響を 受けにくい |

自動車のキーレスエントリーなど |

| HF帯 High Frequency |

13.56MHz | やや 遅い |

~数10cm | コンタクトレス決済対応のICカード・電子マネーやIC免許証など | ||

| UHF帯 Ultra High Frequency |

433MHz | 電波 | 速い | ~数10m | 通信距離が長く、速い | 国際物流におけるコンテナ管理 ※日本の場合 |

| 860~960MHz | ~数m | 小売業や製造業の商品管理や在庫管理、検品など | ||||

| マイクロ波帯 | 2.45GHz | ~約2m | 小型化可能で 直進性が強い |

製造ラインにおける個体識別や位置管理、書類管理など |

※一定の電波出力がある機器で、920MHz帯の周波数での通信には総務省への申請が必要です

RFIDの活用例

ここでは実際にRFIDを利用している事例をさまざまな業界・用途で紹介します。

セルフレジによる混雑解消と防犯対策

アパレル業界を中心にRFIDを活用したセルフレジの導入が進んでいます。顧客自身で会計をするセルフレジでは、顧客のレジ待ち時間解消や従業員のレジ業務の作業量が削減できます。また商品に取り付けられたICタグ・RFタグは、在庫管理、防犯ゲートを利用した盗難防止にも利用可能。業務効率化により店内の人員配置の最適化・削減を実現し、注力すべき部門の人員を厚くすることで、生産性および顧客満足度の向上にもつながります。

棚卸しと在庫管理の効率化

RFIDを活用した在庫管理は、人件費の高騰、人材確保に苦心している小売業や物流業において真価を発揮するでしょう。個々の商品にICタグ・RFタグを付けておくことで、梱包された状態でも一括読み取りができ、業務時間と作業人員の削減が可能です。棚卸しや在庫管理はもちろん、社内備品の持ち出しチェックなどの資産管理にも応用できます。

工程管理のスマート化による業務改善

RFIDは昨今注目を集めている工場の見える化・スマートファクトリー化の推進にも役立ちます。生産品にICタグ・RFタグを組み込むことで検品や棚卸しの工程管理が効率化できるほか、台車など社内の工場資産にRFIDを活用することで工場のモノの動きを可視化。作業員証や制服などにICタグ・RFタグを組み込めば、モノだけでなく人の動きも把握できます。人員の作業進捗把握や工数管理による人員配置の最適化などにも活用されています。

トレーサビリティの構築

流通業においてもRFID活用への取り組みは始まっています。経済産業省が2021年初頭に行った、RFIDを利用した食品ロス削減に向けた実証実験(「令和2年度 流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(IoT技術を活用したスーパーマーケットにおける食品ロス削減事業)」)では、産地で生鮮品にRFIDを付与し、出荷から消費者までのサプライチェーン上の情報を追跡。食品のトレーサビリティの確保に加え、鮮度情報やそれに基づくダイナミックプライシングによる食品ロス削減への効果などを検証しています。

解決すべき課題と今後の展望

ここまで紹介したように、RFIDには多数のメリットが存在します。しかし、本格的な普及を実現するにはいくつかの障壁を乗り越えなければなりません。まずは、導入および運用のコスト。低価格化が進んでいるICタグ・RFタグですが、より広い範囲で活用されるにはさらに低廉な価格帯を目指す必要があるでしょう。さらに自社で製造を行っていない小売業や卸売業の場合は、ICタグ・RFタグの貼付に関わるコストも考慮する必要があります。

またRFIDの利便性と背中合わせのセキュリティリスクも見逃せません。さらに、さまざまな方式が存在するがゆえに、自社の業務に最適なタイプを選ぶための知見が求められることも1つのハードルと言えるでしょう。

経産省の「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」

そうした中、経済産業省は2018年に「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を打ち出し、コンビニ大手5社と2025年までに全ての取扱商品に電子タグ(ICタグ・RFタグ)を付けることで合意。さらに経済産業省は日本チェーンドラッグストア協会と「ドラッグストアスマート化宣言」によって、同様の取り組みを進めていくことを発表しました。RFIDを導入したスマートストアが今後加速度的に増えていくことが予想されます。

そのために必要となるICタグ・RFタグの低価格化も順調に推移。業界大手の大日本印刷が2025年までに単価1円のICタグ・RFタグを目指すと発表したほか、東レが低価格ICタグ・RFタグ(1〜2円を目標)のための新技術を開発しています。

これらの取り組みにより、これまで以上にRFIDが活用され、交通系ICカードや自動車のキーレスエントリーのように、生活に欠かせないものとして社会に浸透していくことが期待できます。

まとめ

さまざまな場面で、業務効率化・デジタルシフトのポテンシャルを期待されているRFID。国が普及を後押しするなど、今後さらにその重要度を増していくでしょう。しかし、その導入にはコストとメリットを照らし合わせて、最適な機能を選択するためのコストシミュレーションが不可欠です。自社にRFIDを導入したいと考えている企業担当者は、専門的な知識とノウハウを有する専門家に相談してみることから始めてみてはいかがしょうか。