サイト内の現在位置

コラム

人事考課とは?

意味や目的、書き方のポイントを解説

UPDATE : 2022.06.17

人事考課とは、企業の評価基準に基づき社員の実績や能力を査定する制度を指します。公正で透明性の高い人事考課は、企業理念の浸透や社員のモチベーション向上にも有効です。本記事では、適正な人事考課に不可欠な基礎知識や評価手法、書き方のポイントをわかりやすく解説します。

INDEX

- 人事考課とは

- 人事考課と人事評価の違いとは

- 人事考課の目的

- 人事考課のメリットとデメリット

- 人事考課のメリットや効果

- 人事考課のデメリットや注意点

- 人事考課の手順と評価手法

- 人事考課の3つの評価軸

- 人事考課に役立つ主な評価手法

- 注意すべき「人事評価エラー」と書き方のポイント

- 人事考課の書き方のポイント

- 改めて問われる人事考課の在り方とITの可能性

- 人事情報を「見える化」するタレントマネジメントシステム

- まとめ

人事考課とは

人事考課とは、企業で定めた基準に基づき社員の実績や業務態度、能力を評価する制度です。一定の期間における社員の成果や取り組みを、四半期や半期に1回、1年に1回など、定期的に評価します。給料や等級を決める人事査定の判断材料となり、適切な人事処遇を実現するために不可欠な取り組みです。企業の業績と社員のキャリアを左右するため、公平・公正で納得性の高い制度運用が求められます。

人事考課と人事評価の違いとは

人事評価とは、社員の人事処遇や育成・能力開発のために社員を評価する取り組みを示す言葉で、人事考課より広義な意味で用いられます。人事考課と人事評価は、いずれも社員を評価するという点で違いはありません。同義として扱われる場合も多いですが、評価の目的によって区別するケースや、人事評価の一部に人事考課があると捉えるケースもあります。

人事考課の目的

人事考課の目的の1つは「公平・公正な人事査定」の実施です。企業で定めた基準に基づく客観的で公平な評価により、給与や賞与、昇進・昇格等の待遇を決定します。可視化および透明化された評価基準を設けて、業務内容や人間関係による不公平感を排除します。

また、「企業の価値観や目標、ビジョンの共有・浸透」も重要な目的です。企業理念やビジョン、経営計画に基づいて評価基準や制度を作成すれば、社員は行動指針を明確にできます。目標達成に向けて「何を重視すべきか、どう行動すべきか」の判断基準を定かにして、企業の目指す方向性を社員と共有することが狙いです。

そのほか、「戦略人事や組織開発に役立てること」も人事考課の要件です。戦略人事とは、事業戦略や経営理念実現のための人材マネジメントを通じた経営への参画を意味します。組織開発とは、人やチーム、組織の相互的な作用で組織全体を活性化し、効果的に企業課題を解決するための組織づくりです。いずれも、人的資本を公正に評価して現状を客観的に把握し、適切な人事処遇を実現する取り組みが欠かせません。人事考課を通じた経営視点と現場視点の相互の情報共有や信頼関係の構築は、経営戦略を推進するために極めて重要です。

人事考課のメリットとデメリット

ここでは、効果的に人事考課を機能させるために把握すべき、メリットとデメリットを紹介します。

●人事考課のメリットや効果

―社員と企業、双方の理解促進

社員と企業の双方が互いの理解を深められる点で、人事考課は優れています。社員の能力や課題を明らかにする人事考課は、人的資本を効果的に活用するために不可欠な情報収集の機会です。人材の適正配置や個人の課題に見合った研修の実施など、社員のキャリア形成を助ける人材マネジメントに活かされます。

また、社員にとっては、会社の方針や価値観を再確認する機会になります。具体的な行動を評価される経験により、実務レベルで企業の方向性や理念を理解できます。

―モチベーション・ロイヤリティの向上

人事処遇に対する根拠や基準が可視化され、理想とする待遇への道筋が明確になれば、社員は納得感を持ちながら高い意欲で働けます。目標の達成が評価や報酬に反映される体験をした社員には、さらなる意欲の向上が期待できるでしょう。

また、人事考課のフィードバックは、考課者であるマネジメント職の社員と被考課者である社員との大切なコミュニケーションの機会です。適切に信頼関係が構築できれば、コミュニケーションの活性化やエンゲージメントの高まりが見込めます。

可視化された透明性の高い人事考課制度と信頼関係を構築するコミュニケーションは、愛社精神・帰属意識・モチベーションの向上による離職率の低下や、企業としての生産性向上に貢献します。

●人事考課のデメリットや注意点

―適切に運用するためには、相応のコストを要する

人事考課を適切に運用するためには、相応の労力と時間を要します。明確な評価基準や評価方法の設計、考課者教育の徹底は容易ではありません。社員にとっても、毎期ごとの業務負担になり、社員の数が多いほど関連業務の負担も増大します。考課の質を落とさないためにも、運用コストを低減する効率化の仕組みが重要です。

―適切な評価が行われないと不満につながる

考課者によって評価の厳しさが違うなど、不適切に人事考課が運用されると、社員に不満が溜まります。処遇に納得できない状況が続けば、モチベーションの低下や離職も招きかねません。そのため考課者には、心理現象の認知バイアスを排除した評価スキルや、的確なフィードバックで信頼関係を構築するマネジメントスキルが求められます。また、経営層や人事部門には、適切な人事考課制度を設計するスキルが不可欠です。

―人材開発の視野を狭めるリスクがある

評価基準に沿った人材以外の評価は難しいため、人材の可能性を狭めてしまう恐れがあります。人材が画一化されていると、外部要因のビジネス環境の変化で人材要件にも変化が生じた際に、人材確保で苦戦する可能性があります。そうした場合に備えて、個別に最適化する柔軟な評価方法や定期的な制度の見直しを検討すべきでしょう。

人事考課の手順と評価手法

人事考課は一般的に、下記の手順で導入・運用されます。

- ① 評価基準・項目・方法を策定し、人事評価制度を導入

- ② 個々人で目標を設定し、業務遂行

- ③ 自己評価および他己評価の実施

- ④ 考課者によるフィードバック

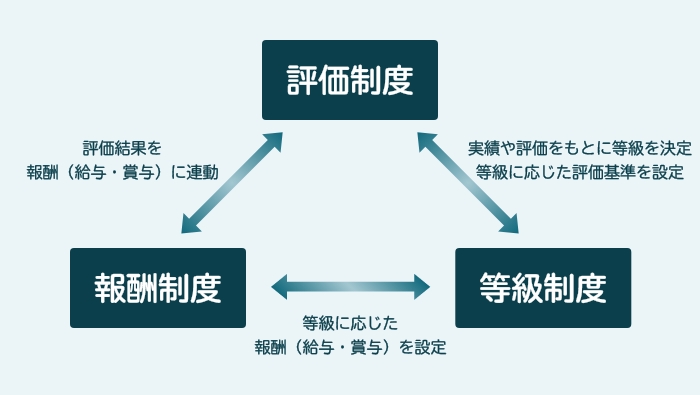

①の人事評価制度策定では、評価制度・報酬制度・等級制度の3制度を連動させる必要があります。

【評価制度】

評価制度とは、社員の業績や行動を評価するための評価基準や評価手段を定めた制度です。評価制度に基づいて、一定期間の社員の評価を決定し、報酬に反映します。評価をもとに等級が決まり、等級の区分ごとに評価基準が設定されます。人事考課の方法を定める制度です。

【等級制度】

等級制度とは、社員に求める能力や役割、職務内容を役職や等級ごとに分類し、階層的に定める制度です。社内での位置付けや序列を明確にし、責任や権限、処遇の根拠となる重要な制度です。等級制度の例として、職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度(ミッショングレード)があります。

【報酬制度】

報酬制度とは、等級および評価の結果に基づいた報酬を定めた制度を指します。給料や賞与、退職金などの諸手当を、評価と連動させて設定します。

このように、等級制度と報酬制度は評価制度と相互に作用する関係性です。そのため、評価制度の策定・改訂には、人事戦略に基づく評価基準・項目・方法の決定に加えて、等級制度と報酬制度の見直しが必要です。各制度間で整合性のある制度設計や評価および賃金のシミュレーションの実施などを通して、人事評価制度全体を設計しなければいけません。

また、考課者の選定・教育および全社員への制度の共有も、人事評価制度の導入・運用にあたっての必要なプロセスです。

人事考課の3つの評価軸

人事考課(評価制度)は、「業績考課」「情意考課」「能力考課」の3つの評価軸に大別されます。この3つの評価軸に基づいて、評価項目を設定します。

【業績考課】

業績考課とは、評価期間の目標に対する業績や成果を査定する評価軸です。個人目標は、組織もしくは部門の目標にリンクする内容で設定します。期間内の実績や目標の達成度など数値化できる指標で、客観性と公平性を確保しながら業務の質と量を判断します。

バックヤード業務のように成果が測りにくいケースもあるため、業務プロセスを考慮した成果を定義するなど、柔軟性のある制度の策定が重要です。

【情意考課】

情意考課とは、業務への取り組み姿勢や行動に対する評価基準です。「規律性」「協調性」「責任性」「積極性」などの観点で評価します。企業の求める価値観やビジョンに沿った行動を、明確に言語化する評価項目の設定がポイントです。社員の意欲や働きの多面的な評価が可能ですが、考課者の主観が入りやすく根拠の提示が難しい側面があるのも特徴です。

【能力考課】

能力考課とは、社員の能力に対する評価です。業務に貢献した能力である“保有能力”、保有能力を発揮するための能力である“発揮能力”、まだ顕在化していないものの将来性のある能力の“潜在能力”で区分して評価します。将来性の評価である潜在能力を、評価項目に含めない企業もあります。

業績考課だけでは、外的要因の影響を受けて不当に低い評価になってしまう恐れがあるため、情意考課、能力考課による多角的な観点が求められます。

また、3つの評価軸のウェイトを職務や役職、等級ごとに区分することも肝要です。例えば、社歴が浅い新入社員や業績が見えにくい専門事務職などは、情意考課や能力考課のウェイトを重くして評価すべきでしょう。公平性・客観性の観点で設定された評価のウェイトは、納得性が高い公正な制度運用に不可欠です。

人事考課に役立つ主な評価手法

ここでは、一般に普及している人事考課の評価手法の例を紹介します。いずれも納得性の高い人事考課を実現するために有用です。

●MBO(目標管理制度)

MBO(目標管理制度)とは、Management by Objectivesの略で、一定期間における個人や組織の目標を設定し、その達成度合いで成果を評価する管理手法です。経済学者のピーター・ドラッカー氏が提唱したことで知られています。社員自身で目標を設定する点で柔軟性があり、公平性や納得性も高いため、多くの企業に採用されています。組織目標と個人目標をリンクさせて貢献度を明確にできれば、職務が異なっても目標達成度という共通の指標を獲得できます。ただし、目標と距離のある業務に関してはモチベーションが低下するリスクがあるため、適切な目標設定方法の確立と教育が欠かせません。

また、マネジメントでMBOを効果的に機能させるために、適宜進捗確認やフィードバックを行い、個人および組織の目標達成へ伴走していく姿勢も大切です。

●コンピテンシー評価

コンピテンシー評価とは、社員の行動特性をもとに評価する手法です。自社にとって理想的な成果を上げる人物モデルの行動特性を基準として、社員の行動を評価します。明確な行動モデルを軸にした評価基準を把握できるため、人材育成面でも効果を発揮します。

例えば「リスクマネジメント」という特性項目の場合、「担当業務のリスクに気付き、適切に報告対応ができる」が基準の行動となります。等級が上位になると、「プロジェクト全体のリスクに気付けて適切に対処できる」などのように求められる行動レベルが高度になります。

コンピテンシー評価は、技術やスキルを行動に結び付けられているか、再現性があるかの観点での評価となるため、業績だけでは見えてこないプロセスの評価に有効です。しかしながら、適切な人物モデルの選定・分析・設計には、それ相応のコストが発生します。そのため、市場や社会情勢の変化に適宜対応しにくい点は留意すべきです。

●360度評価

360度評価とは、さまざまな立場の複数の人物により評価する手法を指します。多角的な評価となり、客観性や納得性を確保できます。一方で、評価に慣れていない考課者の主観が入るケースや、基準にばらつきが出て評価の質を均一に保てないケースもあるため、人事考課の教育が不可欠です。加えて、運用方法にも細心の注意が必要です。匿名性が保たれていない場合や、評価後のフィードバックが適切に行われない場合は、評価に忖度が生じる可能性や人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

●バリュー評価

バリュー評価とは、企業の設定する行動基準・行動規範が発揮できていたかを定性的に評価する手法です。相対的に社員の行動を評価する方法で、情意考課として機能します。コンピテンシー評価との違いは、コンピテンシー評価が“理想的な人物モデル”に焦点を当てているのに対して、バリュー評価は“企業の価値観”に主眼を置いている点です。また、多角的に評価する方法である点も特徴で、360度評価と組み合わせて導入するケースもあります。多角的な評価のため客観的で納得性が高い方法ですが、考課の前提条件として企業の価値観や方向性が考課者に正しく共有・浸透されている必要があります。

注意すべき「人事評価エラー」と書き方のポイント

人事評価エラーとは、考課者が陥りやすい人事評価の誤差やバイアスを意味します。無意識に発生させてしまう心理的な偏向であるため、まずは下記のような人事評価エラーの存在を認識することが肝心です。

スワイプすると表が横にスクロールします。

| ハロー効果 | 特定の評価項目を高く評価した時に、他の評価項目も高く評価してしまう現象で、ポジティブ・ハロー効果と言われる。反対に特定の悪い評価に影響され他の評価を下げてしまう場合は、ネガティブ・ハロー効果と言われる。 |

|---|---|

| 中心化傾向 | 心理的な要因により、極端で特徴的な評価を避け、平均的な中央の評価に偏ってしまうエラー。評価基準や考課対象者、対象業務の理解があいまいな場合に起こりやすい。 |

| 寛大化傾向 | 意識的もしくは無意識に、実情よりも評価が甘くなる傾向を指す人事評価エラー。厳しい評価による悪い印象を恐れる意識や社員への温情が働いた場合、評価する業務の理解が足りない場合などで起こる可能性がある。 |

| 厳格化傾向 | 実情より厳しく評価してしまい、低い評価に偏ってしまう現象。考課者が評価基準を正しく理解できておらず、自身の経験から独自の基準で判断してしまうことなどが原因。 |

| 逆算化傾向 | 最終的な総合評価結果から逆算して、各項目の評価を調整してしまう現象。昇格や昇給などの人事処遇の結論ありきで人事考課を進め、その基準を満たすように評価を調整するため、公正な制度運用を阻害する。 |

| 論理誤差 | 評価項目とは関係性のない事項を、考課者が事実確認をせず独自の推論により評価項目と関連付けて評価してしまう現象。例えば「彼は経営学部出身だから、マネジメントに精通している」など。 |

| 対比誤差 | 被考課者を特定の比較対象と比べ、必要以上に強調して評価する現象。考課者自身や特別優れた他の被考課者と比べることで起こる。比較対象に比べて優れている点や似ている点を実情以上に過大評価し、劣っている点や似ていない点を実情以下に過小評価してしまうエラー。 |

| 期末誤差 | 人事考課を実施する直前の時期(期末)の出来事が印象に残ってしまい、期間全体の評価に影響を与える人事評価エラー。期初から期末にかけての、客観的かつ公正な評価が求められる。 |

| 先入観による エラー |

年齢・性別・学歴・容姿などの属性情報に対する先入観や固定観念、思い込みに基づいた評価をしてしまう現象。 |

| 帰属による エラー |

被考課者が取り組んだ業務以外の外的要因を、過大もしくは過小に捉えて評価に反映するエラー。「社員の努力ではなく、市場や景気に起因した業績」と評価することなどが該当する。 |

| 親近感による エラー |

業務とは関係のない私生活の付き合いや、趣味や価値観などの共通点から生じる親近感をもって評価をしてしまう現象。 |

人事考課の運用は、誰にでも起こり得る人事評価エラーを前提にすることが肝要です。考課者の教育や研修を通じて、評価制度(評価基準・評価項目)と注意すべき人事評価エラーの正しい理解を促進するべきでしょう。教育を通じて、人事考課時の工夫である「項目ごとに独立して評価する」ことや「各評価に対する明確な根拠を提示する」ことなどを、社内で徹底できるように啓蒙すべきです。

人事考課の書き方のポイント

人事考課のコメントを記載する際は、人事評価エラーの影響を理解したうえで、具体的な事実に基づいた評価が求められます。ここでは、考課者と被考課者それぞれのコメントに活用できる書き方のポイントを、例文とともに紹介します。

・具体的な事実に基づいた内容を記載する

×:効率化に向けてシステムを見直し、業務改善を達成した。

○:マクロを使用したツールを制作し、毎月5人日分の工数を削減した。

・定量的な情報を用いる

×:前年より格段に多くの受注を達成した。

○:対前年比180%の売上を達成した。

・主観を排して、客観的に記載する

×:目標達成へ向けてチームメンバーとの情報共有と業務改善を積極的に行い、組織全体の底上げをしようとする意識がみられた。

○:ナレッジ共有の仕組みを構築し、収集したノウハウをマニュアルで標準化した。結果、全体の平均処理時間を5%削減した。

いずれも第三者が公平に評価・査定するために必要なポイントです。人事考課のコメントを書く際は、「事実」「定量情報」「客観性」を心がけ、簡潔でわかりやすい内容を心掛けましょう。

改めて問われる人事考課の在り方とITの可能性

年功序列の制度が一般的であった時代から、成果主義が主流となるなど、人事考課は変遷を続けています。現在では、働き方や人材の多様性および公正性に関する社会的要請もあり、下記のような新しい人事評価制度や評価手法も活用されています。

●ノーレイティング

ノーレイティングとは、社員をランク付け(年次評価)しない評価制度の方式です。年度単位の評価で社員をランク付けせず、リアルタイムな1on1ミーティングを通じて、社員ごとの評価や育成を実施します。考課者のマネジメント能力が問われ、負担も大きい手法ですが、社員の多様な働き方やビジネス環境の変化に素早く対応しやすい点はメリットです。外的要因を考慮した目標設定やリアルタイムな評価を実行することで、納得感の獲得も期待できます。

●パフォーマンス・デベロップメント

パフォーマンス・デベロップメントとは、社員の成長・育成にフォーカスする人事評価およびマネジメントの手法です。報酬や人事処遇の決定など、人事評価制度が担うさまざまな役割の中でも、“社員の能力開発”に主眼を置いている点が特徴です。1on1ミーティングにおけるフィードバックおよびフィードフォワードで、多様な社員それぞれの成長をリアルタイムに支えながら人事戦略に反映します。信頼関係の構築も期待できるため、心理的安全性の獲得による生産性や組織力の向上も見込めます。

●ミッショングレード

ミッショングレードとは、職歴や経験ではなく、役割に応じた成果基準によって評価・査定する等級制度です。貢献度が高い社員の成果を正当に評価して給与や処遇に反映できる一方で、職歴が長い社員でも降格・降給となる可能性があります。役割の定義や評価基準の策定は容易ではありませんが、企業が社員に求める自律的な行動の促進と公平で納得感の高い制度運用が期待できます。

●OKR

OKRとは、Objectives and Key Resultsの略で、目標設定・目標管理の手法です。OKR自体は1970年代にIntel社で採用されたことが知られていますが、昨今Google社で採用されたことで注目を集めました。

OKRは、定性的で”チャレンジング”な目標(O)と、進捗を捉えるための定量的な成果指標(KR)を設定し、目標達成を管理します。運用の際は、企業の目標に対応する形で、チーム・個人と細分化してOKRを設定。1ヶ月や四半期といった短いサイクルで、柔軟に軌道修正しながら管理します。全社共通の目標を設定することで、リスクや無駄を軽減しつつ、コミュニケーションの活性化や生産性の向上を図ります。

なお、OKRは60%や70%ほどの達成率で“成功”と位置付けられるような「高い目標設定」が望ましいとされています。そのため、人事評価制度に適用する際には「報酬を目的に高い目標設定を行わない」というリスクに注意すべきです。OKRを人事評価制度と分離・区別しての運用や、その他の評価手法と組み合わせた評価制度の構築などの工夫が求められます。

働き方や人材の多様性に応えながら公正性・透明性を担保することは、人事考課の重要なテーマです。しかしながら、頻繁なフィードバックなどの細やかなマネジメントは、負担も大きいでしょう。負担の増加は、制度を形骸化させてしまうリスクもあるため、ITを活用した業務の効率化や公正性の担保が重要です。

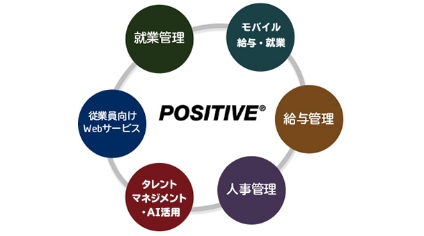

人事情報を「見える化」するタレントマネジメントシステム

効率的な人事制度の運用に役立つのが、タレントマネジメントシステムや人事システムなどのITシステムです。タレントマネジメントシステムとは、人材の開発や配置を最適化するために人的資本の情報を一元管理するシステムです。人材情報の分析やキャリアプランの策定、行動特性の似通った社員の検索などの機能を有します。

人事システムとは、採用や育成、勤怠、給与など人事業務に関わる情報を管理し、業務効率化を支援するシステムです。なお、タレントマネジメントシステムと人事システムを統合したシステムも普及しています。これらのITシステムの活用により「データに基づく人事制度の運用」と「人事情報の見える化による適当な人材配置や人材育成」が可能となります。

見える化に関しては、現状の人事制度に対する社員の評価や満足度の可視化にも取り組むべきでしょう。現状の制度運用に問題がないか、適切に制度が機能しているかを把握することは、人事制度改善の助けになります。そのため、社員の意見や本音を拾うための、コミュニケーションツールや仕組みを整備することが重要です。制度を改善して社員のロイヤリティやエンゲージメントを向上することは、離職防止や業績向上につながります。

まとめ

人事考課は、社員と企業の将来に関わる重要な取り組みです。人事考課を適正に運用するためには、制度の目的と阻害要因となる人事評価エラーを理解したうえで、適切な評価手法を用いて制度設計する必要があります。また、多様な働き方や社員の個性に対応するために、ITを活用して効率的に運用することも重要です。納得度の高い人事考課を実現するために、最新の評価手法やITツールの情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。