サイト内の現在位置

コラム

ダイバーシティとは?

意味やメリット、経営事例を解説

UPDATE : 2022.07.15

ダイバーシティ(Diversity)とは、直訳で「多様性」を意味する言葉です。人種・年齢・性別・能力・価値観などさまざまな違いを持った人々が組織や集団において共存している状態を示し、国際的に重要視されています。本記事では、いまや経営戦略において欠かすことのできないダイバーシティの基礎知識や企業事例をわかりやすく解説します。

INDEX

- ダイバーシティとは

- ダイバーシティの種類

- ダイバーシティとインクルージョンの違い

- ダイバーシティが重視される背景

- 経済産業省が目指すダイバーシティ2.0

- 厚生労働省のダイバーシティ推進施策

- ダイバーシティ経営のメリットと課題

- ダイバーシティ経営のメリットや効果

- ダイバーシティ推進における課題とは

- ダイバーシティ経営の実践手順

- ダイバーシティ経営の企業事例

- 成功事例① 事業発展と人材獲得の好循環(大橋運輸株式会社)

- 成功事例② 新たな視点での商品開発を実現(カンロ株式会社)

- ダイバーシティ経営を支えるIT

- まとめ

ダイバーシティとは

ダイバーシティ(Diversity)とは、日本語で「多様性」の意味で、人種・性別・宗教・価値観などさまざまに異なる属性を持った人々が、組織や集団において共存している状態を示します。

この概念が重視され注目を集めた契機は、1950年代〜60年代にかけて米国で盛り上がったアフリカ系アメリカ人による公民権運動です。1964年に公民権法が発令されて以降は、EEOC(雇用機会均等委員会)の設立や、アファーマティブ・アクション(積極的差別の是正措置)などが展開しました。このようにダイバーシティは歴史的に、人種や性別など特定の属性に対する差別に限定して議論が進みました。しかし現在ではその状況から発展し、職務経験やライフスタイルなど内面的な要素も含む“あらゆる属性”の共存を目指す概念として定着しています。

ダイバーシティの推進は、政府や公的機関の動きと同様にビジネスの世界でも進展。多様な人材を受け入れることは雇用対策や競争力向上につながるため、ダイバーシティの推進は経営戦略の要件として位置付けられています。また、ダイバーシティは国際的に市民権を得ている概念であるため、社会的要請に応えるという意味でも軽視できない観点とされています。

ダイバーシティの種類

ダイバーシティを構成する属性はさまざまに分類可能ですが、ここでは“外見での判断しやすさ”を基準にする分類を紹介します。下記の表は、外見で判断しやすい「表層的ダイバーシティ」と、外見では判断しにくい「深層的ダイバーシティ」による分類例です。

スワイプすると表が横にスクロールします。

| 表層的ダイバーシティの属性 ―外部から判断しやすい属性― |

深層的ダイバーシティの属性 ―外部から判断しにくい属性― |

|---|---|

| 性別、年齢、国籍、人種、民族、容姿、 障がいの有無など |

スキル・能力、職務経験、宗教、性的指向、 価値観、趣味、ライフスタイル、働き方など |

これらの属性は一例に過ぎず、実際には数限りない属性が存在します。表層的な多様性の理解・受容だけに終始せず、外から見えにくい深層的・内面的な多様性にも認識を拡大していく姿勢が肝要です。

海外で生まれた“ニューロダイバーシティ”という概念は、一概な決めつけから脱却し人材の可能性を拡げた好例と言えます。ニューロダイバーシティとは、脳や神経の発達に関連する個々人の特性の違いを個性の1つとして捉え、違いを活かしていこうとする考え方です。具体的には、発達障害を持つ人材がその個性を活かしてソフトウェアのテスト業務を担う雇用プログラムなどが展開されています。生産性や品質の向上という形で成果として現れている例もあり、新たな企業の成長戦略として注目を集めています。

ダイバーシティとインクルージョンの違い

誰もが働きやすい環境を目指していく中で、ダイバーシティと並べて語られることの多い概念がインクルージョン。直訳で「包括」「包含」「包摂」を意味する言葉です。

インクルージョンは、ソーシャルエクスクルージョン(社会的排除)※という社会問題の解決策として生み出されたソーシャルインクルージョン(社会的包摂)という社会福祉政策の理念が原点。その後は、教育やビジネスの領域へと展開し、国際的に普及してきました。

※ソーシャルエクスクルージョン(社会的排除):社会の構成員が享受できるはずの機会や権利を、格差や差別が原因で特定の属性の人々が受けられない状態

現在は、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)という形で、ダイバーシティとともに企業経営の最重要項目の1つとして認知されるまでに至っています。ビジネスにおいてインクルージョンとは、すべての従業員が互いに尊重され、能力を存分に発揮できている状態を示します。そのため、多様な属性の個人が認められ参画できる環境を意味するダイバーシティは、インクルージョン実現の前提となります。

多様な違いが受容されている状態(ダイバーシティ)と、違いが尊重され個々が活躍できる状態(インクルージョン)という意味の違いはありますが、その性質上、両者は不可分な関係です。

ダイバーシティが重視される背景

近年ダイバーシティがビジネスでも特に注目を集めるようになった背景には、下記があります。

- 生産年齢人口の減少

- グローバル化による競争の激化

- 価値観や消費ニーズの多様化

社会構造の変化により、さまざまな業種で人手不足が起きています。今後も人口減少が続くと予想されるため、企業にとって多様な人材を受容できる体制の構築は喫緊の課題です。また、現在はマーケットのグローバル化に加え、多様な顧客ニーズが顕在化しています。グローバルな視野で競争力を確保するために、企業は同質的・均一的な組織から脱却する必要性に迫られています。

加えて、ダイバーシティに対する問題意識が国際社会全体で高まっている影響もあります。多様性に寛容でない企業は外部評価の観点からも競争力を落としてしまう恐れがあるでしょう。こうした背景もあり、日本は国家としてダイバーシティを推進する取り組みを展開しています。

経済産業省が目指すダイバーシティ2.0

社会構造の変化に起因する諸問題への対策として、経済産業省はダイバーシティの重要性を説き数々の施策を打っています。例えば、2017年3月に策定された『ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン』(2018年6月に改訂)は、企業経営におけるダイバーシティ促進を目指した取り組みです。

経済産業省は同ガイドライン策定に至る検討会にて、受け身的に女性の雇用や登用を増やし、実効性がなく形骸化してしまったダイバーシティの導入を「ダイバーシティ 1.0」と定義。名ばかりの状況から脱し『多様な属性の違いが活かされて個々人の能力を最大限発揮している状況』を目指す経営の推進を強調しています。このダイバーシティ&インクルージョンな状態を志向して、全社で長期的・継続的に取り組む経営が「ダイバーシティ 2.0」であり、経済産業省が定義するダイバーシティ経営です。なお、経済産業省はダイバーシティ経営を推進するにあたって取り組むべき、ダイバーシティに由来する諸問題を下表のように提示しています。

| 属性 | 主な課題の例 |

|---|---|

| 女性 | ●家庭負担の偏り ●キャリア開発におけるモチベーション ●他の社員への業務分担の偏り ●育休明け社員や時短勤務者の人事評価 ●女性間の仕事に対する価値観・働き方の違い ●両立支援によるマミートラックなど |

| 外国人 | ●言葉の壁(日本人側の課題・外国人側の課題)●外国人のキャリアモデルの不在 ●日本人のグローバル人材育成の遅れ ●待遇・処遇や人事評価方法の違い・齟齬 ●仕事に対する価値観・働き方の違い ●文化の違いによるミスコミュニケーションなど |

| 若者 高齢者 |

●年功序列制度(早期抜擢してもその先がない) ●高齢者の活用上の難しさ ●不明瞭なキャリアパス ●若者・高齢者のキャリアモデルの不在 ●待遇・処遇規定や人事評価方法の未整備 ●ポストの不足など |

| 新卒 中途採用 |

●メンバーシップ型雇用 ●人事制度の未整備 ●固定的な労働市場(流動性の不足) ●キャリアモデルの不在 ●研修・人材育成制度の未整備 ●待遇・処遇における不満・不公平感など |

経済産業省が提供する『ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン』と『改訂版ダイバーシティ経営診断ツール』は、上記のようなダイバーシティ課題を乗り越え「ダイバーシティ 2.0」を実現していくために有用なツールです。そのほか、下記の経済産業省の取り組みもダイバーシティの実現を志向しています。

●なでしこ銘柄

- なでしこ銘柄とは、女性の活躍推進が優れている上場企業を選定する取り組みで、2012年度より経済産業省と東京証券取引所が共同で実施しています。女性活躍を推進している魅力的な銘柄の紹介を通じて投資を促進し、企業による女性活躍推進の加速化を図っています。

●わたしの起業応援団

- 経済産業省が主導するわたしの企業応援団は、全国の起業したい女性と起業を応援したい人の情報交換・連携ネットワーク環境を整備する取り組みです。ネットワークを活用した女性起業支援プログラムの実施や起業を支援する自治体向け研修のほか、起業支援に役立つノウハウ集の作成も行っています。

●「新・ダイバーシティ経営企業100選」および「100選プライム」

- 「新・ダイバーシティ経営企業100選」と「100選プライム」は、ダイバーシティを推進して経営の成果を現している企業を顕彰する制度で、2012年度から2020年度まで実施されました。先進的な取り組み事例をまとめた『ベストプラクティス集』を公表し、ダイバーシティ推進施策に取り組む企業の増加を目指しました。

厚生労働省のダイバーシティ推進施策

厚生労働省によるダイバーシティの推進は、働き方改革の一環で取り組まれています。2016年4月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)は、女性が社会で活躍しやすい環境整備を進めるための法律。労働者数「301人以上の企業」を対象に、自社の女性の活躍状況の把握および課題分析をしたうえでの行動計画策定と、女性活躍に関する情報の公表を義務としました。なお、2022年4月に施行された改正女性活躍推進法により「101人以上300人以下の企業」も上記の義務化の対象となりました。同法では、女性活躍に関して優れた取り組みを実施している企業の認知を拡げるための「えるぼし」「プラチナえるぼし」という認定制度も設けています。

また、厚生労働省は子育て支援においてもダイバーシティの推進を強化。2022年4月から段階的に施行されている改正育児・介護休業法では、男女ともに出産や育児による離職を防ぐべく、子育てと仕事を両立可能にするための環境整備を進めています。さらに、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」という認定制度も設置。企業イメージアップにつながる認定制度により、企業の“子育てサポート”に対する取り組みを促進しています。

そのほか、若者の採用や育成に積極的な企業を認定する「ユースエール」制度や、65歳以上のシニア層のための就職相談窓口をハローワークに設置する「生涯現役支援窓口」事業も展開。働き方改革を旗印に、さまざまな側面からダイバーシティを推進しています。

ダイバーシティ経営のメリットと課題

ここでは、ダイバーシティ&インクルージョンの実現を目指すダイバーシティ経営のメリットと実現に向けた課題について解説します。

ダイバーシティ経営のメリットや効果

ダイバーシティ経営が機能していると、下記のメリットや効果が期待できます。

- 多様な人材の獲得

- イノベーションの創出

- リスク管理の向上

- 働き方改革とESG経営の推進および外部評価の向上

すべての従業員が受容され実力を発揮でき従業員満足度の高い職場環境は、優秀な人材の獲得と離職防止の効果が見込めます。加えて、多様な視点・スキルを備えた人材の登用は、均一的な組織からは生まれにくい柔軟で新しいアイディア創出の可能性を高めます。業績や生産性を高めるイノベーションや危機管理能力の向上が期待でき、VUCA時代と呼ばれ環境変化の激しい現在に不可欠な柔軟性を、企業にもたらすでしょう。

ダイバーシティ経営は、働き方改革とESG経営の推進にも直結する取り組みです。社会的要請の高い要件への積極的な取り組みは企業イメージアップにつながり、ひいては業績向上や人材獲得に相乗効果を生むでしょう。

ダイバーシティ推進における課題とは

メリットの多いダイバーシティ経営ですが、その推進にあたって注意すべき懸念点があります。

- 無意識の差別や偏見によるハラスメント

- 価値観の違いによる衝突、生産性の低下

- 公平性や透明性の欠如による不平不満の発生

ダイバーシティに対する正しい理解や意識改革ができていない環境では、無意識の差別や偏見(アンコンシャスバイアス)によるハラスメントが生じる可能性があります。また、価値観の違いによる衝突や混乱は、生産性の低下という負の効果をもたらすでしょう。的確な人事評価制度などの仕組みづくりやマネジメント層の教育が整備できていない状況では、公平性や透明性が損なわれ従業員の不平不満を蓄積させてしまう恐れもあります。

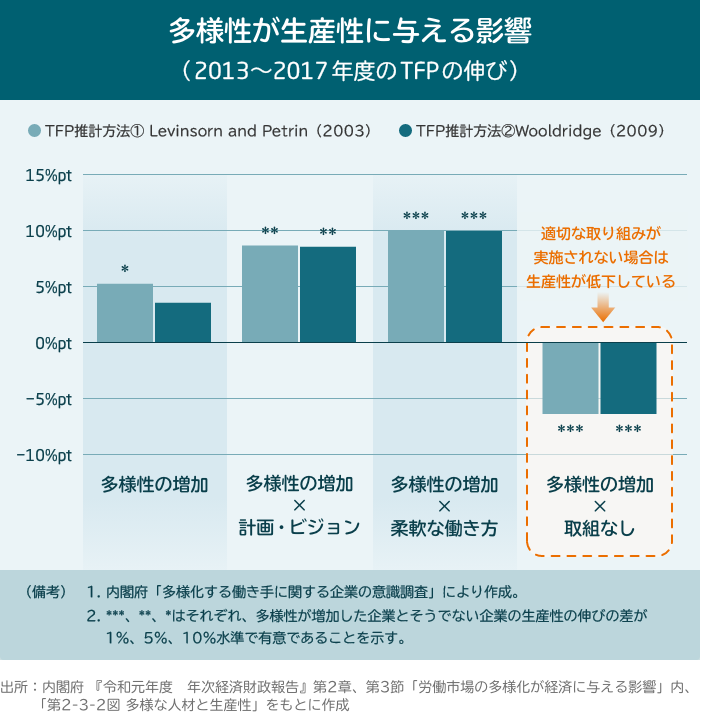

こうした逆効果ともいうべき状況は、ダイバーシティ推進に向けた“適切な取り組み”の有無が影響しています。内閣府の『令和元年度 経済財政白書』では、TFP(Total Factor Productivity:全要素生産性)という生産性を検証する概念による推計調査を実施し、多様性が生産性へ与える影響をつぶさに報告しています。注目すべきは「“多様性を単に増加しただけ”で、多様な人材が活躍できる取り組みが実施されていない場合は、かえって生産性を低下させる可能性がある」という調査結果です。

つまり、ダイバーシティのメリットを享受するためには、すべての従業員の理解と行動変容につながる具体的かつ適切な取り組みが不可欠なのです。さらに、ダイバーシティ経営は企業文化や風土を醸成するための取り組みであるため、相応の時間を要します。短期的な判断に陥らず全社で中長期的に取り組まなければいけないでしょう。

ダイバーシティ経営の実践手順

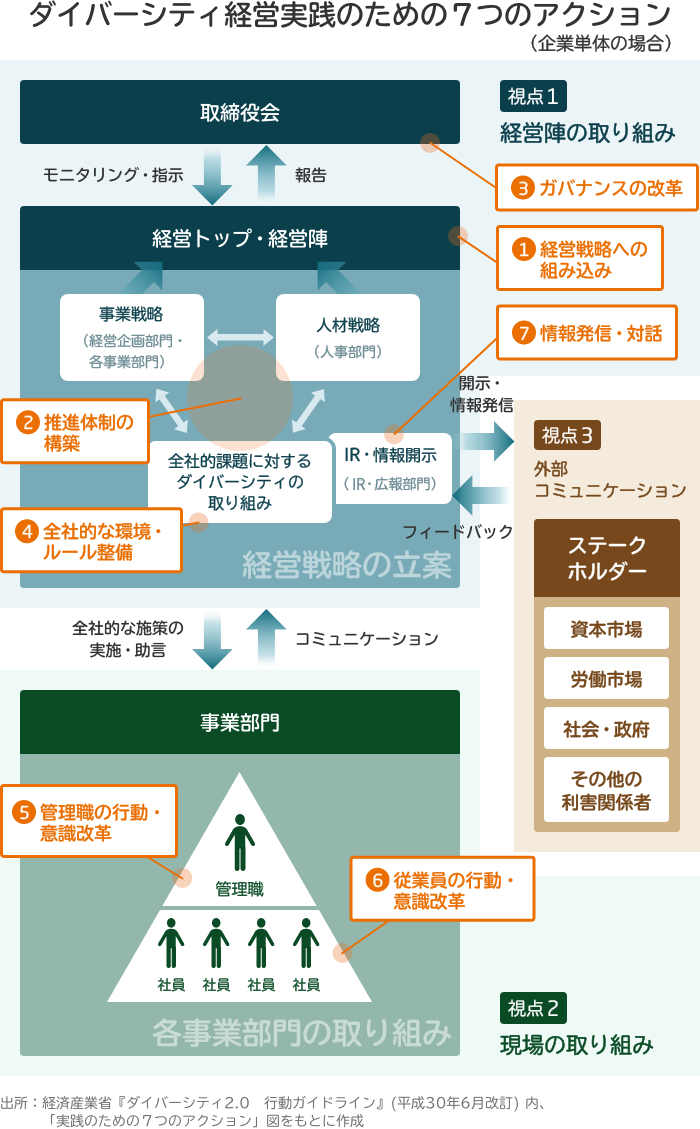

経済産業省は『ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン』において、ダイバーシティ経営の実践手順を下記のように7つのアクションで整理しています。

- ① 経営戦略への組み込み

- ② 推進体制の構築

- ③ ガバナンスの改革

- ④ 全社的な環境・ルールの整備

- ⑤ 管理職の行動・意識改革

- ⑥ 従業員の行動・意識改革

- ⑦ 情報発信・対話

ダイバーシティ経営は、まず経営層がダイバーシティ推進を経営計画に組み込むところから始まります(①)。経営トップが先導して経営ビジョンにダイバーシティの概念を組み込み、中長期のロードマップやKPIを策定します。次に、全社的に取り組みを進めるための推進体制を構築します(②)。経営層が主導するダイバーシティの推進チームと人事部や各事業部門との連携体制の構築が肝要です。なお、グループ会社や関係会社との連携や役割分担も必要になるでしょう。また、ガバナンス体制の見直しも同時に行います(③)。取締役会の構成においても多様性を重視して再検討し、ダイバーシティ経営を適切に監督できる体制づくりを進めます。監督体制に関しては、社外の人材の登用も検討すべきでしょう。

推進体制を整備した後は、全社的なルールの策定に着手します(④)。テレワークをはじめとする多様な働き方制度の導入や、子育て支援制度、人事評価制度の策定や見直しによる環境整備が必要です。具体的な取り組みが決まった後は、管理職へのダイバーシティ教育・研修(⑤)などを通じた従業員の行動・意識改革(⑥)を継続的に行い、全社的にダイバーシティの浸透を進めます。これらの取り組みと成果をサステナビリティレポートや統合報告書などを通じて情報開示し(⑦)、ステークホルダーからのフィードバックを得てさらなる改善につなげていきます。

経済産業省は、自社の取り組み状況の可視化に有用な『改訂版ダイバーシティ経営診断ツール』を無償で提供しているほか、『適材適所のススメ<ダイバーシティ経営読本>』という事例集も作成しています。後者は、女性活躍の推進やシニアの採用・活躍推進など、ダイバーシティの属性ごとに具体的な取り組み事例をまとめています。ダイバーシティ課題の解決策を見出す際は、自社の発想だけに依存せず、他社の成功事例も参考にして幅広い角度から対策を講じる姿勢が肝要です。

ダイバーシティ経営の企業事例

ここでは、経済産業省の令和2年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」と「100選プライム」に選定された注目の企業事例を紹介します。

成功事例① 事業発展と人材獲得の好循環(大橋運輸株式会社)

愛知県瀬戸市の運送会社である大橋運輸株式会社は「100選プライム」に選出された企業の1つで、中小企業のダイバーシティ経営のモデルケースとして評価されています。同社は、人材確保が困難な状況を打開すべくダイバーシティを推進する人材戦略を策定。女性活躍の推進、外国人従業員の活躍支援、高齢者の継続雇用や健康サポート、障がい者支援団体と連携した障がい者の雇用・活躍推進などを展開しています。また、新たな課題が発生した際には経営トップや総務課・ダイバーシティ推進室が橋渡しをして、全社的な解決に導くプロセスが確立されており、継続的に改善へと向かう体制が実現しています。

ダイバーシティ経営により、多様な人材が十全に力を発揮できる環境を構築した同社は、収益の安定化や事業の発展・拡大に成功。さらには認知の拡大と外部評価の獲得もあり、求人応募者数を着実に増加させています。

成功事例② 新たな視点での商品開発を実現(カンロ株式会社)

「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選出されたカンロ株式会社は、1世紀を超える歴史を持つ国内100年企業の1つです。同社は、旧態依然とした制度を改革し、事業の発展および社員の待遇改善の継続的な好循環の達成を目指してダイバーシティを推進。将来のグローバル展開も見据え、多様な人材が活躍できる企業風土と職場環境の整備を進めています。

ダイバーシティ推進室と各部門のダイバーシティ推進リーダーが連携し、全社で部門横断的に改革を展開する体制を構築してプロジェクトを展開。社員との対話を通じた課題解決策を講じ、シニア人材や女性社員の活躍推進、テレワークやフレックスタイム制度の導入、公平な社内公募制度などを導入しています。

また、従来の慣例とは異なる部門横断的な商品開発プロジェクトが立ち上がり、同社史上初の時短勤務社員をプロジェクトリーダーとする新商品開発も実現。親子をターゲットに据えた独自の視点により誕生した新商品は好調で、業績の向上に貢献しました。ダイバーシティの推進がイノベーションを加速させた好例です。

ダイバーシティ経営を支えるIT

ダイバーシティを効率的に推進していくうえで、ITの活用は不可欠と言えます。例えばタレントマネジメントシステムは、従業員それぞれの多様な属性を把握・管理するために有用なツールです。また、勤怠管理のための人事システムはフレックスタイム制や時短勤務など、多様な働き方を管理するうえで必須でしょう。そのほか、グループウェアやリモートデスクトップ、Web会議システムなどは、テレワークに欠かせません。このように、さまざまな従業員の多様な働き方を受容し、最大限能力を発揮できる環境は、数々のITツールを活用することで整備できるでしょう。

ただし、これらのツールを活用する際は、同時にセキュリティ面にも注意を払う必要があります。特にダイバーシティにまつわる個人情報は極めてセンシティブなものばかり。より安全かつ効果的な形でダイバーシティを追求するためにも、ITを導入する際には専門家へ相談するとよいでしょう。

まとめ

企業におけるダイバーシティの尊重は、競争力にも多大に影響するため経営で軽視できない要件です。ダイバーシティ経営が実現すれば、人材の獲得・確保やイノベーションの創出、外部評価の向上などのメリットを享受できるでしょう。しかしながら、その効果を得るためには、多様性の正しい理解に基づく具体的な施策の展開とITツールの効果的な活用が必須です。ダイバーシティ経営を進める際は、自社の状況把握や経営戦略策定と同時に、最新ITツールの情報収集にも注力しましょう。