サイト内の現在位置

コラム

インクルージョンとは?

ダイバーシティとの違いや施策事例を解説

UPDATE : 2022.07.22

ビジネスにおけるインクルージョンとは、多様な人材が互いに尊重され、それぞれが能力を発揮できている状態を示します。人材の獲得やイノベーションの創出などの効果が期待されるインクルージョンは、企業経営で軽視できない概念として注目を集めています。本記事では、インクルージョンの意味やメリット、ダイバーシティとの違い、大手企業の取り組み事例をわかりやすく解説します。

INDEX

- インクルージョンとは

- インクルージョンとインテグレーションの違い

- インクルーシブ教育が展開した経緯

- インクルージョンをめぐる国家的な動き

- インクルージョンとダイバーシティの違い

- ダイバーシティ&インクルージョンとは

- ダイバーシティ&インクルージョンが重視される理由

- インクルージョン推進のメリットと課題

- インクルージョン推進のメリットや効果

- インクルージョン実現への課題とは

- インクルージョン施策推進の流れ

- インクルージョン施策の事例

- 積水ハウス株式会社

- 江崎グリコ株式会社

- ICT活用によるインクルージョンの推進

- デジタルインクルージョンの推進のために

- まとめ

インクルージョンとは

インクルージョンとは、直訳で「包括」「包含」「包摂」などを意味する言葉です。ビジネスにおいてインクルージョンは、企業内すべての従業員が尊重され、個々が能力を発揮して活躍できている状態を示します。

インクルージョンはヨーロッパの社会福祉政策の理念がルーツです。1970〜80年代にフランスをはじめとするヨーロッパでは、ソーシャル・エクスクルージョン(社会的排除)が社会問題となっていました。ソーシャル・エクスクルージョンとは、社会の構成員すべてが享受できるはずのサービス・機会・権利を、格差や差別により特定の個人・グループが受けられていない状態を指します。当時のヨーロッパでは、産業構造の変化や移民の増加などを背景に生じた失業や貧困が問題視されていました。その対策として、“誰もが社会に参加する機会を有する”というソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)に基づく施策が展開されたのです。

以後は社会福祉政策の文脈以外でもインクルージョンの理念が展開され、教育分野ではインクルーシブ教育として取り組みが進みました。近年では、ビジネスに不可欠な企業戦略であるダイバーシティ&インクルージョン(D&I、あるいはI&D)として、インクルージョンの概念が広まっています。

インクルージョンとインテグレーションの違い

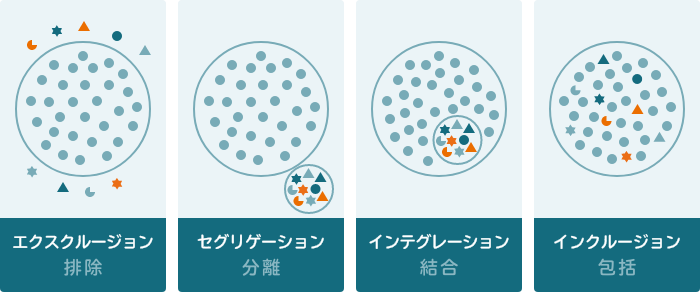

インクルージョンと混同されやすい概念にインテグレーション(統合)があります。下記の図が示すように、同一集団にまとめられることでインクルージョンと同質に見えますが、個々の状態を見ると大きな隔たりがあります。

エクスクルージョン(排除):

マジョリティと異なる属性を枠組みから排除する

セグリゲーション(分離):

マジョリティと異なる属性を集団から分離して、区別する

インテグレーション(統合):

マジョリティの集団の中に、マイノリティの枠組みを組み込み同一化

インクルージョン(包摂):

個々の異なる属性が受け入れられ、互いに尊重されている状態

例えば、日本における障がい児教育は、エクスクルージョンの状態からインクルージョンへと段階的に進展しました。障がいのある児童が就学の免除を余儀なくされていた状況から、特殊学級を設けて教育の機会を確保した特殊教育の実施。区別したうえで交流および共同学習を実施した主流教育(メインストリーム教育)や区別したうえで同じ環境で教育する統合教育から、すべての児童を受け入れ個々に最適化するインクルーシブ教育へと展開しています。

インクルージョンを実現するためには、インテグレーションなど他の概念との違いを正しく理解し、的確な現状把握と問題発見から課題解決へと導く必要があるでしょう。

インクルーシブ教育が展開した経緯

インクルーシブ教育進展の契機は、1994年のUNESCO(国際連合教育科学文化機関)によるサラマンカ声明でした。同声明においてインクルーシブ教育は、国際社会で取り組むべき世界的教育課題として提言されています。2006年に国連で採択されたCRPD(Convention on the Rights of Persons with Disabilities:障害者の権利に関する条約)は、障がいに関する差別を無くし人権を尊重するための措置を国家に求めた条約で、教育も重要なテーマの1つです。日本は2007年にCRPDに署名した後、障害者基本法や障害者雇用促進法の改正、障害者総合支援法・障害者差別解消法の制定などの法整備を進め、2014年に批准(国家として最終的な同意を完了した状態)しました。

CRPDで重視されているキーワードに「合理的配慮」があります。合理的配慮とは、障がい者が権利を公平に享受するために必要な変更や調整を指します。CRPDでは、この合理的配慮に関して『特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの』と言及しています。これは、“変更や調整”を担う側に、対象者との対話を通じたケースバイケースの対応を求めるもので、一方的な決めつけをせずに個々を尊重するインクルージョンの姿勢を前提としています。

なお、CRPDはあくまで「障がい」という属性を対象としています。そのため、インクルーシブ教育の実現においては、公平な機会を阻害する「貧困」や「ジェンダー」などの、「障がい」以外の属性への配慮も求められています。

インクルージョンをめぐる国家的な動き

CRPDへの批准やインクルーシブ教育も含め、2010年代以降は日本政府もインクルージョンの普及を重要課題の1つとして位置付けています。2016年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や「人生100年時代構想」は、あらゆる属性の個人が排除されずに活躍できる状態(=インクルージョン)を目指した取り組みです。

現在でもインクルージョンは重視されており、2021年時点で最新の「経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる「骨太の方針」)」では“誰一人として取り残されない包摂的な社会”を目指すとしています。そのほか、内閣府が定義した未来社会コンセプト「Society 5.0」では、“デジタル技術の活用により誰もが活躍できる社会”を日本が目指すべき未来像としています。

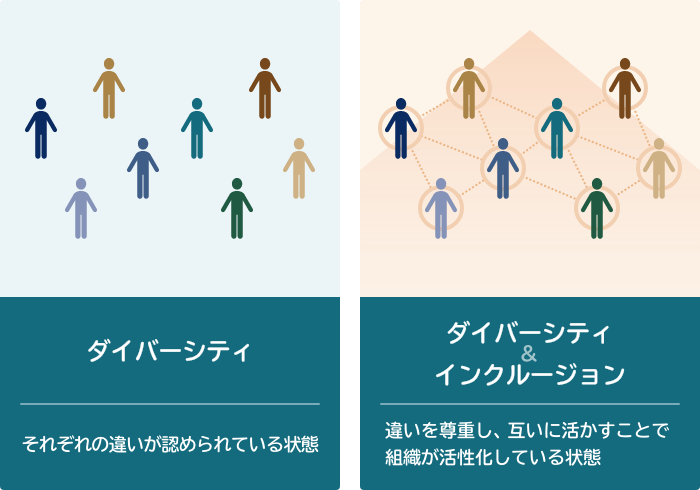

インクルージョンとダイバーシティの違い

ダイバーシティとは、直訳で「多様性」を意味する言葉で、さまざまな個人の属性の違いが受け入れられている状態を示します。そのため、個々の違いが尊重され能力が発揮できる状態であるインクルージョンの前提条件と言えます。このように不可分な関係性であるインクルージョンとダイバーシティは、ビジネスではダイバーシティ&インクルージョン(インクルージョン&ダイバーシティ)という形で取り組みが進んでいます。

ダイバーシティ&インクルージョンとは

アメリカの公民権運動にルーツのあるダイバーシティは、インクルージョンよりも先に広まりました。しかし、次第に違いを認めて受け入れることに終始するというダイバーシティの課題が露呈します。例えば、ビジネス現場では多様な人材の採用だけが目的となってしまい、能力を存分に発揮できず離職に至るケースが散見するようになりました。

そこで、重視されたのが“ダイバーシティ&インクルージョン”の考え方。多様性を認めるだけでなく、多様な属性の人材が活躍できる組織構築までを目指す、より発展的な取り組みです。

経済産業省が推進する「ダイバーシティ経営」も多様な属性の人材が活躍できる状況を強調しており、インクルージョンを内包したダイバーシティ&インクルージョンと同義と言えるでしょう。

また、現在ではエクイティ(公平性)をより重視するDEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)あるいはDE&Iと呼ばれる考え方も普及しています。DEIでは、単に全員に等しく機会や情報、リソースを与えるのではなく、個々の違いに合わせ「合理的な配慮」を講じて公平性を保つことを強調しています。公平性が担保されず活躍できる人材が限定されてしまう事態を避けるために、必要な概念とされています。

ダイバーシティ&インクルージョンが重視される理由

ダイバーシティ&インクルージョンが重視される背景には、生産年齢人口の減少、グローバル化による競争の激化、価値観や消費ニーズの多様化があります。また、グローバルな規模でインクルージョンな環境を整備することは、新たな価値観のビジネスを生むイノベーションの原動力にもなり得るでしょう。環境変化が次々と起こるVUCA時代に適応して競争力を獲得するためにも、ダイバーシティ&インクルージョンの推進は喫緊の対応が求められています。

加えて、世界レベルで取り組みが進んでいるSDGsの達成においてもダイバーシティ&インクルージョンは不可欠。SDGsの根本理念は『誰一人取り残さない(leave no one behind)』であり、そのすべてにおいて“インクルージョンな姿勢”が求められます。17あるSDGsの目標の中でも『⑧ 働きがいも経済成長も』は、ビジネスと密接に関わる領域。特にターゲットとして定められている下記の達成には、企業における多様性と包摂性の確保に向けた取り組みが必要です。

ターゲット 8.5

- 『2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する』

ターゲット 8.8

- 『移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する』

インクルージョン推進のメリットと課題

ここでは、企業がインクルージョンを推進するメリットと、インクルージョンの実現に向けた課題や注意点について解説します。

インクルージョン推進のメリットや効果

企業がインクルージョンを推進するメリットや効果として、下記があります。

- 優秀な人材の確保と定着

- 生産性の向上とイノベーションの創出

- 企業ブランドのイメージアップ

インクルージョンの推進により、企業は優秀な人材をより幅広く受け入れられます。伸び伸びと実力を発揮できて働きがいがある環境は、優秀な人材の離職を抑え定着率を高める効果も見込めます。個々人が尊重されるインクルージョンな環境は、従業員のモチベーション向上が期待でき生産性の向上に貢献するでしょう。さらに、多様な属性の人材の活躍は、ビジネスに多角的な視点をもたらし、固定観念に囚われないイノベーション創出にもつながります。

インクルージョン推進の取り組みは社会的に重要視されているため、推進施策の情報開示はステークホルダーからの評価向上をもたらします。企業PRを助けることで企業ブランドの価値向上が実現すれば、業績や採用活動への相乗効果を生むでしょう。

インクルージョン実現への課題とは

大きなメリットのあるインクルージョンですが、その実現は容易ではありません。インクルージョン実現には、下記の課題を乗り越えなければなりません。

- 従業員の理解と意識改革および行動変容

- 制度やルールの策定と環境整備への取り組み

- 進捗状況の把握が困難

インクルージョンを推進するにあたり、企業は従業員の理解や意識改革、行動変容が求められ、それに伴う従業員の反発が予想されます。また、従業員が具体的な行動に落とし込めるような、制度やルールの策定も不可欠です。従業員の理解を得て制度やルールを浸透させるまでには、相応の時間を要するため、中長期的かつ継続的な取り組みが求められます。

インクルージョン施策を推進する際は、施策の軌道修正や見直しを図ることも重要です。しかしながら、インクルージョンの進捗や成果は数値で測りにくいという特徴があります。例えば、ダイバーシティの進捗であれば「管理職に占める女性従業員の割合」などの実態が把握しやすい数値がありますが、インクルージョンの場合は社内アンケートやES(従業員満足度)調査による状況確認が必要です。的確で効率的な進捗状況把握の仕組みづくりが必要な点も、インクルージョン実現の難しさと言えるでしょう。

インクルージョン施策推進の流れ

ここでは、インクルージョン施策を適切に進めるための流れを紹介します。以下は、企業がインクルージョンを推進する際に必要なステップです。

- 経営トップの先導

- インクルージョン施策を推進する組織体制の構築

- 制度やルールを策定して環境整備

- 意識改革と行動変容を支援

- 進捗の確認と継続的な改善

インクルージョンの推進は、経営陣によるビジョンや経営方針の策定から始まります。経営トップが陣頭に立って、部門を横断した多様な人材による推進チームや、社外の専門家の登用も念頭に置いた監査体制の構築を進めます。その後は、経営トップと推進チームで連携を取りながら、インクルージョン課題に対する施策を講じ、制度やルールを策定します。

従業員の意識改革と行動変容を支援するために、現場をマネジメントする管理職の育成・教育も不可欠です。なお、継続的に従業員の意見を集め進捗を確認しながら施策を改善していくためには、社内アンケートやヒアリングのほか、従業員の本音を拾い上げる提案制度などの仕組みも有効です。

これらのプロセスでインクルージョン施策を創出・推進していくためには、「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見や思い込み)」に対する気付きや問題意識を得ることが大切です。具体的には、従業員の声を細かく拾い上げる機会や建設的な意見交換の場を設けたり、他社事例を研究したりする取り組みが求められます。現状に満足せず、継続的な改善の意識で取り組みを進めることが肝要です。

インクルージョン施策の事例

ここでは、企業のインクルージョン実現に向けた取り組み事例を紹介します。

①積水ハウス株式会社

大手住宅メーカー、積水ハウス株式会社は『女性活躍の推進』『多様な人財の活躍』『多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの推進』を3つの柱として「ダイバーシティ&インクルージョン」施策を展開しています。2014年から開催している女性向け管理職育成プログラム「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」や、障がい者採用や外国人採用および活躍の推進、男性の育休取得の奨励など、さまざまな取り組みを実現し、多様な従業員の参画と活躍を後押ししています。こうした取り組みが評価され、2021年に続いて2022年も「ブルームバーグ男女平等指数(Bloomberg Gender-Equality Index)」に選定され、企業イメージをさらに向上させています。

②江崎グリコ株式会社

大手製菓メーカーの江崎グリコ株式会社は、女性の活躍推進や子育て支援、障がい者・外国人・シニアの雇用および活躍推進を通じて、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。数ある取り組みの中でも、社内外で子育ての課題に取り組む「Co育てPROJECT」は注目の的。同プロジェクトでは、子どもの誕生後半年以内に1か月の長期休暇を“必須”とする「Co育てMonth」など、積極的な支援施策を展開しています。同社は子育て支援以外にも、従業員のライスフテージの変化に伴う働き方の多様性を支援し、さまざまな属性の従業員が活躍できるための環境整備を進めています。柔軟な働き方を実現するテレワーク推進の取り組みも評価されており、令和2年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞しています。

ICT活用によるインクルージョンの推進

多様な働き方を可能にするテレワークは、情報共有やタスク管理に役立つ「グループウェア」や「WEB会議ツール」などの最新ICTに支えられています。ICTの活用はテレワークに有用なだけでなく、コミュニケーションの活性化をもたらし、イノベーション創出の原動力になり得ます。

ダイバーシティ&インクルージョンの実現には、長期的・継続的な取り組みが全社で求められ、マネジメントに相応の負荷がかかります。コミュニケーションや情報管理をスムーズにして、時間的肉体的コストを低減するデジタル技術の活用は、インクルージョンの実現に不可欠でしょう。

デジタルインクルージョンの推進のために

ダイバーシティ&インクルージョン推進のためにはデジタル技術の活用が欠かせないため、デジタルツールに関する見地が必要です。つまり、デジタル技術が広く浸透し誰もが活用できている状態である“デジタルインクルージョン”が求められます。そのためには、デジタルディバイド(デジタル格差)の解消とデジタルリテラシーの向上、デジタルアクセシビリティおよびUI/UXの改善への継続的な取り組みが必要です。

まとめ

多様な違いが認められ、誰もが活躍できる状況であるインクルージョン。人材獲得やイノベーション創出という効果が期待できるため、企業の健全な発展に関わる重要テーマです。

しかしインクルージョンの実現には、クリアしなければならない課題も少なくありません。デジタル技術の活用とデジタルインクルージョンへの対応もその1つです。競合に後れを取らず、すべての従業員が活躍できる環境作りをいち早く進めるためにも、最新ITツールに知見のある専門家に相談することから始めてみてはいかがしょうか。