サイト内の現在位置

コラム

SaaSとは?

意味や読み方、代表例をわかりやすく解説

UPDATE : 2022.07.29

SaaSとは「Software as a Service」の略称で、「サービスとしてのソフトウェア」を意味するクラウドサービスの一種です。デジタル化やDX推進に伴い、耳にする機会も多いけれども理解が十分でないという方も多いのではないでしょうか。本記事ではSaaSの特徴、類似する言葉との違い、SaaSサービスの代表例をわかりやすく解説します。

INDEX

- SaaSとは? 読み方は「サース」

インターネット経由で利用できるソフトウェア- SaaSの特徴①インターネット経由でどこからでもアクセス可能

- SaaSの特徴②複数のユーザーが同時に作業できる

- SaaSとPaaS、IaaSなどとの違い

- PaaSとは

- IaaSとは

- 「〇aaS」との違い

- クラウドサービスとの違い

- SaaSのメリットとデメリット

- メリット①開発の必要なく導入コストが安価

- メリット②保守管理の負担が少ない

- メリット③常に最新機能を利用できる

- デメリット①カスタマイズの自由度が低い

- デメリット②セキュリティのリスクがある

- デメリット③障害時に利用制限などの影響を受ける

- SaaSサービスの代表例

- ビジネスチャット

- Web会議システム

- プロジェクト・タスク管理

- オンラインストレージ

- ERP

- SFA・CRM

- 会計ソフト

- 勤怠管理

- 働き方改革支援

- メンタルヘルスケア

- SaaS利用時のポイント

- まとめ

SaaSとは? 読み方は「サース」

インターネット経由で利用できるソフトウェア

SaaSとは「Software as a Service」の略称で、「サービスとしてのソフトウェア」を意味します。読み方は多くの場合「サース」ですが、「サーズ」とも言われます。

従来のソフトウェアはCD-ROMなどパッケージとしてライセンス販売されており、購入したソフトウェアをPCにインストールし、起動して利用する形態でした。SaaSはクラウドサービス事業者がソフトウェアを稼働し、インターネット経由でユーザーがアクセスすることによって利用できる仕組みです。利用契約をすればすぐに使用でき、費用は利用料金として月額または年額などで支払います。無料版を有するサービスもあります。

「ASP(Application Service Provider)」と同じではないかと思われた方もいるかもしれません。ASPIC(一般社団法人日本クラウド産業協会)では、ASPを「特定及び不特定ユーザーが必要とするシステム機能を、ネットワークを通じて提供するサービス。あるいは、そうしたサービスを提供するビジネスモデルのこと」と定義しており、「ASP」と「SaaS」は同義語とみなしています。ただし一般的には、SaaSはソフトウェアを表すのに対して、ASPはサービス提供事業者やビジネスモデルを指す場合が多いです。

SaaSにはおもに下記の特徴があります。

SaaSの特徴①インターネット経由でどこからでもアクセス可能

SaaSの特徴として、インターネット経由でどこからでもアクセスできる点が挙げられます。外出先や在宅勤務など会社にいなくてもソフトウェアを利用できます。従来のように「あるパソコンに対して」ライセンスが与えられるわけでなく、SaaSは契約したアカウントに対してソフトウェアの利用が認められるからです。利用可能なアカウントであれば、PCやスマートフォンなど異なるデバイスからもアクセスできます。

SaaSの特徴②複数のユーザーが同時に作業できる

ドキュメントの編集機能やストレージ機能があるSaaSでは、複数のユーザーが同時にファイルの閲覧や編集作業ができます。編集やアップロードしたファイルはクラウド上で保存されるため、常に最新のファイルを複数のユーザーで共有できます。

SaaSとPaaS、IaaSなどとの違い

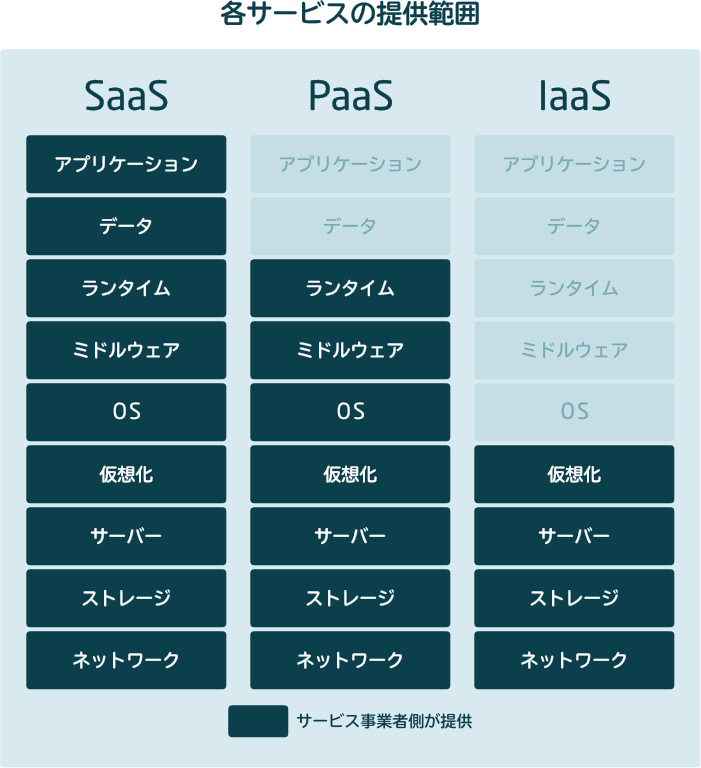

「SaaS」と類似する言葉に「PaaS」「IaaS」があります。「SaaS」「PaaS」「IaaS」はすべてクラウドサービスの一種ですが、サービスを提供する範囲が異なります。ほかにも、同じような「〇aaS」という言葉も目にすることもあるでしょう。それらの違いについて解説します。

PaaSとは

PaaSとは「Platform as a Service」の略称で、読み方は「パース」です。「サービスとしてのプラットフォーム」を意味します。インターネット経由で、特定のソフトウェアを動作させるためのプラットフォームを提供するサービスです。アプリケーション開発などに利用されます。

PaaSを活用すれば開発に要するプラットフォーム(システム環境)を自社で用意する必要がなく、スピーディに低コストで構築が可能です。プラットフォームにはネットワーク、サーバー、OS、ミドルウェアなどが提供されます。代表的な例としてはAmazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などが挙げられます。

IaaSとは

IaaSとは「Infrastructure as a Service」の略称で、読み方は「イアース」または「アイアース」です。「サービスとしてのインフラストラクチャー」を意味します。システムの稼働に不可欠なサーバーやネットワークなどのインフラをインターネット経由で提供するサービスです。

従来では自社の情報システム部門などで構築・保守管理する必要がありましたが、IaaS利用に切り替えることでコストの削減が図れます。ハードウェアのスペック(CPU・メモリ・ストレージ)やOSを選択可能で、セキュリティレベルや拡張性も高い反面、利用するには専門的な知識が必要。代表例として挙げられるのが、Amazon EC2やIDCFクラウドです。

「〇aaS」との違い

SaaSやPaaS、IaaSのほかにも「〇aaS」といった言葉があります。おもだった用語の意味を解説しましょう。

XaaS(X as a service)

XaaSとは「X as a service」の略称で読み方は「ザース」、インターネットを経由して提供されるサービスの総称です。「X」は未知を意味し、Xの部分にさまざまな言葉が当てはめられます。たとえば「Software」であれば「Software as a Service」で略称が「SaaS」、「Platform」であれば「Platform as a Service」で略称が「PaaS」となります。

BaaS(Backend as a service、Banking as a Serviceなど)

BaaSとは「バース」と発音し、いくつかの異なる意味を持ちます。そのうちの一つは「Backend as a service」の略称で、モバイルアプリケーションのバックエンド機能を提供するクラウドサービス。「MBaaS」と呼ばれる場合もほぼ同義です。ほかにも金融サービス機能をクラウドで提供する「Banking as a Service」や、データの損失に備えるためのバックアップサービス「Backup as a Service」などがあります。

MaaS(Mobility as a Service)

MaaSとは「Mobility as a Service」の略称で、読み方は「マース」。「サービスとしての移動」を意味し、自動運転やAIなどのテクノロジーを融合した次世代の交通サービスを指します。国土交通省ではMaaSを「地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス」と定義しています。さらにMaaSはテクノロジーの進展とともに、交通やカーシェアリングなどだけでなく、物流や決済サービスなど領域を超えて拡大しています。

RaaS(Retail as a Service)

RaaSとは「Retail as a Service」の略称で、読み方は「ラース」。「サービスとしての小売業」を意味します。ある小売企業が開発した最先端のシステムを、ほかの小売企業でも汎用的に利用できるようにしたサービスです。体験型ストア「b8ta」や「Amazon Go」などが代表例として挙げられます。

クラウドサービスとの違い

最後にクラウドサービスとの違いを解説します。クラウドサービスとSaaSとの違いは、言葉が表す範囲です。クラウドサービスはインターネット経由で提供されるサービス形態そのものであり、SaaSと比較してより広義な意味を持ちます。SaaSはクラウドサービスの一部であり、インターネット経由で利用できる「ソフトウェア」のみを指すものです。クラウドサービスの中には先述のPaaSやIaaSも含まれます。

SaaSのメリットとデメリット

活用の場が広がるSaaSのメリットとデメリットを紹介します。

メリット①開発の必要なく導入コストが安価

メリットの一つ目は導入コストを抑えられることです。自社でのシステム構築や、高額なパッケージを都度購入する必要がなく利用できます。利用料金はサブスクリプション型(月額制や年額制)が多く、従業員の増減が多い企業でも導入しやすいでしょう。サービス事業者が提供する先進的で高度なソフトウェアのサービスを、必要時にスピーディに利用開始できます。

メリット②保守管理の負担が少ない

SaaSのサービスを利用する場合、自社での保守管理はほぼ不要です。自社開発したシステムやインストール型のソフトウェアでは障害対応などを自社で行いますが、SaaSでは保守管理する必要はありません。利用者数やデータ量の増減対応が容易な点もメリットです。

メリット③常に最新機能を利用できる

自社で構築するには難易度の高い、最新機能が利用できる点もメリットです。また、バージョンアップ対応もサービス事業者が行うため、常に最新の状態で利用できます。インストール型のソフトウェアに必要なバージョンアップの工数削減や、新たなパッケージ購入が不要のためコスト削減にもなります。

デメリット①カスタマイズの自由度が低い

カスタマイズの自由度が低いことがデメリットの一つです。汎用性が重視されているため、利用者の商品やサービス特性に合わせてカスタマイズするのは難しいケースが多いでしょう。提供されているソフトウェアの形態に自社の業務を合わせる必要が生じる可能性もあります。

デメリット②セキュリティのリスクがある

SaaSはインターネット上でデータ管理しているため、不正アクセスなどのリスクは存在します。通常サービス事業者側は高度なセキュリティ対策を行っていますが、インターネットを介している以上リスクが全くないとは言えません。また、企業においてはリモートワーク環境での利用も想定されるため、社員による漏洩リスクへの対策も必要です。

デメリット③障害時に利用制限などの影響を受ける

通信回線やシステム障害が起きた場合、またメンテナンスなどの際、サービス事業者側で作業を行っている時間帯は利用が制限されるデメリットがあります。これに対しインストール型のソフトウェアの場合は、デバイスに問題が発生しない限り通信回線には影響されません。

SaaSサービスの代表例

SaaSをより理解するには、代表的な例を知ることが近道です。各カテゴリーにおけるSaaSサービスの代表例をご紹介します。

ビジネスチャット

まず一つ目はビジネスチャットです。ビジネスチャットの利用により、自社内の部署やチームメンバーとのコミュニケーションができます。協力企業や個人事業主などの社外メンバーでも、招待することで利用可能。スタンプがコミュニケーションの一部として使われたり、あいさつの定型文を省略するのが一般的だったりと、肩肘をはらずスピーディにやりとりできることが特徴です。ビジネスチャットの代表例は下記の通りです。

- Slack

- LINE WORKS

- Chatwork

- Microsoft Teams など

Web会議システム

リモートワークに必須となったWeb会議システムもSaaSサービスの一つ。ビデオ通話ができるため、複数人でのリモート会議やミーティングに最適です。サービスによってはインターネット上で配信するセミナー「ウェビナー」の開催も可能。Web会議システムの代表例は下記の通りです。

- Zoom

- Google Meet

- Microsoft Teams など

※Microsoft Teamsはチャット、ビデオ通話、ファイル共有など複数の機能を有するリモートワークコラボレーションツール

プロジェクト・タスク管理

タスクやToDoなどを作成し、複数人で共有できるSaaSサービス。一人ひとりのタスクやプロジェクトの予定、進捗を管理できます。リモートワークなどでプロジェクトメンバーが同じ場所にいなくても、どこからでもアクセスできる利便性から注目が集まっています。プロジェクト・タスク管理の代表例は下記の通りです。

- Backlog

- Trello

- Asana など

オンラインストレージ

インターネット上(オンライン)でデータを保存できます。チームメンバー間でファイルをアップロード、ダウンロードしての受け渡しなどに最適。バックアップデータの保管場所としても活用できます。USBのように物理的な記録媒体がないため、離れた場所からでもインターネット環境があれば利用可能です。オンラインストレージの代表例は下記の通りです。

- Box

- OneDrive

- Dropbox など

ERP

ERPは「Enterprise Resources Planning」の略称で、経営に関する情報や資源を統合的に管理する基幹業務システムです。従来はオンプレミス型が主流でしたが、近年はクラウド型が普及しています。世界中の企業で使用されている基幹システムパッケージ『SAP ERP 6.0』が2027年末に標準保守の期限を迎えることに伴い、さらに注目が高まっています。ERPの代表例は下記の通りです。

- SAP S/4HANA

- NetSuite

- SuperStream-NX など

SFA・CRM

SFAとは「Sales Force Automation」の略称で、営業プロセスを可視化し効率を高めるSaaSサービス。CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、顧客の情報を一元管理し顧客満足度の向上を目的とするSaaSサービスです。SFA・CRMを利用することで、営業活動や顧客対応において属人性を排しチーム連携しやすくなります。SFA・CRMの代表例は下記の通りです。

- Salesforce Sales Cloud

- Microsoft Dynamics 365

- kintone など

会計ソフト

経理業務を効率化できる会計システムのSaaSサービス。企業向けから個人事業主向けまで幅広い種類があります。インターネット環境があれば使用できるため、テレワーク中の社員も利用可能です。法改正にも自動でアップデートされ対応されるので、自社での負担が少なくなります。会計ソフトの代表例は下記の通りです。

- マネーフォワード クラウド会計

- クラウド会計ソフト freee

- 弥生会計 オンライン など

勤怠管理

オンラインで出勤・退勤の打刻や休暇申請などができる勤怠管理システムのSaaSサービスです。テレワークの普及に伴い、これまでタイムカードや出勤簿を使用してきた企業から、SaaSモデルの勤怠管理に注目が集まっています。代表例は下記の通りです。

- ジョブカン勤怠管理

- KING OF TIME

- 勤革時 など

働き方改革支援

NECソリューションイノベータでもSaaSサービスを提供しています。その一つが「NEC 働き方見える化サービス Plus」。状況が見えづらいテレワーク環境化でも、チームメンバーが抱えているタスクや進捗状況、ひとことコメント、ストレス状況など働き方を可視化する機能が揃っています。勤務時間の管理や働き方分析などで、業務効率化や社内コミュニケーションの活性化をサポートします。

メンタルヘルスケア

NECソリューションイノベータでは、企業のメンタルヘルス対策と健康経営を支援するSaaS「メンタルヘルスケアサービス」も提供。ストレスチェックツールやセルフケアツール、面接支援などの機能で、社員のメンタルヘルスケアを支援します。テレワーク中の社員など、社外からもサービス利用が可能。コストを抑えつつ、働き方改革や健康経営の対策として約600社、90万人に活用されています。(2021年4月調べ)

SaaS利用時のポイント

先進的で使い勝手の良いSaaSサービスですが、忘れてはならないのがデータのバックアップです。SaaSではクラウド上にデータが保存されるため、バックアップが必要ないと考える企業は少なくありません。しかしながら、ヒューマンエラーやサイバー攻撃、誤ってデータを消去してしまう事故は十分に起こり得ます。SaaSの特性を理解し、データ管理は利用者側で責任をもって行うことが肝要です。

NECソリューションイノベータはクラウド上で社内のデータをバックアップするサービス『Druva』を提供しています。SaaSサービスを利用する際には、同時にデータバックアップの仕組みも構築しましょう。

まとめ

業務効率化やテレワークに有用で、コスト面でのハードルも低いSaaS。各社からビジネスを有利にするサービスが多数提供されており、SaaS利用はDX推進にも有用です。自社の目的に合致するSaaSを見極め、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、企業としてデジタル化を考える際には、機能の拡張性やセキュリティを考慮し、自社開発すべきかどうかを検討するためにSaaS、PaaS、IaaSの違いを理解しておくとよいでしょう。