サイト内の現在位置

コラム

BPRとは?

意味などの基礎から事例までわかりやすく解説

UPDATE : 2022.08.26

今、企業の業務改革の手法のひとつとして「BPR」が注目されています。かつて、1990年代にも関心の高まったBPRが昨今、あらためて注目を集めているのはなぜでしょうか?本記事では、BPRの基礎から実施する際に求められるポイント、メリットやデメリット、さらに実際の導入事例なども交えながらわかりやすく解説します。

INDEX

- BPR(業務改革)とは?

組織や業務フローを抜本的に再構築- BPRと業務改善との違い

- BPRとDXとの違い

- BPRが再注目される背景

- BPRのメリット・デメリット

- メリット①業務フローの把握、企業全体での最適化

- メリット②業務の効率化、スピーディな意思決定

- メリット③顧客満足度・従業員満足度の向上

- デメリット①労力・時間・コストがかかる

- デメリット②社員との摩擦が起こる恐れがある

- BPRのおもな手法

- 業務仕分け

- ERP

- シックスシグマ

- シェアードサービス

- BPO

- SCM

- BPRの成功事例

- 経理業務をシェアードサービス化(LIXILグループ)

- 設計業務の負荷軽減とパワーシフトを目的にBPO(ブリヂストン)

- 業務フロー図などでプロセス全体を見える化(船橋市)

- BPR実施にあたってのポイント

- BPRを実践する際の基本姿勢

- BPRの進め方

- デジタル時代に有用なBPR手法とは

- まとめ

BPR(業務改革)とは?

組織や業務フローを抜本的に再構築

BPRとは、「ビジネスプロセス・リエンジニアリング(Business Process Re-engineering)」の略称で、プロセスの観点から業務フローや組織構造、情報システムなどを再構築し、業務改革することを意味します。本来、組織や制度、業務プロセスは、企業本来の目的や目標を達成するための手段であったはずですが、社内部門・部署の分業化、専門化が進んだ結果、全体で見ると業務プロセスが分断されてしまうという事態が生じました。部門ごとの過度な個別最適化は、全体の業務プロセスにおいて非効率を招いてしまいます。BPRはこのような非効率な業務フローを抜本的に改革し、全体の業務プロセスを再構築するための取り組みなのです。

BPRと業務改善との違い

BPR(業務改革)と似た言葉に「業務改善」があります。この2つは混同されることが多いのですが、一般的には下記のような違いがあります。

- BPRは、業務プロセスを抜本的に見直し、企業活動を顧客志向で最適化する。

- 業務改善は、業務プロセスは変更せず、業務に関わる人やモノ、情報などの無駄を省くことで効率化を図る。

また、BPRは企業全体の業務プロセスを対象とし、その改革によって効率化や生産性の飛躍的な向上を目的とするのに対し、業務改善は個々の業務の部分的な見直しに留まります。即ち、業務改善はBPRの一部であるともいえるでしょう。

BPRとDXとの違い

業務を改革するという観点からは、BPRと「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は共通であるといえますが、その取り組みにおいて相違があります。DXはビッグデータやクラウド、AIなどのデジタル技術を活用して「ビジネスモデルを変革するとともに組織やプロセスを変革」していくという意図に対し、BPRは「業務フローや組織の改革によって業務プロセスを最適化」することが目的。BPRの目的は業務プロセスの最適化であり、ビジネスモデルの変革を目的としていない点が大きく異なっています。

BPRが再注目される背景

BPRという概念が生まれたのは、1990年初頭。米国・マサチューセッツ工科大学教授マイケル・ハマー博士が発表した論文で初めて提唱され、その後1993年に刊行されたハマー博士と経営コンサルタントのジェイムス・チャンピー氏の共著『Reengineering the Corporation』で広く世に知られるようになりました。

BPRは米国での発刊後、すぐに日本上陸(数ヶ月後に経済紙で大々的に紹介されたほか、同年11月に『リエンジニアリング革命』として国内刊行)。バブル崩壊後の不景気にあえぐ企業の経営立て直し手法のひとつとして大きな期待を集めました。しかし当時、社会現象となっていたリストラの側面が強く押し出されたこともあり、メリットよりもデメリット(後述)が大きく露呈するなど、成功とはいえない結果となったのです。

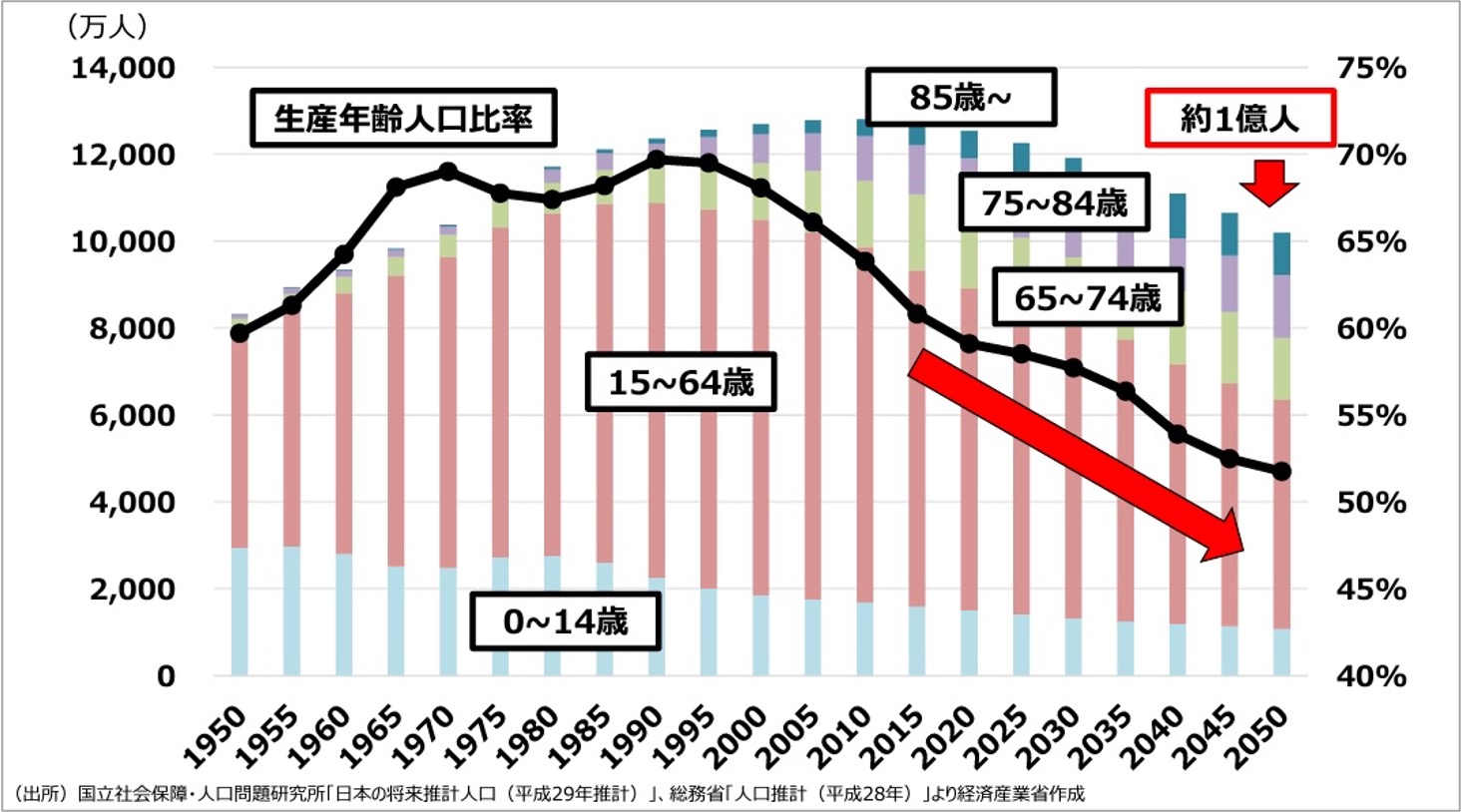

ところが近年、そのBPRがあらためて注目を集めています。背景には国内生産年齢人口の減少による人手不足や働き方改革の推進などにより、既存の業務プロセスでは対応しきれなくなっている状況があります。また、社会環境の変化により、業務プロセスや組織構成・制度の抜本的な改革が求められていることも大きな要因です。こうした背景は、企業だけでなく自治体なども同様。企業から自治体まで幅広く、BPRの取り組みが必要とされているのです。

将来人口の予測

BPRのメリット・デメリット

BPRを推進した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは代表的なメリットと、デメリットについても言及します。

メリット①業務フローの把握、企業全体での最適化

BPRの推進は、全社的な業務プロセスを可視化します。可視化の過程において、複数部門で重複する無駄な業務(例:ひとつの製品に対する部門ごとの点検)など、効率化を阻む要因・課題を発見できるのが第一のメリットです。全体として業務フローを見直し、再構築を図ることで、BPRが目的とする企業や組織全体での業務最適化が実現されます。

メリット②業務の効率化、スピーディな意思決定

全社的な業務の最適化が進むと、それに伴い業務効率が向上します。無駄な業務の削減によって時間とコストの低減が実現されるだけでなく、昨今のビジネスで特に強く求められている意思決定のスピードアップも期待できるでしょう。

メリット③顧客満足度・従業員満足度の向上

全体最適化が図られ業務がスピーディになれば、顧客への対応やサービスの質も高まり、顧客満足度の向上につながります。生産性が高まることで、従業員満足度の向上も期待できるでしょう。また、BPRは企業全体としての目標達成を目的としています。目的のための業務遂行や効率化が求められるため、従業員の意識改革にも直結するでしょう。

デメリット①労力・時間・コストがかかる

一方で、BPRにはデメリットも考えられます。BPRは企業全体の業務改革を完遂する必要があり、多大な労力と時間が必要です。もし実行の過程で改革を断念すると、全社的な混乱だけが残されるというリスクもあります。また、BPRの推進には新規ITシステムの導入や外部委託コストなど費用面での負担も小さくありません。合理的に全体最適化されれば、長期的にはコスト回収できるといえますが、短期的にはコストが増加する場合もあります。BPRを実施する際にはこれらのリスク、コスト増を考慮しておく必要があります。

デメリット②社員との摩擦が起こる恐れがある

BPRは業務改革と訳されるように、全社的な業務フローを見直すため、従業員側の負担も小さくありません。結果、抵抗されるなどして現場と経営側との間に摩擦が起きることがあります。この問題を避けるためには、あらかじめ従業員に向けてBPRを行う理由や意義を浸透させておくことが肝要です。全てを経営側で決めるのではなく、計画時点から現場のメンバーを巻き込むことは良い解決策のひとつといえるでしょう。

BPRのおもな手法

BPRを実現する手法は複数あります。ここではBPRの代表的な手法について解説します。実施する場合は、いくつかの手法を組み合わせるケースが多く見られます。

業務仕分け

BPRを実施するにあたって、最初に行うべき作業が「業務仕分け」です。ここで言う「業務」とは企業内で繰り返し行われている作業を指します。具体的には、業務の流れや部門間の連携などを図式化し、業務フローを可視化します。業務の重要性に応じて優先順位を付けていきましょう。優先順位の低い業務に関してはアウトソーシングなどを検討します。

ERP

ERPとは「Enterprise Resources Planning」の略称で、人・モノ・金・情報など、経営の基本要素を適切に配分し有効活用するための計画や考え方、およびそれを実現するシステムを意味します。ERPシステム(統合基幹業務システム)とも言い、SAPやオラクルなどが有名です。ERPシステムを導入することで、部署間でバラバラだったシステムやデータの一元管理が可能になり、経営資源の効率化や意思決定のスピードアップを実現できます。

シックスシグマ

シックスシグマとは、統計学に基づき、不良品率低下や顧客満足度向上を実現する品質管理フレームワークを示します。1980年代に米国モトローラが開発し、その後ゼネラル・エレクトリックのジャック・ウェルチCEOが採用し、成功したことで世界的に知られるようになりました。命名の由来は統計学でばらつきを意味する標準偏差「σ(シグマ)」から。業務の各プロセスで発生するばらつきを分析し、組織全体として高い品質を保つ活動です。製造部門、営業部門、サービス部門で特に効果が大きいとされていますが、間接業務にも有効です。

シェアードサービス

シェアードサービスとは、複数のグループ企業間において経理・財務や人事・総務、情報システム、物流などの間接部門を集約し、効率向上やコスト削減を図る手法です。肥大化した業務のスリム化、適正化が実現でき、人材配置やデータ活用をより一層効率化することができます。また、業務プロセスの効率化だけでなく、コーポレートガバナンス強化への貢献も期待できます。

BPO

BPOとは、「Business Process Outsourcing」の略称で、自社の業務の一部を外部事業者に「アウトソーシング」することを言います。かつてはおもにシェアードサービスに挙げた間接部門を対象とすることが多かったのですが、昨今では、人材育成やマーケティングなどといった業務をアウトソーシングする企業も増えているようです。

SCM

SCMとは、「Supply Chain Management」の略称で、調達から製造、物流、販売など、生産から消費に至る商品供給の流れ(サプライチェーン=供給の鎖)において、関連部門や企業間で情報を共有・管理する手法を指します。組織や企業の壁を越えた業務プロセスの最適化によって、さらなる業務効率化や収益最大化の実現を目指します。

BPRの成功事例

BPRを積極的に推進し、多くの成果を上げている企業がすでに数多く存在します。ここでは特に学びの多い3つの事例を紹介します。

経理業務をシェアードサービス化(LIXILグループ)

住宅設備の製造・販売メーカーであるLIXIL(リクシル)は、2010年代に推し進めた海外企業の買収などで急激にグローバル化が進み、海外子会社に対する経理業務のコントロールが難しい状況に陥りました。そこで同社は2017年に本社直轄の社内組織を立ち上げ、9カ国27拠点の経理業務を、中国・アジア・北中米の3つの経理シェアードサービスセンターに集約。同センターではAIやロボティクス技術を活用した自動化を推進しており、大幅な業務効率化に成功したうえ、ガバナンス強化も実現。今後は欧州地域へも取り組みを拡大していくとしています。

設計業務の負荷軽減とパワーシフトを目的にBPO(ブリヂストン)

世界シェアトップクラスのタイヤメーカー、ブリヂストンはBPRの一環として「開発業務プロセス改革」部署を発足し、高付加価値製品の開発に注力できる環境づくりに取り組んでいます。従来の開発環境において、設計者の多くはドキュメント制作やデータ転記などに追われ、本質的な開発業務に専念するのが難しい状況にありました。また、設計者各自のノウハウが属人化されており、可視化、標準化、共有が進んでいないという問題もあったといいます。そこで同社は一部の業務をBPOというかたちでアウトソーシングし、設計開発業務を約15%効率化。現場からは「本来の業務に費やす時間が増え、精度が上がった」「品質のばらつきが低減した」といった声が上がっているそうです。

業務フロー図などでプロセス全体を見える化(船橋市)

3つ目に紹介するのは自治体のBPR事例です。千葉県北西部に位置する船橋市(人口約65万人 2022年6月現在)は、本庁における申請書作成と手続案内の窓口業務をワンストップ化することを目標にBPRを行いました。以前は職員ごとのスキルのばらつきや、案内所がわかりにくいため手戻りが多く非効率でした。そこで同市はBPRを実施。具体的には、業務フロー図を作成することで業務全体を俯瞰して課題を可視化したほか、業務の詳細や作業時間、担当者などをリストアップ。さらに発生しうるリスクなども徹底的に洗い出しました。結果、顕在化した無駄を省くためのツール活用などによって窓口業務の改革に成功しました。

BPR実施にあたってのポイント

全社を巻き込む大きな規模の取り組みとなるBPRは、慎重に進める必要があります。BPRを実際に進めるにあたっての要点を紹介します。

BPRを実践する際の基本姿勢

BPRのような全体的な業務改革を行う際には、混乱や摩擦が生じることは避けられません。また、推進にあたっては数多くの判断が求められます。それらを適切に乗り越えるための基準として、日本初の経営コンサルティング会社として知られる日本能率協会コンサルティングは、下図の7つの基本姿勢が重要だと提唱しています。いずれも極めて重要な観点であり、下記の基本姿勢を念頭にBPRを実施していくことが求められます。

BPR推進における7つの基本姿勢

- 白紙姿勢(ゼロ・リセット)

- 経営力と現場力の連携

- 段階的な成果の実現

- ITの有効活用

- 業務面、情報面での基盤整備

- 人材変革の重視

- 業務改革の徹底実施

出所:日本能率協会コンサルティング(JMAC)「BPR推進の7つの基本姿勢」をもとに作成

BPRの進め方

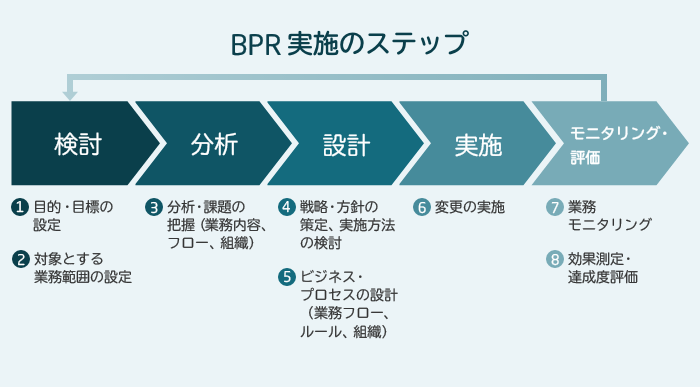

BPRをどのように進めていくかは企業ごとに異なりますが、大枠としては下図の5つのステップに沿うと良いでしょう。また、規模の大きな企業では、まずひとつの業務を対象として実施し、成功させたのちにモデルケースとして全体に拡大していく方法がおすすめです。いずれにしても、上記「基本姿勢」を念頭に置いて進めてください。

デジタル時代に有用なBPR手法とは

BPRを効率的に推進していくためには、ITの有効活用が欠かせません。そもそもITツールの導入自体が業務改革を伴っているとも考えられます。社会情勢の変化もあり、デジタル化の流れはますます加速しています。

デジタル時代の今日では、先に紹介したBPRの代表的手法以外にも、業務改革を推し進め、課題を解決するデジタル技術が多数登場しています。その一例がPCを用いた事務作業を自動化する「RPA」。RPAとは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略称で、ソフトウェアロボットによる業務自動化とも言われます。単純業務をRPAに任せることで、人間の社員は高付加価値な業務に専念することが可能です。BPRの実施時には、こうしたITツールを積極的に駆使することも課題解決のひとつの方法です。

まとめ

DXを筆頭に、近年ビジネスプロセスの改革が大きな課題となっています。BPRはそうした中でも特に重要度の高い取り組みといえるでしょう。長い歴史を持つ老舗企業から急成長した新興企業まで、業務フローの全社的な可視化および全体最適化は、直近の業務効率化だけでなく、今後に向けた事業計画の立案にも役立ちます。最先端のITツールなども駆使しながら効率的、効果的に推進していくと良いでしょう。