サイト内の現在位置

コラム

レジリエンスとは?

ビジネスでの意味や高める方法を解説

UPDATE : 2022.09.02

近年、「レジリエンス(resilience)」がビジネスの現場で注目を集めています。レジリエンスとは「回復力」「復元力」「弾力」などと訳されており、心理学においては「精神的回復力」を表す用語です。本記事では、レジリエンスの意味や企業におけるレジリエンス向上のメリット、レジリエンスを高める方法などについて解説します。

INDEX

- レジリエンスとは?

困難をしなやかに乗り越え回復する力- レジリエンスがビジネスで注目されるようになった背景

- 各分野におけるレジリエンスの意味

- レジリエンスの因子と尺度

- 危険因子と保護因子

- 精神的回復力

- 資質的要因と獲得的要因

- レジリエンスを測定するおもな尺度

- レジリエンスと類似する用語との違い

- メンタルヘルスとの違い

- ストレス耐性との違い

- ストレスコーピングとの違い

- ハーディネスとの違い

- 企業におけるレジリエンス向上のメリット

- 社会環境の変化に適応しやすくなる

- 社員の心身の健康を維持しやすくなる

- 社員の目標達成力の向上につながる

- 企業の評価指標にもなる

- レジリエンスを高めるために必要な

6つのコンピテンシー- ①自己認識

- ②自制心

- ③精神的柔軟性

- ④現実的楽観性

- ⑤自己効力感

- ⑥人とのつながり

- 企業のレジリエンスを高めるためには

- 社員のレジリエンス力を強化

- チャレンジを評価する企業文化を醸成

- ビジョンやミッションの浸透

- BCPへの取り組み

- 企業のレジリエンス向上のためにIT活用を

- まとめ

レジリエンスとは?

困難をしなやかに乗り越え回復する力

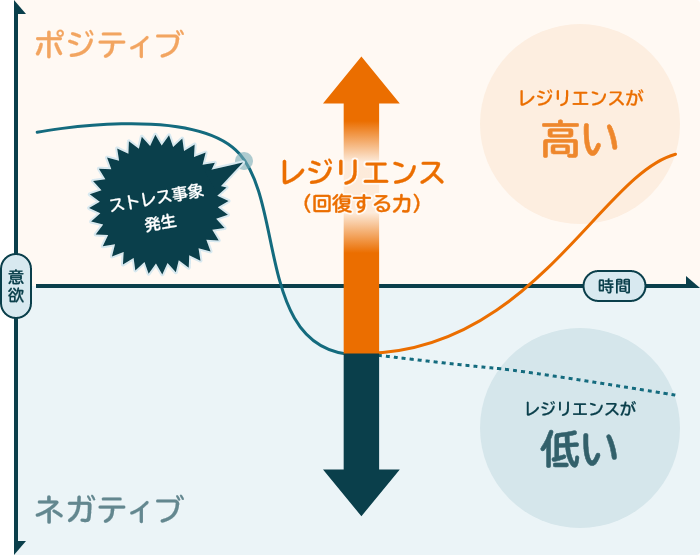

レジリエンス(resilience)とは、「回復力」「復元力」「耐久力」「再起力」「弾力」などと訳される言葉で、「困難をしなやかに乗り越え回復する力(精神的回復力)」として、ビジネスの現場でも注目が集まっています。

レジリエンスは元々、物理学の分野で「外から加えられた力によって変形した物質や物体が、どのくらい元に戻ろうとするか(跳ね返す力)」を表すものでした。近年では、心理学の分野において「強いストレスを体験した際、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になる人とならない人の違いはどこにあるのか?」という研究の中で、危機やストレスを乗り越え回復・適応する力である「精神的回復力」を表す言葉として用いられています。

なお、レジリエンスの対義語は「脆弱性 (Vulnerability:バルネラビリティ)」です。脆弱性はセキュリティの用語としてもよく使用されますが、その場合の対義語は「堅牢性(Robustness:ロバストネス)」となります。

レジリエンスがビジネスで注目されるようになった背景

ビジネスの世界においてレジリエンスという言葉が注目され始めた背景には、近年の急激な社会情勢や事業環境の変化が影響しています。環境問題、新型コロナウイルスによる影響、ウクライナ情勢、為替の変動など、ここ数年にわたり社会や市場の状況はまったく予想ができないような変化が続いています。大きな変化が続く中で企業が成長を続けるには、いつ、どのような危機や困難に直面したとしても、柔軟に対応して乗り越えていく力が必要です。

また、従業員の健康に配慮し経営面の大きな成果が期待できる「健康経営」の観点からも、従業員のメンタルヘルス対策として、レジリエンスを高めることが重要だと考えられています。これらの要因から、個人や組織にかかわらず、レジリエンスへの関心が高まってきているのです。

各分野におけるレジリエンスの意味

レジリエンスは、物理学や心理学、ビジネス分野以外でも幅広い場面で使用されている用語です。代表的な例を簡単に紹介します。

組織レジリエンス

組織レジリエンスとは、企業や組織において、社会や市場環境の変化によってもたらされるリスクや困難を乗り越え、適応する能力を示します。本記事はおもに組織レジリエンスについての解説です。

災害レジリエンス

災害レジリエンスとは、災害による被害や損害からしなやかに復興する力を示します。災害が起き都市機能が損失した場合でも、機能回復を早期におこなえるよう通常から準備しておくという考え方です。

環境レジリエンス

環境に関する用語として、地球温暖化による環境変化に対する復元力や適応能力を示す「気候変動レジリエンス」と、自然生態系に関する復元力や適応能力を示す「生態学的レジリエンス」があります。

サイバーレジリエンス

サイバー攻撃を完全に防ぐことは不可能であることを前提に、組織におけるサイバー攻撃に対する耐久力やサイバー攻撃を受けた後の回復力を示す「サイバーレジリエンス」という言葉もあります。

レジリエンスの因子と尺度

レジリエンスの因子や尺度については、これまでさまざまな研究がなされています。

危険因子と保護因子

レジリエンスを理解する上で、まず知っておきたい用語が「危険因子」と「保護因子」です。「危険因子」「保護因子」はおもに医療現場で使われている用語ですが、レジリエンスにおいては次のように考えられています。

危険因子

危険因子とは、困難な状況やストレスをもたらす原因となる出来事を指します。具体的には、戦争や災害、病気、貧困、離婚、虐待などが該当します。

保護因子

保護因子とは、困難な状況やストレスを乗り越える力、つまりレジリエンスを促す要因のことです。たとえば、個人の性格や考え方などの先天的な個人内因子、問題解決能力などの後天的な能力因子、家族や友人などによる支援といった環境因子などが相当します。

レジリエンスを促す要因についてどのような因子があるのか、世界で数多くの研究がおこなわれています。日本でおこなわれた研究結果を2つ紹介します。

精神的回復力

心理学者である小塩真司氏らの研究グループでは、レジリエンスを導く個人内因子を「精神的回復力」としています。精神的回復力を構成するのは次の3因子です。

新奇性追求

新奇性追求とは、新たな物事・人などに興味を持つことや、常識や習慣にとらわれず前向きにチャレンジする姿勢や行動などを指します。レジリエンスに欠かせない重要な要素です。

感情調整

感情調整とは、自らの感情、特に喜怒哀楽の「怒」や「哀」のようなマイナス感情をコントロールすることを示します。

肯定的な未来志向

未来に対する期待感を示す未来志向。前向きな未来を予想して目標やビジョンを持ち、実現するための具体的なプランを描き実践していくことで精神的な回復を促します。

資質的要因と獲得的要因

平野真理氏(研究発表当時 東京大学大学院教育学研究科)らによる研究では、レジリエンスを促す要因は変化しにくい「資質的レジリエンス要因」と、身につけやすい「獲得的レジリエンス要因」とがあるとしています。

資質的レジリエンス要因(資質的要因)

持って生まれた気質と関連が強い要因で、「楽観性」「統御力」「社交性」「行動力」などを示します。

獲得的レジリエンス要因(獲得的要因)

発達の中で身につけやすい要因で、「問題解決志向」「自己理解」「他者心理の理解」などを示します。

レジリエンスを測定するおもな尺度

ここまでレジリエンスを促す因子について解説してきましたが、レジリエンスの因子や尺度について世界共通の尺度はまだ定まっていません。現在もさまざまな機関で研究が行われているため、提唱者により定義が若干異なっています。これまで発表されているおもな尺度について、次の表にまとめました。

| レジリエンススケール (Resilience Scale:RS) Wagnild&Young |

「個人的コンピテンス(Personal Competence)」と「自己と人生の受容(Acceptance of Self and Life)」という2因子25項目からなる尺度です。内的整合性や妥当性が高いレジリエンス尺度として知られており、さまざまな年代で利用できます。 |

| 森敏昭氏らのレジリエンス尺度 森敏昭氏ほか |

「I am因子:自分自身を受け入れる力」「I can因子:問題解決力」「I have因子:他者との信頼関係構築力」「I will/do因子:成長力」の4下位因子から構成される29項目5件法の尺度です。森敏昭氏らの研究グループが考案(2002年に学校教育実践学研究にて発表)。 |

| 精神的回復力尺度 (Adolescent Resilience Scale; ARS) 小塩真司氏ほか |

前述した小塩真司氏らが考案した尺度で、ネガティブな出来事からの精神的な回復を促す力である「精神的回復力」を測定できます。全21項目から構成され、全体を「精神的回復力」として測定可能。また、「精神的回復力」を構成する因子(新奇性追求、感情調整、肯定的な未来志向)にフォーカスした測定も可能です。 |

| 二次元レジリエンス要因尺度 (Bidimensional Resilience Scale; BRS) 平野真理氏ほか |

前述した平野真理氏らの研究グループが考案した尺度。「資質的レジリエンス要因」と「獲得的レジリエンス要因」とに分けて捉えることができます。個人の気質と性格を分けて捉える尺度である「Temperament and Character Inventory (TCI) 」を用いて作成されました。 |

レジリエンスと類似する用語との違い

レジリエンスの理解を深めるために、類似する用語とレジリエンスとの違いについて解説します。

メンタルヘルスとの違い

メンタルヘルスとは、直訳すると「精神的健康」「心の健康」を意味します。ストレスや精神的疲労、悩みなどの軽減や緩和、サポートといった場面で使われる用語です。近年では、労働安全衛生法の改正により従業員50名以上の企業でストレスチェックが義務化されたことなどから、職場でのメンタルヘルスに注目が集まるようになりました。一方、レジリエンスは、ストレスや困難な出来事に遭遇したときに適応する力、心(精神)を回復する力を示します。

ストレス耐性との違い

ストレス耐性とは、精神的・心理的に受けるストレスに耐える力、適応し処理できる力を指します。ストレス耐性は人によりレベルの高低があります。ストレス耐性が高ければ大きなストレスに遭遇しても乗り越えることができ、低ければ少しのストレスでも落ち込んでしまいます。ストレス耐性はレジリエンスと密接に関係しており、レジリエンスを構成する要素の1つと位置付けられています。

ストレスコーピングとの違い

ストレスコーピングとは、問題や困難な状況などのストレスが起きた後に対処する方法です。「コーピング」は「対処する」「切り抜ける」という意味を持ちます。一方、レジリエンスは問題やストレスへの耐久力や回復力を示します。ストレスコーピングには、ストレスの原因に働きかける「問題焦点コーピング」や、ストレスに対する考え方や感じ方を変化させる「情動焦点コーピング」などの方法があります。

ハーディネスとの違い

ハーディネスとは、高いストレスを受けながらも健康な心を維持する特性を指します。たとえば、困難な状況に遭遇して「もう終わりだ」と落ち込む人もいれば、「何とかなるだろう」とあまり気にしていない様子の人もいるでしょう。この違いがハーディネスで、ハーディネスはストレスを受けにくい力、ストレスを防御する心の強さです。一方、レジリエンスは、ストレスに遭遇しても適応する力、回復する力を示します。

企業におけるレジリエンス向上のメリット

ここまでレジリエンスとはどのようなものかについて解説してきました。続いて、レジリエンスの向上が企業にもたらすメリットを紹介します。

社会環境の変化に適応しやすくなる

社会情勢や市場などビジネス環境が目まぐるしく変化する時代において、企業が長期的に成長し続けていくためには、変化への対応やリスクへの備えが不可欠です。レジリエンスは困難な状況に直面しても、乗り越え適応していく能力。組織や社員のレジリエンスが高ければ、変化に柔軟に対応できる企業となります。

社員の心身の健康を維持しやすくなる

多くの企業では、業務の増加や職場環境の変化などのストレスにより、心身のバランスを崩す社員が少なくありません。しかし社員のレジリエンスが高まれば、ストレス耐性や適応力、回復力が高まるため心身の健康を維持しやすくなるでしょう。離職率の低下にもつながります。

社員の目標達成力の向上につながる

あらゆる企業にとって変革が求められる昨今、自社においても失敗や責任などのプレッシャーに負けずチャレンジする姿勢が求められます。レジリエンスは、変化や困難を乗り越え適応する能力です。社員がレジリエンスを高めることで、難易度の高い目標を掲げても困難に負けず、目標を達成する力の向上につながります。

企業の評価指標にもなる

企業として社会変化やリスクに対応する能力がどれぐらいあるのか、外部から判断するための評価指標の1つとしてレジリエンスが重要視されています。投資家などへ企業の価値を表す際にも有効です。レジリエンスの高い企業は顧客や市場からの評価が高くなり、企業ブランドの向上や投資の増加などにつながるでしょう。

レジリエンスを高めるために必要な

6つのコンピテンシー

レジリエンスを高めるためには、以下に挙げる6つのコンピテンシー(要素)を理解し、意識することが必要です。この6つは「レジリエンス・コンピテンシー」と呼ばれており、レジリエンス研究の第一人者である米国ペンシルバニア大学のカレン・ライビッチ博士が提唱しました。レジリエンスが発揮される際に密接にかかわる要素と言われています。

①自己認識

自分の思考、感情、長所・短所、価値観、行動などを認識する能力です。困難に直面した際に、感情に流されず自分が現在置かれている状況を客観的に認識することで、その状況から回復するための第一歩となります。

②自制心

目的とする結果が得られるように、自分の思考や感情、行動などを変化させる能力です。セルフコントロールとも言います。自己認識ができたとしても、ネガティブな思考や感情のまま行動すると精神的回復は望めません。自らの思考や感情を制御し、律することが重要になります。

③精神的柔軟性

物事を多角的に捉え、本質的な見地から対処する能力です。困難に陥ったとき、焦ったり感情的になったりすると視野が狭くなってしまうでしょう。精神的柔軟性を持てば、自分の置かれた状況を客観的に把握し、想像的かつ柔軟に対応できます。

④現実的楽観性

「自分は未来をより良くできる」と確信を持ち、楽観だけではなく「自分はこの先を良い状況にできる」と考え、そのための行動が起こせる能力です。現実的楽観性があれば、困難に対しても自分が成長するための試練として、前向きに捉えられるようになります。

⑤自己効力感

一言でいえば、「自分はできる」と自信を持つことです。自分は状況をコントロールできる、問題を解決できるとの自信が持てれば、困難に打ち勝つための一歩が踏み出せるでしょう。自己効力感は、ひるまずに勇気をもって行動を起こす原動力となります。

⑥人とのつながり

他者との信頼関係を築く能力です。レジリエンスは個人の内面的な要素だけではなく、外部的な要素である人とのつながりによっても向上できます。良好な人間関係が築けていれば、困難に直面した時に手助けしてもらえるでしょう。困難には1人で立ち向かうより、信頼できる仲間と共に立ち向かった方が、乗り越えられる可能性が高まります。

企業のレジリエンスを高めるためには

レジリエンスは各社員における個人の問題だけではなく、企業としても、レジリエンスを高める必要があります。企業のレジリエンスを高める方法について解説します。

社員のレジリエンス力を強化

企業としてのレジリエンスを高めるには、まず社員のレジリエンス向上が肝要です。企業は社員によって成り立っていますので、社員のレジリエンスが強化されれば、相関して企業のレジリエンスが高まります。そのためには、企業としてレジリエンスの重要性を理解し、一人一人の社員へレジリエンスの理解を深める施策が必要となります。レジリエンスを学ぶ研修やマニュアルの作成、定期的なトレーニングなどを行い、社員のレジリエンス力が育つ環境を構築することが有効でしょう。なお、レジリエンスは昔ながらの「気合や根性」とは全く異なります。ここを取り違えると逆効果になりますので、注意が必要です。

チャレンジを評価する企業文化を醸成

企業が社会環境や市場の変化に対応するには、新しい分野へのチャレンジが欠かせません。しかしながら、減点方式での評価をしている組織では、チャレンジに消極的な社員が多数となってしまいます。レジリエンスを発揮する機会も限られ、大きな目標に向かう力が養われません。企業がレジリエンスを高めるためには、チャレンジに対して積極的な姿勢を評価し、応援する企業風土の醸成が必要となります。ミスや失敗などは、次に活かせるようナレッジとして共有できる環境整備も重要です。

ビジョンやミッションの浸透

自社のビジョンやミッションを明確にし、社員へ浸透させる取り組みも、組織レジリエンスを高めるために有用です。外部へ発信するのはもちろん、社内においても都度伝え続けましょう。ビジョンとミッションが社内に行き渡り、企業と社員の目指す方向が一致すれば、現場の社員も迷わず自信を持って行動できます。社会環境や市場の変化に対して、全社が一丸となって困難に立ち向かう土台ができるでしょう。

BCPへの取り組み

企業がレジリエンスを高めるための具体的な手段として、BCP(事業継続計画)への取り組みが重要となります。BCPとはBusiness Continuity Planningの略称で、災害などの有事に備えた企業や組織における「事業継続計画」を意味します。自然災害や事故などが発生して事業が一時的にダメージを負ったとしても、速やかに通常状態への復旧が求められます。そのためには、いざという時に事業を継続させるための制度や仕組み、ガイドラインの整備が欠かせません。また、近年はテレワーク環境に対するサイバー攻撃も増加しています。重要データのバックアップやサイバー攻撃を受けた際のセキュリティ対策などについても準備しておくべきでしょう。

企業のレジリエンス向上のためにIT活用を

企業のレジリエンスを高めるためには、自社の環境整備も欠かせません。環境整備において重要な役割を担う存在が、さまざまなITツールです。テレワークが常態化してきた昨今では、情報共有やコミュニケーションのためのツール、Web会議システムなどが浸透している中、さらに便利で有効なツールも増えています。

たとえば、NECソリューションイノベータが提供する「NEC 働き方見える化サービス Plus」は、勤務時間をはじめコミュニケーションや働き方を見える化し、チーム連携の質やスピードを高めます。可視化されることで危機や困難に直面している社員をいち早く発見し、他のチームメンバーがサポートしやすい環境の構築が可能となります。

また、同社の「メンタルヘルスケアサービス」は、社員のストレスチェックができるほか、社員自身による「セルフケア」や職場環境改善活動を促す「ラインケア」など、総合的なメンタルヘルスケアが行えます。これにより職場環境の改善を継続的に実施できます。

こうしたITツールを上手に活用して自社の環境を整える取り組みは、企業のレジリエンス向上を支えるベースとなるでしょう。

まとめ

レジリエンスは、現在のような変化の激しい時代だからこそ注目されている言葉です。激動の時代は今後も続いていくことでしょう。このような中、個人として、企業として、成長を続けるために、レジリエンスは重要なキーワードといえます。レジリエンスを理解し、レジリエンスを向上させるために、自社としてできる取り組みをさまざまな面から検討し、可能な施策から実践していきましょう。