サイト内の現在位置

コラム

コンバージョンとは?

意味などの基礎知識をわかりやすく解説

UPDATE : 2022.09.16

Webサイト上で獲得する「最終的な成果」を意味するコンバージョン。Webサイトや広告のパフォーマンスを示す、Webマーケティングにおける重要な指標のひとつです。本記事ではコンバージョンの種類やコンバージョンの重要指標であるコンバージョン率、さらに改善のための具体策などについて解説します。

INDEX

- コンバージョンとは?

コストが成果に「転換」、Webサイトで獲得する最終成果 - 何をコンバージョンとするか

具体的なコンバージョン例 - おもなコンバージョンの種類

- 総コンバージョン

- ユニークコンバージョン

- 直接コンバージョン、間接コンバージョン

- クリックスルー・コンバージョン

- ビュースルー・コンバージョン

- コンバージョンの中間目標「マイクロコンバージョン」とは?

- マイクロコンバージョンを設定するメリット

- マイクロコンバージョンの設定場所

- コンバージョンの重要指標「コンバージョン率」とは?

- コンバージョン率の平均値・目安

- コンバージョンを増やすためのポイント

- ターゲットに適したキーワードを設定する

- Webサイトの導線を改善する

- ボタンやバナーを目立たせる

- 入力フォームを見直す

- コンバージョン増加のカギは、

ユーザー目線での接点の作り方 - まとめ

コンバージョンとは?

コストが成果に「転換」、Webサイトで獲得する最終成果

コンバージョン(Conversion・略称CV)とは、Webサイト上で獲得する「最終的な成果」を指し、Webマーケティング分野においては、ゴールとなる重要な指標のひとつです。転換、変換、変化を意味する英単語で、Webサイトに訪れたユーザーが何かしらのアクションを起こし、行動が成果に「転換」することから用語として使われるようになりました。なお、コンバージョンはコンピュータプログラムやデータの形式変換、建築の分野などでも用語として使われています。

コンバージョンは「ECサイトにおける商品・サービスの購入」と理解される場合がありますが、目指すべき最終的な成果やゴールはWebサイトごとに異なります。そのためECサイトにおいても購入だけに留まらず、メルマガ登録やサンプルの申し込みなどもコンバージョンの対象となります。またECサイト以外のWebサイトでは、お問い合わせや新規会員登録、ウェビナー申し込みなど、多様なアクションが対象として考えられます。

したがって、自社にとってWebサイトの戦略的位置づけを踏まえた上で、「自社サイトで達成したい目標とは何か」「自社サイトに訪れたユーザーが何をしてくれたら成果と見なすべきなのか」を把握し、適切なコンバージョンを設定することが肝要です。コンバージョンについて正しく理解し、自社のWeb戦略に合致するコンバージョンを検討してみましょう。

何をコンバージョンとするか

具体的なコンバージョン例

コンバージョンの対象はそれぞれのWebサイトによって異なると述べましたが、一般的にはWebサイトのタイプによって、次のようなコンバージョン例が挙げられます。

| コンバージョン例 | おもなWebサイトのタイプ |

|---|---|

| ■商品、サービス購入 | ・ECサイト ・ランディングページ |

| ■資料(ホワイトペーパー)請求 ■お問い合わせ ■見積もり依頼 |

・企業サイト ・ランディングページ |

| ■無料体験、試供品申し込み | ・企業サイト ・ECサイト ・ランディングページ |

| ■メールマガジン登録 ■会員登録 |

・オウンドメディア |

| ■セミナー・ウェビナー・イベント等申し込み | ・企業サイト ・オウンドメディア |

また、Webサイトにおけるコンバージョンはひとつとは限らず、複数設定しても問題ありません。たとえば「資料請求」と「メールマガジン登録」と「ウェビナー申し込み」などを同時に設定することも可能です。自社サイトの目的や実施する施策によって、最終的な成果は何かを見極め適切なコンバージョンを設定しましょう。

おもなコンバージョンの種類

コンバージョンにはさまざまな切り口、捉え方があります。正しい理解のためにコンバージョンについてより詳しく考察していきましょう。

総コンバージョン

総コンバージョンとは、ユーザーがコンバージョンした回数を指します。コンバージョンのもっとも一般的なイメージが、この総コンバージョンだといえるでしょう。たとえばあるECサイトで、1人の同じユーザーであっても2つの商品を購入したら、総コンバージョン数は「2」です。ユーザーの数に関わらず、「いくつ商品が売れたか」「何件申し込みがあったか」などアクションが発生した回数を計測するための指標です。

ユニークコンバージョン

ユニークコンバージョンとは、ユーザー数を基準に計測したコンバージョンを指します。前段のECサイトの例でいうと、1人のユーザーが2つの商品を購入したとします。購入数でいえば「2」ですが、ユーザー数でカウントすれば購入者は1名ですので、この場合のユニークコンバージョンは「1」となります。「コンバージョンした人数は何人なのか」が明確になりますので、新規会員登録などの人数を把握する際にもっとも有効な指標です。

直接コンバージョン、間接コンバージョン

コンバージョンには直接コンバージョンと間接コンバージョン(アシストコンバージョン)という考え方もあります。直接コンバージョンとは、広告をクリックするなどしてWebサイトに訪れたユーザーが離脱せずにコンバージョンすることを指します。間接コンバージョンとは、Webサイトに訪れたユーザーがその時はコンバージョンせずに離脱し、後になってWebサイトを再訪してから達成されたコンバージョンを指します。

直接コンバージョンは割合的にとても低いため、これだけを見ていては有効な施策も打ち出しにくくなります。ユーザーの多くは広告などで自社サイトに訪れ商品・サービスを認識した後、外部のブログやSNSなどで評判を見聞きしたり、他社サイトと価格を比較したりといった行動を取るしょう。一度自社サイトから離れてさまざまな行動を経たのちに検索から再訪問し、コンバージョンするケースは少なくありません。こうした潜在ユーザーを把握するために、間接コンバージョンは有効です。

クリックスルー・コンバージョン

Web広告の効果に着目したコンバージョンのひとつとして、クリックスルー・コンバージョンがあります。クリックスルー・コンバージョンとは、広告を見たユーザーがその広告をクリックしてWebサイトを訪問し、そのままコンバージョンに至った状態を指します。直接コンバージョンに似ていますが、直接コンバージョンはあくまでWebサイトを離脱しないままコンバージョンした数であるのに対し、クリックスルー・コンバージョンは離脱した場合でも、コンバージョンとしてカウントされます(計測ツールの一定の条件を満たしている場合)。また、ユニークコンバージョンにも近く、同じユーザーが複数回コンバージョンしても広告をクリックしたのが1回であれば、クリックスルー・コンバージョンは「1」とカウントします。広告の直接的な効果を測定するための指標として有用です。

ビュースルー・コンバージョン

Web広告の効果を測定するため指標として、ビュースルー・コンバージョンもあります。ビュースルー・コンバージョンとは、表示された画像や動画などの広告を見たもののクリックはせず、後になって検索など別のルートからWebサイトを訪問しコンバージョンに至った状態を指します。おもにGoogleやYahooのディスプレイ広告やFacebookなどのSNS広告で用いられています。配信プラットフォームによりビューの定義や計測期間などは異なりますが、広告の露出効果や間接効果の評価に用いられます。

コンバージョンの中間目標

「マイクロコンバージョン」とは?

コンバージョンを理解する上で「マイクロコンバージョン」も重要な用語のひとつです。マイクロコンバージョンとは、コンバージョンへ達するまでの中間目標です。最終的な成果に至るまでのプロセスにおいて、ユーザーがたどるステップを細分化し、それぞれの達成度合を確認するための指標として、マイクロコンバージョンの設定は有用です。

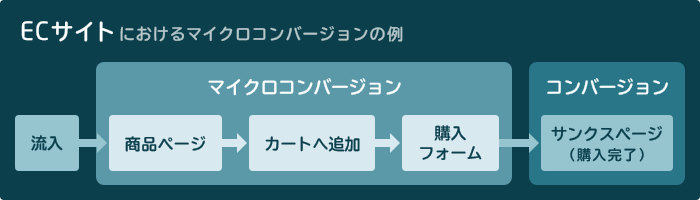

たとえばECサイトにおいて、商品の購入完了がコンバージョンの最終成果であるとしたら、そこに至るまでのステップとして商品検索で検索するなどして「商品ページ」に流入、説明文や画像などを見て「カート」へ追加、決済に進み「購入フォーム」に必要事項を入力して購入ボタンをクリック、といった段階があります。

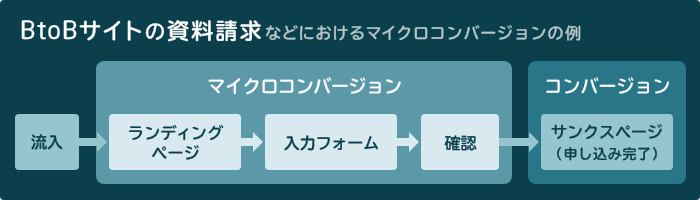

BtoBサイトでは、資料請求の申し込み完了をコンバージョンとした場合、広告などをクリックして「ランディングページ」へ流入、ページに記載している説明文や動画などを見て興味を持ち、資料請求の「入力フォーム」へ必要事項を記入、「確認」画面で確認し送信ボタンをクリックして申し込み完了となります。

こうした最終コンバージョンへの「中間目標地点」がマイクロコンバージョンであり、それぞれの到達率計測によって最終コンバージョンへのフローを定量的に把握、分析することが可能となります。

マイクロコンバージョンを設定するメリット

マイクロコンバージョンを設定するメリットとして挙げられるのは、Webサイトや広告などの効果を測定するデータが増え、改善のための参考指標が増える点です。たとえば商品が高額であったり、BtoB企業でコンバージョンが少なかったりするケースでは、最終コンバージョンの母数が十分でないため的確な分析が難しくなります。マイクロコンバージョンを設定すれば、最終コンバージョンに至らなかったユーザーの行動も参考指標として活用でき、Webサイトや広告の改善に役立てることができます。

また、最終コンバージョンまでのユーザー行動を各段階で定量的に把握できるため、離脱などの問題が発生しているポイントを早期に発見できます。的確に改善すれば、最終コンバージョンへの到達率向上も期待できるでしょう。

マイクロコンバージョンの設定場所

マイクロコンバージョンを設定する際は、ユーザーが最終コンバージョンに至るまでの行動を具体的に想定し、重要な行動を取る要所に設定しましょう。たとえば、ECサイトであれば「商品詳細ページ」「カート」「購入フォーム」など。BtoB企業のWebサイトであれば「製品詳細ページ」「製品カタログPDF閲覧」「製品価格ページ」「資料請求フォーム」など。最終コンバージョンとの関連性が高く、ユーザーがページ移動する地点が効果的な設定場所です。

ただし、マイクロコンバージョンの設定数に比例して管理・運用面での手間が増大したり、データ分析作業が複雑になったりするなどの注意点もあります。それらを踏まえ、最終コンバージョンに至るまでのユーザーの行動特性をしっかりと把握し、最適な場所に設定するようにしましょう。

コンバージョンの重要指標

「コンバージョン率」とは?

ここまでコンバージョンの種類について解説してきました。さらにコンバージョンの理解を深める上で重要なのが「コンバージョン率」です。コンバージョン率とは、コンバージョンに到達した割合を指します。Conversion Rateの頭文字からCVR、CV率、成約率、顧客転換率などとも呼ばれます。コンバージョンの達成度合を把握するのに必須の指標です。

具体的に何に対してコンバージョン率を測定するかは、設定により異なります。広告であればクリック数、Webサイトであればアクセス数やセッション数、またWebサイトでも全体のアクセス数なのか特定ページのみのアクセス数なのかなど、目的や用途に応じて母数を決める必要があります。

コンバージョン率の計算自体はシンプルです。特定のページのコンバージョン率であれば、下記の計算式で求められます。

コンバージョン率=コンバージョン数÷アクセス数(クリック数)×100

たとえばアクセス数3,000に対してコンバージョン数が30の場合、コンバージョン率は1.0%となります。

また、「コンバージョン数」を求める計算式は下記となります。

コンバージョン数=アクセス数(クリック数)×コンバージョン率

つまりコンバージョン数を増やすには、母数となるアクセス数を増やすだけでなく、コンバージョン率を上げることでも達成できます。コンバージョン率の向上は、Webマーケティングにおいて非常に重要な要素といえます。

コンバージョン率の平均値・目安

自社のコンバージョン率が計算できると、一般的なコンバージョン率の目安を知りたくなるでしょう。コンバージョン率は何をコンバージョン(最終的な成果)とするかによって異なりますし、業界、業種、商品、サービスなどによっても変動しますが、一般的には1~3%程度といわれています。また、広告クリック数が母数の場合ではコンバージョン率は高めで、Webサイトへのアクセス数や商品購入が母数の場合は低くなる傾向に。メルマガ登録や資料ダウンロードなど無料でのアクションが母数の場合は高くなる傾向にあります。

参考までに「業界別の平均コンバージョン率」を以下に示します。フランスの顧客体験分析プラットフォーム企業Contentsquare社が、11以上の業界25以上の国で200億以上のユーザーセッションを測定した調査によるデータです。

| 業界 | 平均コンバージョン率 |

|---|---|

| ファッション | 2.6% |

| 自動車 | 0.4% |

| B2B | 0.6% |

| 美容 | 3.2% |

| 家電 | 1.2% |

| エネルギー | 0.0% |

| 金融 | 1.0% |

| ショッピング | 5.0% |

| ラグジュアリー | 0.8% |

| トラベル | 2.4% |

| 通信 | 0.7% |

| すべての産業 | 1.82% |

コンバージョンを増やすためのポイント

コンバージョンを増やすには具体的に何をすればよいのでしょうか。次のような点が挙げられます。

ターゲットに適したキーワードを設定する

広告やSEOにおいては、自社サイトのターゲットに適したキーワードの選定が重要です。アクセス数は一定程度あるのにコンバージョン数が少ない、つまりアクセス数に対するコンバージョン率が低い場合は、自社サイトと合致していないユーザーが訪問している可能性があります。また、範囲の広い一般名詞をキーワードにしている場合も、コンバージョン率の低下を招きます。自社がターゲットとするユーザーに適しているキーワードなのか、見直しをおこないましょう。コンバージョンに設定する商品・サービスをより具体的に絞り込み、その商品との関連性が高く、かつユーザーのニーズに合致したキーワードを選定することが肝要です。あわせて広告文やWebサイトのコンテンツも見直し、改善するとよいでしょう。

Webサイトの導線を改善する

Webサイトの導線も、コンバージョン数を増やすための重要なポイントのひとつです。コンバージョン率が低い原因として、Webサイト内の情報過多や十分に整理されていないためコンバージョンへ至る導線がわかりづらくユーザーが離脱してしまう点が挙げられます。まずは導線がわかりやすくなるよう、コンバージョンに不要と思われる要素を削除しましょう。また、リンクはユーザーに移動の機会を与えてしまいます。余計なリンクはできるだけ削除することも導線改善に有効です。ストレスなくコンバージョンにたどり着けるか、ユーザーの目線に立って見直しを図りましょう。

ボタンやバナーを目立たせる

ボタンやバナーのデザインにも留意が必要です。商品購入や資料請求フォームなどへ遷移させるボタンやバナーのデザインがコンバージョンの成否に与える影響は、決して小さくありません。ユーザーが見つけやすいよう、視認性が高くクリックしやすいデザインにすることが肝要です。ボタンやバナー自体の大きさや色、形、文言はもちろん、周囲の要素との位置や(隣接するパーツとの距離が大きいほど目立ちやすい)、色の差異(周りの背景色との違いが明確なほどわかりやすい)なども考慮しましょう。

入力フォームを見直す

コンバージョンに直結する入力フォームにも工夫が必要です。一般的に、入力フォームの項目数が多いほどコンバージョン数が下がる傾向にあります。入力項目の数を減らしただけでコンバージョン数が大きく伸びた事例も少なくありません。まずは必要最低限の項目にするよう検討してみましょう。また、入力エラーのリアルタイム表示、郵便番号からの住所自動入力なども有用です。コンバージョン完了までのステップが長いフォームの場合は、ユーザーが今どのステップにいるのか、後どれくらいで完了するかを示すなどの改善策を取り入れましょう。

コンバージョン増加のカギは、

ユーザー目線での接点の作り方

コンバージョン増加のための具体的な方法を紹介しましたが、前提となるのは、ユーザーの状態に応じた接点を作るということです。たとえばユーザーがWebサイトを訪れるとき、すでに商品を購入しようと考えている状態の「購入意欲が顕在化しているユーザー」と、情報収集がおもな目的で「商品のジャンルに興味関心を抱いているユーザー」とに大別できます。前者と後者とではニーズが異なります。そのため後者に対して前者向けのコンテンツを提供した場合、離脱の原因にもなりかねません。それぞれのニーズに合致したコンテンツを用意し、適切な場所やタイミングで接点を作り、提供する必要があります。また、コンバージョンもそれぞれに応じて設定することが肝要です。

「自社商品のジャンルに興味関心はあるが、自社商品の購入や利用は考えていない」ユーザーを潜在層といいます。潜在層に向けたコンバージョンは、ハードルの低いメルマガ登録や資料請求などにして入力フォームは入力項目をできるだけ少なくする。最初の接点を作った潜在層に対して、適切なタイミングで興味関心を掘り起こすコンテンツを提供する。さらに接点を保ち続け、一定程度の時間をかけて商品購入など最終的なコンバージョンへと導く。これは一例ではありますが、ユーザー目線で接点を作り顧客へと育成する施策は、Webマーケティングにおいて極めて重要です。

ユーザーのニーズに応じて適切なコンテンツを適切なタイミングで提供し続けるのは簡単ではありませんが、近年ではこのようなマーケティング施策を自動化するMA(Marketing Automation:マーケティングオートメーション)ツールが注目を集めています。特にWebマーケティング戦略の立案、実行に課題を抱えているBtoB企業であれば、課題解決につながる可能性が高まります。一度MAツールの導入を検討してみてもよいでしょう。

まとめ

コンバージョンについての理解は、Webマーケティングを実施する上で欠かせません。しかしながら用語の理解に留まらず、自社の課題に合わせてコンバージョンを設定しなければ、有効活用することはできません。また、サイト全体で大まかな数値を把握するだけでなく、マイクロコンバージョンでステップごとの検証をおこなう、ユーザーのニーズに合致したコンバージョンを複数設定して育成に活かすなどの施策も検討すべきでしょう。より効果的、効率的なWebマーケティングには、MAツール導入も一手です。

コンバージョンの理解を深め、自社がターゲットとするユーザーと適切な接点を作りコンバージョンへとつなげましょう。