サイト内の現在位置

コラム

裁量労働制とは?

職種や残業代についてわかりやすく解説

UPDATE : 2022.11.04

働き方改革が推進されている昨今において、注目されている裁量労働制。裁量労働制とは、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度です。労働者が自らの裁量で働く時間を決められるため、上手に運用できれば生産性向上につながります。しかしながら、すべての職種に適用できないなどの注意点があります。

本記事では、裁量労働制の対象となる職種や残業代などの仕組み、さらに導入方法や課題解決の手段などをわかりやすく解説します。

INDEX

- 裁量労働制とは?

- 裁量労働制の目的

- 裁量労働制が対象となる業務と職種

- 専門業務型裁量労働制

- 企画業務型裁量労働制

- 裁量労働制とほかの制度との違い

- 変形労働時間制との違い

- フレックスタイム制との違い

- 事業場外みなし労働時間制との違い

- 高度プロフェッショナル制度との違い

- 裁量労働制のメリット・デメリット

- 企業側のメリット・デメリット

- 従業員側のメリット・デメリット

- 労働時間と残業代などの仕組み

- みなし労働時間と時間外手当

- 36協定

- 裁量労働制の導入方法

- 専門業務型裁量労働制の導入方法

- 企画業務型裁量労働制の導入方法

- 裁量労働制の問題・課題

- 厚生労働省の不適切データ問題とは

- 労働時間の課題はITで解決

- まとめ

裁量労働制とは?

裁量労働制とは、実際の労働時間でなく、あらかじめ企業と労働者で規定した時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払う制度を示します。勤務時間の制限がなくなり、労働者の裁量で勤務時間を管理できます。たとえば、労働したとみなす時間(みなし労働時間)を8時間と定めた場合、実際の労働時間が1時間であっても10時間であっても、同じ8時間分の賃金が発生します。ただし原則として、労働基準法で定められた上限を超えることはできません。

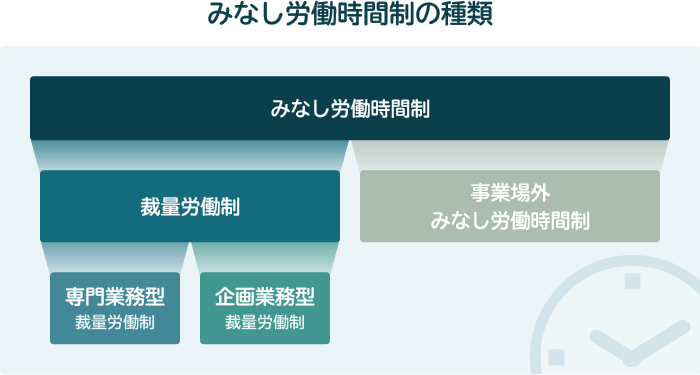

裁量労働制は、労働基準法が定める「みなし労働時間制」のひとつです。みなし労働時間制には、裁量労働制のほかに「事業場外みなし労働時間制」があります。また、裁量労働制は「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれます。

裁量労働制は1988年から導入されている制度ですが、働き方改革が推進されている近年、多様な働き方を実現する手段のひとつとして注目されています。

裁量労働制の目的

裁量労働制の主要な目的は、時間に固定されない働き方によって生産性を高めることです。労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間、週40時間」と規定されており、勤務の始業時刻および終業時刻が定まっている場合が多いでしょう。しかし、研究・開発や設計など専門性の高い職種における業務では、決められた勤務時間の枠組みではかえって効率が悪くなるケースがあります。そのような職種では、始業・終業時刻も含め労働時間の管理を労働者自身に任せ、自由度の高い労働環境を整える方が効率的であり、生産性も高まると考えられます。

裁量労働制が対象となる業務と職種

前段で述べたように、裁量労働制はすべての業務・職種に適用できる制度ではありません。厚生労働省は、裁量労働制が適用できる業務は「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」としており、「専門業務型」と「企画業務型」の2つがあります。

| 専門業務型 裁量労働制 |

企画業務型 裁量労働制 |

|

|---|---|---|

| 対象となる 業務 |

業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務 (19業務に限る) |

企画、立案、調査、分析を行う業務で、業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務 |

| 職種例 | システムエンジニア、プログラマー、新聞記者、編集者、デザイナー、コピーライター、研究開発者、建築士、税理士など | 経営企画、営業企画、人事・労務、 財務、広報など (そのうち企画・立案・調査・分析を行う業務) |

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制の対象となるのは、「業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として、厚生労働省令及び大臣告示で定められた専門的な業務に従事する労働者」です。具体的には、法令により定められた次の19業務となります。

- 新商品や新技術などの研究業務

- 情報処理システムの分析又は設計の業務

- 新聞、出版、放送などにおける取材、編集などの業務

- 服飾、広告などのデザイン考察の業務

- 放送番組や映画などの制作におけるプロデューサー又はディレクターの業務

- 広告、宣伝等における文章案(キャッチコピーなど)考案の業務

- 情報処理システムなどのシステムコンサルタントの業務

- インテリアコーディネーターの業務

- ゲーム用ソフトウェア創作の業務

- 証券アナリストの業務

- 金融商品の開発の業務

- 大学における教授研究の業務

- 公認会計士の業務

- 弁護士の業務

- 建築士の業務

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制の対象となるのは、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者」です。具体的には、以下に挙げる4要件のすべてを満たす業務となります。

- 事業の運営に関する業務であること

- 企画、立案、調査、分析の業務であること

- 業務遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務であること

- いつ、どのように行うか等について広範な裁量が労働者に認められている業務であること

なお、1については、個別の営業活動など対象とならない業務もありますので注意が必要です。また、企画業務型裁量労働制の導入には、労使委員会の決議が必要です。

裁量労働制とほかの制度との違い

多様な働き方を実現する制度は、裁量労働制以外にもいくつかあります。ほかの制度について、裁量労働制との違いを踏まえ紹介します。

変形労働時間制との違い

変形労働時間制とは、1週間、1ヶ月間、1年間など一定期間の平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の期間においては法定労働時間を超えて働くことができる制度です。たとえば、経理部門では月次業務のある月末、月初の繁忙期は残業が必要な日もあります。その場合、比較的余裕がある月半ばの労働時間を減らし、月平均での労働時間を法定労働時間内に収めます。

裁量労働制との違いは、職種や業務に制限がない点や法定労働時間を超えた分は時間外手当を支払う必要がある点などです。

フレックスタイム制との違い

フレックスタイム制とは、「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度」です。始業時刻と終業時刻を労働者が決められる点において裁量労働制と混同されがちですが、異なります。

違いとしては、フレックスタイム制は労働すべき時間を定める期間(清算期間)や清算期間における所定労働時間(総労働時間)を定める点、コアタイムが設定できる点です。なお、コアタイムの設定は任意となっており、設定しなくても可能となっています。

事業場外みなし労働時間制との違い

事業場外みなし労働時間制とは、会社外での業務において労働時間の把握が難しい場合、所定労働時間を労働したとみなす制度です。対象となる業務は会社の外で業務に従事しており、かつ使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算出が困難な業務です。しかし会社外での業務であっても、時間管理ができる場合は適用されません。

事業場外みなし労働時間制は会社の外で行う業務のみが対象である、という点が裁量労働制との違いです。たとえば外回りや出張が多い営業職などが対象です。一方、裁量労働制は社内で行う業務であっても適用されます。なお、昨今ではIT技術の発達もあり、会社の外であっても時間管理が可能とされるケースが増えてきているため、現状の労働環境にはそぐわない制度となりつつあります。

高度プロフェッショナル制度との違い

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を有し一定水準以上の年収要件(1,075万円以上)を満たす労働者について、労働基準法に定められた労働時間などの規定を適用しない制度のことです。具体的な職種は、ファンドマネージャーやトレーダー、ディーラー、証券アナリスト、コンサルタント、研究開発業務の従事者などが対象となります。

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制は、報酬を労働時間ではなく労働の質や成果で評価する点が共通します。違う点としては、高度プロフェッショナル制度は対象の職種が限定されている、年収要件がある、労働基準法が適用されない、などがあります。

裁量労働制のメリット・デメリット

裁量労働制には、企業側と労働者側それぞれにメリットとデメリットがあります。

企業側のメリット・デメリット

裁量労働制の導入によって企業が得られるおもなメリットおよびデメリットは、次の点が挙げられます。

【メリット】

・労務管理の負担が軽減される

・社員満足度が高まり多様な人材の確保に有効

【デメリット】

・制度導入手続きの負担が大きい

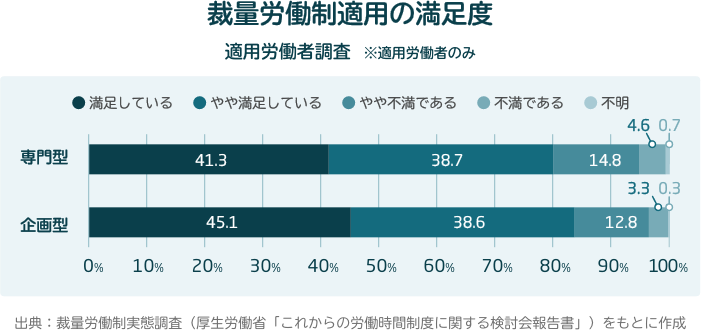

裁量労働制は、深夜労働・休日出勤を除き時間外手当が発生しないため、労務管理の負担軽減や人件費の予測が容易になります。また、働き方の自由度が高まることで、社員満足度が向上します。2021年6月に報告された厚生労働省の調査においても、裁量労働制に対する社員の満足度は高い値を示しています。加えて、自由度の高い働き方が可能であるため、これまでとは異なる層からの人材を確保できるでしょう。

一方、デメリットとしては導入手続きの負担が大きい点。特に企画型裁量労働制は、労使委員会の設置や労使委員会での決議など複雑な手続きを踏む必要があります。

従業員側のメリット・デメリット

従業員にとってのおもなメリットおよびデメリットは、次の点が挙げられます。

【メリット】

・自分のペースで働くことができる

・労働時間を短縮できる

【デメリット】

・自己管理ができないと不向き

メリットして大きいのは、業務を進めるうえで時間配分や進め方を自身でコントロールできる点です。自分の生活スタイルに合わせ自由度の高い働き方ができます。また、自分のペースで働けるため、仕事を早く終わらせれば早めに退勤することも可能。労働時間を短縮できます。

一方デメリットとしては、制限がないゆえに、長時間労働につながるリスクが生じる点です。時間外労働をしても残業代が発生しないため、メリハリを持った業務遂行が必要。自己管理が十分にできない労働者には不向きな制度といえます。

労働時間と残業代などの仕組み

裁量労働制は原則として残業代が発生しません。しかしながら、残業手当や休日手当、深夜手当が発生するケースがあります。

みなし労働時間と時間外手当

裁量労働制の労働時間は、実際に働いた時間ではなく契約で定めた「みなし労働時間」となります。たとえば、みなし労働時間を1日8時間と定めた場合、実際の労働時間が4時間であっても8時間労働したとされ、その分の賃金が支払われます。一方、10時間働いた場合でも残業手当は発生しません。

ただし、以下のような場合には残業手当が発生します。

・みなし労働時間が法定労働時間を超える場合

たとえば、契約でみなし労働時間を9時間と定めた場合、法定労働時間を超えた1時間分の残業手当が発生します。法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間のことで、1日8時間1週間40時間が上限となります。

・深夜に労働をした場合

22時~翌5時までの時間に労働を行った場合、裁量労働制であっても深夜手当が発生します。

・休日に労働した場合

裁量労働制であっても休日を定める必要があります。法定休日(1週1日又は4週4日以上)に労働した場合には、休日出勤手当が発生します。

36協定

法定労働時間を超えるみなし労働時間を定める場合、深夜労働、休日労働を行う場合には、あらかじめ労働者の代表と36協定を締結して労働基準監督署へ届け出をする必要があります。36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。裁量労働制においても、36協定の上限時間は適用されます。

裁量労働制の導入方法

裁量労働制の導入方法について解説します。専門業務型と企画業務型とでは、それぞれ手続きが異なります。

専門業務型裁量労働制の導入方法

専門業務型裁量労働制を導入するには、次のような手続きが必要となります。

- 労使協定で7つの事項を定める

- 所在地を管轄する労働基準監督署に届け出をする

- 労使協定を従業員に周知させる

【労使協定で定める事項】

- ①制度の対象とする業務

- ②対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと

- ③労働時間としてみなす時間

- ④対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容

- ⑤対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容

- ⑥協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)

- ⑦④および⑤に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

企画業務型裁量労働制の導入方法

企画業務型裁量労働制を導入するには、次のような手順で手続きを進める必要があります。

【導入の流れ】

- ①対象業務が存在する事業場なのか確認する

- ②労使委員会を組織する

- ③労使委員会で決議する

- ④労働基準監督署に届け出する

- ⑤対象となる労働者の同意を得る

- ⑥企画業務型裁量労働制を実施する

なお、制度の導入後は決議された日から起算して6ヶ月以内ごとに1回労働基準監督署へ定期報告する必要があります。また、厚生労働省によると決議の有効期間は3年以内が望ましいとされ、決議の有効期間満了後、継続する場合は③〜⑥の手順を行います。

裁量労働制の問題・課題

前述したように、裁量労働制には会社側と労働者側の双方に大きなメリットがあります。柔軟な働き方が可能で生産性の向上も期待できるため、導入を進める企業が増えていくでしょう。ほかの業務との複合化にも対応できるよう、対象業務の拡大を要望する声も上がっています。

その一方で、いくつかの問題点や課題も表面化しています。特に問題とされているのが、適切な運用がなされていないと長時間労働を助長し、健康被害が懸念される点です。また、対象ではない業務に適用されていたり、裁量性が不十分で実質的に固定労働時間制と変わらなかったり、導入手続きに不備があるなどの課題も指摘されています。

厚生労働省の不適切データ問題とは

平成30年(2018年)の働き方関連法案には裁量労働制に関する改正も盛り込まれる予定でしたが、厚生労働省の不適切なデータ問題の影響があり法案から除外されました。

2018年安倍首相(当時)が裁量労働制に関する国会答弁で「一般労働者より(裁量労働制の労働者の労働時間が)短いというデータもある」と発言しました。しかし、その答弁の論拠とされた厚生労働省の調査データに不備が発覚。同年施行の働き方改革関連法案から、裁量労働制の対象業務の適用拡大が除外されることとなりました。

この問題を受け、厚生労働省は統計調査を適切に行うことを目的として「裁量労働制実態調査に関する専門家検討会」を設置。2021年7月に実態調査の結果が公表されました。以降も、「これからの労働時間制度に関する検討会」が開催され、企業側および従業員側からのヒアリングなどを行いながら、裁量労働制についての検討が続けられています。

労働時間の課題はITで解決

裁量労働制において、大きな課題のひとつである「労働時間」の管理。自社に裁量労働制を導入し正しく運用するためには、労働時間を把握する仕組みづくりが不可欠です。長時間労働に至っていないか、深夜労働や休日労働などの労働時間を適正に把握する手段として、ITツールを活用するとよいでしょう。

たとえば、NECソリューションイノベータが提供するクラウド型勤怠管理システム「 勤革時(きんかくじ)」は、日々の勤務時間の把握が容易にできます。また、休日労働や深夜労働時間の設定や確認も可能です。クラウド型なので、テレワークなど会社外での業務にも対応できます。

また、同社が提供する「 NEC働き方見える化サービスPlus」は時間・コミュニケーション・働き方を見える化し、労働時間の適正化およびチーム連携の質やスピードを高めます。働き方が可視化されるため、困難に直面している従業員をいち早く発見し、チームでサポートしやすい環境を素早く構築できます。

ITツールを上手に活用して自社環境を整える取り組みは、裁量労働制をはじめ社会変化に適応した多様な働き方を実現するベースとなるでしょう。

まとめ

少子高齢化による労働人口の減少が確実視される社会環境下において、多様な働き方を可能として幅広い層から人材を獲得する仕組みは、企業が生き残る上で不可欠です。その仕組みの1つとして、裁量労働制は有効と考えられます。今後、さらなる法改正が進み、裁量労働制の導入や運用についても、手続きの変更や適用業務の追加などが発生する可能性が十分にあります。それらに対処するためにも、裁量労働制に対する理解を深め、ITツールの活用も含めた社内の環境構築を検討するとよいでしょう。