サイト内の現在位置

コラム

Society 5.0とは?

読み方や意味、事例をわかりやすく解説

UPDATE : 2022.11.25

日本が目指す未来社会の姿と言われる、Society 5.0。IoTやAI、ビッグデータ解析などの先進テクノロジーを活用し、これまでの社会の課題を解決するとしています。Society 5.0で我々の生活はどのように変化するのでしょうか。本記事では、政府が提唱するSociety 5.0の意味や各分野における事例、SDGsとの関連性や企業が変わるためのアクションプランなどについてわかりやすく解説します。

INDEX

- Society 5.0とは?政府が提唱する日本が目指すべき未来社会の姿

- Society 4.0の課題

- Society 5.0で実現する社会の姿とは

- 社会的課題と経済発展の解決を両立

- Society 5.0実現を支える技術

- IoT

- ビッグデータ

- AI

- 5G

- ロボット

- Society 5.0で変わる社会

各分野の事例- ものづくり

- 交通

- 農業

- 医療・ヘルスケア

- 食品

- 防災

- エネルギー

- Society 5.0とSDGsとの関連性

- 経団連が提示するSociety 5.0

- 企業が変わるためのアクションプラン

- まとめ

Society 5.0とは?

政府が提唱する日本が目指すべき未来社会の姿

Society 5.0とは、日本が目指すべき未来社会の姿として、2016年に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において内閣府が提唱した概念です(読み方はソサエティ ゴーテンゼロ)。「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」を意図しています。

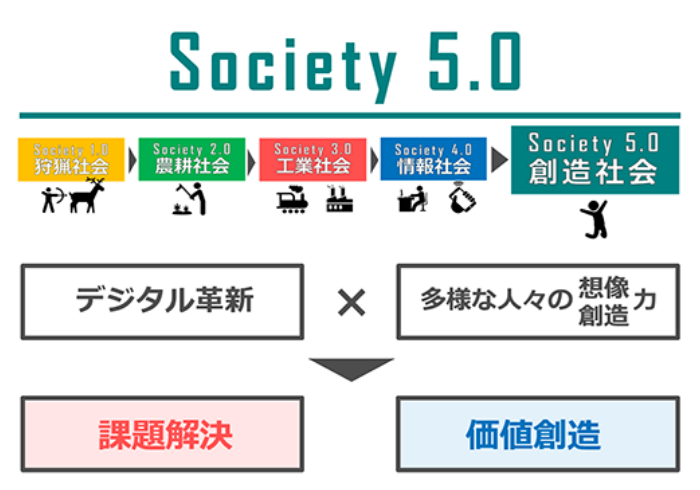

人類の社会は狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)と進化・発展し、これに続く新たな社会の姿と位置付けられているのが、Society 5.0。現在の情報社会(Society 4.0)が抱える課題や困難を克服し、「人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送る人間中心の社会」を目指しています。

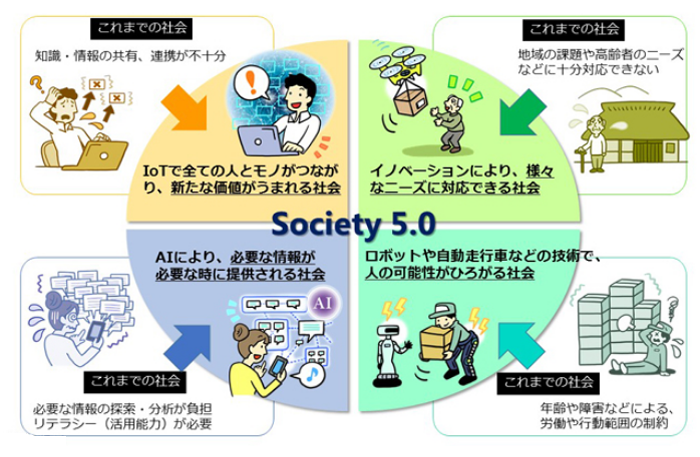

Society 4.0の課題

これまでの情報社会(Society 4.0)では、次のような課題や困難があると言われています。

- 知識や情報の共有・連携が不十分

- 情報の探索や分析作業の負担

- 地域の過疎や少子高齢化の問題

- 年齢や障害などによる制約

情報は多くあるものの乱雑にあふれており、組織内での情報共有がうまくいっていなかったり、分野の枠を超えた知識の利活用が十分にできていなかったり、といった問題がありました。Society 4.0では、膨大な情報から必要な情報の探索やデータ分析作業の難易度が高いなど、負担が大きいと言えるでしょう。また、少子高齢化による人手不足や地域の過疎問題も年々深刻になってきています。年齢や障害などによって仕事が限定されたり、交通機関が充実しておらず外出がままならなかったりなど、労働や行動範囲などに制約を受ける人がいる点も課題に挙げられます。

Society 5.0で実現する社会の姿とは

Society 5.0では、さまざまな先進テクノロジーを駆使し、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させることにより、前段のような課題を解決できるとされています。

- IoTで人とモノとがつながり新たな価値が生まれる

- AIで必要な情報が必要な時に提供される

- イノベーションにより様々なニーズに対応できる

- ロボットや自動走行車などで制約が解消され可能性が広がる

これまでの社会課題が解決されていくことで、世代を超えてより一層互いを尊重し、一人一人が快適で活躍できる社会が実現するのです。

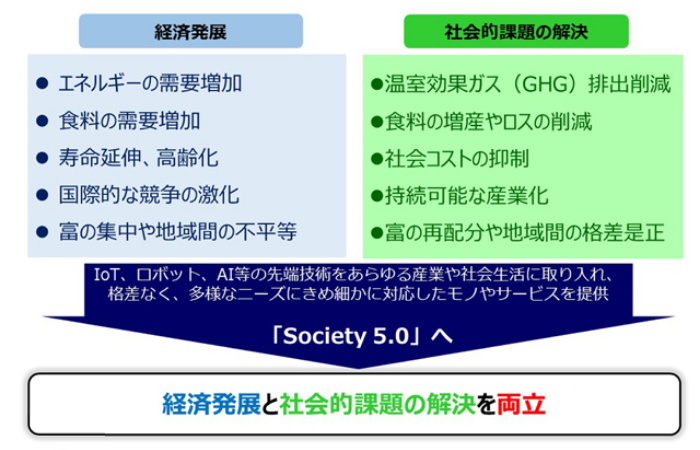

社会的課題と経済発展の解決を両立

上記のような社会的課題のほか、世界的な経済、環境の著しい変化も大きな課題です。エネルギーや食料の需要増加、国際競争の激化、温室効果ガス排出量の増加、加速する富の集中や地域間の不平等などへの対策が求められます。しかしながら、現在の社会システムでは経済発展と社会的課題の解決を両立させることは容易ではありません。Society 5.0では、IoTやAI、ロボット、ビッグデータなどの先進テクノロジーを産業や社会生活に取り入れることで、社会的課題と経済発展の両立を可能にすると期待されています。

Society 5.0実現を支える技術

Society 5.0で重要視される代表的な先進テクノロジーについて解説します。

IoT

IoTとは、Internet of Thingsの略称で「モノのインターネット」と訳されます。センサーや機器、住宅、車、家電製品などのモノがインターネットに接続され、モノ同士が相互に情報交換できる仕組みを指します。すでに産業のあらゆるシーンで活用が進んでいます。

IoTの代表的な機能のひとつは、スマートフォンなどのデバイスから行うモノの遠隔操作。身近な例だと、スマートロック(スマートフォンで開錠・施錠可能な鍵)が挙げられます。また、センサーにより離れた場所からモノの状態を把握する、動きを感知することも可能とします。こうした技術により、膨大なデータの収集・分析・モニタリング・活用なども人の手を介さずにできるようになるでしょう。遠隔操作により省人化も可能となるため、Society 5.0ではIoTが人材不足の解決策になると期待されています。

ビッグデータ

ビッグデータとは、人間では全体把握が極めて難しい膨大なデータ群を指します。Volume(量)、Variety(多様性)、Velocity(速度あるいは頻度)の「3つのV」を高いレベルで備えていることが特徴です。昨今では、企業でもビッグデータ活用による成功事例が多くみられるようになりました。

総務省はビッグデータを、国や地方公共団体が提供する「オープンデータ」、産業用機械の機器間通信時のデータである「産業データ」、個人情報を含む「パーソナルデータ」の3つに分類。3つのビッグデータ構成要素を連携し、データを効果的に活用することを重要視しています。Society 5.0では、ビッグデータの連携により社会に新たなソリューションやイノベーションが生まれるとの期待が高まっています。

AI

AIとはArtificial Intelligenceの略称で、日本語に訳すと「人工的な知能」です。一般的には人間の知能をテクノロジーで人工的に再現したものと理解されていますが、定義は定まっていません。

AIは情報処理、計算、記憶などが得意で、画像・音声認識、データの記憶、リサーチ、分析など、すでにさまざまなシーンでの活用が進んでおり、目にする機会も多くなってきたのではないでしょうか。Society 5.0 でのAIは、IoTが収集した膨大なビッグデータを分析し、最適な解を導き出し、さまざまな社会課題の解決に役立てる役割を期待されています。

5G

5Gとは「第5世代移動通信システム」を指し、高速大容量、高信頼・低遅延通信、多数同時接続といった特徴があります。IoTなど多くのデバイスからの膨大な情報を、離れた場所からでもリアルタイムに通信できるテクノロジーです。人口減少が進む地方の山間地域などの幅広い課題にも活用できるなど、Society 5.0で欠かせないインフラ技術として発展を期待されています。

ロボット

Society 5.0では、今以上にロボットと共存すると考えられています。AIで得られたフィードバックを現実空間で運用するのがロボットの役割。工場でものづくりを担う産業用ロボットや、医療・介護の現場で活躍するロボット、農作業をおこなうロボットなど、現在でもさまざまな分野で活用が進んでいる技術です。これまではロボットの操作に人が介していましたが、Society 5.0ではロボットが自ら考え自動で動くようになるため、人材不足の解決策としても期待されています。

Society 5.0で変わる社会

各分野の事例

Society 5.0で我々の生きる社会はどのように変わっていくのでしょうか。内閣府は各分野における新たな価値として、次のような事例を示しています。

ものづくり

ものづくりの現場においては、先進テクノロジーを活用した新たな価値づくりが期待されています。その一例が、AIによるビッグデータの解析です。消費者の需要やサプライヤーの在庫情報、配送情報をAIが解析することで、サプライヤー連携の強化やフレキシブルな生産計画・在庫管理を可能にします。また、工場ではロボット活用により、熟練技術の継承や生産性向上、省人化、多品種少量生産などが期待できます。さらに物流では、異業種協調配送やトラックの隊列走行などにより効率化を実現。人手不足の解消、温室効果ガス排出量削減なども可能になります。

交通

交通や人々の自由な移動を示すモビリティ分野においても、現状の課題を解決できるとしています。たとえば観光などに自動車で移動する際、各自動車から収集されたビッグデータ(センサー情報、天気、交通などのリアルタイム情報、過去の履歴情報)をAIが解析し、目的に合致したルートの提示や、天気や道路の混雑状況に応じた最適な計画が提案されます。ほかにも、カーシェアや公共交通を組み合わせたスムーズな移動、自動走行により安全で快適な移動、高齢者や障がい者においては自律型車いすでの移動も可能になるとしています。交通機関からのCO2排出量削減や、地方活性化などにもつながるでしょう。

農業

農業分野ではかねてより担い手の高齢化や人手不足に加え、経験が物を言う天候への対応などが課題でした。こうした課題に対してSociety 5.0では、ロボットトラクターによる農作業の自動化や省力化、ドローンによる生育情報の収集、天候予測に合わせた作業計画などが可能となります。気象情報や農作物の情報、食のトレンドや消費者ニーズといったビッグデータをAIで解析し、超省力で高生産のスマート農業が実現すると期待されています。

医療・ヘルスケア

高齢化が進む日本では、医療・ヘルスケア、介護分野にも多くの課題があります。Society 5.0では個人の健康寿命延伸や生活の質の向上、社会全体の医療費・介護費などの社会的コスト削減、医療・介護従事者の負担軽減などの解決が期待されています。たとえば、個人のリアルタイムの生理計測データや医療情報、環境情報などのビッグデータをAIで解析。リアルタイムでの自動健康診断が可能となり、病気の早期発見や健康促進につなげます。また、医療データの共有を図りどこでも最適な治療を受けられるようになったり、ロボットが独居の高齢者の話し相手や生活をサポートしたり、といったことも想定されています。医療・介護現場ではロボットの支援により従事者の負担が軽減され、人材不足や社会的コストの削減などの課題が解決されるでしょう。

食品

近年、食品分野においても食生活の多様化や食品ロスなど、解決すべき課題があります。Society 5.0ではアレルギー情報や食品情報、各家庭の冷蔵庫内の情報、店舗や市場の情報などのビッグデータをAIで解析。これにより、冷蔵庫の食材管理の自動化、アレルギー情報や個人の嗜好に合わせた食品の提案、顧客ニーズに合わせた生産・発注が可能となり、食品ロスの削減や産業の競争力強化につながるとしています。

防災

地震、台風、豪雨、火山など自然災害の多い日本において、災害への備えは欠かせません。Society 5.0では人工衛星、気象レーダー、ドローン、建物センサーから収集するビッグデータをAIで解析。各個人へ安全な避難情報の提供、アシストスーツや救助ロボットなどによる迅速な救助、ドローンなどによる避難所への物資の最適配送などが可能となります。加えて、被害の軽減や早期復興を図る防災・減災の高度化も期待されています。

エネルギー

エネルギー問題も日本にとって大きな課題のひとつ。エネルギー不足や安定供給、地球温暖化問題、被災時の対応など課題は山積みです。Society 5.0では気象情報、発電所の稼働状況、EVの充放電、家庭での使用状況などのビッグデータをAIで解析。的確な需要予測や気象予測をふまえたエネルギーの安定供給、水素製造や電気自動車を活用したエネルギーの地産地消、地域間での融通、供給予測に基づいた最適提案による各家庭での省エネなどが可能となります。社会全体では温室効果ガス排出量削減による環境負荷の軽減が図れるとされています。

Society 5.0とSDGsとの関連性

日本政府が国家戦略として取り組む「SDGs」は、Society 5.0と深い関係があります。SDGsとはSustainable Development Goalsの略称で、日本語では「持続可能な開発目標」。2030年までに、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指す国際社会の共通目標です。貧困・飢餓、教育、環境、健康・福祉、ジェンダー平等など、世界共通の社会課題の解決を目指しています。

日本政府がSDGsを実践する上で戦略としているのがSociety 5.0です。SDGs推進本部が公表している「SDGsアクションプラン2020」では、「SDGsと連動するSociety 5.0の推進」が3本柱の一つに掲げられています。また、「SDGsアクションプラン2021」では「Society 5.0の実現を目指してきた従来の取り組みを更に進める」とされており、SDGsの目標達成のために、Society 5.0の実現が関係していることが分かります。2021年に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」においても、「我が国の目指す未来社会の実現は、SDGsとも軌を⼀にするものである」としており、SDGsとSociety 5.0との関連性の深さが伺えます。

経団連が提示するSociety 5.0

一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)もまた、Society 5.0推進に向けて提言をおこなっています。

経団連は、「第5期科学技術基本計画」策定時から総合科学技術・イノベーション会議に参画し、議論や提言活動を進めてきました。2018年には未来社会協創会議を立ち上げ、提言「Society 5.0 -ともに創造する未来-」を発表。提言ではSociety 5.0を「創造社会」と呼び、「デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会」と定義しています。

加えて「Society 5.0 for SDGs」を掲げ、経済発展と社会的課題の解決の両立を目指し、SDGsの達成に貢献するとの意向を示しています。さらに「日本のアクションプラン」として、企業、人、行政・国土、データと技術の4分野から具体的なプランも提示しています。

企業が変わるためのアクションプラン

経団連は「企業が変わる」ためのアクションプランとして、以下の3つを挙げています。

- ①産業の高付加価値化

社会的課題などの多様なニーズに応え、価値を創造し、SDGsへの貢献につなげる。 - ②産業の新陳代謝・構造変革の促進

スタートアップ振興に軸足を移し、Society 5.0実現に不可欠なスタートアップ企業の成長を促進する取り組みを行う。大企業は「出島」のように本体から離れた別組織とするのが有効。 - ③組織の変革

AIを活用しやすい組織づくり、多様性を尊重する組織にする。

まとめ

Society 5.0はサイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、深刻な社会課題が改善され、人々がより幸福な生活を送れるようになると期待される未来の日本社会の姿。Society 5.0の実現には、IoTやAI、ビッグデータ、ロボットなどの先進テクノロジーを活用した各企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)がカギとも言えるでしょう。

NECソリューションイノベータでは、各産業分野において先進テクノロジーを用いた企業のDXをビジョン策定から実現までサポート。社会価値創造に向けた取り組みも行っています。Society 5.0に向けて変革を促進したい企業は、ぜひご相談ください。