サイト内の現在位置

コラム

インセンティブとは?

意味や具体例、制度の導入方法を解説

UPDATE : 2023.01.06

インセンティブとは、対象の行動を促す「刺激」や「動機」を意味する言葉です。ビジネスシーンにおけるインセンティブでは、社員の意欲的な行動を引き出すための金銭報酬などが知られています。インセンティブ制度は、社員のモチベーション向上、ひいては企業価値向上に影響する重要な取り組みとして認識されています。

そこで本記事では、インセンティブの意味や種類、企業事例、制度導入時のポイントなどをわかりやすく解説します。

INDEX

- インセンティブとは

- インセンティブが普及した背景

- インセンティブと似ている用語

- インセンティブとモチベーションの違い

- インセンティブとボーナス・賞与の違い

- インセンティブ制度と歩合制の違い

- インセンティブ制度のメリット

- 社員のモチベーション向上

- 会社が理想とする成果や行動の明確化

- 変動費化による経営リスクの軽減

- インセンティブ制度のデメリット

- チームワークを乱す恐れがある

- 目先の数字ばかりを追いかけてしまうケースがある

- 社員の収入が安定しなくなる

- インセンティブの種類と具体例

- 金銭的インセンティブの種類と計算例

- インセンティブ制度が向いている職種

- インセンティブ制度の多様な展開

- インセンティブ制度の企業事例

- 【企業事例①】 ディップ株式会社

- 【企業事例②】 株式会社メルカリ

- インセンティブ制度の導入方法と導入時のポイント

- 【STEP①】インセンティブ制度導入の目的を明確にする

- 【STEP②】社員のニーズを把握しインセンティブ制度の内容を検討する

- 【STEP③】インセンティブ制度のアナウンスと経過観察

- マーケティング戦略としてのインセンティブ

- まとめ

インセンティブとは

インセンティブ(Incentive)とは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する言葉です。ビジネスシーンでは、社員を対象にした成果型の報奨金制度を示している場合が多く、「インセンティブ=報奨金」として扱っている企業も見られます。しかし、社員の行動変容を促す刺激は金銭以外にも存在します。例えば、表彰制度や報奨旅行、金券、株(ストックオプションなど)、研修などをインセンティブとして設けているケースがあります。

なお、インセンティブは行動変容を促す対象を“社員”に限定しているわけではありません。消費者を対象に、試供品や懸賞品を提供して購買を促す「消費者インセンティブ」という言葉もあります。本記事の後半では、消費者インセンティブなどマーケティング戦略におけるインセンティブについても解説します。

●インセンティブが普及した背景

社員を対象とする報奨制度としてのインセンティブは、1990年代のバブル崩壊以降で本格的に普及しました。当時、国内企業の多くが厳しい経営状況に直面し、コスト削減を目的に終身雇用と年功序列制度の見直しを検討しました。そこで代わりに台頭した考え方が、成果主義とインセンティブによる人件費の適正化です。

さらに現在では、人材の流動性が高まっています。雇用形態や在籍年数ではなく成果を正当に評価できる仕組みは、優秀で意欲の高い人材を定着させるためにも重要視されています。加えて、価値観や働き方の多様化も進みました。「インセンティブ=金銭」という考え方に縛られず、社員の多様な価値観を踏まえたインセンティブ制度の設計が求められています。

なお、昨今では自社株式によるインセンティブが注目を集めています。経済産業省も『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』(2021年6月改訂)にて、株式報酬や中長期の業績連動型報酬の意義を解説。自社株式による報酬は、株主目線での経営活動や中長期的な企業価値創造につながる施策を促せるため、インセンティブとしての導入拡大が期待されています。

インセンティブと似ている用語

ここでは、社員に向けたインセンティブと間違えやすいビジネス用語について解説します。

●インセンティブとモチベーションの違い

モチベーション(Motivation)は、インセンティブと同じく日本語で「動機」と訳される言葉です。しかし、ビジネス用語としては明確に使い分けられています。行動を促すための外部からの刺激や働きかけを意味するインセンティブに対して、モチベーションは内発的または外発的に形成される意欲自体を示します。

外からの刺激であるインセンティブは、外発的なモチベーションの向上につながります。しかし、どの刺激が有効となるかはケースバイケースです。内発的なモチベーションが高い状態の社員に金銭などのインセンティブが与えられ、かえってモチベーションが低下してしまうというアンダーマイニング効果も知られています。社員が多様化すれば、モチベーション向上に与える要因も多様になるため、インセンティブの種類を使い分けるなどの調整が必要です。

●インセンティブとボーナス・賞与の違い

ボーナス・賞与は、基本給に追加して支払われる金銭報酬であることからインセンティブと混同されやすい言葉です。しかしながら、インセンティブは「報酬が金銭とは限らない」「支給されるには“個人”もしくは“所属組織”が達成条件を満たす必要がある」点で、ボーナスや賞与と異なります。

賞与については、労働基準法で『定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの』と定められています。なお、賞与の支払いは、法律で義務付けられているわけではありません。賞与を支給する場合は、就業規則や労働契約で定める必要があります。もし、就業規則や労働契約で支給について明記されている場合は、記載通りの支払いが義務となります。

●インセンティブ制度と歩合制の違い

歩合制は、個人の成果に伴って報酬が支給されるという点でインセンティブ制度と似ていますが、報酬発生の条件設定が異なります。インセンティブ制度の場合は目標条件の達成ではじめて報酬が発生するのに対し、歩合制は実績ごとに一定の割合で報酬が発生します。

【インセンティブ制度の場合】

・300万円の売上を達成したら、基本給とは別に上乗せ分の3%が報酬として支給される など

【歩合制の場合】

・成約1件につき、基本給とは別に売上の1%が支給される など

歩合制は「固定給と組み合わせた給与体制」もしくは「業務委託契約による完全歩合制(フルコミッション)」という形での導入が可能です。完全歩合制は雇用契約ではないため、成果を上げられなければ報酬が発生しない点が特徴です。なお、雇用契約を結んでいる社員に対する「最低賃金が保障されない完全歩合制」の適用は、労働基準法違反となります。

インセンティブ制度のメリット

自社社員に向けたインセンティブ制度を導入すると、以下のようなメリットが期待できます。

- 社員のモチベーション向上

- 会社が理想とする成果や行動の明確化

- 変動費化による経営リスクの軽減

社員のモチベーション向上

インセンティブ制度を導入すると、成果に応じた報酬を得られる環境となるため、社員のモチベーション向上が期待できます。年功序列などで生じる不公平感の解消にもつながるでしょう。加えてインセンティブ制度は、ボーナスと比べて短いスパンでも設計可能。短期的なモチベーション効果獲得も狙えます。

会社が理想とする成果や行動の明確化

インセンティブ制度では、具体的な達成目標が設定されるため、社員が目指すべき成果と行動を可視化できます。採用活動の場面では、組織が求める人材の具体的な人物像(ロールモデル)を描きやすくなります。会社で評価される成果や行動と達成報酬が明確になっている点は、意欲が高い優秀な人材にも好印象を与えます。

変動費化による経営リスクの軽減

成果に応じて単発的に報酬を与えるインセンティブ制度は、変動費である点もメリットです。インセンティブは業績に連動する費用となるため、固定費に比べて経営圧迫のリスクを抑えられます。

インセンティブ制度のデメリット

メリットの多いインセンティブ制度ですが、デメリットや注意点もあります。ここでは、以下のリスクについて解説します。

- チームワークを乱す恐れがある

- 目先の数字ばかりを追いかけてしまうケースがある

- 社員の収入が安定しなくなる

チームワークを乱す恐れがある

インセンティブ制度を導入した結果、「個々の社員が成果を追求し、過度の競争意識が働いてチームワークが乱れてしまう」というケースがあります。制度の設計次第では、人材を育成する意識の低下や、ノウハウが共有されないという事態を引き起こす恐れがあるでしょう。インセンティブの獲得を目的とした個人プレーや人間関係の悪化を防ぐために、チームの成果に対するインセンティブの設定なども検討する必要があります。

目先の数字ばかりを追いかけてしまうケースがある

目先の利益にとらわれてしまい、長期的な視野での取り組みを避けてしまう場合があります。短期的な成果にこだわった結果、仕事に対しての視野が狭まり、組織全体を最適化する視点を見失うケースもあるでしょう。評価対象である自身や所属チーム以外の観点が欠落すると、部門間の連携や協働に支障をきたす恐れがあります。

社員の収入が安定しなくなる

金銭のインセンティブが高い比率を占める給与体系では、社員の収入が不安定になってしまう場合もあります。ライフプランが立てにくい状態は、離職や転職の理由になり得るため、注意が必要です。特に安定志向の強い社員にとって、金銭のインセンティブに依存した給与体系は、ネガティブに映ってしまう恐れがあるでしょう。

インセンティブの種類と具体例

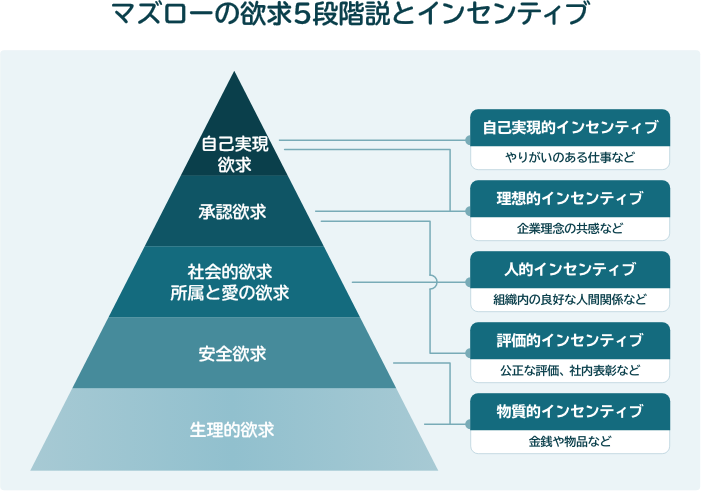

社員を対象にしたインセンティブは、金銭的報酬に限りません。物質的なものから精神的なものまで、さまざまな種類があります。インセンティブの分類としては、米国の心理学者アブラハム・マズロー氏の提唱した「マズローの欲求5段階説」に基づいた仕分けが知られています。

マズローの欲求5段階説とは、人の持つ欲求を低位なものから「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求・所属と愛の欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5階層に分類した理論です。ポイントは、低位の欲求が満たされると、高位の欲求を満たそうとする心理が働くとしている点です。

| 物質的 インセンティブ |

金銭や物品によるインセンティブ。「経済的な安定」など、人の物質的な欲求や動機を刺激する。 |

|---|---|

| 評価的 インセンティブ |

会社が社員の働きを評価するというインセンティブ。社内表彰や昇進・昇格のほか、上司や同僚から褒められること自体がインセンティブとして機能する。 |

| 人的 インセンティブ |

一緒に働く上司や同僚、取引先や顧客など、人にまつわるインセンティブ。居心地の良い人間関係や、尊敬する上司と働ける環境によりモチベーションを向上させる。 |

| 理念的 インセンティブ |

企業理念やビジョン、価値観への共感によるインセンティブ。ビジネスの社会的意義を感じられることで、会社へのエンゲージメントが高まる。マズローの欲求では「承認欲求」と「自己実現欲求」につながるインセンティブ。 |

| 自己実現的 インセンティブ |

社員個人の夢やビジョン達成につながる機会を与えるというインセンティブ。社員が求める仕事の機会提供や裁量権の委譲などにより、社員が「夢の達成に近づいている」と実感することで、モチベーションを高める。 |

なお、マズローの欲求5段階説をベースにした理論として、心理学者であるクレイトン・アルダファー氏のERG理論なども登場しています。ERG理論は、低次の欲求から「Existence:生物としての生存(存在)に関わる欲求」「Relatedness:他者との関係にまつわる欲求」「Growth:成長し続けたいという欲求」に分類した理論です。ERG理論では「低次の欲求が満たされていなくても、高次の欲求が発生する」点、「欲求には、可逆性がある(高次の欲求が満たされない場合に、低次の欲求を求めるケースなどもある)」点、「成長の欲求は満たされても、さらに求め続ける」点が強調されています。

●金銭的インセンティブの種類と計算例

物質的な欲求に関わる金銭的インセンティブは、一般的に以下の設定パターンが知られています。

①契約件数や達成売上に応じた算出

「契約1件あたり〇〇円」、「売上額の〇〇%」という計算方法のインセンティブです。ノルマの達成・未達成でインセンティブの規定額が変動するケースなど、詳細な支給条件は企業によりさまざまです。例えば、インセンティブ支給の規定売上額が300万円で、それを超えた場合のみ、規定額を超過した売上の10%がインセンティブとして支給されるケースなどもあります。このルールで400万円の売上を記録した場合、10万円(=(400万円-300万円)×10%)のインセンティブが基本給に追加されます。

②目標の達成率に応じた算出

「目標達成率○○%で△△円(売上額の□%)支給」などのように、達成率に応じて支給額を設定する方法です。1ヶ月や4半期などの期間で、「80%以上100%以下」や「101%以上120%以下」のような達成率のレンジごとにインセンティブが設定されます。

なお、歩合制では、ノルマを設けずに契約件数や達成売上などの実績に応じた報酬が支給されます。例えば「基本給20万円」「売上151万円~200万円で売上に対する歩合率10%」のルールの場合、180万円の売上成績で38万円(基本給20万円+歩合給18万円)の給与となります。

そのほか、外資系企業では年俸を基本給とインセンティブで構成して想定する「OTE(On Target Earnings)」が用いられています。OTEとは、目標達成率100%のインセンティブを含んだ年俸の理論値のこと。例えば、基本給が600万円で、目標達成率100%のインセンティブが400万円の場合、OTEは1,000万円と想定されます。目標達成率に応じてインセンティブの支給額が上下するため、成果次第で実際の支給額がOTEで示された年俸から変動する制度です。

インセンティブ制度が向いている職種

インセンティブ制度は、制度の設計次第であらゆる職種への適用が可能です。しかしながら、個人やチームの成果に応じて報酬が発生する仕組みであるため、成果を数値で判断できる職種で導入しやすいとされています。その代表例が、営業職です。不動産や自動車などの高額商材を扱う業界、保険や証券など無形商材を扱う業界など、幅広い業種の営業職でインセンティブ制度が採用されています。

そのほか、ドライバーやコールセンター、アパレルの販売職、ウェディングプランナーなども、個人の成果を可視化しやすいため、インセンティブ制度の導入が進んでいます。

インセンティブ制度の多様な展開

営業職などを中心に導入が進んでいるインセンティブ制度ですが、組織における公平性の観点から、バックオフィス部門や企画職、技術職へのインセンティブ制度導入も重要視されています。現在では、多様な角度から社員の取り組みを評価するために、ユニークな仕組みを全社的に導入している企業も増えています。

ユニークなインセンティブ制度の代表例が、社内のポイント制度です。これは、社員のポジティブな行動に対して付与されるポイントを、商品やサービスに交換できるという仕組みです。数値に表れない「プロセス」を評価してポイント付与できるため、さまざまな軸で社員の取り組みを評価できます。業務の困りごとを助けてくれた同僚に、お礼としてポイントをプレゼントするという使い方も可能で、社内のコミュニケーション活性化にも貢献します。

そのほか、株式によるインセンティブ報酬も注目されています。代表的な株式報酬であるストックオプション(新株予約権)は、自社株式を予め定められた権利行使価格で購入できる権利です。ストックオプションから利益を得るためには、権利付与時点よりも株価が上昇する必要があるため、株価向上につながる行動を促す効果が期待できます。

インセンティブ制度の企業事例

ここでは、インセンティブ制度を効果的に活用している企業の事例を解説します。

【企業事例①】 ディップ株式会社

求人サイトの「バイトル」などで知られるディップ株式会社は、社員にとって魅力的なインセンティブ制度を設けている企業の1つです。同社のコンサルティング営業職では、個人目標と組織目標の達成度合いに応じたインセンティブ(報奨金)を設定。2020年度の実績では、全営業職の98%がインセンティブを獲得していると公表しています。

また、MVP賞・VP賞・敢闘賞・新人賞・永年勤続賞など、表彰制度も充実しています。月単位や四半期、通期単位で表彰があり、社員のモチベーション向上につながっています。そのほか、報奨旅行制度も整備しており、2018年には150名にハワイ旅行の権利が与えられました。

【企業事例②】 株式会社メルカリ

フリマアプリの「メルカリ」を運営する株式会社メルカリは、金銭のインセンティブ制度に加え、持株会制度やリストリクテッド・ストック・ユニット制度※などを整備しています。株式の価値向上に対して、当事者意識を持てるため、持続的な成長をもたらす取り組みの推進を促します。

そのほか、社員間で感謝の気持ちとともにインセンティブを送り合える「mertip(メルチップ)」という制度も導入しています。「Go Bold」「All for One」「Be a Pro」という企業バリューに則した行動について、互いに称賛できる仕組みを整備して、企業文化の定着を図っています。

※ リストリクテッド・ストック・ユニット:譲渡制限付株式ユニットのこと。まず株式を受け取るポイント(=ユニット)が社員に付与され、一定期間経過後にポイントの権利が確定し、ポイントに応じた株式や現金が付与される制度

インセンティブ制度の導入方法と導入時のポイント

ここでは、インセンティブ制度を導入する流れについて、以下のステップごとに解説します。

- 【STEP①】インセンティブ制度導入の目的を明確にする

- 【STEP②】社員のニーズを把握しインセンティブ制度の内容を精査する

- 【STEP③】インセンティブ制度のアナウンスと経過観察

【STEP①】インセンティブ制度導入の目的を明確にする

インセンティブ制度の導入は、制度導入の目的設定から始まります。組織の課題を洗い出し、「売上を120%向上させる」「離職率を10%改善する」「従業員満足度の向上」などの目的を定めます。ポイントは、インセンティブ制度の導入自体を目的にしないこと。インセンティブ制度の対象とする社員と、その社員に望む行動・目標を明確化できていないと、制度の評価や見直しができないため注意が必要です。

【STEP②】社員のニーズを把握しインセンティブ制度の内容を検討する

インセンティブ制度が機能しない原因として「社員の価値観に合っていない」「期待する職務行動を誘発するインセンティブシステムではない」というケースがあります。そのため、社員へヒアリングを行い価値観やニーズを把握したうえで制度を設計することは、インセンティブ施策の成否を左右する取り組みです。なおヒアリングには、社員がいま抱える不満を把握できるという副次的なメリットもあるでしょう。

現場のニーズを把握した後は、報酬内容や運用フロー、評価方法、評価基準などの細部を詰めていきます。制度運用時には社員の個別成果を管理しなければならないため、タレントマネジメントシステムなどのIT導入による運用の効率化も検討します。

【STEP③】インセンティブ制度のアナウンスと経過観察

社員へインセンティブ制度をアナウンスする際は、丁寧で正確な情報提供が大切です。目的や条件、評価基準などを明確にして、インセンティブ制度が正しく機能するようにフォローします。

運用開始後は、STEP①で設定した目的への影響を、継続的に追跡します。モチベーションやエンゲージメントなどの向上を目的とする場合は、定期的なサーベイの実施が必要です。経過観察の結果、成果が数字に表れていないと判断できた場合は、社員からのフィードバックなどを活かして、制度の見直しや修正を進めます。

マーケティング戦略としてのインセンティブ

ここでは、マーケティング領域で活用されている「消費者インセンティブ」と「トレードインセンティブ」について解説します。

消費者インセンティブとは 、試供品や特典、値引などで、消費者の購買意欲を刺激する取り組みです。電子マネーのポイントやデジタルコンテンツ(限定のLINEスタンプなど)を提供するデジタルインセンティブも含まれます。消費者インセンティブは「新規顧客の獲得」と「既存顧客の維持」の両面で効果が見込めるため、コモディティ化した市場で差別化する戦略として普及してきました。加えて昨今では、ブランディング戦略として、顧客とのエンゲージメントを強固にする役割も期待されています。

トレードインセンティブとは 、メーカーが小売・流通業者の販売活動を促す目的で実施するインセンティブ施策です。例えば、取引量や取引額に応じた割引やリベート(一部代金の払い戻し)が該当します。トレードインセンティブの事例としては、携帯電話の販売奨励金があります。販売奨励金は、販売実績に応じて携帯電話の事業会社から販売代理店に支払われるインセンティブで、日本の携帯電話市場を拡大させた販売施策として知られています。

まとめ

行動を促す刺激であるインセンティブは、社員や消費者を対象に、ビジネスで幅広く活用されています。特に昨今では、対象者の価値観多様化に伴い、金銭以外のインセンティブ導入も進みました。社員のモチベーション向上につながるインセンティブ施策ですが、施策を機能させるためには個別の業績を正確に把握しなければなりません。そのため、売上や担当者のデータなどを可視化して管理できるITシステムの導入も検討すると良いでしょう。