サイト内の現在位置

コラム

コンピテンシーとは?

意味や人事評価、面接での活用を解説

UPDATE : 2023.01.13

高い成果を出す人物に共通して見られる行動特性を意味する、コンピテンシー。近年、人事評価や採用面接の評価項目として、コンピテンシーを活用する企業が増えてきています。本記事ではコンピテンシーの意味や活用シーン、メリット、課題、導入のステップなどについてわかりやすく解説します。

INDEX

- コンピテンシーの意味とは?

- コンピテンシーの歴史

- コンピテンシーが注目される背景

- コンピテンシーと類語・関連語との違い

- スキルとの違い

- アビリティとの違い

- コア・コンピタンスとの違い

- ケイパビリティとの違い

- コンピテンシーが活用される場面

- 人事評価に活用

- 採用面接に活用

- 人材育成に活用

- コンピテンシーを活用するメリット

- コンピテンシー評価導入のステップ

- 1.ハイパフォーマーへのヒアリング

- 2.コンピテンシーモデルの作成

- 3.評価項目の作成

- 4.レベルの設定

- コンピテンシーの課題と成功させるポイント

- タレントマネジメントシステムの活用で

効果的な人事戦略を

- タレントマネジメントシステムの活用で

- まとめ

コンピテンシーの意味とは?

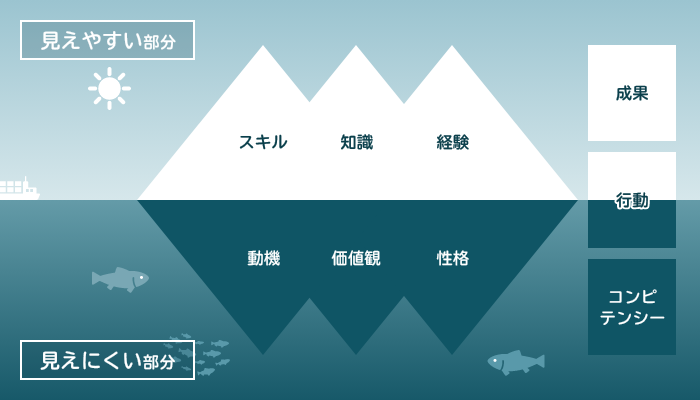

コンピテンシーとは、高いパフォーマンスを発揮する人物に共通して見られる「行動特性」を指します。Competencyという英語は「能力」「資格」「適性」などを意味しますが、ビジネスの場では、職務で優れた業績や成果を生み出す個人の行動特性を示します。コンピテンシーは具体的な行動そのものに着目するのではなく、行動の基となる価値観や思考・性格などの要素を重要視する点が特徴。知識や行動、スキルとは異なり可視化しにくいため、下記の図のように氷山に例えて説明されることも多くあります。

コンピテンシーの歴史

コンピテンシーの概念は元来、1950年代に心理学用語として使用されていました。1970年代、米国ハーバード大学心理学教授のマクレランド氏が行った調査を機に、人事用語として広く知られるようになります。マクレランド教授は米国国務省から依頼を受け、外交官の「採用試験の成績」と「配属後の在任中の業績」における相関関係を調査しました。調査の結果、採用試験の成績と業績の高さはそれほど相関がないと判明。また、高い成果を出す従業員にはいくつかの共通する行動特性があることが分かりました。その後もさまざまな研究が成され、コンピテンシー項目の体系化や先ほど紹介した氷山モデルが構築されます。コンピテンシーの定義は研究者により多様な側面がありますが、ビジネスにおいては「ハイパフォーマーの行動特性」として人事評価などで用いられるようになりました。

コンピテンシーが注目される背景

日本で最初にコンピテンシーが注目されたのは、バブル経済崩壊後の1990年代頃。多くの企業が年功序列の人事制度に限界を感じ、成果主義による人事評価へシフトしていく中、従業員の評価基準の一つとしてコンピテンシーが取り入れられました。この時、本来のコンピテンシーが意味する潜在的な能力ではなく、顕在的能力に重きが置かれました。そのため「コンピテンシー=目に見える行動」とした定義が多く用いられ、誤解が生じたという側面があります。

近年では、ビジネス環境の変化のスピードが速く、労働人口減少による人材不足も企業にとって大きな課題となっています。環境変化に適応し、少ない人数でいかに生産性を向上させるか。そのためには、従業員一人一人の行動の質を高めることが不可欠です。従業員個人のパフォーマンスを高め組織の生産性向上に有効な要素の一つとして、コンピテンシーが再注目されるようになりました。

コンピテンシーと類語・関連語との違い

コンピテンシーの類語・関連語がいくつか存在します。ここでは、意味が似ている「スキル」「アビリティ」「コア・コンピタンス」「ケイパビリティ」について、コンピテンシーとの違いを解説します。

スキルとの違い

スキルとは、学習や訓練などにより獲得した専門的な能力・技能のこと。例えば、語学スキルやコミュニケーションスキル、ITスキルなどが挙げられます。スキルは後天的に獲得できる能力・技能そのもので、コンピテンシーはその能力・技能を発揮する力を指す点が違いです。スキルが高くても、それを発揮するためのコンピテンシーを有していなければ成果に結びつきません。従業員が自身のスキルを活かし成果を出すためにはコンピテンシーが必要と言えます。

アビリティとの違い

アビリティとは、能力、技能、力量のこと。スキルと概ね同じ意味ですが、スキルは「高度な技能」に重きを置いていることが多く、アビリティは仕事への取り組み姿勢など「総合的な能力」を指す場合が多くあります。コンピテンシーとアビリティの違いは、アビリティは能力や技能そのもの、コンピテンシーは能力や技能を発揮する行動特性を指す点です。アビリティはそれ単体での使用よりも、他の言葉と合わせて使われることがあります。例えば、雇用される能力を示す「エンプロイアビリティ(employability)」や、追跡する能力を示す「トレーサビリティ(traceability)」などです。

コア・コンピタンスとの違い

コア・コンピタンスとは、企業が持つ他社に模倣されない「中核となる能力」や強みを意味し、おもに技術的な優位性を示します。1995年に発刊されたG・ハメルとC・K・プラハラードの著書「コア・コンピタンス経営」により知られるようになりました。「顧客に利益をもたらす力」「競合に真似されにくい力」「複数の市場・商品にアプローチできる力」の3条件を満たした能力とされています。コンピテンシーとコア・コンピタンスでは対象が異なり、コンピテンシーは個人の行動特性を示すものですが、コア・コンピタンスは組織の中核となる強みを指します。

ケイパビリティとの違い

ケイパビリティとは、直訳すると能力、才能、素質、手腕などを意味する言葉で、ビジネスにおいては、企業の「組織的」な能力や強みを意味します。類語としては先述したコア・コンピタンスが挙げられますが、ケイパビリティは成長の原動力となる組織力やバリューチェーン、つまり事業プロセス全体を指します。コア・コンピタンスはその組織力やバリューチェーンを駆使して提供する価値、つまり技術力など事業プロセスの一部を示します。コンピテンシーは、組織を構成するハイパフォーマー従業員が持つ行動特性ですので、ケイパビリティを高めるための重要な要素と言えます。

コンピテンシーが活用される場面

コンピテンシーは、人事評価、採用面接、人材育成などの場面で活用することができます。それぞれの活用方法を解説します。

人事評価に活用

「コンピテンシー評価」は、人事評価の方法の一つとして注目されています。人事評価制度には、個人や部署の目標達成度によって評価する「MBO(目標管理制度)」や、上司や部下、同僚、他部署の社員など複数の視点から従業員の評価を行う「360度評価」などがよく知られています。中でもコンピテンシー評価は、これまで明確な基準を示すことが難しかった業務プロセスに対し、客観的な評価が可能。従業員にも納得が得られやすい評価基準と言えます。

自社にコンピテンシー評価を導入する際には、職種や役職ごとに高業績をたたき出すハイパフォーマーの行動や思考傾向を調査・分析し、評価項目として明示します。コンピテンシー評価を導入することで、目に見える成果だけでなく、行動特性の基準も明確になります。

採用面接に活用

採用面接の場面でもコンピテンシーは、採用基準の指標の一つとして活用されています。自社のハイパフォーマーのコンピテンシーを基に採用基準を設定することで、自社にマッチし、かつ入社後の活躍が期待できる人材なのかを判断しやすくなります。採用面接時には、「前職で最も成果を上げたエピソードを教えてください」「その成果を出すために、どのような工夫をしましたか」などといった質問をし、応募者の過去の行動の背景を深掘りしていきます。回答内容から応募者の行動だけでなく思考なども把握でき、求めるコンピテンシーをどのぐらい有しているか見定められるでしょう。

人材育成に活用

コンピテンシーは、人材育成においても活用されています。研修などで従業員にハイパフォーマーの行動特性を示し、「どのような思考・行動をすれば高い成果につながるのか」の理解を深められれば、企業全体でのレベル向上、パフォーマンス向上が期待できるでしょう。また、職責レベルで必要な能力をコンピテンシーとして設定すれば、求められる能力が明確になり、各従業員の自発的で積極的な行動を促せます。

コンピテンシーを活用するメリット

コンピテンシーを自社に導入した場合、次のようなメリットが挙げられます。

- 公平で納得度の高い人事評価ができる

- 自社にマッチした人材を採用できる

- 効果的に人材育成できる

- 生産性が向上する

人事評価にコンピテンシーを導入することで、企業が従業員に求める基準が明確になります。公平な評価が行われ、従業員の納得度が高まるでしょう。採用面接に取り入れた場合は、自社にマッチし入社後の活躍が期待できる人材を採用しやすくなるでしょう。また、ハイパフォーマーの行動特性を実践することで成果を上げるためにはどのような行動をとればよいかが理解できるため、成果の出るスピードが速まるでしょう。従業員一人一人の成長と、企業全体としての生産性向上につながります。

コンピテンシー評価導入のステップ

コンピテンシーを自社に導入する手順を、4つのステップに分けて解説します。

1.ハイパフォーマーへのヒアリング

コンピテンシー評価項目を作成するため、自社で成果の高いハイパフォーマー人材にヒアリングを行い、成果につながっている行動特性を見出します。ヒアリングは職種や役割ごとに実施するとよいでしょう。結果のみに注目するのではなく、成果を出すためにとった行動やその理由にも着目し、思考における共通項も分析しましょう。

2.コンピテンシーモデルの作成

ヒアリングで得たハイパフォーマーの行動特性をもとに、評価基準となるモデル像を作成します。コンピテンシーモデルには次の3タイプがあります。

・理想型モデル

自社にとって理想的な人物像をベースに作成するモデル。企業理念や事業内容に合致するモデルとなるため、社内にハイパフォーマー人材が存在しない場合でも作成可能です。理想を追求しすぎて現実と大きく乖離しないよう留意しましょう。

・実在型モデル

実在する自社のハイパフォーマーをベースに作成するモデル。コンピテンシーを活用する多くの企業で採用されています。ハイパフォーマーの行動特性が、他の従業員でも再現性があるかがポイント。再現が困難な場合は、コンピテンシーモデルとして採用するかどうかを再検討する必要があるでしょう。

・ハイブリッド型モデル

実在型モデルをベースに理想型モデルの特徴も加え作成するモデル。両モデルのいいとこ取りをしているため、優れたコンピテンシーモデルと言えます。ハイパフォーマーにとっても、参考となることが多いでしょう。

3.評価項目の作成

コンピテンシーを評価する項目を設定します。項目は、全社共通の項目と職種・役割ごとの項目に分けるとよいでしょう。コンピテンシーには決まったフォーマットはありませんが、一般的に良く使われているモデルケースを活用するとよいでしょう。例えば、ライル・M・スペンサーとシグネ・M・スペンサーが開発した「コンピテンシー・ディクショナリー」。コンピテンシーを6つに分類し、それぞれにコンピテンシー項目が挙げられています。評価項目を設定する際にはぜひ参考にしてください。

| コンピテンシー | コンピテンシーの定義 |

|---|---|

| 達成・行動 | 達成思考 |

| 秩序・品質・正確性への関心 | |

| イニシアチブ | |

| 情報収集 | |

| 援助・対人支援 | 対人理解 |

| 顧客支援志向 | |

| インパクト・対人影響力 | インパクト・影響力 |

| 組織感覚 | |

| 関係構築 | |

| 管理領域 | 他者育成 |

| 指導 | |

| チームワークと協力 | |

| チームリーダーシップ | |

| 知的領域 | 分析的志向 |

| 概念的志向 | |

| 技術的・専門職的・管理的専門性 | |

| 個人の効果性 | 自己管理 |

| 自信 | |

| 柔軟性 | |

| 組織コミットメント |

4.レベルの設定

評価項目を決めたら、その項目ごとにレベルを設定します。例えば次のように5段階でレベル分けするとよいでしょう。

・レベル①受動行動

上司などに指示を受けて部分的に業務を行う段階

・レベル②通常行動

決められた業務を問題なく行える段階

・レベル③能動行動

ルールに従いつつ主体的に業務を行える段階

・レベル④創造行動

成果を出すために自ら工夫する行動を取れる段階

・レベル⑤パラダイム転換行動

これまでにない発想で新たな状況を作り出す段階

このようにレベル分けすることで、人事評価などで活用する際に、対象となる従業員がどの段階にあるのかを確認しやすくなります。

コンピテンシーの課題と成功させるポイント

注目されているコンピテンシー評価ですが、さまざまな課題も存在します。コンピテンシーの導入や運用を成功させるためには下記のポイントに留意しましょう。

- 適切な項目を選定する

- 長期的な視点で運用する

- 定期的に見直し改善する

コンピテンシーモデルの作成は難易度が高いため、目的を明確にして具体的に絞り込むなど、適切に評価項目を設定することが肝要です。また、ハイパフォーマーへのヒアリングには一定の時間を要するので、コンピテンシー導入は短期間では難しい側面があります。コンピテンシーの導入後、実際に成果が表れるまでには時間を要します。長期的な運用を念頭に置きましょう。さらに、社会環境や市場の変化への対応も必要です。定期的に見直し、改善や更新を行いましょう。

タレントマネジメントシステムの活用で

効果的な人事戦略を

コンピテンシーを用いて適切な人事評価を行うと同時に必要となるのが、戦略的な人材配置です。タレントマネジメントシステムを活用すれば、戦略的な人材配置が効率的に実施できます。例えば、NECソリューションイノベータの統合HCMシステム「POSITIVE」は、AIが関連性の高い人事情報を見つけ出し最適な人材を提案する機能や、個々の従業員のキャリア策定を支援する機能などを搭載。特定の従業員を「モデル社員」として設定し、モデルに近い従業員を抽出するなども可能です。適材適所の戦略的な人材マネジメントを効率的に行えます。

まとめ

高い成果を出す人材に共通して見られる行動特性を意味する、コンピテンシー。人事評価や採用面接の評価項目として活用することで、「評価がブレにくくなる」「従業員一人一人の成長につながる」「自社にマッチした人材を見極めやすくなる」といったさまざまな効果が期待できます。従業員の成長を促し、組織としての生産性を向上させるには、コンピテンシー評価は有効な手段の一つと言えるでしょう。さらに、コンピテンシー評価を有効活用し、効果的な人材マネジメントを行うために、タレントマネジメントシステム導入を検討してみてはいかがでしょうか。