サイト内の現在位置

コラム

育児休業給付金とは?

支給期間や計算方法を人事・総務向けに解説

UPDATE : 2024.01.26

育児休業給付金とは、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得している従業員に対して支給される給付金のことです。ただし、育児休業給付金には支給要件があり、従業員が要件を満たしていることが必要です。また、従業員が要件を満たしているかどうかは企業が確認する義務があり、要件確認と申請を企業が同時に行うのが一般的です。

そこで本記事では、育児休業給付金の要件、申請手続きの流れ、計算方法などをわかりやすく解説します。

INDEX

- 育児休業給付金とは?

- 育児休業給付金の支給要件

- 1歳に満たない子を養育している

- 雇用保険に加入している

- 過去2年間に就労日数を満たした月が12か月以上ある

- 育児休業中の就業日数が月10日以内である

- 支給額が休業前の賃金の80%未満である

- 育児休業給付金の申請方法

- 事業主が用意する書類

- 従業員に用意してもらう書類

- 申請手続きの流れ

- 育児休業給付金の受給期間と延長

- 育児休業給付金延長の要件

- 育児休業給付金延長の申請方法

- 育児休業給付金の計算方法

- 育児休業開始から180日まで

- 育児休業開始から181日目以降

- 支給額の上限と下限

- 育児・介護休業法の段階的な改正

- 育休を取得しやすい雇用環境整備

- 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

- 「産後パパ育休」の創設

- 育休の分割取得

- 育児休業の取得状況公表を義務付け

- まとめ

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得している従業員に対して支給される給付金のことで、育休手当とも呼ばれます。夫婦どちらも申請可能で、要件や申請方法などに違いはありません。ただし、育休終了後の職場復帰が前提条件となります。

従業員が育児休業給付金を受給するためには、対象となる雇用保険の被保険者(従業員)を雇用している事業主が、受給資格確認手続を行う必要があります。また、申請手続は事業主経由で行うことが原則です。給付金そのものは国庫から支払われるので、事業主の負担はありません。

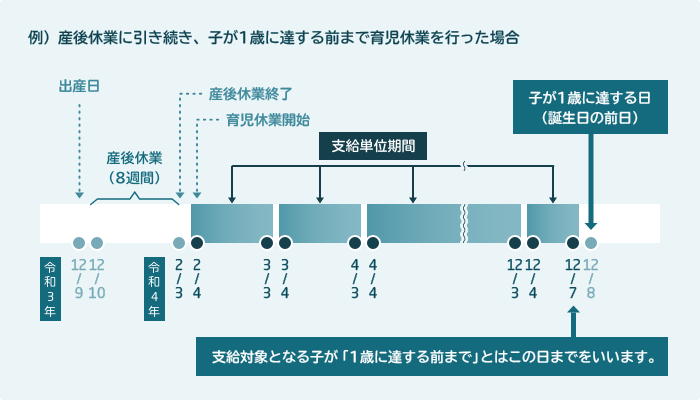

育児休業給付金(通称、育休手当)の支給期間は、育児休業を開始した日から「子が1歳に達する前まで」で、具体的には誕生日の前々日です。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため、誕生日の前々日となるのです。

なお、育児休業(通称、育休)は「子が1歳になる日の前日まで取得可能」で、具体的には誕生日の前日です。また、父母ともに育休を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間取得でき、「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれています。ちなみに、出産前に取得する休業は産前休業、産後に取得する休業は産後休業、産前休業と産後休業を合わせて産前産後休業(通称、産休)です。

令和4年10月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、新たに出生時出産育児休業が創立されました。こちらは通称「産後パパ育休」と呼ばれています。

本記事では、育児休業給付金を主に解説し、産後パパ育休の概要についても簡単に解説します。

育児休業給付金の支給要件

育児休業給付金を申請した被保険者(従業員)には支給要件があり、要件を満たしているかどうかの確認は事業主が行う義務があります。具体的な支給条件は以下の通りで、すべて満たす必要があります。

1歳に満たない子を養育している

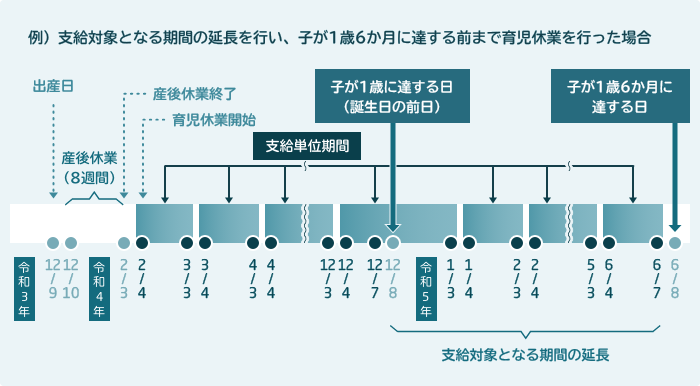

育児休業給付金は、産後休業終了後から1歳の誕生日の前々日までの間に取得した休業に対して支払われます。ただし、両親ともに育休を取得した場合は、子が1歳2か月になるまで延長されます。さらに、1歳6か月になるまで保育所等における保育の実施が行われないなどの理由があれば、最長2歳になるまで延長されます。

雇用保険に加入している

育児休業給付金の対象は、雇用保険の被保険者です。雇用保険の基本的な加入条件は以下の2つとなっており、これらを満たす労働者は原則として、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態を問わず加入しなければなりません。一方、被雇用者ではないフリーランスや個人事業主、業務委託契約者は対象外となります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

過去2年間に就労日数を満たした月が12か月以上ある

育児休業給付金の対象は、「産前休業開始日等(*1)を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(*2)ある完全月が12か月以上ある場合」とされています。なお、この条件は2021年9月1日に変更されたもので、以前は育児休業開始日が起算点となっていました。

*1産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日より前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。

*211日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。

育児休業中の就業日数が月10日以内である

業務の都合によっては、育休中に就業しなければならないケースもあるでしょう。その場合は、最大(*1)月10日以下、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下でなければなりません。なお、育児休業期間中に賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額が減額されます。また、就業日数が月10日、就業時間数が月80時間を超えると、給付金の支給は停止されます。

*1「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。

支給額が休業前の賃金の80%未満である

育休中に就業した場合、休業開始時賃金日額(*1)×支給日数(*2)の80%以上の賃金が支払われていると、育児休業給付金は支給停止となります。また、賃金が80%に満たない場合でも、支払われた賃金の額に応じて支給額は減額される場合があります。

*1休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます)を180で除した額です。

*2支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請には、必要書類一式を事業所所轄のハローワークへ提出する必要があります。従業員が育児休業給付金の支給要件を満たしていると承認された後に、ハローワークから申請した従業員に給付金が支払われます。

なお申請は、事業主と従業員のどちらでも可能です。ただし、従業員が育児休業給付金の支給要件を満たしているかどうかの確認は事業主側が行う必要があるため、事業主が要件確認と申請を同時に行うケースが多くあります。本記事では事業主が申請する場合の申請方法について解説します。

事業主が用意する書類

育児休業給付金の申請時に、事業主が用意する書類は以下の通りです。

| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |

| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 |

| 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿など) |

| 育児を行っている事実が確認できる書類の写し(母子健康手帳など) |

従業員に用意してもらう書類

従業員に用意してもらう書類は以下となります。その他の申請書類と一緒に、事業主が申請時に提出します。

- 育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳など)の写し

- マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書と本人確認書類(運転免許証など)の写し

- 給付金を受け取る用の口座の通帳の写し

申請手続きの流れ

実際の申請手続きについて解説します。大きく4つのステップがあり、申請が受理された後も従業員への通知や、育休終了まで2か月に1回の申請が必要です。

STEP1:ハローワークから申請書類を取り寄せる

まず、提出する書類の雛形を入手します。具体的には以下の2つの書類です。

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

雛形の入手には、直接ハローワークに出向いて受け取る、またはハローワークのHPからダウンロードする方法があります。

STEP2:企業担当者が必要書類に記入する

入手した2つの書類に必要事項を記入します。従業員が記入する箇所もあるので、記入箇所を示したうえで従業員に送付して記入を依頼します。

STEP3:従業員から必要書類を取り寄せる

必要事項を記入した提出書類および、従業員が提出する母子手帳、身分証明書、給付金を受け取る口座の通帳の写しなどを取り寄せます。

STEP4:必要書類を提出する

STEP1〜3で揃えた書類一式をハローワークに提出して申請を行います。なお、申請は休業開始後4か月目の月末までに行う必要があります。たとえば、5月5日に出産した場合7月1日(産後8週間の翌日)が育児休業開始日となり、そこから4か月後の月末となる11月末日(土日の場合は前日)が初回申請の締め切りとなります。

確認通知書を従業員に渡す

申請が受理されると、ハローワークから育児休業給付受給資格確認通知書が届くので、従業員に渡します。一般的には、事業者から従業員へ郵送するケースが多いようです。

育休終了までの間、2か月に一回申請する

育児休業給付金の申請は、育休が終了するまで、2か月に一回申請する必要があります。

申請時期は育児休業給付金支給決定通知書の通知内容欄、および育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)にて通知されます。2回目以降の申請では、育児休業給付金支給申請書を提出します。

なお、やむを得ない理由がある場合は、従業員が自ら申請することもできます。

その場合は、申請ペースを1か月に一度にすることも可能です。

育児休業給付金の受給期間と延長

育児休業の取得および育児休業給付金を受給できるのは、原則として出産後1年間となっています。ただし、特定の要件を満たした場合は最大で2年まで延長できます。

育児休業給付金延長の要件

育児休業給付金は、下記の要件を満たした場合に延長することができます。

子が1歳に達する日より後の期間で、保育園の入園が認められなかった場合

ただし、申し込んだものの入園できなかった経緯を証明できる書類が必要になります。

子の両親のどちらか、あるいは両方の身に不測の事態が起こったとき

「不測の事態」とは、具体的には以下の通りです。

- 死亡したとき

- 負傷、疾病、または身体・精神上の障害により、子を養育することが困難になったとき

- 婚姻の解消やその他の事情により、配偶者と別居するとき

- 次の子を6週間以内に出産するか、次の子を出産して産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間)。ただし、多胎妊娠の場合は14週間

当該被保険者の他の休業が終了した場合

現行法では、二子の育休手当、あるいは育休手当と介護休業手当の同時受給はできません。しかし、子どもの育休期間内に別種の休業手当を受給し、その受給期間終了後に、子の育休手当を受給する、という手続きを踏むことができます。その場合の要件は以下の通りです。

- 育休対象になった子(A)の次に生まれた子(B)が、死亡または別居し、Aの子が1歳に達したときに、Bの子の産休・育休期間内だった場合

- 子にかかる育児休業が、別の家族にかかわる介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族が死亡、あるいは離婚、離縁等で介護休業が終了したとき

育児休業給付金延長の申請方法

育児休業給付金延長の申請は、通常の育児休業申請に必要な書類に加えて、延長の理由に応じて下記の書類のいずれかを提出して行います。なお、延長申請を行わなかった場合、育児休業が終了したとみなされ、育児休業給付金の給付は停止されます。

| 延長理由 | 提出書類 |

|---|---|

| 保育所(※)による保育が実施されない時 | 市町村により発行された証明書等 |

| 養育を予定していた配偶者の死亡 | 住民票の写しと母子健康手帳 |

| 養育を予定していた配偶者の疾病、負傷等 | 医師の診断書 |

| 養育を予定していた配偶者との別居 | 住民票の写しと母子健康手帳 |

| 養育を予定していた配偶者の産前産後 | 産前産後に係る母子健康手帳 |

※保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所であり、無認可保育所は含まれない

※保育の申込みを行い、かつ1歳到達日の翌日(1歳の誕生日)、または1歳6か月到達日の翌日に、保育が行われていないことが確認できる、市町村が発行した証明書等が必要

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は、育休開始日を起算日として、180日を境に支給額が変更になります。具体的な計算は以下の通りです。

育児休業開始から180日目まで

育児休業開始から180日目までの育児休業給付金(月額)は、休業開始前の額面(総支給額)の67%が支給されます。

- 休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×67%

例えば、休業開始時の額面(総支給額)が30万円/月であれば休業開始時賃金日額は1万円となり、支給額は20.1万円となります。

- 1万円×30日×67%=20.1万円

育児休業開始から181日目以降

育児休業開始から181日目以降は、育児休業給付金の金額は67%から50%へと減額されます。

- 休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×50%

例えば、休業開始時の額面(総支給額)が30万円/月であれば、支給額は15万円となります。

- 1万円×30日×50%=15万円

支給額の上限と下限

育児休業給付金は、計算元となる賃金月額と、実際に従業員へ振り込まれる支給額、それぞれ上限と下限が定められています。これらは毎年8月1日に見直しが行われ、2022年の上限額と下限額は以下のようになっています。

- 賃金月額上限額

上限額 455,700 円

下限額 79,710 円 - 支給限度額(上限)

育児休業開始から180日(67%):305,319円(※)

育児休業開始から181日目以降(50%):227,850円(※) - 支給限度額(下限)

育児休業開始から180日(67%) :53,405円(※)

育児休業開始から181日目以降(50%):39,855円(※)

※いずれも2022年8月1日(月)に見直された支給限度額

育児・介護休業法の段階的な改正

育児・介護休業法は令和3年6月に、以下の5つの点について改正が行われ、2022年4月1日から2023年4月1日にかけて段階的に施行されることになっています。ここでは改正された内容について、すでに施行された改正も含めて時系列順に紹介します。

育休を取得しやすい雇用環境整備

2022年4月1日に施行された法改正です。事業主は以下に挙げる4つの措置のいずれかを実施しなければなりません。すべてを実施する必要はありませんが、複数を実施することが推奨されています。

- 育児休業、産後パパ育休(出生時育児休業)に関する研修

- 育児休業、産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 自社の労働者の育児休業、産後パパ育休取得事例の収集および提供

- 自社の労働者へ育児休業、産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産の申出をした労働者に対する

個別の周知・意向確認の措置の義務付け

2022年4月1日に施行された法改正です。「周知および意向確認」では、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。また、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

- 育児休業、産後パパ育休に関する制度

- 育児休業、産後パパ育休の申し出先

- 育児休業給付に関すること労働者が育児休業、産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別の周知および意向確認の方法は、面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メールのいずれかとなっています。また、FAXと電子メールは従業員が希望した場合のみ認められます。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2022年4月1日に施行された法改正です。改正後は、以下の事項のみが育児休業取得の要件となります。

- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間満了が明らかでないこと

改正前は「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という要件がありましたが、改正後に撤廃されました。つまり、改正前は同じ職場で1年以上働いていることが条件でしたが、改正後は現在の職場に入社して3か月目の契約社員であっても、過去2年以内に他の職場で雇用契約が7か月間以上結ばれていれば、育児休業および育児休業給付金の取得が可能となった、ということです。

「産後パパ育休」の創設

2022年10月1日に施行された法改正です。「産後パパ育休」は通称で、正式名は「出生時育児休業」です。特に男性の育児休業促進を目的として、従来の育児休業とは別に設けられました。対象期間は子の出生後8週間以内で、取得期間は4週間以内となっています。

なお、「産後パパ育休」と呼ばれていますが、例えば養子縁組をするなど法律の要件を満たしていれば、女性でも取得が可能です。

育休の分割取得

2022年10月1日施行された法改正です。改正前は分割取得が原則不可能だった育児休業が、法改正によって、子が1歳になるまでの間に2回まで分割取得が可能となりました。分割取得については、初回取得時にまとめて申し出ることが必要です。また、育休を延長する際の要件は変わりません。

育児休業の取得状況公表を義務付け

2023年4月1日から施行予定の改正です。従業員数1,000人超の企業に、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

公表する内容は、男性の育児休業等の取得率、または育児休業等と育児目的休暇の取得率のどちらかです。取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の前年度となります。

公表方法は自社のホームページか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」など、一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。

まとめ

従業員から育児休業の取得を求められた場合、企業は育休を与える義務があります。また育児休業給付金も、従業員が要件を満たしているかどうかの確認を企業が行います。従業員から、育児休業給付金の受給額を聞かれるケースも。正確に申請を行い、従業員からの問い合わせに答えるためにも、ITを用いて従業員の給与や勤務時間を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。