サイト内の現在位置

コラム

36協定とは?

残業時間の上限や新様式などわかりやすく解説

UPDATE : 2023.01.27

36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定のことです。36協定により、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合には、企業と労働者の間で協定を結ぶ必要があります。36協定を違反してしまうと、企業側に刑事罰が下される可能性があります。

そこで本記事では、36協定の概要、上限時間、対象者、具体的な締結方法などをわかりやすく解説します。

INDEX

- 36(サブロク)協定とは?

法定労働時間を超えて労働を命じる場合に必要な取り決め- 法定労働時間と所定労働時間

- 時間外労働(残業)・休日労働の上限時間

- 36協定を締結する相手

- 労働組合(過半数組合)の条件

- 労働者の代表(過半数代表者)の条件

- 36協定が適用除外となるケース

- 1.36協定を締結できない労働者

- 2.上限規制の適用が猶予されている業種

- 3.36協定の適用除外となる業務

- 36協定で留意すべき事項

- ①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

- ②労働者の安全に配慮する

- ③時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする

- ④特別な事情以外で限度時間を超えない

- ⑤短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない

- ⑥休日労働をできる限り少なくする

- ⑦労働者の健康・福祉を確保する

- ⑧限度時間が適用除外されている業務でも健康・福祉を確保するよう努める

- 36協定届け出の流れ

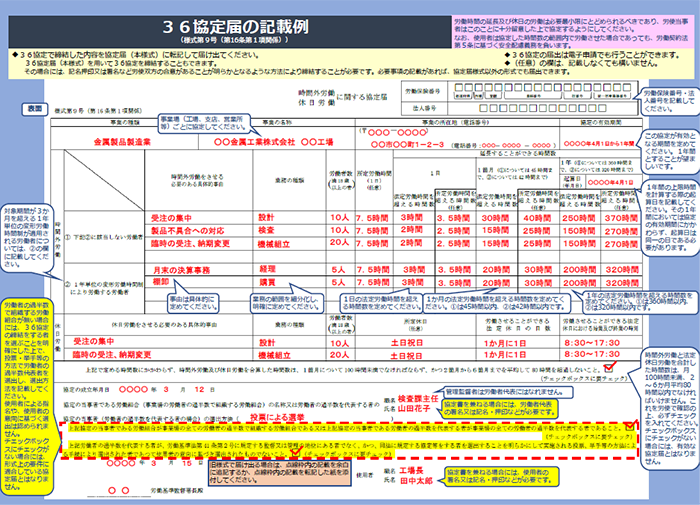

- 36協定届け出用紙の新様式

- 勤怠管理システムで労働時間を正確に把握・管理

- まとめ

36(サブロク)協定とは?

法定労働時間を超えて労働を命じる場合に必要な取り決め

36(サブロク)協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合に、労働者と結ぶ取り決めのことです。労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表者と書面で協定を結び、所轄の労働基準局監督署長に届出をする必要があります。

なお、2018年6月の改正労働基準法により、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。この改正により、36協定の届出をしないまま法定労働時間を超えた労働をさせると労働基準法違反となり罰則が科される可能性があります。法改正は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されています。

法定労働時間と所定労働時間

労働基準法にある「法定労働時間」とは、労働時間の上限のことです。原則として1日8時間、1週40時間と定められています。また企業は、少なくとも週1日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を従業員に与える必要があります。

なお、労働時間には「所定労働時間」もあります。これは会社側が定めた労働時間のことで、始業から就業までの時間から休憩時間を引いた時間です。たとえば、始業が9:00で終業が18:00、休憩時間が12:00〜13:00だった場合、所定労働時間は8時間となります。所定労働時間は、法定労働時間を超えて設定することはできません。36協定は、法定労働時間と法定休日に関する協定を示します。

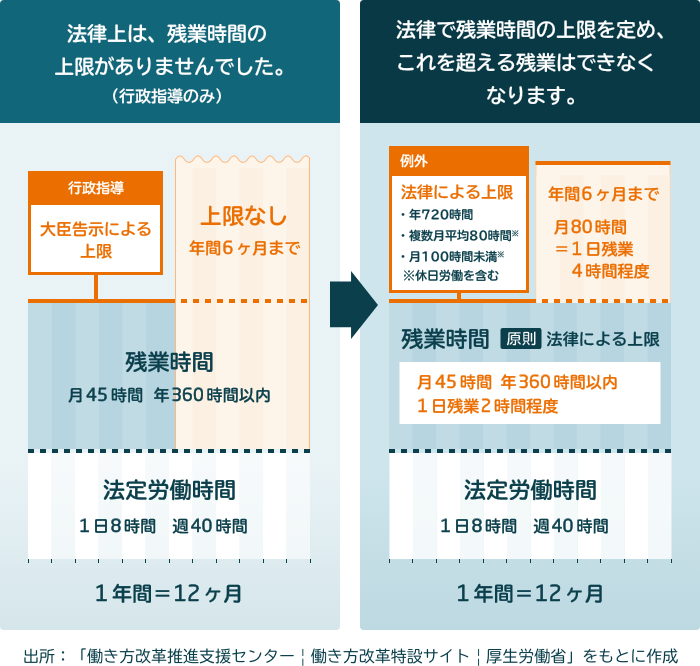

時間外労働(残業)・休日労働の上限時間

36協定を締結した場合でも、時間外労働(残業)や休日労働の上限時間はあります。労働基準法における時間外労働(残業)の上限は、月45時間・年360時間と定められており、原則としてこれを超える労働をさせることは禁じられています。

しかし、繁忙期や緊急時の対応が必要な時など、この上限を超えざるを得ない時もあるでしょう。その場合、労使間で「特別条項付き36協定」を締結すれば、例外として以下の上限まで時間外労働が可能となります。ただし、特別条項付き36協定の上限をさらに超えた場合は労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があるので留意しましょう。

●特別条項付き36協定を締結した場合の例外

・年720時間以内

・2〜6か月の時間外労働および休日労働の平均が80時間以下

・単月の時間外労働及び休日労働が100時間未満*

*休⽇労働を含む

36協定を締結する相手

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と企業の間で、書面を用いて締結する必要があります。36協定の締結が可能な労働組合と労働者の代表にはそれぞれ条件が設定されており、それら条件を満たす組織や代表でなければ、たとえ36協定を締結したとしても無効とされます。具体的な条件は以下の通りです。

労働組合(過半数組合)の条件

労働組合の場合、「事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であること」が条件。「すべての労働者」とは、正社員のみならず、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなども対象です。

労働者の代表(過半数代表者)の条件

企業に労働組合が存在しない場合は、労働者の代表と36協定を締結します。代表者の条件は以下の通りです。

| 労働者の過半数を代表していること | ・正社員のみならず、パートやアルバイトなど「事業場のすべての労働者」の過半数の代表である必要がある |

| 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること | ・代表者の選出は正社員のみならず、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどを含めた、事業場で働くすべての労働者が手続きに参加できるようにする ・選出手続きは、投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議など、選出された人を労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続をとる ・36協定の締結以外を目的に選出された人物との締結は無効となる |

| 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと | ・労働条件の決定やその他労務管理について、経営者と一体的な立場にある人を管理監督者という ・36協定の労働者の代表は、管理監督者以外の従業員から選出する。必ずしも管理職=管理監督者とはならないことに注意 |

36協定が適用除外となるケース

次のようなケースは、36協定の締結ができません。

1.36協定を締結できない労働者

以下に該当する労働者は、時間外労働が認められていないため、36協定の締結ができません。

| 18歳未満の年少者 | 18歳未満の労働者は、労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定により、法定労働時間を超えた労働が原則不可とされています。同様に、深夜労働と休日労働も原則不可。そのため労働基準法第36条が適用できず、36協定の締結が認められません。具体的に禁止されているのは以下の労働です。 ・法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働 ・22時から翌日5時の時間帯の労働(深夜労働) ・休日労働 |

| 育児・介護をしている労働者 | 育児介護休業法により、以下に該当する労働者から時間外労働を制限する申し出があった場合、正常な運営を妨げる場合を除き、企業は1か月に24時間、1年に150時間を越えた残業、および深夜労働(22時から翌日5時の労働)に従事させることはできず、36協定の締結が認められません。 ・小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子どもを養育している ・要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している なお、企業に継続して雇用された期間が1年未満、および1週間の所定労働日数が2日以下の場合、労働者は時間外労働を制限する申し出ができません。また「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、労働者の所属する事業所を基準として、労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等、諸般の事情を考慮して客観的に判断します。 |

| 妊産婦の労働者 | 妊娠中の女性、または出産後1年未満の女性労働者から請求があった場合、労働基準法第64条の3、第66条により、法定労働時間を超えた残業や深夜労働、休日労働に従事させることはできず、36協定の締結が認められません。 |

| 管理監督者 | 労働基準法41条第2項に定められる管理監督者は、36協定の対象とはなりません。なお、管理監督者と判断する基準としては以下のようなものが挙げられており、管理職と呼ばれる地位にある労働者が直ちに労働基準法条の管理監督者に該当するものではありません。 ・当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。 ・勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。 ・一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること |

2.上限規制の適用が猶予されている業種

労働基準法の改正にともなう新しい36協定は、大企業*は2019年4月1日から、中小企業*は2020年4月1日から施行されています。ただし、以下に挙げる業種については、改正への対応に時間がかかるとされ2024年3月31日までの猶予が与えられています。

*大企業……中小企業基本法によって定められた中小企業よりも、多額の資本金および大人数の企業

*中小企業……中小企業基本法によって定められた企業。業種によって資本金、従業員数が定められている

- ①建設事業

- ②自動⾞運転の業務

- ③医師

- ④⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業*

*「⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業」は、季節によって業務量が激しく変動し、なおかつ離島で行われるため人材の確保が難しいとして、猶予措置が取られています。

3.36協定の適用除外となる業務

新技術・新商品等の研究開発業務は、36協定による上限規制になじまないとされ、2022年12月時点では、適用対象から除外されています。ただし、週40時間を超える時間外労働が月100時間を超えた場合は、労働者に医師の面接指導を受けさせる義務が生じます。

36協定で留意すべき事項

たとえ36協定を締結したとしても、無条件で上限いっぱいまで労働させていいことにはなりません。厚生労働省は、2018年9月に「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」を発表しました。特に以下に挙げる8つの事項を留意すべきとしています。

①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

36協定締結による時間外労働および休日労働は、あくまでもやむを得ない場合のみ、必要最低限にとどめるべきとされています。

②労働者の安全に配慮する

企業は、たとえ36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負わなければなりません。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」*では、月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。さらに、時間外労働が月100時間、または2〜6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされており、これらの点について留意すべきとされています。

*平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働 基準局長通達

③時間外労働・休日労働を行う業務を明確にする

36協定の締結による時間外労働および休日労働では、行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすることが求められます。

④特別な事情以外で限度時間を超えない

臨時的かつ特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働は原則としてできません。もし、限度時間を超えて労働をさせる必要がある場合は、業務内容や労働時間を具体的に定める必要があります。またこの場合も、時間外労働は限度時間にできる限り近づけるように努めるように求められています。

限度時間を超えて労働させることができるのは、予測できない業務量の大幅な増加等で、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に限ります。また、業務内容、限度超過時間、限定的の内容などについては、企業と労働者の間で、できる限り具体的に定めなければなりません。

時間外労働は、原則として限度時間を超えてはいけないことに十分留意し、1か月の時間外労働および休日労働の時間、1年の時間外労働時間を、限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努める義務があります。

⑤短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない

雇用期間が1か月未満の労働者にも、36協定に基づいた時間外労働を命ずることは可能です。ただしその場合、企業は時間外労働の目安時間を超えないように努めなければなりません。目安時間は、1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間です。

⑥休日労働をできる限り少なくする

企業は、休日労働の日数および労働時間を、できる限り少なくするように努めなければなりません。

⑦労働者の健康・福祉を確保する

限度時間を超えて労働者を労働させる場合、企業は労働者の健康・福祉を確保しなければなりません。具体的な措置については、以下の中から協定することが望ましいとされています。

- 医師による面接指導

- 深夜残業の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休日・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓口の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適用除外されている業務でも

健康・福祉を確保するよう努める

時間外労働の適用が除外されている新技術・新商品の研究開発業務についても、限度時間を考慮して、健康と福祉を確保するように努めなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、労働者の健康・福祉を確保するための措置を協定するように努めなければなりません。

なお、限度時間が適用猶予されている事業・業務(建設事業、自動⾞運転の業務、医師、⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業)については、猶予期間のうちに限度時間を考慮することが望ましいとされています。

36協定を違反した際の罰則

改正労働基準法では、違反した場合の罰則規定が設けられています。罰則規定は36協定に違反した場合にも適用され、労働基準法第119条に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられる可能性があります。罰則の対象となるのは、企業および労務管理を担当する責任者(工場長や部門長など)です。

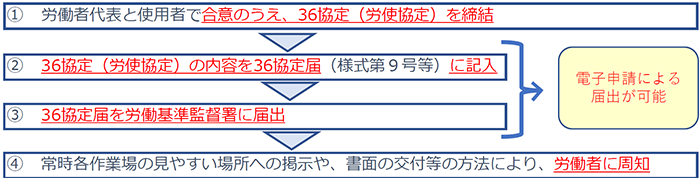

36協定届け出の流れ

36協定を締結してから届け出るまでの手順は以下になります。なお、複数の事業所、店舗、支店がある場合、事業所ごとに協定の締結と書類の提出が必要となります。

①36協定を締結

労働組合もしくは労働者の代表と合意のうえで36協定を締結します。

②所定の届出用紙を入手して締結内容を記入

締結した36協定の内容を届出用紙(様式第9号等)に記入します。届出用紙は厚生労働省のホームページなどからダウンロードできます。なお、用紙は2021年4月に仕様が変更されているので、旧用紙を使用しないように注意しましょう。

③用紙を所轄の労働基準監督署長へ届出

所轄の労働基準監督署長の窓口で提出するか、郵送で提出します。なお、e-Govからの電子申請も可能です。

④労働者に周知

社内の掲示板やメールなど、労働者が見やすい方法で36協定の締結完了を周知します。

なお、36協定の締結に回数の規定はありませんが、年1回の締結が通例となっています。事業内容に変化が少ない企業の場合、毎回同じ内容で36協定を締結してしまい、協定が形骸化する恐れがあるので注意が必要です。

36協定届け出用紙の新様式

36協定の届け出用紙は、2021年4月に仕様が変更されました。変更のポイントは大きく以下の2点です。

- ①36協定届における押印・署名の廃止

- ②36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

勤怠管理システムで労働時間を正確に把握・管理

36協定に違反すると、刑事罰が科される可能性があります。また、所轄の労働局で公表されるため広く一般に「長時間労働を強いる企業」という認識を与えてしまい、自社のイメージダウンとなってしまう可能性があります。

しかし、36協定にある時間外労働の制限などは非常に複雑であり、人の手だけで管理するとミスや手違いが発生する恐れがあります。そのような事態を避けるためには、IT技術を活用した勤怠管理が有効です。

例えば、NECソリューションイノベータが提供するクラウド型勤怠管理システム「勤革時」では、以下のような機能を用いて、従業員の労働時間を把握して、36協定違反を防ぐことできます。

- 出退勤時刻、残業・休憩等の状況をリアルタイムで確認

- 打刻、スケジュール変更、休暇申請、残業申請など申請情報を管理

- 「残業時間の上限規制」や「年5日間の年次有給休暇の取得」など、改正労働基準法で定められたすべての内容に標準で対応

- 時間外労働の上限値と警告値の基準に達するとアラート表示

- 直行直帰の従業員勤怠も正確に管理

あらかじめシステムに数値を入力しておけば、従業員の労働時間が基準値や上限値を超える場合に自動でアラート表示をしてくれるため、手動で管理し時間超過を見逃す、というミスを減らすことができます。

まとめ

36協定とは、時間外労働や休日労働をする際に、企業と従業員が結ぶ協定のことです。しかし、法定労働時間を超えた労働は原則的に認められておらず、36協定はあくまで例外的な措置に過ぎません。原則を踏まえずに36協定を運用してしまうと、法令違反を犯してしまう恐れがあります。36協定の締結と運用は、慎重かつ正確に行う必要があります。そのためにも、社内ルールや風土の構築で時間外労働や休日労働をなるべく減らし、IT技術を用いた適切な労務管理や業務効率化を図るようにしましょう。