サイト内の現在位置

コラム

CoE(センターオブエクセレンス)とは?

意味や導入事例を解説

UPDATE : 2023.01.27

CoEとは、優秀な人材やノウハウを集約した組織を指します。部門横断的な組織であるため、DX(デジタルトランスフォーメーション)など全社的なプロジェクトの推進にも貢献することから、昨今注目を集めています。

そこで本記事では、CoEの意味や役割、メリットとデメリット、企業の導入事例などについてわかりやすく解説します。

INDEX

- CoE(センターオブエクセレンス)とは

- 大学改革のための研究拠点として生まれたCoE

- 戦略人事の3ピラーモデルを支えるCoE

- CoEが企業経営で注目を集めている背景

- DXを牽引するDCoEとCCoE

- CoEに求められる役割と機能

- 【ナレッジの収集・整理】

- 【ビジネスに貢献する企画の立案と推進】

- 【ガバナンスとプロセスの整備】

- 【トレーニングと技術支援】

- 【モニタリングとアップデート】

- CoEのメリット

- CoEのデメリット

- CoEの導入事例

- 株式会社資生堂のCoE

- ヤマハ発動機株式会社のCoE

- CoEの組織運用パターン

- CoEを導入する時のポイント

- まとめ

CoE(センターオブエクセレンス)とは

CoE(Center of Excellence:センターオブエクセレンス)とは、組織横断的な取り組みを進めるために、優秀な人材やノウハウを1つの拠点に集約して組織化することを指します。文脈によりCoEは、人材が集約された中核的な研究拠点そのものを指すこともありますが、ビジネスでは一般的に、専門知識を持つ優秀な人材が集まる部門横断組織という意味で用いられています。本記事では、主にビジネスにおけるCoEについて解説します。

大学改革のための研究拠点として生まれたCoE

CoEの原点は、1950年代に米国のスタンフォード大学が取り組んだ大学改革です。同大学は、卒業生の東海岸流出を防ぐため、大学の敷地に拠点を設けて、全米トップレベルの研究者の招聘と、テクノロジー系企業や研究所の誘致を推進。優秀な学生と、その技術力を求める企業が集まるエコシステムを生み、後のシリコンバレー発展に貢献したと言われています。

日本でもCoE型の研究拠点形成は振興されており、2002年度~2004年度には文部科学省の研究拠点形成等補助金事業「21世紀COEプログラム」が実施されています。同プログラムはその後「グローバルCOEプログラム」に継承。大学の国際競争力向上に向けて、1件あたり年額5,000万円~5億円程の補助金による金銭的支援が実施されました。

戦略人事の3ピラーモデルを支えるCoE

ビジネスの人事領域において、CoEは戦略人事を実現するための3ピラーモデル(Three-pillar model)を構成する要素の1つとして重要視されてきました。3ピラーモデルとは、HRBP(Human Resource Business Partner)、SSC(Shared Service Center)、CoEを3つの柱として人事組織を機能させる考え方です。

| HRBP | 事業目標を達成するために、経営層のビジネスパートナーとなって戦略的に人材マネジメントを実行するポジション。 |

|---|---|

| SSC | 給与計算や福利厚生対応などの定型的な人事業務を集約し効率化するシェアードサービスを指す。BPO(Business Process Outsourcing)の管理も含まれる。 |

| CoE | 人事に関する専門家集団を指す。人事KPIの管理や人事制度の策定、研修制度の整備などを組織横断的に推進する。 |

3ピラーモデルでは、それぞれの柱の役割を「人事におけるビジネスへの貢献」「定型業務の効率化」「専門性の強化」と設定。役割が明確な組織体制により、戦略人事の実現や人事施策の積極的な問題解決につながるとされています。

CoEが企業経営で注目を集めている背景

教育や戦略人事の場面で力を発揮してきたCoEは近年、DXの観点からも注目を集めています。

DXの要となるビッグデータの収集と、AIなどを用いた高度なデータ分析を実現するためには、組織全体での情報資産活用が重要となります。しかし、従来のサイロ化した縦割り組織では、カンパニー間、事業部間の連携が上手くいかず、「全社的なデータ活用が進まない」「部分最適なIT導入にとどまってしまう」などの新たな課題を生んでしまいます。

これに対し、CoEで組織全体から優秀な人材を集約できると、組織の垣根を越えたDXの実現に近づきます。特に「ナレッジの共有推進」「セクショナリズム脱却」「意志決定スピードの高速化」をDXで達成したい場合に、CoEは効果的に機能するでしょう。

DXを牽引するDCoEとCCoE

DX推進の広がりとともにCoEに対する注目度が高まる中、昨今ではCoEの目的を特化させたDCoE(Digital Center of Excellence:デジタルセンターオブエクセレンス)やCCoE(Cloud Center of Excellence:クラウドセンターオブエクセレンス)という概念も登場しています。DCoEは「DXの推進」を目的として、CCoEは「クラウドの導入」を目的として、それぞれプロジェクトを牽引する役割と責任が課せられています。

CoEに求められる役割と機能

ここでは、CoEが求められる役割や機能について、部門横断的にプロジェクトを進行する場合を前提に解説します。

【ナレッジの収集・整理】

CoEには、社内の情報資産を収集・整理して組織の問題解決に結びつけるナレッジマネジメントが求められます。例えば、全社から集めたベストプラクティス(最善の事例・手法)を整理して、社内ポータルや社内Wikiという形でのアーカイブ化に取り組みます。そのほか、外部から最新情報を収集する取り組みも必要です。業界のイベントや交流会、勉強会に積極的に参加し、有用な情報や学びを社内に還元する役割も担います。

【ビジネスに貢献する企画の立案と推進】

社内の優れた人材を集めたCoEには、自社ビジネスの発展・拡大に資する企画や、社内課題を解決する企画の立案が求められます。以下は企画の例です。

- 組織体制の再編整備

- 業務プロセスの改革

- サプライチェーン全体の最適化推進

- 最新ITの導入

- 分社化、子会社化計画

- 販売チャネル拡大、営業力の強化

- 海外など新市場への展開

- 新しい製品/サービス/ビジネスモデルの展開

優先して取り組む社内課題を設定する際には、解決難度や緊急度、効果の高さなどから、優先度を判断します。CoEの創設から間もないのであれば、小規模のプロジェクトからCoEとしての実績を作り、社内の信頼獲得とCoEの成熟を図る観点も重要です。

【ガバナンスとプロセスの整備】

CoEには立案した企画を推進する旗振り役としての働きも求められます。例えば「ガバナンス体制の整備」「運用プロセス・業務フローの構築」「標準化マニュアルやガイドラインの用意」は、CoEが担う取り組みの代表例です。なお、プロジェクト体制を整備する際には、企画の進捗を継続的にモニタリングするための仕組みづくりも重要です。取り組み状況をデータで可視化できるようにして、プロジェクトの評価と軌道修正に素早く対応できる環境を整備します。

【トレーニングと技術支援】

新しい取り組みを機能させるための全社的トレーニングのサポートも、CoEに求められる役割の1つです。例えば新しいITツールを導入する際は、研修やマニュアル、社内勉強会を用意。サポートの必要なく全社的にツールを使いこなせる状態を目指して環境を整備します。また、BIツールなどのデータ分析系ツールを導入する際は、活発なツール利用を促すための啓蒙活動も重要です。「IT導入」の先にある「データ活用」を組織に根付かせるために、組織文化の醸成にも取り組む必要があります。

そのほか、テクニカルサポートとしての社内コンサルティングや技術支援もCoEの主要な役割です。プロジェクトに関する新たな悩みや課題に対して、技術面からサポートします。

【モニタリングとアップデート】

部署の垣根を超えた横断的組織であるCoEには、組織全体を俯瞰した視点からのフィードバックが期待されています。部署により成果に違いが生じているのであれば、最も成果を出している方法(=ベストプラクティス)を組織全体で実践できるようにしなければなりません。そのため、組織全体で成果を出していくための、継続的なモニタリングとアップデートを可能にする仕組みづくりが必要となります。

CoEのメリット

ここでは、CoEを導入するメリットとして、以下のポイントを解説します。

- 社内連携の強化

- 全社的な課題解決力の向上

さまざまな部署から優秀な人材を集めたCoEが機能すると、部署間の連携強化が見込めます。社内の連携強化が進めば、ナレッジの共有による業務の標準化や、抜本的な業務プロセス改革も期待できるでしょう。複数部門を横断する取り組みにより、共通業務を一元化し、コストを削減できるケースもあります。

また、CoEにはさまざまな知見を持った人材が集うため、活発な意見交換から新規事業やイノベーション施策、コラボレーション企画の立案につながる可能性があります。多くの部門が絡み一部門だけでは解決が困難な組織課題に関しても、CoEであれば全社的な解決策を講じやすいでしょう。CoEが機能すれば、多様な視点から全社的なプロジェクトを進行できるため、質・スピードともに高い水準で業務改革を進められます。

CoEのデメリット

メリットの多いCoEですが、導入にあたっては以下のようなリスクに対処しなければなりません。

- 特定社員の負担が増える

- 機能不全になる恐れがある

CoEを導入する多くの場合で、CoEのメンバーは通常業務を兼務しています。そのため、適切にフォローできないと業務過多によるパフォーマンス低下のリスクがあるでしょう。さらには、過重労働による健康被害や、従業員満足度・エンゲージメントの低下も引き起こしかねません。

また、マネジメント力など必要なスキルを持つ人材をアサインできないと、CoEが機能しないリスクもあります。適した人材を配置するためには、CoEに求められる役割を明確にして人材要件を定義するという難度の高いタスクを成し遂げねばならないでしょう。加えて、CoEの意義や役割を組織全体に浸透できていない場合にも注意が必要です。CoEの役割が社内で正しく認識されず、困りごとが発生した際の問合せ窓口としてしか機能しないという失敗例もあります。

CoEの導入事例

ここでは、CoEを効果的に機能させて事業発展につなげている国内の成功事例を2つ紹介します。

株式会社資生堂のCoE

日本を代表する化粧品メーカーとして知られる株式会社資生堂は、グローバル規模でCoEを機能させています。同社は、フレグランス、スキンケア、メーキャップ、デジタルの領域それぞれにCoEを設置。フレグランスは欧州、スキンケアは日本、メーキャップとデジタルは米国に拠点を設け、各領域の最先端エリアで情報収集や戦略立案、商品開発を牽引しています。

2018年にはその成果の1つとしてニューヨーク発の新「SHISEIDO メイクアップ」シリーズをリリース。今後も、海外のR&D拠点やCoE間で連携を取りながら、イノベーティブな商品開発やマーケティングをグローバルに展開していくとしています。

ヤマハ発動機株式会社のCoE

オートバイなどの輸送用機器を製造するヤマハ発動機株式会社は、DXの推進にCoEが貢献しています。2020年、2021年と2年連続でDX銘柄に選定された同社は、「経営基盤の改革」「今を強くする」「未来を創る」の3軸でDXを推進。3軸の中でもCoEは、「今を強くする」の領域における「デジタルマーケティング、スマートオペレーション、コネクテッド、データ分析」を牽引しました。

例えばデータ分析の分野では、CoEが「データ分析の社内民主化」を推進。データを一元管理できる環境の整備やデータ分析を担える人材育成プロジェクトを展開し、現場の問題解決にデータ分析を活用するという組織文化の醸成を進めています。

CoEの組織運用パターン

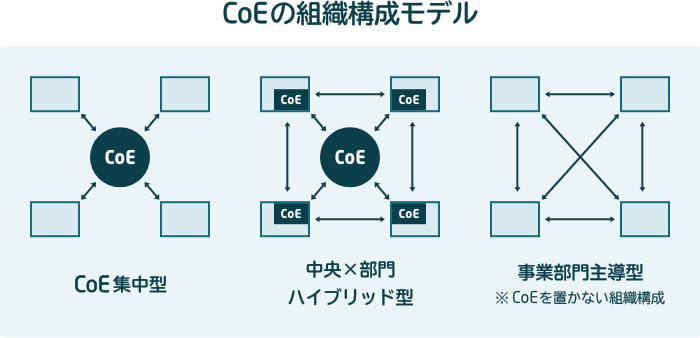

CoEの組織構成モデルは、「CoE集中型」と「中央×部門 ハイブリッド型」の2つに大別できます。ここでは、“CoEを置かない”事業部門主導型も含め、組織構成モデルごとの違いを解説します。

「CoE集中型」は、独立した中央集中型の組織としてCoEが機能します。既存事業部門への負担が少なく、組織全体で標準的に課題解決に取り組めるため、スケールメリットを最大化できる点が特長です。ただし、CoEの能力が取り組みの成否を左右するため、専門知識やスキルとビジネスの推進力を持つ優秀な人材を配置する必要があります。

「中央×部門 ハイブリッド型」は、中央と各事業部門にCoEを分散配置する組織構成モデルです。中央のCoEと各事業部門のCoEで、開発・設計・運用・教育などの役割や責任範囲を分担してプロジェクトを推進します。中央と各事業部門の緊密な連携が不可欠ですが、より現場に近いポジションのCoEが機能すれば、中央と各事業部門間のギャップ低減が見込めます。人材確保のハードルは相応に高く、各事業部門で中央と連携・協働するCoE人材が必要となるほか、中央には全体を統括できる人材が求められます。

なお、課題解決のための取り組みに際しては、必ずしもCoEを設置する必要はなく、事業部門主導で進めていくことも可能です。事業部門主導型の場合、各事業部門レベルで自発的に取り組みを進められるため、素早くスタートを切れます。一方で、事業部門を超えてナレッジが拡がる可能性は薄く、プロジェクトの恩恵を組織全体で享受できない恐れがあります。

CoEを導入する時のポイント

CoEを設置・運用する際は、以下の2点を念頭に置きましょう。

- 多様性のある組織メンバー構成

- 経営トップとの連携および全社的な協力体制

横断的な組織であるCoEの強みを発揮させるためには、多様性を持ったメンバー構成を検討すべきです。なお、それぞれのメンバーは、専門領域の知識やスキルを有していることに加え、プロジェクトをマネジメントする能力を備えている必要があります。特にメンバーを統率するリーダーには、リーダーシップと推進力が不可欠です。そのため、CoEに求める役割をあらかじめ明確化し、ビジネスの課題解決力やマネジメント力など、必要なスキルセットを定義することが重要です。CoEの人材要件が明確になると、CoE人材の育成もスムーズになるでしょう。

また、CoEと経営陣の連携もポイントです。CoEが推進する新しい施策や業務改革には現場からの反発が避けられないこともあるでしょう。そうした場合に、組織で発生する摩擦を軽減し、スムーズに改革を進めるためには、経営トップがCoE施策の意義をメッセージとして社内に発信していくことが効果的です。

なお、全社的な協力体制を構築するためにCoEが徹底すべき取り組みとしては、CoE施策の各部門におけるゴールを明確にすることが挙げられます。業務工数の削減や新規集客向上など、各部門で見込める効果や成果を提示できると、CoE施策の協力を得やすくなるでしょう。

まとめ

全社的な業務改革やDXが求められる昨今、企業に点在する優れた人材を集約した組織であるCoEが注目を集めています。しかしながら、知見のある人材が組織に不在なケースもあるでしょう。特に現在はデジタルに精通した人材は、国際的に不足している状況です。CoEを設置してDXの実現を目指すのであれば、CoEとITベンダー企業で協力体制を組むことも検討すると良いでしょう。

関連ソリューション・サービス