サイト内の現在位置

コラム

イノベーションとは?

意味や企業事例をわかりやすく解説

UPDATE : 2023.03.17

革新的な技術や発想により新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす「イノベーション」。近年、あらゆるビジネスシーンにおいてイノベーションが注目されています。なぜ今、ビジネスの現場にイノベーションが求められているのか。その実現には何が必要なのか。本記事では、イノベーションの基本的な知識から、その分類、実際の成功事例までをわかりやすく解説します。

INDEX

- イノベーションとは?

- イノベーションの種類

- 5種類のイノベーション(ヨーゼフ・シュンペーター氏)

- 持続的イノベーションと破壊的イノベーション(クレイトン・クリステンセン氏)

- オープンイノベーションとクローズドイノベーション(ヘンリー・チェスブロウ氏)

- 関連語との違い

- リノベーションとイノベーションの違い

- 共創とオープンイノベーションの違い

- イノベーションが求められる背景

- 経済効果が大きい

- 技術進歩が速い

- 労働人口の減少

- 日本市場の縮小とニーズの多様化

- 日本企業におけるイノベーションの現状

- 政府の取り組み

- イノベーションに成功した日本企業の事例

- メルカリ

- 富士フイルム

- ミツフジ

- イノベーション創出に向けて企業が目指すべき方向性

- まとめ

イノベーションとは?

イノベーション(Innovation)とは、「革新」や「刷新」、「新機軸」などを意味する言葉で、現在では革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす取り組みを示します。

オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーター氏が1912年に出版した著書『経済発展の理論』で、「新結合(neue Kombination)」という言葉を用いてイノベーションの概念を提唱したのが始まりです。シュンペーターはイノベーションを「経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なるやり方で新結合すること」と定義。経済発展するには、人口増加や気候変動などの外的要因よりも、イノベーションのような内的要因が大きいとしています。

日本では「技術革新」と訳されることも多いのですが、イノベーションは必ずしも「技術」だけを対象にした概念ではありません。新たな市場や資源、組織、制度などもイノベーションの対象となります。

経済産業省はイノベーションを次のように定義しています。

研究開発活動にとどまらず、

- 1.社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)で新たな価値(製品・サービス)を創造し

- 2.社会・顧客への普及・浸透を通じて

- 3.ビジネス上の対価(キャッシュ)を獲得する一連の活動を「イノベーション」と呼ぶ

- 引用元:日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針(2019年 経済産業省)

イノベーションの種類

イノベーションをどのように分類するかは、提唱者によっていくつかの定義や枠組みがあります。それらの中から代表的な分類を紹介します。

●5種類のイノベーション(ヨーゼフ・シュンペーター氏)

冒頭で紹介したヨーゼフ・シュンペーターは、「イノベーションの父」とも呼ばれています。シュンペーターはイノベーションを5種類に分類しています。

- ①プロダクト・イノベーション(新しい生産物の創出)

- ②プロセス・イノベーション(新しい生産方法の導入)

- ③マーケット・イノベーション(新しい市場の開拓)

- ④サプライチェーン・イノベーション(新しい資源の獲得)

- ⑤オルガニゼーション・イノベーション(新しい組織の実現)

①プロダクト・イノベーション

まだ世の中に存在しない「製品」や「サービス」を開発して、消費者に新たな価値をもたらすことを「プロダクト・イノベーション」と呼びます。全く新しい技術の開発だけでなく、既存の技術やサービスを組み合わせ、画期的な製品を生み出す場合もこれに相当します。

【例】テレビや冷蔵庫、自動車など 昨今ではパソコン、スマートフォン、液体洗剤、電気自動車など

②プロセス・イノベーション

もの作りにおける「生産工程」や「流通」をこれまでとは異なる革新的な仕組みに改善することを「プロセス・イノベーション」と呼びます。生産性や生産効率の大幅な向上が見込めます。

【例】アパレル業界のSPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)モデル、製造ロボット、ファブレス経営など

③マーケット・イノベーション

これまでターゲットとしていなかった新たな「市場」に参入し、新規販路、新規顧客、新規ニーズの開拓を行うことを「マーケット・イノベーション」と呼びます。既存の商品やサービスをもとに売上増や利益拡大を期待できます。

【例】専用ゲーム機が不要なスマートフォンのゲームアプリ、店舗販売のみの小売店によるECサイトなど

④サプライチェーン・イノベーション

製品の「原材料」を見直したり、供給ルートや配送方法などを新たに開拓したりすることを「サプライチェーン・イノベーション」と呼びます。

【例】ECサイト物流機能の強化、ファストフード店のモバイルオーダーなど

⑤オルガニゼーション・イノベーション

企業の「組織」体系を見直し、企業そのものだけでなく、業界や社会に大きな影響を及ぼすことを「オルガニゼーション・イノベーション」と呼びます。

【例】ボトムアップ方式、社内ベンチャー、フランチャイズ方式など

シュンペーターは以上のようにイノベーションを分類しましたが、近年では「プロダクト・イノベーション」と「プロセス・イノベーション」の2つに集約されつつあるようです。

●持続的イノベーションと破壊的イノベーション(クレイトン・クリステンセン氏)

実業家(経営コンサルタント)としての活動のほか、経営学者としてハーバード・ビジネス・スクールでも教鞭を執っていたクレイトン・クリステンセン氏は、著書『イノベーションのジレンマ』(1997年発行)において、イノベーションを大きく2つに分類しました。

持続的イノベーション

「持続的イノベーション」とは、市場における優位性を維持するために既存製品の性能向上を図るイノベーションを示します。市場においては、次世代の製品が投入されるごとに改善を重ねていかねば他社に顧客を奪われてしまいます。これを防ぐために行う「生き残るためのイノベーション」と言えるでしょう。

【例】家電製品や自動車、アプリなどバージョンアップを続けている製品群

破壊的イノベーション

「破壊的イノベーション」とは、既存の市場やルールを破壊、超越し、業界構造を覆すほどの変化をもたらすイノベーションを示します。破壊的イノベーションはさらに、市場そのものを創出する「新市場型破壊」と、既存製品が市場を占める中で低価格のモノやサービスを提供する(いわゆる「価格破壊」)「ローエンド型破壊」の2タイプに分類できます。

【例】新市場型破壊はソニーの「ウォークマン」やアップルの「iPhone」など。ローエンド型破壊は100円ショップやユニクロ、ニトリなど

イノベーションのジレンマとは

イノベーションをもたらし市場優位となった企業が、持続的イノベーションに注力するあまり破壊的イノベーションを起こす新興企業に後れを取り、市場を奪われてしまうことを「イノベーションのジレンマ」と言います。なお、市場が成熟したことで技術進化(イノベーション)が過剰に供給されてしまい、顧客ニーズとのギャップが生まれてしまうこともイノベーションのジレンマに含まれます。大企業など、一定のシェアを持つ企業がこのジレンマに陥りやすいと言われています。

●オープンイノベーションとクローズドイノベーション(ヘンリー・チェスブロウ氏)

カリフォルニア大学バークレー校教授のヘンリー・チェスブロウ氏は、イノベーションをさらに加速させる概念として、ハーバード・ビジネス・スクール助教授であった2003年に「オープンイノベーション」を次のように提唱しました。

オープンイノベーション

「オープンイノベーション」とは、自社のみならず異業種他社や大学、研究機関などが持つ技術やアイデアに広く目を向け、組み合わせることで技術革新を引き起こすイノベーションモデルのこと。外部と連携し、共同で研究・開発を行うことで、自社だけでは実現できなかったイノベーションが実現可能になります。

クローズドイノベーション

「クローズドイノベーション」は文字通り、自社のみで研究・開発を完結させる自前主義のイノベーションモデルです。1990年代まではこちらが主流でしたが、昨今はグローバルでの競争激化や製品サイクルの短期化、研究開発費の高騰などにより、この手法だけでイノベーションを引き起こすのが難しくなっています。

関連語との違い

イノベーションにはいくつか類似する言葉があります。それらの言葉との意味の違いを解説します。

●リノベーションとイノベーションの違い

「リノベーション(Renovation)」とは、「刷新」「改善」「修復」などを意味する言葉です。既存の骨組みを残した上で、用途や機能を刷新して価値を高める行為を示します。国内では一般的に建築物の改造を指す場合が多いため、混同しないようにしましょう。

●共創とオープンイノベーションの違い

オープンイノベーションと近い意味で使われる言葉に、「共創」があります。共創とは、立場や価値観の異なる人や組織と協力し新たな価値を創出する活動を指します。「コ・クリエーション(Co-Creation)」と呼ばれる場合もあります。近年ビジネスシーンでは、商品開発などのマーケティング手法として、立場の異なる企業間での共創に関心が高まっています。

自社だけでなく異業種他社や大学、研究機関などが持つ革新的な技術やアイデアなどを組み合わせることによって技術革新を起こすオープンイノベーションは、共創を実現するための手段のひとつです。

イノベーションが求められる背景

昨今、多くの業界、企業においてイノベーションを求める声が大きくなっています。その理由を解説します。

経済効果が大きい

イノベーションが求められる最も大きな理由のひとつは、何より経済効果が大きい点です。イノベーションを起こした企業はその市場を当面の間独占することが可能で、大きな利益を手にできます。先行者としてのブランドイメージが確立し、長期的な利益拡大に貢献するでしょう。今やイノベーションは、企業が成長し続けるために必須の手段と認識されるまでになっています。

技術進歩が速い

多くのビジネスを支えている技術進歩ですが、逆に企業を苦しめている側面もあります。技術の進歩が速すぎて、既存の考え方や技術では古く感じられ、顧客に選ばれなくなってしまうからです。企業は常にイノベーションに取り組み、事業に付加価値を加え続けねばなりません。もちろん、新たな付加価値によって新たな市場を開拓できれば、業績を飛躍的に伸ばすことが可能です。

労働人口の減少

少子高齢化による労働人口減少は我が国の深刻な問題のひとつ。企業ではさまざまな取り組みが行われていますが、従来と同じやり方では対応しきれないケースが多々あるでしょう。こうした中、AIやIoTなどを駆使した省人化など、業務の仕組みやプロセスにイノベーションを引き起こし、労働人口減少問題に対応することが求められています。

日本市場の縮小とニーズの多様化

日本で不足するのは働き手だけではありません。人口減少は即ち消費者の減少でもありますから、国内市場の減衰が予想されます。今後、グローバル市場への進出が必須となる中、多彩なニーズに応え、商品・サービスを効率的に提供していくためにもイノベーションは不可欠なのです。

日本企業におけるイノベーションの現状

昨今、国内においてもイノベーションに注力する企業が増えていますが、グローバルで比較した場合、創出力が充分とは言えない状況です。NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)とJOIC(オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会)が発表した『オープンイノベーション白書 第三版』によると、国ごとのイノベーション創出力を評価する指標「Global Innovation Index: GII」での日本の順位は2011年以降、トップ10圏外となっています。苦戦している状況ではありますが2021年、2022年は13位まで順位を上げており、国内でイノベーションに取り組んでいる企業も「効果が出ている」との認識を示しています。

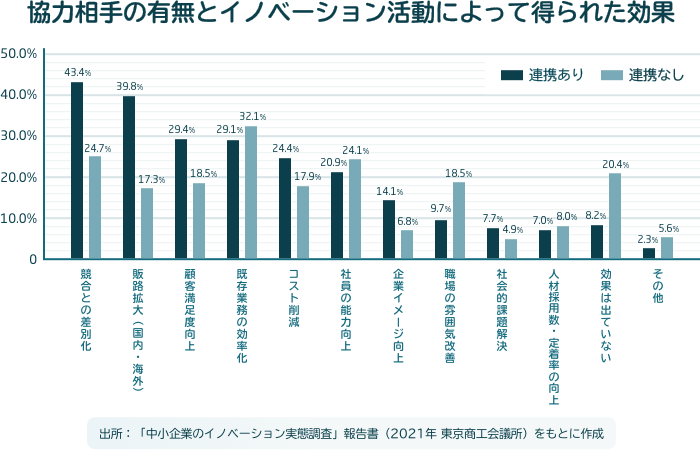

また、東京商工会議所が発表した『中小企業のイノベーション実態調査』によると、イノベーションの効果は、外部との連携を行っている(オープンイノベーションを実施している)企業のほうが、外部との連携を行っていない企業に比べて効果が高い結果となっています。

政府の取り組み

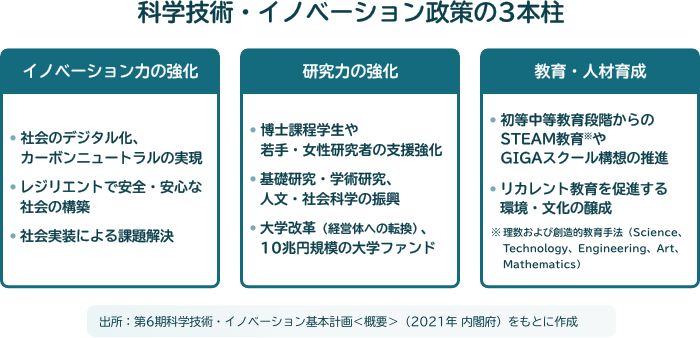

近年、政府もイノベーションに関するさまざまな取り組みを行っています。たとえば2021年から2025年にかけて実施される「第6期 科学技術・イノベーション基本計画」では、①イノベーションの強化 ②研究力の強化 ③教育・人材育成 を3本柱とし、5年間で研究開発に総額約30兆円を投資するとしています。

イノベーションに成功した日本企業の事例

多くの企業にとって重要なイノベーションですが、どのようにすれば成功できるのでしょうか。実際にイノベーションを成功させた国内企業の事例を3つ紹介します。

メルカリ

日本最大のフリマアプリ『メルカリ』(2013年サービス開始)を運営する株式会社メルカリは、サービス開始からわずか5年で取引高1兆円を突破。驚異的なスピードで成長を遂げた国内テックベンチャーの代表的成功例です。同社のもたらしたイノベーションは、「中古品EC」という新市場の創出。また、本来であれば捨てられるはずだった物品に金銭的価値を与えたことで産業の構造を変えたとも言われています。

メルカリでは、社内における情報の透明性確保を徹底。オープンなコミュニケーション環境を構築し、生み出されたアイデアを実行する速さも追求していると言います。

富士フイルム

『写ルンです』や『チェキ』など、数々のヒット商品で写真文化を支えてきた富士フイルム株式会社。写真フィルム事業で大きな業績を誇っていましたが、デジタル化という写真文化の大変化に伴い、わずか10年間で市場規模が10分の1にまで縮小しました。ビジネス環境が激変する中、同社は大規模な社内改革を敢行。フィルム製造で培った技術を化粧品や医療、半導体事業に転換することで大幅な躍進を果たしました。

2014年には社外のビジネスパートナーとの共創の場として「Open Innovation Hub」を開設し、同社が持つ技術と社外のニーズを結び付け、社会課題解決に向けたイノベーション創出を進めています。

ミツフジ

西陣織の帯工場として1956年に創業した京都の老舗企業ミツフジ株式会社。同社は長らく服飾品を中心に事業展開してきましたが、糸に銀メッキを施した抗菌靴下などで培った技術を元に、近年、事業領域を大幅拡大。銀メッキ導電繊維を用いたウェアラブルIoTのソリューションサービス「hamon(ハモン)」が話題となっています。

「hamon」では心電、心拍、筋電、呼吸数などの生体データを収集し、クラウドで解析までを行うサービスも展開。収集したデータを医療や製造、スポーツなどさまざまな分野で活用し、さらなる事業拡大を進めています。また、そのために外部企業との連携や、多彩なスキルを持った人材獲得なども積極的に推進しています。

イノベーション創出に向けて企業が目指すべき方向性

今後、企業がイノベーション創出に向けて目指すべきは、オープンイノベーションであると言われています。先に紹介した『オープンイノベーション白書 第三版』によると、イノベーション創出のためには「大企業・中小企業・スタートアップ・行政など価値創造主体が“ありたい未来”を描き、その実現に向けて連携しながら取り組むことが重要」としています。まずは自社の存在意義に立ち返り、その強みや競争環境を踏まえて目指すべき方向性を決定するとよいでしょう。

そしてイノベーション創出の実現に向けては、外部とのパートナーシップや連携を進めていくべきです。テクノロジーの進化やグローバル化の進展により、クローズドイノベーションはもはや限界に達しています。組織の枠にとらわれず、外部と連携し、共同で研究・開発を行うオープンイノベーションは、自社だけではできなかった新たな価値の創造を可能にします。大企業、中小企業、スタートアップ、研究機関など、それぞれの強みを活かしながら連携していくことが大切です。

まとめ

世界的にビジネスの枠組みが大きく変化している中、革新のない企業は存在し続けることが難しくなっています。自社を新たな価値を創出し続けられる、イノベーションし続ける組織へと生まれ変わらせていきましょう。そのためには、技術やアイデアなどの外部資源が広く活用できるオープンイノベーションの取り組みが、スピード向上やコストおよびリスク低減という観点からも有効です。

オープンイノベーションに技術的な観点は欠かせません。オープンイノベーションを目指す企業は、知見や実績のあるITベンダー企業に相談してみてはいかがでしょうか。