サイト内の現在位置

コラム

GX(グリーントランスフォーメーション)とは?

意味やGXリーグなどの取り組みについて解説

UPDATE : 2023.04.07

温室効果ガスを発生させる化石燃料から太陽光発電などのクリーンエネルギー中心へと転換し、経済社会システム全体を変革しようとする取り組みを指す「GX」。カーボンニュートラルを達成し、脱炭素社会の実現に向けた経済成長の機会として注目を集めています。本記事ではGXの意味や必要とされる背景、GXリーグなど政府の取り組み、各企業の取り組み事例などについてわかりやすく解説します。

INDEX

- GXとは?

カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す取り組み- カーボンニュートラルとは

- 脱炭素とは

- GXが必要とされる背景

- 地球温暖化による環境問題の深刻化

- 重点投資分野の一つに位置づけられている

- GX実現に向けた政府の取り組み

- GX実行会議

- GXリーグ

- 企業がGXに取り組むメリット

- 公的予算増加が期待できる

- 企業イメージの向上

- コスト削減

- GXに取り組む国内企業の事例

- トヨタ自動車

- パナソニック

- NTT

- 戸田建設

- GXに取り組む海外企業の事例

- Amazon

- ユニリーバ

- Microsoft

- GXの実現には、DXが不可欠

- まとめ

GXとは?

カーボンニュートラルと経済成長の

両立を目指す取り組み

GXとは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で、温室効果ガスを発生させる化石燃料から太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギー中心へと転換し、経済社会システム全体を変革しようとする取り組みを指します。

近年、地球温暖化による気候変動問題などへの対策として、世界各国では温室効果ガス排出量削減が喫緊の課題となっています。日本でも、政府が2050年までに温室効果ガス排出量を全体としてゼロの状態にする「カーボンニュートラル」を目指すと宣言しました。カーボンニュートラルを達成し脱炭素社会を実現するためには、数多くの企業による協力が必要です。日本政府や産業界はカーボンニュートラル達成に向けた動きを経済成長の機会と捉え、温室効果ガス排出量削減と産業競争力向上の両立を目指しています。

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、全体としてゼロになっている状態を表します。温室効果ガスの排出量を可能な限り削減するものの、ゼロにするのは難しい分野もあるため、森林などによる吸収や技術による除去を差し引き、実質ゼロ(ニュートラル)にするという計画です。2020年10月、菅義偉内閣総理大臣(当時)が「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言しています。

脱炭素とは

脱炭素とは、温室効果ガスの中で大きな割合を占める二酸化炭素の排出量を削減し、実質ゼロにすることを意味します。二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指す社会が「脱炭素社会」です。一方でカーボンニュートラルは、二酸化炭素も含めた温室効果ガス全体の排出量を実質ゼロにするのが目標となっています。世界共通の課題である地球温暖化対策のため、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)のパリ協定などを機に、多くの国がカーボンニュートラル実現を目標に掲げました。世界154カ国・1地域(2021年11月時点)が、2050年までに「温室効果ガスの排出と吸収・除去の均衡の達成」、すなわちカーボンニュートラルを実現すると表明しています。

GXが必要とされる背景

GXが必要とされる背景や注目されている理由を解説します。

地球温暖化による環境問題の深刻化

GXが必要とされる背景には、地球温暖化による環境問題の深刻化が挙げられます。近年、世界的に異常気象が頻発しており、地球温暖化の要因である温室効果ガス排出量の削減が進まなかった場合、海面上昇、洪水、水不足、生態系の損失などのリスクがさらに高まると言われています。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書によると、世界の平均気温(2011~2020年)は産業革命以前の水準(1850~1900年の平均)に比べて、約1.1℃上昇。今後、温室効果ガス排出量の削減強化がなければ、2100年までに2.2~3.5℃の気温上昇が進むとしています。

こうした気候変動問題への国際的な枠組みである「パリ協定」では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、かつ1.5℃に抑える努力をする」とした世界共通目標が掲げられています。地球温暖化によるさらなる気温上昇を抑えるために、世界的に温室効果ガス削減に向けた脱炭素の取り組みが求められているのです。

重点投資分野の一つに位置づけられている

2022年6月、岸田文雄内閣が閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の中で、「新しい資本主義に向けた計画的な重点投資」の一つとして、GXへの投資が掲げられました。

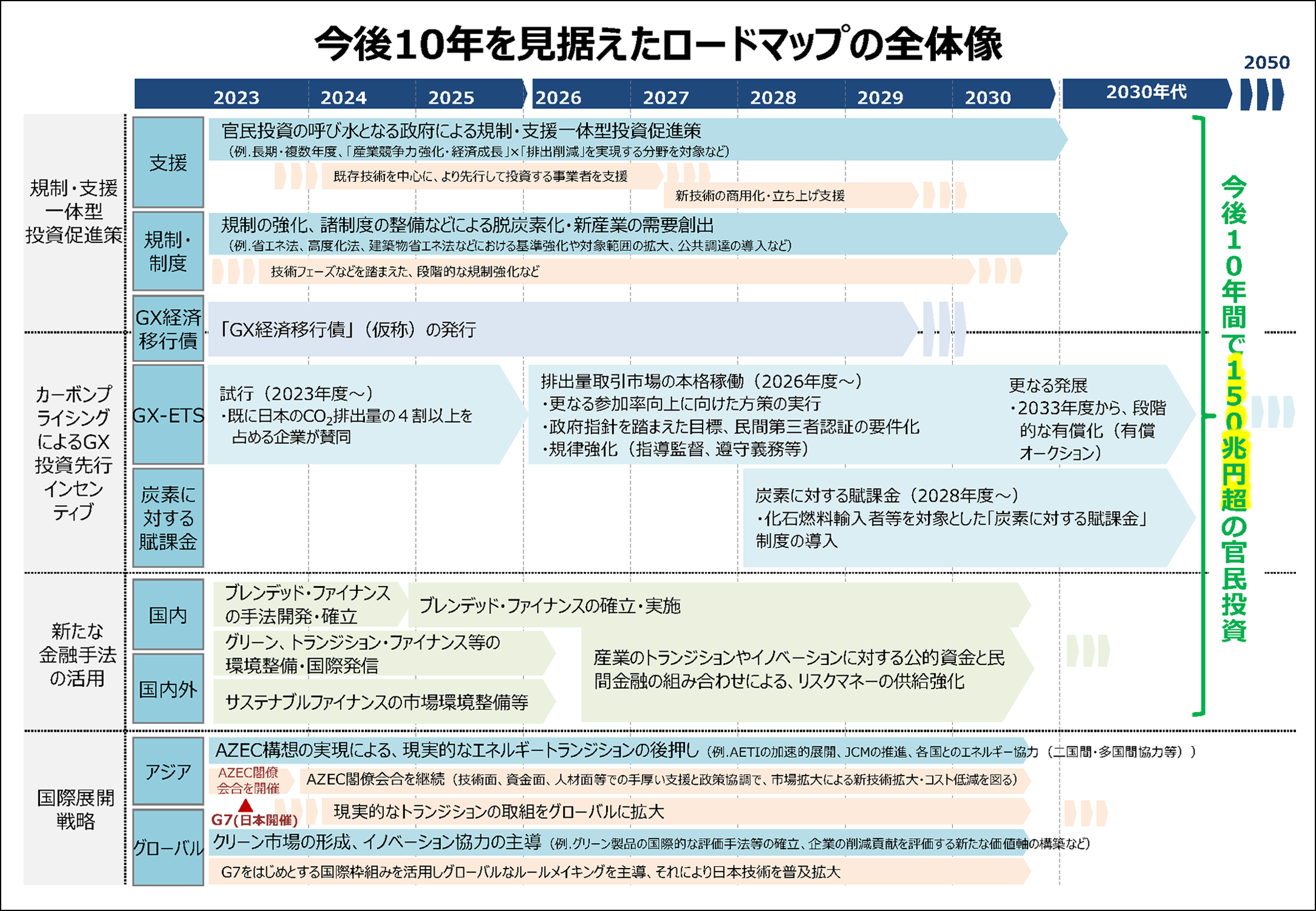

カーボンニュートラルに向けて経済社会全体の大変革に取り組むとして、今後10年間に150兆円超の投資を実現するとしています。150兆円超の官民投資を先導するため「GX経済移行債(仮称)」として先行調達し、新たな制度と併せ長期的に投資を支援していくと示しています。また、2022年7月より岸田文雄内閣総理大臣を議長とした「GX実行会議」が開催されています。

GX実現に向けた政府の取り組み

GXを実現するために、日本政府主導で進められている代表的な2つの取り組みについて解説します。

GX実行会議

GX実行会議は、GXを実行するべく必要な施策を検討するために設置されました。岸田文雄内閣総理大臣を議長とし、内閣官房長官やGX実行推進大臣と有識者などにより構成されています。2022年7月に行われた第1回GX実行会議では、「①日本のエネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策」「②それを前提として、脱炭素に向けた経済・社会、産業構造変革への今後10年のロードマップ」などが話し合われました。

その後、会議での議論およびパブリックコメントを踏まえ、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定。GX実現に向けた基本方針では、「エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXの取組」「成長志向型カーボンプライシング構想等の実現・実行」および「今後10年を見据えたロードマップの全体像」などが示されています。

GXリーグ

GXリーグとは、カーボンニュートラルの実現および社会の変革を見据え、持続的な成長を目指す企業群が連係し、官・学とともに協働する場です。2023年1月末時点で、トヨタ自動車やパナソニックをはじめとした679社の賛同企業が参画。「リーダーシップ」をコンセプトに、GXへ挑戦する企業が外部から正しく評価され成長できる社会(経済と環境および社会の好循環)を目指しています。

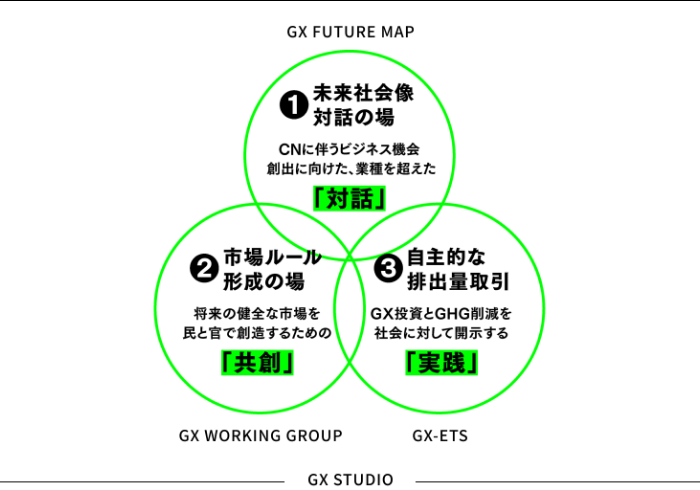

【GXリーグが提供する3つの場】

GXリーグは次の3つの場を提供しています。

- ①未来社会像 対話の場

2050年カーボンニュートラルに向け、未来の社会像とそこに向けた経済社会システムの移行像を示す。 - ②市場ルール形成の場

カーボンニュートラル時代の市場創造やルールメイキングを議論する。 - ③自主的な排出量取引の場

カーボン・クレジット市場を通じた自主的な排出量取引を行う。

【GXリーグへの参画企業に求められる要件】

GXリーグへ参画する企業に求められる要件は以下の3つです。

- 1. 自らの排出削減の取り組み

カーボンニュートラル実現への賛同および削減目標、目標達成に向けた計画の策定、取り組み内容の公開など。 - 2. サプライチェーンでのカーボンニュートラルに向けた取り組み

自社だけでなくサプライチェーン全体でカーボンニュートラル実現へ取り組む。 - 3. 製品・サービスを通じた市場での取り組み

調達・購入の際にはグリーン製品を優先し、消費市場のグリーン化に寄与する。

企業がGXに取り組むメリット

企業がGXに取り組む主なメリットは、次の点が挙げられます。

公的予算増加が期待できる

GXは重点投資分野の一つに位置づけられ、今後10年間に150兆円超の投資を実現するとした方針が示されているため、企業がGXに取り組む際に活用できる補助金などの増加が期待できます。たとえば、温室効果ガス排出量削減に関する取り組みに応じる企業を支援する「ものづくり補助金(グリーン枠)」や「事業再構築補助金(グリーン成長枠)」は一部要件が緩和される予定です。この先もGX推進に活用できる補助金などのさらなる増加が期待できるでしょう。

企業イメージの向上

GXに取り組むことで、企業イメージやブランドイメージの向上が期待できます。近年、消費者は環境に配慮した製品やサービスを重視し、価値を見出す傾向があります。GXに取り組むことで、環境に配慮した取り組みをしている企業姿勢が評価され、企業イメージやブランドイメージの向上につながるでしょう。環境問題に取り組んでいる企業は、就活生や転職活動をしている求職者からも好意的な印象を持たれるため、人材確保にも有利に働くでしょう。GXに関連する専門的スキルを持った人材の獲得の可能性も高まります。

コスト削減

GXの取り組みでは、自社が使用するエネルギー量の節約が求められます。エネルギー使用量を節約すれば、コスト削減につながります。また、自社工場などに太陽光パネルを設置し発電すれば、生産した再生可能エネルギーで自社の使用するエネルギーを賄うことも可能となるでしょう。さらに、エネルギーや資源の価格上昇に対するリスク対策にもなり得ます。

GXに取り組む国内企業の事例

GXに取り組む国内企業の事例を4つご紹介します。

トヨタ自動車

日本最大手の自動車メーカーであるトヨタ自動車は、パリ協定が採択された2015年に「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表。クルマの持つマイナス要因を限りなくゼロに近づけるとともに社会にプラスをもたらすことを目指して、6つのチャレンジに取り組むとしています。

トヨタは前述のGXリーグに参画しており、GXに関する取り組みとして「ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ」「新車CO2ゼロチャレンジ」「工場CO2ゼロチャレンジ」を実施。それぞれライフサイクル全体でのCO2排出ゼロ、2050年にはグローバル新車平均CO2排出量の90%削減(2010年比)およびグローバル工場CO2排出ゼロを目指しています。

パナソニック

国内大手電機メーカーのパナソニックおよび同グループは、2022年1月に環境コンセプト「Panasonic GREEN IMPACT」を発表。2017年に策定した「パナソニック環境ビジョン2050」実現へのマイルストーンとして、2030年に全事業会社のCO2排出量を実質ゼロにするとしています。

さらに2050年に向け、製品の省エネ化、省エネソリューション、クリーンエネルギー技術の提供などを通じて、現在の世界のCO2総排出量の「約1%(≒3億トン)」※削減を目指し、社会のカーボンニュートラルにも貢献すると示しています。自社事業のエネルギー削減に加え、「社会のエネルギー変革」実現に向けた働きかけを行い、より大きくポジティブなインパクトを与えていく計画です。

パナソニックホールディングスはGXリーグの「GX経営促進ワーキング・グループ」のリーダー企業となっています。

※2019年 エネルギー起源CO2排出量 336億トン(出典:IEA) 3億トンは2020年の排出係数で算出(引用:パナソニック「Panasonic GREEN IMPACT」)

NTT

NTTグループは2021年9月、新たな環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定。グループ全体で温室効果ガス排出量を80%削減(2013年比)し、2040年度までにカーボンニュートラルの実現を目指しています。同グループが排出するCO2の95%以上が電力使用にともなうもので、年間では日本全体の発電量の1%に相当すると言います。

主な取り組みとしては、ワークスタイルを変革する「フレキシブル・ハイブリッドワーク」、事業場ごとに温室効果ガス排出量をモニタリングし可視化する「温室効果ガス排出可視化PoC」、さらに再エネ・実質再エネの導入等による「データセンターのグリーン化」などを行い、カーボンニュートラル実現を目指します。

戸田建設

再生可能エネルギーにおいて、今後大きな成長が期待されている風力発電。日本の総合建設企業である戸田建設は、2010~2015年にかけて長崎県五島市沖で浮体式洋上風力発電実証実験を実施。2016年3月には五島市と五島フローティングウインドパワー合同会社(戸田建設100%子会社)が国内初となる浮体式洋上風力発電設備を実用化し、再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。

また、同社は、カーボンニュートラル実現に向けたグループ行動計画を策定。建設機械の軽油使用にともなうCO2排出量削減や、再生可能エネルギー電力の調達および使用の推進、低炭素資材の調達推進、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)普及に向けた取り組みなどを行っています。

GXに取り組む海外企業の事例

GXに取り組む海外企業の事例を4つご紹介します。

Amazon

世界最大のショッピングサイトやデータセンター事業などを手掛ける米国のAmazonは、パリ協定の目標達成を10年前倒しで達成する取り組みを行っています。同社は2019年、Global Optimismとともに気候変動イニシアチブ「The Climate Pledge(気候変動対策に関する誓約)」を設立。2040年までにネット・ゼロカーボンを目指しています。なお、Global Optimismは国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の第4代事務局長を務めたクリスティアナ・フィゲレス氏が創設した団体です。

The Climate Pledgeには、Microsoft、IBM、ユニリーバ、Uberなどグローバル企業が名を連ねています。参加企業には、循環型経済の革新、クリーンなエネルギーソリューションの展開など科学的根拠に基づいたビジネスの変革の実施が求められています。

また、同社は2030年までに再生可能エネルギーの電力比率100%、10万台の電気配送車利用、世界中の森林再生プロジェクトへの投資などに取り組むとしています。

ユニリーバ

英国ロンドンに本拠を置く世界的な一般消費財メーカーのユニリーバは、2030年までに自社からのCO2排出量ゼロ、2039年までに調達から販売まですべての過程でカーボンニュートラルを目指しています。同社は2010年以降、世界の自社工場から温室効果ガスを75%削減し、世界の全事業場で使用するエネルギーの51%を再生可能エネルギーに切り替えました。

また、「自然の保護と再生」として主な農作物の100%持続可能な調達の実現や、2030年までに製品の原料を100%生分解可能とすることも掲げています。さらに、「ごみのない世界」として2025年までに非再生プラスチックの使用量50%削減やプラスチックパッケージを100%再使用可能・リサイクル可能・堆肥化可能にすることなどに取り組んでいます。

インターネット関連サービス大手の米国企業Googleは、2007年にカーボンニュートラルを達成。2017年には年間消費電力のすべてを再生可能エネルギーで賄う最初の大手企業となり、それ以降も継続しています。また、同社は2030年までに、24時間365日カーボンフリーなエネルギーのみで事業運用することを目標に掲げました。

たとえば、米ネバダ州のデータセンターでは、ほかの再生可能エネルギーよりも安定して発電可能な地熱発電を取り入れています。再生可能エネルギーは天候や時間帯により発電量が変動する難点もありますが、複数のデータセンターで効率よく利用できるよう、新たな機能を持ったシステムを導入しました。こうした取り組みにより20,000件のクリーンエネルギー関連の雇用を支えるとしています。

Microsoft

米国の世界最大手コンピュータソフトウェア企業であるMicrosoftは、2020年1月に「2030年までにカーボンネガティブを実現する」計画を発表しました。カーボンネガティブは、温室効果ガスの排出量と吸収量が実質ゼロであるカーボンニュートラルよりも、吸収量が上回る状態を意味します。

カーボンネガティブを達成し、1975年創業以来排出してきたCO2を完全に排除したのち、サプライチェーンとバリューチェーン全体の排出量削減へと拡大させていくとしています。具体的には、カーボンネガティブに寄与する新たなCO2削減・除去テクノロジーへ10億ドルの投資、CO2削減関連の公共政策に対するサポート、自社の厳格な基準に基づいたレポートを公表し進捗状況の透明性を確保するなどの取り組みを推進します。

GXの実現には、DXが不可欠

世界的な共通課題となっている温室効果ガス排出量削減の達成に向け、必須の取り組みとされるGXですが、これを実現するためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。経済産業省はDXを下記のように定義しています。

- 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

- 引用元:「DX推進指標」における「DX」の定義(経済産業省)

また、2021年に経済産業省が発表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、「カーボンニュートラルは電化社会。グリーン成長戦略を支えるのは、強靱なデジタルインフラである」と強調されていることからも、GXを支えるのがDXだと分かります。

たとえば、温室効果ガス排出の総量が大きいと言われる製造業は、排出量削減に向けた手段としてDX推進が必須となるでしょう。また、再生可能エネルギー電力の余剰電気を効率的に活用するための社会インフラ改革も、デジタル化がカギとなっています。

GX実現には、業務プロセスのデジタル化はもちろん、製品・サービス、ビジネスモデルとともに企業文化・風土、組織を変革するDXが不可欠なのです。

まとめ

化石燃料から温室効果ガスが発生しないクリーンエネルギー中心へと転換し、経済社会システム全体を変革しようとする取り組みであるGX。世界共通課題への取り組みと同時に、経済成長の機会でもあり、企業にとっては競争力向上などが期待されます。しかしながら、GXの実現にはDXが欠かせません。GXの取り組みを検討している企業は、専門知識のあるITベンダー企業に相談してみてはいかがでしょうか。