サイト内の現在位置

コラム

ハッカソンとは?

意味やアイデアソンとの違い、イベント事例を解説

UPDATE : 2023.04.21

ハッカソンとは、アプリやシステムの開発を担当するエンジニア、デザイナー、プログラマーなどが集まり、集中的に開発を行うイベントです。近年ではアプリやシステムに限らず、より広義なテーマをもとにディスカッションを行うイベントを指す場合もあります。本記事ではハッカソンの発祥や目的、アイデアソンとの違い、開催・参加するメリットなどをくわしく解説します。

INDEX

- ハッカソンとは?アプリやシステムの開発を集中的に行うイベント

- ハッカソンの発祥

- アイデアソンとの違い

- ハッカソンの目的

- 新規事業や商品を開発する

- 新しいコミュニティを構築する

- 開催企業をPRする

- IT人材を育成する

- ハッカソンの種類

- 社外の人を招いて開催する「一般ハッカソン」

- 社内の従業員を対象に行う「社内ハッカソン」

- 教育機関と連携で行う「産学連携ハッカソン」

- ハッカソンを開催するメリット(企業側)

- 企業のメリット① 組織力や帰属意識が向上する

- 企業のメリット② オープンイノベーションにつながる

- 企業のメリット③ 人材育成ができる

- ハッカソンに参加するメリット(参加者側)

- ・参加者のメリット① 最新技術に触れられる

- ・参加者のメリット② 開発の全工程を体験できる

- ・参加者のメリット③ 活発なコミュニケーションができる

- ハッカソンを開催する手順

- ①参加者を募集する

- ②事前準備を行う

- ③テーマを発表しチーム分けを行う

- ④アイデア出しとコーディング

- ⑤成果と結果発表

- ⑥開催後のフォローアップ

- ハッカソンのイベント事例

- ①PR TIMES内定直結ハッカソン

- ②KDDI DIGITAL GATE HACKS

- ③Digital Hack Day

- ④IDEACTIVE JAPAN PROJECT

- ~IDEACTIVE JAPAN PROJECT×NECソリューションイノベータ~

- まとめ

ハッカソンとは?

アプリやシステムの開発を集中的に行うイベント

ハッカソンとは、主にソフトウェア開発におけるエンジニアやデザイナー、プログラマーなどが集まり、一定期間集中的にアプリケーションやシステムなどを開発するイベントのことです。ハッカソンでは、参加者がチームを結成して意見やアイデアを出し合い、あらかじめ決められたテーマにそって開発を進め、その成果を競い合います。

近年ではソフトウェア開発に限らず、「ワクワクする夏休みをデザインしよう」というテーマなど、さまざまなハッカソンが開催されています。そのため、開発担当者のみならず、営業担当者や広報担当者、商品開発担当者などが参加するハッカソンもあります。日常の業務とは異なった環境や仲間とともに開発を行うハッカソンは、新たな価値や技術を生み出すオープンイノベーション手法として注目されています。

ハッカソンの発祥

ハッカソンという言葉は、システムの解析や改良を意味する「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語です。米国IT企業のサン・マイクロシステムズのマーケティングチームによって、1999年から「ハッカソン」という言葉が使われ始めたと言われています。その後、アメリカ・シリコンバレーを中心に広がりはじめ、Google、Apple、Facebookなどの有名企業が相次いでハッカソンを開催したことで、その存在が知られるようになりました。

日本では、2011年に東日本大震災からの復興や被災者支援のサービスを開発するハッカソン「Hack For Japan」が開催され、その名が広く知れ渡るようになりました。

ハッカソンは、優れたオープンイノベーション手法であると同時に、開催する主催者にとっても認知度の向上や人材確保などの点で大きなメリットがあります。そのため、近年は大手からベンチャーに至るまで、多くの企業がハッカソンを開催するようになりました。

アイデアソンとの違い

ハッカソンと並んで使われる用語としてアイデアソンがあります。ハッカソンと同様に、「アイデア(Idea)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語で、さまざまな会社、部署、立場、職種の人が集まり、特定のテーマに沿った活動を行う点では同様です。

ハッカソンでは、アプリやシステムなどのプロダクトで成果を競いますが、アイデアソンでは新たな商品企画やビジネスモデルなどの「アイデア」を競います。ハッカソンではプロダクトを開発するので、基本的に参加者はエンジニアなどの開発者がメインとなります。一方、アイデアソンは開発が伴わないため、幅広い層からの参加が見込めます。また、ハッカソンは数日から数週間にわたって開催されますが、アイデアソンでは数時間から数日程度と比較的短い期間で開催されます。

もともとアイデアソンは、ハッカソンの準備段階に実施されるものとして位置付けられていました。最近では、参加のハードルが低い点や短い期間で開催できる手軽さから、アイデアソン単体で開催されるケースも増えています。

ハッカソンの目的

ハッカソンには、開催する側と参加する側、それぞれに目的があります。ここでは、開催する側の目的を4つ紹介します。

新規事業や商品を開発する

ハッカソンは優れたオープンイノベーション手法として注目されています。多種多様な経験とスキルを持った人たちが集まり、集中的に開発を行うことで、新たな発想やブレイクスルーが得られる可能性が高まります。これこそがハッカソン最大の目的です。

「社内」ハッカソンであれば部署を横断した交流から、「社外」ハッカソンであれば企業や業界の垣根を超えた交流から、それぞれ新たなイベノーションが起き、新規事業や新商品が生まれることが期待されています。

新しいコミュニティを構築する

ハッカソンでは、その場に集まった不特定多数の人とチームを組みます。また、チームを組んだメンバーはその後も交流を続け、活発に連絡や情報交換を行う傾向があります。通常では出会えなかった人たちとの交流によって、新たな発見や発想が生まれることもあるでしょう。また、ハッカソンをきっかけに、業務の依頼や協力関係が生まれるケースも少なくありません。そのような新たなコミュニティの形成も、ハッカソンの目的の1つです。

開催企業をPRする

社外ハッカソンを開催する場合、企業のPRも目的の1つとなります。たとえば、自社の商品やサービスに沿ったテーマを設定すれば、参加者に対して、その商品やサービスを深く認識してもらうことができます。また、事業に関連するプロダクトをハッカソンで開発すれば、その商品やサービスに対して愛着を持ってもらえる可能性も高まります。自社商品やサービスにテーマを設定しなかった場合でも、企業そのものの認知度は高まるでしょう。その結果、ハッカソンに参加した優秀な人材が求人に応募してくることもあり得ます。近年では、「内定直結ハッカソン」と題して、採用試験代わりにハッカソンを行うケースも増えています。

IT人材を育成する

ハッカソンの参加者は、通常業務とは異なる層との交流により、新たな技術や論理的思考に役立つフレームワークに触れる機会が得られるでしょう。また、優秀な外部エンジニアとの交流は、新たな知見の獲得のみならず、自らの成長に対するモチベーションの向上にもつながります。近年では、従業員のレベルアップを目的とした研修目的でハッカソンに参加させる企業も増えてきています。

ハッカソンの種類

ハッカソンは、大きく「一般ハッカソン」「社内ハッカソン」「産学連携ハッカソン」の3つに分類されます。それぞれについて、以下で簡単に解説します。

社外の人を招いて開催する「一般ハッカソン」

企業や団体が、社外に向けて開催するハッカソンが「一般ハッカソン」です。名前の通り、もっとも標準的でよく知られたハッカソンであり、大企業からベンチャー、官公庁や各種団体まで、さまざまな組織が実施しており、テーマも多岐にわたります。また企業の単独開催だけでなく、後述する「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」のように、複数の企業が協賛して開催するケースもあります。

開催企業は、自社の従業員だけではなく、外部に向けて幅広く参加者を募るため、大規模なハッカソンとなる傾向があります。

社内の従業員を対象に行う「社内ハッカソン」

一般ハッカソンとは異なり、社内の従業員に参加者を限定するのが「社内ハッカソン」です。社内ハッカソンの主な目的は、従業員のスキルアップや新商品・サービス開発などです。普段接することが少ない他部署の従業員同士でチームを組めば、新たな横のつながりが生まれ、社内コミュニティの活性化が期待できます。また、短期集中的にアプリやシステムなどの開発を行えば、自社商品やサービスに対する愛着が増すなどの効果もあるでしょう。

一般ハッカソンと比べ、募集は社内(もしくは関係会社)のみと小規模なため、開催や運営にかかる手間も少なくなります。

教育機関と連携で行う「産学連携ハッカソン」

新技術の開発と新たな人材の育成を目的として、大学を中心とした教育機関と民間企業が連携して開催するハッカソンが「産学連携ハッカソン」です。日本における産学連携ハッカソンは、2013年に東京工科大学と日本ベンチャーキャピタル株式会社が連携して開催した「大学ハッカソン」がはじまりと言われています。現在では、大学のみならず高専や中学高校など、さまざまな教育機関が企業と連携して産学連携ハッカソンを開催しています。

ハッカソンを開催するメリット(企業側)

ハッカソンには、開催する企業と参加者、それぞれにメリットがあります。企業側のメリットは以下の3つがあります。

企業のメリット① 組織力や帰属意識が向上する

特に社内ハッカソンの場合、普段交流がない他部署の従業員とのコミュニケーションが活発になるため、仲間意識が芽生え、ひいては企業に対する帰属意識の高まりが期待できます。また、自社商品やサービスに関する内容をテーマとして設定すれば、その商品やサービスに対する理解が深まるでしょう。

企業のメリット② オープンイノベーションにつながる

ハッカソンは効果的なオープンイノベーションの手法として知られています。ハッカソンでは、社内外を問わず、異なる専門性を持つ人や、これまで交流したことがなかった人ともチームを組むため、それぞれの視点から問題解決のためのアイデアが生まれます。自分にはなかった新しい視点の意見や考え方、そして技術と触れることで、オープンイノベーションの推進が期待できます。

企業のメリット③ 人材育成ができる

ハッカソンでは、チームとなった参加者たちが、自らの経験とスキルを持ち寄って、限られた時間の中で集中して作業を行います。普段とは異なる環境で、普段とは異なる仲間とともに培った知識と経験は、参加者の成長へとつながります。

ハッカソンに参加するメリット(参加者側)

続いて、参加者側の3つのメリットを解説します。

参加者のメリット① 最新技術に触れられる

特に、社外ハッカソンでは、テーマとしてAI、IoT、フィンテックなどの最新技術を設定するケースが多いため、参加すればそれらの技術や知識に触れることができます。最先端技術をあつかう技術者や著名な専門家が数多く参加している可能性が高く、質問や意見交換などを通して、自らの知見を高めることが可能です。

参加者のメリット② 開発の全工程を体験できる

ハッカソンでは、企画から要件定義、設計、開発、テストまでをチーム全体で行います。チーム内である程度の役割分担はあるものの、基本的にすべての工程をチームメンバー全員が体験します。通常業務では担当したことがない開発工程の部分を経験できるため、新たな知見を得ることができるでしょう。

参加者のメリット③ 活発なコミュニケーションができる

初対面のメンバーと、短時間でプロダクトを開発するには、十分なコミュニケーションと連携が不可欠です。普段、個人で作業することが多いエンジニアにとって、ハッカソンはコミュニケーション能力を向上させる手段としても有効です。社内ハッカソンの場合は、自社のエンジニア同士の交流が深まるため、社内コミュニケーションの活性化が期待できます。

ハッカソンを開催する手順

実際に企業がハッカソンを開催する際には、どのような手順を踏むのでしょうか。一般的なケースの例を簡単に解説します。

①参加者を募集する

まずはハッカソンの種類(社内・社外・産学連携)と目的(認知度アップ、商品開発、人材採用など)を定め、それに応じて参加者数の規模を決定します。

続いて、目的に応じたハッカソンのテーマ、開発形式(使用言語、使用するツールなど)、発表の形式、審査方法、参加対象者(社会人、学生、開発経験者のみ、初心者可など)、開催日時、会場などを決定して、ハッカソン開催の公表と参加者の募集を行います。

ハッカソンでは、会場選びが重要です。長時間にわたって作業をするので、会場が狭すぎると開発するスペースを確保できなかったり、周囲の声がうるさくてコミュニケーションがとりにくくなったりします。逆に広すぎると、全体に目が届かなくなりスタッフのサポートが行き渡らない可能性が高まります。

②事前準備を行う

ハッカソンを実施するための会場の準備を行います。Wi-Fiは参加者が同時に接続しても問題ないか、コンセントの数は十分か、延長コードはどれくらい必要か、会場の空調は問題ないか、机や椅子の数は足りるかなど、事前に調査しましょう。

また、ハッカソンの運営に必要な役割(進行役、参加者の受付、案内役、タイムキーパー、広報など)を洗い出し、スタッフを割り振ります。

③テーマを発表しチーム分けを行う

ここからは、ハッカソン開催時における運営手順について解説します。

まずは、開催するハッカソンのテーマと目的を参加者に説明します。一般的には、募集の段階でおおよその目的とテーマは発表されますが、あらためてそのテーマと目的を設定した背景や主旨について説明します。また、成果の発表形式についても、この段階で伝えておくようにしましょう。

説明が終わったら、参加者のチーム分けを行います。チームの人数が多すぎると発言の量やコミュニケーションをとる相手が偏る可能性があるので、1チーム5〜6人程度がよいでしょう。

チームメンバーのスキルや経験が偏らないように、アンケートなどで参加者の経験やスキルを事前に把握しておくのもおすすめです。ただし、参加者の欠席や遅刻は一定数必ず発生するものなので、ある程度の偏りは許容範囲と割り切るようにしましょう。

なお、大規模なハッカソンの場合、チーム分けで席の移動が発生すると、大幅な時間ロスになる可能性が高まります。受付の段階でチーム分けを済ませてしまうのもよいでしょう。

④アイデア出しとコーディング

チームが決まったら、まずはどんなプロダクトを開発するのか、アイデア出し(アイデアソン)を行います。アイデア出しの段階は、ブレインストーミングなどと同様、他者の考えを批判・否定するのは禁物とされています。注意事項として開催者側が事前に通知しておきましょう。

アイデア出しが終わったら、具体的にどのようなアプリやシステムにするのかを絞り込み、コーディングを行います。進行役は、各チームの様子を実況したり、アイスブレイク中に参加者にインタビューしたりするなど、ハッカソンが盛り上がるように努めます。

⑤成果と結果発表

制限時間を迎えたところで進行役がアナウンスし、各チームに成果発表のプレゼンテーションを促します。各チームのプレゼンテーションの後、発表されたプロダクトに対して審査を開始。審査の方法はゲスト審査員による採点や参加者による投票などがあります。審査は必須ではありませんが、ある程度の順位づけをすることで、イベントとしての盛り上がりが増します。

なお、一般的にハッカソンで開発されたプロダクトは、「パブリックドメインとして、他の参加者も含めた第三者が無償で自由に利用できる」と考えられています。しかし、後々になってのトラブルを避けるためにも、参加申し込みの段階で使用許諾の同意をとっておくようにしましょう。

⑥開催後のフォローアップ

ハッカソン開催後、主催者はアンケートの実施やプロダクトに対するフィードバックなど、参加者に対するフォローアップを行います。

社外ハッカソンでは、その成功が自社のアピールにもつながるので、当日の様子を記事としてまとめ、自社ブログやSNSなどで公開するようにしましょう。

もし、参加者が開発したプロダクトを開催者が実際に運用する場合、その参加者チームと連絡をとり、運用方法について確認をとりましょう。たとえパブリックドメインであっても、無断で使用してしまうと参加者が不信感を覚える可能性があるので注意が必要です。

ハッカソンのイベント事例

ここからは、国内企業が開催(主催)しているハッカソンの事例を4つ紹介します。

①PR TIMES内定直結ハッカソン

プレスリリースの配信サービスを提供する「PR TIMES」では、2016年よりエンジニア志望の学生(大学生、大学院生、高専生)を対象とした「PR TIMES内定直結ハッカソン」を開催しています。このハッカソンは、その名の通り同社の採用選考を兼ねており、基準に達した学生に対しては、中途採用基準の条件で正社員の内定オファーが届きます。

このハッカソンを通じて同社に入社した新卒社員は、2022年7月の段階で通算9名にのぼります。

②KDDI DIGITAL GATE HACKS

KDDIが主催する「KDDI DIGITAL GATE HACKS」は、IoTをテーマにした学生(大学生、大学院生、高専生)向けハッカソンです。

第6回の開催となった2022年夏のハッカソンは「ワクワクする夏休みの過ごし方をデザインしよう」をテーマに、4日間にわたってオンラインにて開催されました。KDDIで実際にサービスを開発しているメンバーがチューターとして参加者をフォローするため、学生にとっては現役開発者からのアドバイスがもらえる貴重な機会となっています。なお、このハッカソンをきっかけにKDDIへの入社を決めた学生もおり、人材確保の手段としても効果を発揮しています。

③Digital Hack Day

「Digital Hack Day」はヤフー株式会社が毎年「デジタルの日(毎年10月の第1日曜日・月曜日)」に開催している、日本最大規模のハッカソンです。発祥は、2005年に米国のYahoo!が開催したハッカソンイベント。その後、2007年にYahoo!の社内ハッカソンとして日本に上陸。2013年からは社外ハッカソンとして進化しました。参加資格は特になく、学生も社会人も参加可能です。

受賞チームには大会後に取材を行い、Yahoo!ニュースにて紹介するなどのフォローアップも実施しています。

④IDEACTIVE JAPAN PROJECT

「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」は、日本マイクロソフト株式会社、ソフトバンク株式会社、Facebook Japan株式会社など、40を超える複数のリーディングカンパニーと全国の学生が協力し合い、官・民・学のグループで活動するプロジェクトです。

「世界が驚く、日本発のビジネスを創る。」というビジョンのもと、子ども、学生、社会人、シニアなど、分け隔てなくアイデアを出し合いビジネスを作り出していくことを目的としています。

なお、同プロジェクトは長期にわたるハッカソンイベントで、「ひらめきアイデアコンテスト」のSeason.1、「ひらめきアクティベートコンテスト」のSeason.2、「事業化」のSeason.3という、3つのフェーズから構成されます。

NECソリューションイノベータは、イノベーションを起こし、日本の未来に貢献したいという想いから「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」に共感し、シルバースポンサーとして協賛しています。

~IDEACTIVE JAPAN PROJECT×NECソリューションイノベータ~

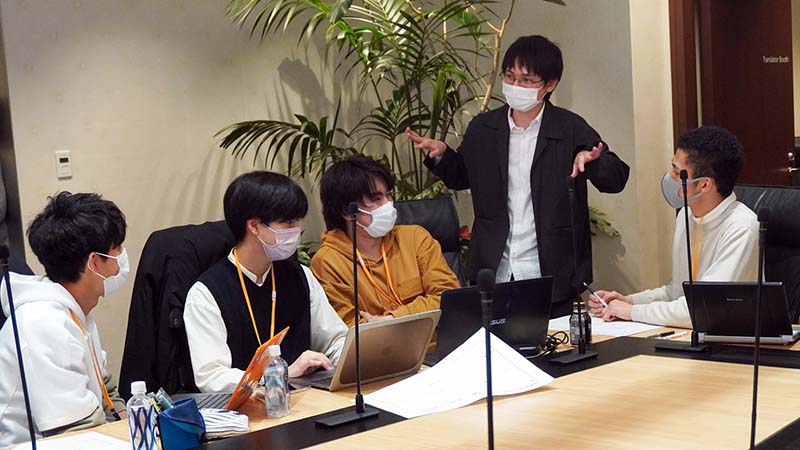

2022年12月7日、「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」にNECソリューションイノベータが課題を提供し、ワークショップイベントが開催されました。24名の現役大学生が参加した本ワークショップは、企画・運営も「IDEACTIVE JAPAN PROJECT」に参加している大学生によって行われました。

まずファシリテーターから、今回の発想のフレームワークとなる「デザイン思考」の解説があった後、「個人や働く人のウェルビーイングを実現するデジタルコミュニケーションの活用アイデア」をテーマとした参加者によるアイデア出し「ひらめきトライアル」を実施。テーマにそって課題とアイデアの抽出が行なわれました。続いて、ビジネスプランを考えるフレームワーク「リーンキャンバス」にアイデアを落とし込み、最後に1人分という制限時間のなかでアイデアの発表を実施。優秀チームとアイデア王(「ひらめきトライアル」の最優秀賞)が表彰されました。

ハッカソン後の交流会では、学生とNECソリューションイノベータ社員の間で活発な意見交換が行なわれ、学生からはインターンシップを希望する声も寄せられました。

関連情報

まとめ

国内でもさまざまな種類、規模で開催され、オープンイノベーションの手段として注目されているハッカソン。企業側はハッカソンで開発したプログラムを運用したり、参加者側はハッカソン開催企業に就職したりするなど、開催企業、参加者、双方にメリットがあります。新商品を開発したい、新たな人材を獲得したいという企業は、ハッカソンの開催を検討してみてはいかがでしょうか。