サイト内の現在位置

コラム

UXとは?

UIとの違いや改善の具体例をわかりやすく解説

UPDATE : 2023.05.05

UX(User experience:ユーザーエクスペリエンス)とは、サービスや製品を利用することで得られる体験を示します。一方、UI(User interface:ユーザーインターフェース)は、サービスや製品とユーザーをつなげる接点を示します。いずれも“体験”が重要視される昨今のビジネス環境で、注目を集めている概念です。

そこで本記事では、UXの意味やUIとの違い、UX向上の具体例、UXとDXの関係などをわかりやすく解説します。

INDEX

- UXとは

- UXの期間について

- UXハニカムが示すUXの構成要素

- UXと「UI」「ユーザビリティ」の違いと関係性

- UIとは

- ユーザビリティとは

- UXとUIおよびユーザビリティの関係性

- UXが重要視されている理由とメリット

- モノ消費からコト消費への変化

- 顧客接点と情報共有手段の多様化

- ロイヤルカスタマーの獲得

- 優れたUX向上の具体例

- 【事例①】ライフスタイルを一変させた「Netflix」

- 【事例②】自動販売機のUXを革新した「Coke ON」

- UX改善の方法とポイント

- UXと切っても切れない関係のDX

- まとめ

UXとは

UXとは、「User eXperience(ユーザーエクスペリエンス)」の略で、ユーザーがサービスや製品の使用で得られる体験を示す言葉です。例えばECサイトでは「欲しい商品を見つけやすい」「サイトの機能を理解しやすい」「サイトのデザインがオシャレで好ましい」「カスタマーサポートの対応が早くて親切」などと感じる、サービス・製品にまつわる体験の全てがUXにあたります。

UXの期間について

UXは、サービスや製品の利用前・利用中・利用後の全てで生じるとされています。つまり、UXは「製品を使っている時」などの一時的な体験だけを指しているわけではないのです。

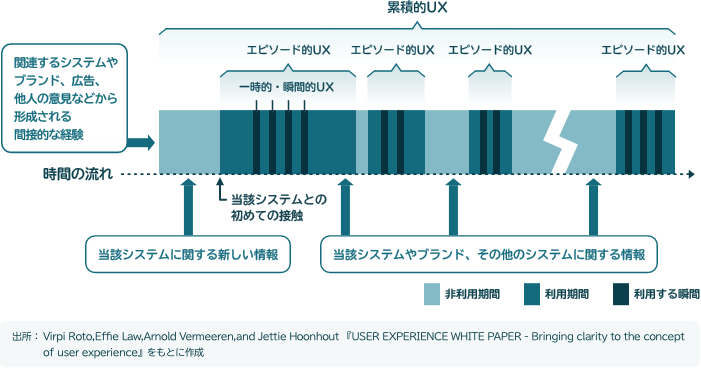

UXの期間については、ドイツで2010年に開催されたUXセミナーの資料である『USER EXPERIENCE WHITE PAPER』の解説が知られています。同資料では、UXを「Anticipated UX(予期的UX)・Momentary UX(一時的・瞬間的UX)・Episodic UX(エピソード的UX)・Cumulative UX(累積的UX)」に分類しています。

予期的UXは「サービスや製品を購入・利用する前段階の体験」です。広告や過去の経験などから、体験を想像することで発生します。そのほかは上図の通りで、一時的・瞬間的UXは「サービスや製品を実際に利用している時の体験」、エピソード的UXは「特定の利用経験を振り返って評価する体験」、累積的UXは「非利用期間を含む全期間でUXを全体的に回想する体験」となります。UXの改善策を検討する際には、対象とするUXの時間軸を明確にして取り組まねばなりません。

UXハニカムが示すUXの構成要素

UXハニカムは、ユーザーの知覚や感情、反応などの主観的な体験であるUXの構成要素を分かりやすく抽出したフレームワークです。2004年に、情報アーキテクチャを専門領域とするピーター・モービル氏によって提唱されました。

UXハニカムでは「Useful(役に立つか)・Usable(使いやすいか)・Desirable(好ましいか)・Findable(見つけやすいか)・Accessible(アクセスしやすいか)・Credible(信頼できるか)・Valuable(価値があるか)」の7つの要素でUXを整理しています。

UXハニカムの構成要素は、ユーザー視点でUX改善に取り組む際の評価軸として役立ちます。例えば、Credible(信頼できるか)の観点では、「信頼につながる情報発信ができているか」などの基準で現状のUXを評価可能です。さらに分析を深めれば、「製造元情報を開示する」「情報更新頻度を高める」など、具体的なアクションプランの立案にもつながります。

UXと「UI」「ユーザビリティ」の違いと関係性

ここでは、UXと混同されやすい用語について、その意味と関係性を解説します。

UIとは

UIとは、「User Interface(ユーザーインターフェース)」の略で、ユーザーとサービス・製品との接点(タッチポイント)を指す言葉です。例えばWebサイトの場合、画像や文字、ボタン、入力フォームなど、操作画面でユーザーが目にする全ての要素がUIとなります。これらの接点における操作性や機能性をもって「UIが優れている」「UIが悪い」などと評価されます。

なお、UIには以下のような分類があります。

| GUI Graphical User Interface |

コンピュータの画面上に表示されるボタンや図形を、マウスポインタで動作させて情報の入力操作をする方式。PCをはじめ、スマートフォンやデジタル家電、ゲーム機など一般向けコンピュータ製品で採用されている。 |

|---|---|

| CUI Character-based User Interface |

キーボードで文字(コマンド)を入力してコンピュータを動作させる操作方式。Command Line Interface(CLI)やCommand User Interfaceとも言われる。 |

| NUI Natural User Interface |

人の日常的で自然な動きで操作できるようにする方式。より直感的な操作が可能な方式で、タッチパネルやモーションセンサー対応のゲーム機などで採用されている。 |

| VUI Voice User Interface |

音声で情報を操作する方式で、NUIの一種に分類されるケースもある。VUIが機能している代表例として、スマートフォンに搭載されたSiri(iPhone)やGoogleアシスタント(Android)、スマートスピーカーのAmazon Alexaなどがある。 |

ユーザビリティとは

ユーザビリティ(Usability)とは、“使いやすさ”や“使い勝手”を意味する言葉です。漠然とした意味のユーザビリティに関しては、ISO(国際標準化機構)およびJIS(日本産業規格)をはじめ、さまざまな組織・個人により定義が試みられています。

ユーザビリティを扱う際のポイントは、ユーザビリティが「特定の利用状況下で、特定のユーザーが利用目的を達成する」ことを前提にしている点です。つまり、ユーザビリティを把握するためには、個別の<利用状況・ユーザー・目的>を明確にする必要があるのです。これらの前提を踏まえ、「簡単に、ストレスなく利用できたか」「効率的に利用できたか」「正確に利用できたか」などの観点から、ユーザビリティは評価されます。

UXとUIおよびユーザビリティの関係性

UXはサービス・製品の利用前・利用中・利用後で得られる体験の全てを含むため、接点であるUIの体験も含みます。そして、UIの体験を含むUXの品質を評価する要素がユーザビリティになります。

つまり「ユーザビリティの高いUIが、UXに好影響を与える」ケースは起こり得ます。ただし、UIおよびユーザビリティは、あくまでUXの一要素である点を忘れてはいけません。UXを向上させるためには、ユーザビリティ以外の信頼性(Credible)や有用性(Useful)などの諸要素についても、UIを含む体験全体でデザインしていく取り組みが求められます。

UXが重要視されている理由とメリット

ここでは、サービスや製品の開発でUXがより重視されるようになった背景とメリットについて、代表的な3つの観点を紹介します。

モノ消費からコト消費への変化

市場の成熟とコモディティ化が進んだ昨今では、モノそのもので差別化することが困難になりました。そこで重要視されているのが、体験や経験にフォーカスする「コト消費」の価値観です。コト消費では、初めてサービスや製品に触れた時からアフターサービスに至るまで、サービス・製品で得られる体験全体を通して付加価値を感じられるようなアプローチが求められます。

UX改善による付加価値の獲得は、体験が重要視される今の時代に欠かせない取り組みです。機能やスペック面とは異なる領域で優れたUXを提供できると、他社が簡単に真似できない差別化要素や競争優位性の獲得につながります。

顧客接点と情報共有手段の多様化

現在はインターネットおよびSNSの普及もあり、顧客接点の多様化・複雑化が進んでいます。こうした状況下で、サービスや製品を通じて一貫性のある体験をユーザーに提供するためには、UXの観点を重要視した、ユーザーに寄り添う取り組みが求められます。

また、情報があふれる昨今では、購買行動において「検索」や「共有」が重要な役割を担います。ユーザー発信の情報共有から自然発生的にPRが実現するケースもあれば、ブランドイメージを毀損する情報が瞬時に拡散してしまうケースもあります。そのため、あらゆる顧客接点でユーザーがより良い体験を得られるように、UX視点でビジネスをデザインする取り組みが必要なのです。

ロイヤルカスタマーの獲得

優れたUXを提供できれば、ブランドやメーカーに信頼を寄せるロイヤルカスタマーの獲得につながります。発信力のあるロイヤルカスタマーと強固な信頼関係を築けると、SNSや口コミサイトを通じたポジティブな情報の拡散が期待できます。

なお、近年はデータ分析技術が進化し、より精緻な顧客分析が可能になりました。分析データを活かして、個人にカスタマイズされたサービスや情報の提供も可能です。IT環境を整備しデジタルツールを効果的に活用できれば、UXの向上、ひいてはロイヤルカスタマー獲得に向けた施策を、より効率的に展開できるようになっているのです。

優れたUX向上の具体例

ここでは、優れたUXを提供することでビジネスを成長させ続けている事例を2件紹介します。

【事例①】ライフスタイルを一変させた「Netflix」

動画配信事業者の代表格として有名なNetflix社ですが、もともとはDVDレンタルの宅配サービスでビジネスをスタートしました。同社が創業したのは1997年。まだ店舗でDVDを借りるビジネスモデルが主流であった時代に、宅配でDVDを借りるという新たな体験をユーザーに提供したのです。その後も、サブスクリプション型の料金体系やストリーミング配信サービスなど革新的なビジネスを展開し、コンテンツ産業およびユーザーのライフスタイルに変革をもたらしました。

同社の動画ストリーミングサービス「Netflix」は、顧客視点の取り組みを深めている点でも知られています。具体的には「独自アルゴリズムによる作品のレコメンデーション機能」「多種多様なデバイスでの視聴対応」「シンプルでパーソナライズされたUI」「顧客ビッグデータを活かしたオリジナルコンテンツの制作」などの取り組みがあります。これらのUX視点で進めた改善施策により、同サービスの継続利用率向上につなげています。

【事例②】自動販売機のUXを革新した「Coke ON」

「Coke ON」は、日本コカコーラ株式会社が提供するスマートフォン向けアプリです。メインとなるスタンプ機能は、ドリンクの購入やキャンペーンへの参加でスタンプを5個貯めると「ドリンクを1本無料で交換できるチケット」が手に入るというもの。自動販売機の利用が多いユーザーにとって、特にメリットのあるサービスです。

さらに同アプリは、歩いた距離が目標に到達すればスタンプを獲得できる「Coke ON ウォーク」や、決済サービスと連携して自動販売機でのキャッシュレス決済を可能にする「Coke On Pay」なども実装して、自動販売機のUXを一新。ユーザーの生活に密接し、 “サービスを使いたくなる”仕組みづくりを進め、競争優位性の獲得に成功しています。

UX改善の方法とポイント

ユーザーの視点に立って、サービス・製品のUXを改善するためには、以下のステップが必要です。

- STEP① UXの現状を把握する

- STEP② 理想とのギャップから改善施策を検討する

- STEP③ UX改善施策を実施して検証する

UXの改善は、改善対象とするUXの特定とターゲットユーザーの現状を把握するところから始まります。なお、ユーザー体験を理解し、整理するための活動は「UXリサーチ」と呼ばれます。UXリサーチでは、ユーザビリティテストや1対1のデプスインタビュー、行動観察調査などのさまざまな手法を駆使して、ユーザーの悩みやニーズ、心理を明らかにするデータを集めます。

UXリサーチでユーザーの状況を明らかにしたら、課題を解決できる理想のUXを描き、施策に落とし込んでいきます。この際に有効な手法が「カスタマージャーニーマップ」です。ユーザーの行動や感情の遷移を可視化するカスタマージャーニーマップは、ストレス源になっている問題(ペインポイント)の把握に役立ちます。カスタマージャーニーマップを用いて、ユーザーの問題を解消する理想のUXをデザインできたら、それを実現する具体的な仕組みやUI、施策を検討します。

UXの改善に向け、複数の施策が立案された場合は、優先度を決めてから実行に移します。施策の実行後は、UXリサーチで施策の効果を検証することも大切です。ユーザーの心理や利用環境の変化に対応し続けるためにも、継続的にアップデートに取り組み、サービス・製品をブラッシュアップさせていくと良いでしょう。

UXと切っても切れない関係のDX

サービス・製品の競争力向上に直結するUXの改善は、DX(デジタルトランスフォーメーション)抜きには語れません。近年は、UXを改善するためのデータ収集・分析環境が整っており、得られたデータを製品やサービスの開発・改善に活かしていく取り組みが盛んです。こうした状況下で、競争優位性を確保するためには、データやデジタル技術を活用してUXの向上を目指すDXが欠かせないのです。

また、社内の業務システムや業務プロセスの改善を目的とするDXにおいても、UXは重要な視点となります。せっかくのIT投資を無駄にせず、ITが社内の業務効率や生産性向上に貢献できるようにするためには、社内のユーザーを対象にしたUXの強化が不可欠でしょう。

まとめ

サービスや製品で得られる体験が重要視される昨今のビジネス環境では、UX向上の取り組みが欠かせません。優れたUXをユーザーに提供できれば、ロイヤルカスタマーの獲得につながる可能性も高まります。

UXの向上にはデータ利活用が不可欠ですが、それは決して簡単な取り組みではありません。対象とするデータの特定やデータ収集分析方法の構築、データセキュリティ対策など、高度なスキルが求められます。安全かつ効果的にデータを活用し、最適なUXをデザインするためにも、専門知識のあるITベンダー企業に相談してみてはいかがでしょうか。