サイト内の現在位置

コラム

ナッジとは?

理論の意味や効果、事例をわかりやすく解説

UPDATE : 2023.05.19

ナッジ(nudge)とは、英語で「軽くつつく、行動をそっと後押しする」という意味の言葉です。行政やビジネスシーンでは「経済的なインセンティブや行動の強制をせず、行動変容を促す戦略・手法」であるナッジ理論として知られており、幅広い場面での応用が注目されています。

そこで本記事では、ナッジ理論の基礎知識から、ビジネスシーンでの活用事例、活用方法までわかりやすく解説します。

INDEX

- ナッジとは?

- ナッジが注目された背景

- ナッジ理論の原則とは?代表的なフレームワークを紹介

- ①NUDGES

- ②EAST

- ③MINDSPACE

- ビジネスにおけるナッジ活用の成功事例

- ①営業におけるナッジの活用例

- ②マーケティングにおけるナッジの活用例

- ③人事におけるナッジの活用例

- ナッジ理論を活用する方法

- ナッジ理論が有効な場面とは?

- ナッジ理論を活用するうえで把握しておくべき行動特性や心理現象

- ナッジ施策の注意点やデメリットとは?

- ナッジ活用を支えるITツール

- まとめ

ナッジとは?

ナッジ(nudge)とは、英語で「(注意を引くために)軽くつつく、そっと押す」転じて「ある行動をそっと促す」という意味の言葉です。ビジネスや行政の現場では、行動経済学を活用するべく体系化されたナッジ理論として広まっています。以下は、一般的なナッジ理論の定義です。

ナッジ理論とは

- 経済的なインセンティブを大きく変えたり、罰則・ルールで行動を強制したりすることなく、行動科学に基づいた小さなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手法・戦略

ナッジ理論を活用した身近な例としては「レジ待ちの並び位置に貼られた足跡のステッカー」や「トイレの『いつも綺麗に使っていただいてありがとうございます』という貼り紙」などがあります。このように幅広い場面で応用できるナッジ理論には、以下のメリットが期待できます。

- 強制することなく働きかけるため、反発を招くことなく行動変容を促進できる。

- 情報伝達方法を工夫するなど、低コストで効果を得られる可能性がある。

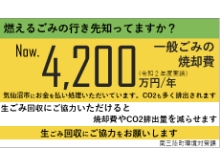

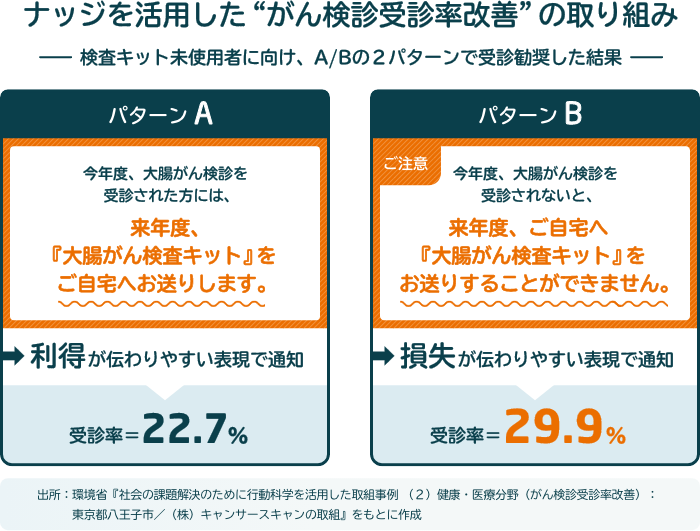

ナッジ理論のメリットが発揮された好例に、以下の図にある“がん検診受診率改善”の取り組みがあります。これは、前年度大腸がん検診を受診した方に向けて、大腸がん検診をするための検査キットを送付するという八王子市における施策です。同施策では、検査キットを未使用で、がん検診を受診していない方に向けた受診勧奨ハガキを送付する際にナッジ理論を活用。受診勧奨するメッセージパターンの変更のみで、受診率に大きな差を生じるという結果を得たのです。

ナッジが注目された背景

ナッジ理論は、シカゴ大学のリチャード・セイラー教授とハーバード大学のキャス・サンスティーン教授により、2008年に出版された『Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness』で提唱されました。その後、2010年にイギリスの内閣府内組織として期間限定のナッジユニット(ナッジ活用を推進する公的組織)「The Behavioural Insights Team」(以下、BIT)が設立。セイラー教授ら専門家をアドバイザーに招聘して活動を開始したBITは、税徴収率を目覚ましく向上させるなどの成果を挙げました。

BITの活動開始と成功を受け、公共政策へのナッジ導入が世界的に加速。米国では2015年に「Social and Behavioral Science Team」が設置され、日本でも2017年にナッジユニット「Behavioral Sciences Team(以下、BEST)」が組織されています。BESTおよび環境省は、行動経済学会と共催で「ベストナッジ賞」を開催するなど、ナッジを含む行動科学の知見を応用・普及させる活動を進めています。

2017年には、セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞したことで、同教授の研究領域である行動経済学およびナッジ理論への注目度がさらに増大。現在は、一般へのナッジ理論の浸透、およびビジネスシーンにおけるナッジ施策の実施が進んでいる状況です。

ナッジ理論の原則とは?

代表的なフレームワークを紹介

ここでは、ナッジ理論の理解に役立つフレームワークを紹介します。

①NUDGES

「NUDGES(ナッジズ)」とは、セイラー教授とサンスティーン教授が、2008年の著書『Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness』で提唱したフレームワーク。ナッジを活用して、人々の行動変容を促す際に重要視すべき基本原則とされています。

| NUDGES | |

|---|---|

| 【iNcentives】 インセンティブ |

対象者を動機付けする利益やメリットを与える。ただし、過度の経済的インセンティブのみで行動を強制する方法は、ナッジとは言えない。行動を起こすメリットやベネフィットを明示することが重要で、基本となる。 |

| 【Understand mappings】 マッピングの理解 |

選択肢から、どのような結果が得られるかを理解できるようにする。応用例としては「専門的な数値で説明されているデータを、対象に馴染みのある単位に変更したり、得られる結果をイラストで図示したりする」などがある。 |

| 【Defaults】 デフォルト |

あらかじめ推奨したい選択肢を初期設定にする。選択肢にこだわりが無い場合や、現状維持を望む場合、惰性が働く場合などに有効。スマートフォンやPCのように、複雑・難解な設定が必要な場面などで活用されている。 |

| 【Give feedback】 フィードバックの提供 |

選択および行動に対する評価を伝える。行動の結果を正確にフィードバックできると、次回以降で改善につながり、望ましい方向に導ける可能性が高まる。身近な例としては、デジタルカメラにおける撮影結果の簡易表示などがある。 |

| 【Expect error】 エラーの予期 |

発生しやすいエラーやミスをあらかじめ想定し、先手を打って対策を講じる。代表例としては、PCのスリープモードや自動電源オフ機能、シートベルト着用忘れ防止のアラームなどがある。 |

| 【Structure complex choices】 複雑な選択の体系化 |

多数で複雑な選択肢を構造的に整理して、選択しやすくする。例えば、ECサイトにおける商品群ごとの分類や、用途ごとのフィルタリングなどが該当する。 |

②EAST

EASTとは、BITが開発したチェックリスト型のフレームワークで、「Easy・Attractive・Social・Timely」の頭文字から名付けられました。施策が行動変容に有効かを評価する際に、チェックポイントとして活用できます。

| EAST | |

|---|---|

| 【Make it Easy】 簡潔にする |

選択や行動の障害となる要素を除き、簡単に利用できるようにする。Easyを実践するためには「デフォルト(初期設定)の活用」「煩わしさの排除」「メッセージの明確化・簡素化」がポイントとなる。 |

| 【Make it Attractive】 魅力的にする |

魅力的な選択肢やインセンティブを提示する。Attractiveの実践には「注目を集めること」「報酬や利得性の設計」が重要。注目を集めるためには、画像や色の工夫、施策のパーソナライズ化が効果的とされている。 |

| 【Make it Social】 社会的にする |

周囲の状況など、社会性に訴えかける。Socialを実践するためには「社会規範の提示」「公的に約束すること」が有効。集団の一員として取るべき行動を意識させたり、公の場で約束を宣言したりする取り組みで、人の社会性に働きかける。 |

| 【Make it Timely】 タイムリーにする |

効果的なタイミングで働きかける。Timelyを実践するためには「受け入れやすいタイミングでの提示」「即時的なコストやメリットの考慮」「具体的な事前計画づくりの支援」が求められる。 |

③MINDSPACE

MINDSPACEとは、EASTと同様に、BITが開発したチェックリスト型のフレームワークです。「Messenger・Incentives・Norms・Defaults・Salience・Priming・Affect・Commitment・Ego」からなる9つのチェック項目で構成されています。ナッジの活用を狙った施策が、ナッジの要点を抑えているかを、より詳細に検討したい場合に重宝されています。

| MINDSPACE | |

|---|---|

| 【Messenger】 メッセンジャー |

情報発信者の権威性や、情報発信者への感情に影響されるという特性。好まない発信者からの情報を無視してしまうケースもある。 |

| 【Incentives】 インセンティブ |

インセンティブに影響されるという特性。利得よりも損失を避けようとする損失回避の心理や、「遠い将来での違いは許容できるが、近い将来での違いは許容できない」という双曲割引の心理などが働く。 |

| 【Norms】 規範 |

他人の行動に影響されるという特性。明確に示されている場合もあれば、他人の行動から“暗黙の了解”などの社会規範を理解する場合もある。 |

| 【Defaults】 デフォルト |

あらかじめ設定された内容に従いやすいという特性。選択肢を提供する側が信頼できる場合、初期設定から暗黙の推奨を感じ取り、それを選択しないことに対する損失回避の心理などが働くとされている。 |

| 【Salience】 顕著性 |

目新しいものや自身に関係ありそうなものに、注意が向くという特性。また、簡単に理解できることも顕著性の重要なポイント。 |

| 【Priming】 プライミング |

無意識に刷り込まれたイメージや情報がプライミング(呼び水)となり、行動変容につながるという特性。 |

| 【Affect】 感情 |

感情的な反応が選択や行動に影響するという特性。例えば、気分が良い時は楽観的な判断をしやすくなり、悪い時は悲観的な判断をしやすくなる。 |

| 【Commitment】 コミットメント |

公の場での発言や約束事に整合性のある行動を取ろうとするという特性。他人に公約することは、重大な決断の先延ばしを防ぐためにも有効とされている。 |

| 【Ego】 エゴ |

自分自身の気分が良く感じられるように行動するという特性。物事がうまく進んでいない場合に、他人や環境に責任転嫁してしまうというのも、エゴが働いている。 |

ビジネスにおけるナッジ活用の成功事例

ここでは、ナッジ理論をビジネスで活用している具体例を、「営業」「マーケティング」「人事」の場面に分けて解説します。

①営業におけるナッジの活用例

営業手法として広く知られている「松竹梅の法則」も、ナッジを活用した代表例の1つ。松竹梅の法則とは、価格と品質を3つのランクに分けて提示すると中間の選択肢が選ばれやすいという法則です。これは“最も安い”あるいは“最も高い”といった極端な選択肢を避ける「極端回避性」と呼ばれる心理が作用しています。クライアントに見積もりを提示する際に「2択ではなく3択で提示する」「最も売りたいプランを中間の選択肢にする」という方法で活用されています。

また、営業活動では「アンカリング効果」も活用されています。アンカリング効果とは、最初に提示された数字を基準として判断を下してしまうという心理作用で、価格交渉をする際などに効果を発揮します。例えば「最初に通常価格を提示して、その後に値引きした価格を提示する」と、値引き額について、より魅力的な印象を与えられます。そのほか、商品を比較検討する場面でも、機能のスペックやパフォーマンス数値の提示方法を工夫することで応用可能です。

②マーケティングにおけるナッジの活用例

ナッジはマーケティング活動とも好相性で、メールマガジン施策や価格戦略などで活用されています。メールマガジン施策では、サービスの新規会員登録時に、メールマガジンの配信希望設定をデフォルトでオンにして購読者増を狙う施策が普及しています。また、読者に興味を抱かせる言葉を件名に盛り込み、開封率を向上させる取り組みは、選択的注意(詳細は後述)という特性を踏まえたナッジの活用例です。

価格戦略におけるナッジの活用では、前述の松竹梅の法則が料金体系で応用されているほか、サンクコスト効果を狙った施策も普及しています。サンクコスト効果は、消費してしまったコスト分を取り戻したいと考える心理効果です。「あと〇〇円の利用で、ゴールドランクに昇格します」「あと○○円の購入で送料が無料になります」など、会員ランクの導入や、購入金額に応じた特典という形で活用されています。

③人事におけるナッジの活用例

ナッジは、人事領域でも活用が進んでいます。千葉県千葉市における男性職員の育児休業取得促進施策は、代表的なナッジ施策です。従来、同市では男性職員に対して「育児休業取得時に取得理由を添えて申請する」方式を採っていましたが、2017年度から、育児休業の取得を基本とし「取得しない場合に申請する」方式をデフォルトに変更。結果として、当初の目標値を2年も前倒しで達成し、その後も順調に取得率を伸ばしています。

そのほか、人事領域におけるナッジの有効活用例として、「勤務シフトが変更になるタイミングでのリマインドメールの送信」や「社内の自販機における無糖飲料の割合を増やして健康増進を図る」などの取り組みがあります。

ナッジ理論を活用する方法

ナッジ施策の設計に役立つフレームワークとして、OECDが提唱する「BASIC」があります。「Behaviour・Analysis・Strategy・Intervention・Change」の頭文字を取って名付けられたBASICは、主に政策実務者や立案者向けの包括的なナッジ設計用プロセス型フレームワークとして、世界中の公共政策で活用が進んでいます。

BASICでは、以下の5STEPの手順を踏んで、課題解決に向けたナッジ施策を設計していきます。

| 【STEP①】Behaviour(行動の観察と課題の特定) |

|---|

| 事実ベースで一連の行動を洗い出し、問題となっている行動を特定する。意識や態度ではなく、あくまで行動にフォーカスする。 |

| 【STEP②】Analysis(行動を分析) |

| 行動経済学の観点から、問題となっている行動を引き起こしている要因を分析する。行動者にどのような心理が働いているか、行動の背景にある環境などにも目を向ける。 |

| 【STEP③】Strategy(ナッジ戦略の立案) |

| ナッジによる対応策を検討する。先行事例を応用したり、複数のナッジを組み合わせたりするのも方法だが、複雑にならないように注意する。 |

| 【STEP④】Intervention(ナッジ施策による介入) |

| ナッジを取り入れた施策を実施する。施策の実施にあたっては、改善のためのデータ収集や分析のための環境構築も求められる。 |

| 【STEP⑤】Change(変化の測定) |

| ナッジによる行動の変化を把握し、次の施策へつなげる。行動の変化がナッジ施策による効果なのか、対象の属性や時期の違いによる変化はあるかなどの視点から、取り組みを検証・評価する。結果をもとに施策の改善や、その他の案件への横展開などを検討する。 |

ナッジ理論が有効な場面とは?

ナッジ理論を有効活用するためには、まず、どのような場面で人の認知バイアス(直感や経験、先入観などにより非合理的な判断をしてしまう心理現象)が発生しているのかを把握する必要があります。

以下は、ナッジ理論が機能しやすいとされている代表的な場面です。

- 情報が多すぎたり、複雑すぎたりして選択が困難な場合(例:保険やローンの契約 など)

- 選択の結果がイメージできない場合(例:写真の無い商品説明 など)

- 選択の結果がすぐに表れない場合(例:ダイエットや筋トレ など)

- フィードバックが乏しい場合(例:ドア閉め忘れ防止アラーム機能のない冷蔵庫 など)

これらは「適切な意思決定が阻害されている状況」や「行動を変えるきっかけを見つけにくい状況」に陥っています。そのため、ナッジを活用したアプローチで、望ましい方向へと行動変容を促す余地があるでしょう。

ナッジ理論を活用するうえで把握しておくべき行動特性や心理現象

ナッジ施策を効果的に機能させるためには、対象者の行動パターンや思考傾向への理解が不可欠です。以下の表にある人の行動特性や心理現象を踏まえて、対象者の内発的動機に結びつくような施策の立案を目指すと良いでしょう。

| ナッジ施策で注視すべき行動特性や心理現象の例 | |

|---|---|

| 現在志向バイアス | 将来の価値ではなく、直ぐに得られる価値を優先してしまう傾向。例えば「1年後の健康的な身体より、今スナック菓子を食べて幸せになる方を優先する」など。なお、将来より現在の利得を好む程度は、人によって度合いが異なる。 |

| 双曲割引 | テンプル大学(アメリカ)のジョージ・エインズリー教授が唱えた「遠い将来は待つことができるが、近い将来は待つことが難しい」という傾向。例えば、次の①と②の場合で、①ではAを選び(待てない)、②ではBを選ぶ(待てる)傾向を、双曲割引が引き起こす。①【A:今日10,000円をもらえる|B:1ヶ月後10,050円をもらえる】②【A:1年後10,000円をもらえる|B:1年1ヶ月後10,050円をもらえる】 |

| 損失回避 | 利益を得るよりも、損失を回避しようとする特性。本記事冒頭の図で紹介した、八王子市と株式会社キャンサースキャンによる大腸がん検診受診率向上の取り組みは、「行動を起こさないと一部の行政サービスが受けられなくなってしまう」という損失回避の心理に働きかけた代表的なケース。 |

| 社会的選好 | 自身の利益だけでなく、他者の利益や行動にも関心を示す傾向。「他者の利得から幸福感を得る利他性」「他者からの親切な行いにお返ししようとする互恵性」「自身と他者の間で利得に格差が生じている状態を避けようとする不平等回避性」などの種類がある。 |

| 現状維持バイアス | 変化することを拒み、現状を維持しようとするバイアス。「変化による損失を恐れる心理」「デフォルト・初期値を信頼する心理」「慣れ親しんだ環境を好む心理」「過去の成功体験や現在保有している物事を高く評価する心理」などが背景にあるとされている。 |

| 選択的注意 | 自身に関連のある情報や、興味関心の高い情報に注意が向くという特性。騒がしいパーティー会場でも、自身の名前や関係のある事柄を聞き取れるというカクテルパーティー効果も同じ現象。 |

| 選択肢過多 | 選択肢が多すぎると、選択する行為自体が難しくなってしまうという現象。特に「類似した選択肢となっている場合」「選択肢の分類整理がされていない場合」「選択肢を検討する時間が少ない場合」などでは、比較検討にストレスがかかってしまい、選択肢過多に陥りやすくなる。 |

| メンタルアカウンティング | 金銭を獲得した方法や目的に合わせて、金銭に関する意思決定が変化する特性で、「心の会計」とも呼ばれる。例えば「普段の給料は節制しているが、予期せず得た臨時収入は贅沢に使ってしまう」という傾向も、メンタルアカウンティングが働いている。 |

| サンクコスト効果 | 「すでに消費し回収見込みのないコスト」(=サンクコスト)を取り戻したいと考えて、合理的な判断ができなくなる心理作用。金銭や時間、労力などのサンクコストを惜しんで投資し続けた結果、損失をさらに大きくしてしまう場合もある。 |

| アンカリング効果 | 先に与えられた情報が基準(アンカー)となって、物事の判断に影響するという現象。例えば「メーカー希望小売価格45,000円の掃除機が今なら35,000円」と販売されていた場合には、割安感を覚える。さらに「10,000円の掃除機に対しては品質に不安を覚え、60,000円の掃除機では割高に感じてしまう」という影響もある。 |

| フレーミング効果 | 同じ情報でも、提示方法や表現方法の違いで受け取る印象が変わるという心理作用。例えば「ビタミンC 1g」を「ビタミンC 1,000mg 」と表現するケースや、「顧客100人中10人は満足していない」ではなく「顧客満足度90%」と表現するケースは、フレーミング効果を狙っている。 |

| 同調効果 | 周囲の意見や行動に同調するように、意思決定する傾向。例えば「売上ランキングNo.1」という文言や「行列のある飲食店」に惹かれてしまう心理は、同調効果が働いた代表例。 |

ナッジ施策の注意点やデメリットとは?

セイラー教授とサンスティーン教授は、ナッジの基礎となる概念として、リバタリアニズム※1とパターナリズム※2を組み合わせて考える「リバタリアン・パターナリズム」を提唱しています。リバタリアン・パターナリズムとは、“選択の自由が確保されつつも、より良いとされる行動や選択へ誘導していく”という考え方です。

※1 リバタリアニズム:自由至上主義。選択は個人の自由に委ねることを第一とする考え方。

※2 パターナリズム:父権主義。個人の選択に、強い立場の存在(社会や政府など)が介入すべきとする考え方。

リバタリアン・パターナリズムが考慮されず、対象者にとって望ましくない選択肢へと誘導・強制する悪いナッジは、スラッジとも呼ばれています。例えば「サブスクリプションサービスの解約に複雑な手続きが必要な場合」や、「会員サービスの高額有料オプションがオプトアウト式(不要の意思を示さなければ自動的に加入した状態になる)の選択肢になっている場合」などは、スラッジになっている恐れがあります。

人の行動特性を悪用し、対象者にとって不利な行動を誘導するスラッジは、消費者にリスクを及ぼす行いとして、社会的に対策が進むケースもあります。2022年4月に改正された個人情報保護法で、個人情報の第三者提供に関するオプトアウト規定が厳格化されたのも一例でしょう。つまりスラッジには、法的な制裁や、社会的な信用失墜を引き起こす危険性があるのです。ナッジを活用する際は、スラッジに陥らないように高い倫理観を持ち、対象者の利益を損なわない施策を検討するように心がけましょう。

ナッジ活用を支えるITツール

ナッジ理論をビジネスで応用するには、解決したい問題を特定し、検証を重ねて効果を見極めていく必要があります。そのため、判断材料となるデータの収集と分析は、ナッジ活用の重要課題と言えます。

最新ITツールは、データ収集と分析の高度化と、ナッジ実施プロセスの効率化に貢献します。例えば、施設にIoTセンサーを設置すれば、人やモノに関する“動線”や“行動”のデータを高精度に収集できます。AIを用いれば、画像や動画などの非構造化データを含む多種多様なデータの分析が可能です。同時に、BIツールを導入すると、データの可視化が効率的になり、効果検証プロセスを加速できるでしょう。そのほか、施策を実施する現場では「IoTデバイスによる作業状況の可視化と行動サポート」や「SFAによるパーソナライズ化した顧客コミュニケーション」なども実現しています。

ただし、蓄積したビッグデータを効果的に活用するためには、技術とノウハウが不可欠となります。「目的を達成するためにはどのようなデータが必要か」「どのような環境を整えればデータの収集・分析・運用が可能か」「セキュリティ対策をどのように講じる必要があるか」などのクリアすべき難題があるからです。データ活用の方法を誤らないためにも、データに精通した専門家とのパートナーシップや共創を検討すると良いでしょう。

まとめ

人の行動特性を活かして行動変容を促すナッジ施策は、行政の現場を中心に応用されてきました。ナッジ施策は、低コストで効果が期待できるため、ビジネスシーンでの活用も進んでいます。そうしたナッジ理論の実践を支えているのが、最新ITツールによるデータ活用の高度化と効率化です。高い倫理観を持ちつつ、効果的なナッジ施策を展開するためにも、データに知見のある専門家と協力体制を築いてみてはいかがでしょうか。