サイト内の現在位置

コラム

ワークライフバランスとは?

意味や企業の取り組み例を解説

UPDATE : 2023.06.02

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和が取れて、好循環を生んでいる状態を示します。従業員のワークライフバランスは経営に与える影響も大きく、ビジネスの重要課題として認識されています。

そこで本記事では、ワークライフバランスの意味やメリット、具体的な取り組み事例、施策推進の注意点などをわかりやすく解説します。

INDEX

- ワークライフバランスとは

- 誤解されたワークライフバランス

- ワークライフバランスの由来となったワークファミリーバランスとは

- ワークライフバランスとワークライフインテグレーションの違い

- ワークライフバランスとワークライフマネジメントの違い

- ワークライフバランスが必要な理由

- 【心身の健康を維持する労働環境への対策】

- 【変化する働き方や価値観への対応】

- 【少子化および労働力不足への対策】

- 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」とは

- 憲章が示す目指す社会像と実現するための条件

- ワークライフバランスを実現するための国家的な取り組み

- ワークライフバランスに関連する法律の整備

- ワークライフバランス実現につながる施策の展開

- ワークライフバランスのメリット

- 個人がワークライフバランス向上で得られるメリット

- 企業がワークライフバランス向上で得られるメリット

- ワークライフバランス向上につながる企業の取り組みと事例

- ワークライフバランス実現に向けて企業が実施できる取り組みとは

- 【企業の取り組み事例①】株式会社ブリヂストン

- 【企業の取り組み事例②】塩野義製薬株式会社

- ワークライフバランス向上に取り組む際の注意点とは

- 現場の実態を把握する

- 制度の導入目的と活用方法を明確にする

- 意識改革を促して企業文化の醸成を図る

- ワークライフバランスの向上に役立つIT

- まとめ

ワークライフバランスとは

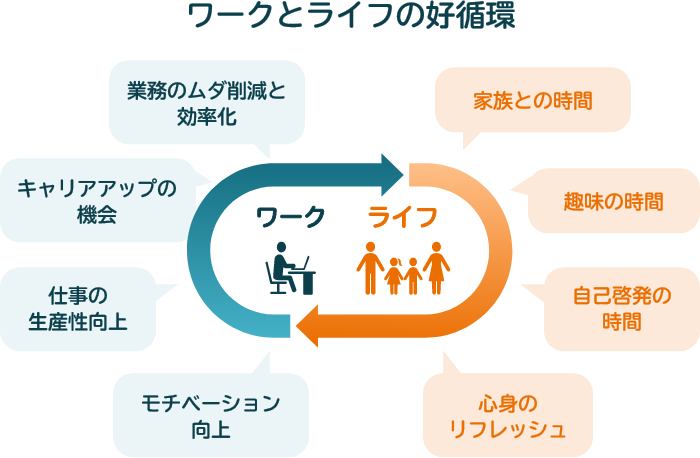

ワークライフバランスとは、「仕事(ワーク)」と「生活(ライフ)」の調和が取れ、両立できている状態を意味します。日々の暮らしの経済的基盤を支える仕事は、安定した生活に欠かせません。一方で、家族と過ごす時間、趣味を楽しむ時間、余裕のある家事・育児・介護など生活面の充実は、生きがいや心身の健康、ひいては仕事のパフォーマンスに影響を与えます。そのため、下図のように仕事と生活の両方が充実して好循環するように、多様な働き方・生き方を選択できる環境づくりが求められています。

誤解されたワークライフバランス

近年、耳にする機会の増えたワークライフバランスですが、中には誤用も見受けられます。典型的な例が「私生活を優先して仕事を犠牲にする」「働く時間とプライベートの時間を均等に分ける」といった考え方。ワークライフバランスは仕事と生活のどちらかを軽んじたり、一方がもう一方を補ったりしている状態ではありません。両方が充実し、相互に良い影響を与え合っている状態が理想です。

例えば、ワークライフバランスが取れている状態は、以下のようなケースです。

- 突然の残業や休日出勤がなく、オフはリフレッシュやスキルアップのために時間を確保でき、結果的に、より効率的・意欲的な仕事ぶりにつながっている。

- 子供が小さい時はテレワークと時短勤務で家事と育児をしながら無理なく働き、子供の手が離れてからはフルタイムで働きつつ、キャリアの目標の1つである資格の勉強時間を確保できている。

上記はあくまで一例で、調和が取れる度合いは人それぞれ異なります。また、同じ人でもライフステージによって理想的なワークライフバランスが変わる点にも注意が必要です。

ワークライフバランスの由来となった

ワークファミリーバランスとは

ワークファミリーバランスは、育児中の女性従業員が仕事と家庭(保育)を両立できるように支援する施策で、1980年代後半のアメリカ企業で取り組みが始まったとされています。ワークライフバランスは、このワークファミリーバランスの考え方を拡大する形で発展しました。

ワークライフバランスでは、育児中の女性従業員だけでなく、子どもがいない従業員や男性社員など、あらゆる従業員が対象となります。そして、“両立すべき”生活には、子育てのみならず、介護や自己研鑽・啓発、睡眠、運動などの時間も含まれています。

ワークライフバランスと

ワークライフインテグレーションの違い

ワークライフインテグレーションとは、仕事と生活を人生の一部として統合(integration:インテグレーション)させて充実を目指す考え方です。仕事と生活に優先順位を付けたり、切り離したりして考えない点がワークライフインテグレーションの特徴。仕事と生活が統合され、偏りが発生しないワークライフインテグレーションは、ワークライフバランスを発展させた考え方とも捉えられています。

類似する概念にワークアズライフがあります。ワークアズライフは、仕事と生活がストレスなく共存できる状態を示す概念で、産学多方面で活躍する研究者・メディアアーティストの落合陽一氏により提唱されました。ワークアズライフは、仕事と生活を区別しない捉え方をする点でワークライフインテグレーションと共通しています。

ワークライフバランスと

ワークライフマネジメントの違い

ワークライフマネジメントとは、一般的に個人が主体的に仕事と生活の好循環・相乗効果を目指してマネジメントすることを指します。一方のワークライフバランスは、基本的に企業などの組織が従業員やメンバーに向けて行う取り組みです。

会社勤めの個人がワークライフマネジメントで仕事と生活の好循環をコントロールするためには、企業側の助力も相応に求められます。柔軟な働き方ができる勤務体制の整備だけでなく、従業員のワークライフバランスについての理解を深める教育支援などによって、組織全体の意識改革と行動変容をサポートしていく必要があるからです。

ワークライフバランスが必要な理由

2007年に内閣府が公表した『仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章』では、仕事と生活の調和が崩れていると起こる問題として、次の例を挙げています。

- 安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない。

- 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない。

- 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む。

さらに現在は、以下の観点からもワークライフバランスを向上させる取り組みの必要性が高まっている状況です。

【心身の健康を維持する労働環境への対策】

昨今は、長時間労働による健康問題のほか、安定した就業を阻害するメンタルヘルス不調が社会問題化しており、職場の労働衛生を保つ取り組みが求められています。従業員の健康を経営課題として捉え、戦略的に改善施策を展開する"健康経営"の必要性も増加。ワークライフバランスの推進は、健康経営施策の軸の1つとして、重要視されています。

【変化する働き方や価値観への対応】

現在では配偶者のいる女性の労働参加が進み、共働き世帯が増加しました。結婚後や出産の前後で就業を続ける女性の割合も増え、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担に反対する割合が男女ともに上昇傾向にあります。そのため、性別を問わず子育てや介護と仕事の両立が可能な環境、つまりは多様な働き方でワークライフバランスを実現できる環境が求められています。

【少子化および労働力不足への対策】

少子化および労働力不足の減少は、日本社会全体における深刻な社会問題です。子育てしにくい環境は少子化の要因となり、多様性の理解が無い環境は女性や高齢者が活躍しにくくなる要因となります。ライフステージの変化に柔軟に対応でき、ワークライフバランスを整えられる環境は、人材を定着させ労働力を確保するためにも重要なのです。

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」とは

ワークライフバランス実現に向けた取り組みが加速するきっかけとなったのが『仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章』(以下、憲章)です。憲章は、経済界、労働界、地方の代表者、関係する閣僚および有識者などで構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」で、2007年に策定されました。同時に『仕事と生活の調和推進のための行動指針』(以下、行動指針)も策定され、官民一体となってワークライフバランスを推進する施策の方針が定められました。

憲章ではワークライフバランス推進の必要性や目指すべき社会像、大枠となる推進の方向性が提示されています。一方の行動指針は、憲章で示された社会像を実現するための、企業および就業者、国民、国、自治体など主体ごとの取り組み方針と数値目標、評価の仕組みおよび指標が定められています。

● 憲章が示す目指す社会像と実現するための条件

憲章が提示するワークライフバランスの実現によって目指す社会像は、「① 就労による経済的自立が可能な社会」「② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」「③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会」の3つ。以下では、その詳細と行動指針で示された実現するための条件を紹介します。

| ① 就労による経済的自立が可能な社会 | |

|---|---|

| 憲章で示された 目指す社会像の概要 |

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。 |

| 行動指針で示された 目指す社会を 実現するための条件 |

・若者が学校から職業に円滑に移行できる。 ・若者や母子家庭の母等が、就業を通じて経済的自立を図ることができる。 ・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できる。 ・就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保される。 |

| ② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 | |

| 憲章で示された 目指す社会像の概要 |

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。 |

| 行動指針で示された 目指す社会を 実現するための条件 |

・企業や社会において、健康で豊かな生活ができるための時間を確保することの重要性が認識されている。 ・労働時間関係法令が遵守されている。 ・健康を害するような長時間労働がなく、希望する労働者が年次有給休暇を取得できるよう取組が促進されている。 ・メリハリのきいた業務の進め方などにより時間当たり生産性も向上している。 ・取引先との契約や消費など職場以外のあらゆる場面で仕事と生活の調和が考慮されている。 |

| ③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会 | |

| 憲章で示された 目指す社会像の概要 |

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。 |

| 行動指針で示された 目指す社会を 実現するための条件 |

・子育て中の親、働く意欲のある女性や高齢者などが、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様で柔軟な働き方が可能となる制度があり、実際に利用できる。 ・多様な働き方に対応した育児、介護、地域活動、職業能力の形成等を支える社会的基盤が整備されている。 ・就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保される(再掲)。 |

ワークライフバランスを実現するための国家的な取り組み

憲章と行動指針を策定した翌年の2008年には、ワークライフバランスを推進する組織として内閣府に「生活の調和推進室」が設置されました。同推進室が中心となり、ワークライフバランスの実現に向け、政労使、自治体が連携した取り組みが以下のように進んでいます。

● ワークライフバランスに関連する法律の整備

2010年代以降、ワークライフバランス実現に向けて法整備が進みました。まずは、月60時間を超える時間外労働への割増賃金率の引き上げを盛り込んだ「労働基準法」の改正法が、2010年に施行されています。その後、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度導入の努力義務が盛り込まれた「働き方改革関連法」も施行に至りました(2019年より順次施行)。そのほか、ワークライフバランスに関わる法律として、「過労死等防止対策推進法」(2014年に施行)や「女性活躍推進法」(2015年に施行、2022年に改正法が施行)、「改正労働施策総合推進法」(通称:パワハラ防止法、2020年に施行)なども成立しています。

● ワークライフバランス実現につながる施策の展開

ここでは、ワークライフバランスに影響する具体的な国の施策として「過労死防止」と「労働時間改善」の取り組みをピックアップして紹介します。

【過労死を防ぐための施策】

過労死防止に関わる取り組みとしては、過労死等防止啓発月間である11月を中心に施策が行われています。例えば、全国一斉の無料電話相談である「過重労働解消相談ダイヤル」や、過労死等に関する労災請求のあった企業に対して重点監督指導を行う「過重労働解消キャンペーン」があります。そのほか、過労死等防止対策推進シンポジウムや、啓発ポスターやインターネット広告による周知・啓発活動も実施されています。

【労働時間の改善に向けた施策】

労働時間の改善に向けて中心的な役割を果たしているのが、働き方改革に役立つ情報提供を行う「働き方・休み方改善ポータルサイト」です。同サイト上では、勤務間インターバル制度などの各種法制度の解説、具体的な改善事例および参考資料の紹介、セルフ診断コンテンツなどによる情報発信・啓発活動が行われています。そのほかの取り組みとしては、相談窓口である「働き方・休み方改善コンサルタント」の設置や、所定外労働時間の削減や年次有給休暇取得を推進する中小企業の事業主を対象とした「働き方改革推進支援助成金」事業の実施などもあります。

ワークライフバランスのメリット

ワークライフバランスを実現すると、個人と企業の双方にメリットがあります。ここでは、ワークライフバランスのメリットを両者の視点から解説します。

個人がワークライフバランス向上で得られるメリット

個人にとってワークライフバランスが実現している状態とは、育児・介護と仕事の両立など、個人のライフステージに合わせた働き方ができている状態です。仕事に忙殺されず、家族と過ごす時間や健康維持のための時間を十分に確保できれば、心身の充実につながります。

また、育児や出産、介護などの生活面を理由に就業を諦める必要がなくなり、経済的な安定も見込めます。時間を有効活用して自己実現に向けた資格の勉強やスキルアップに取り組めば、将来のキャリア形成も計画しやすくなるでしょう。さらには、ストレス解消やリフレッシュにつながるプライベートの時間の充実により、仕事へのモチベーションアップも期待できます。

企業がワークライフバランス向上で得られるメリット

従業員のワークライフバランスを実現できている状況は、仕事や会社に対する満足度や、定着率、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。子育てや介護など、従業員のライフステージの変化に対応したサポートができれば、離職率の低下にもつながるでしょう。

内閣府の『男女の働き方と仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する調査結果概要~少子化と男女共同参画に関する意識調査より~』によると、ワークライフバランスが取れていると考えている人の方が、「今の仕事に目的意識を持って積極的に取り組んでいる」傾向にあることが判明しています。

つまり、企業による積極的なサポートで従業員のワークライフバランスを実現できれば、業務効率や生産性の向上が期待できるのです。業務効率・生産性の向上は、光熱費など諸経費削減に直結します。また、ワークライフバランスの実現による優秀な人材の定着は、採用コストや教育コストの抑制という側面からも、業績へ貢献するでしょう。

加えて、ワークライフバランスの実現に積極的に取り組むと、ホワイト企業としてのイメージを獲得できる点もポイントです。ワークライフバランスに関連する認定制度としては、経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」や厚生労働省の「安全衛生優良企業公表制度」、東京都の「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度」などがあります。取り組みが評価されて認定企業となると、取引先や顧客などステークホルダーからのイメージアップ・信頼向上につながり、営業や人材採用での好影響も見込めます。

ワークライフバランス向上につながる企業の取り組みと事例

すでに多くの企業がワークライフバランス実現に向けた取り組みを進めています。ここではその取り組みについて、施策例と企業事例を解説します。

ワークライフバランス実現に向けて

企業が実施できる取り組みとは

ワークライフバランスを実現するための施策は、内閣府の『平成17年度 少子化社会対策に関する先進的取組事例研究報告書』内の「ワーク・ライフ・バランス施策の類型」で整理されています。以下の表に分類される6つの観点から自社の状況を見直し、先行事例を参考にして施策導入を検討すると良いでしょう。

| ワークライフバランス施策の例 | |

|---|---|

| 休業制度 | 育児休業・介護休業、休職者の復帰支援 など |

| 休暇制度 | 看護休暇、半日休暇制度、アニバーサリー休暇制度、配偶者出産休暇、年次有給休暇の積立制度 など |

| 働く時間の見直し | フレックスタイム制度、就業時間の繰り上げおよび繰り下げ、短時間勤務制度、長時間勤務の抑制 など |

| 働く場所の見直し | 在宅勤務制度、サテライトオフィス制度、転勤の制限 など |

| その他の取り組み | 保育料や介護ヘルパー費用の助成などの経済的支援、事業所内保育施設の設置、再雇用制度、情報提供・相談窓口の設置 など |

【企業の取り組み事例①】株式会社ブリヂストン

ワークライフバランス施策導入の参考になる企業事例として、国内大手タイヤメーカーである株式会社ブリヂストンのケースがあります。同社は、ワークライフバランス実現に向け、テレワーク制度や時短勤務制度、再入社制度、育児休職制度を整備し、事業所内保育所として「ころころ保育園」と「とことこ保育園」も開設。仕事と子育ての両立をはじめ、ライフステージの変化があっても安心して働ける環境を整えています。

そのほか、ワークライフバランスの啓蒙につながる教育支援も充実。女性社員のキャリア形成を支援する「キャリアサポートセミナー」、仕事と子育ての不安解消につながる知識と情報を提供する「育児休職者セミナー」、外部の専門家による「介護セミナー」などを実施しています。セミナー以外では、全社員で育児や介護への理解を高めることを目的とした「育児・介護ガイドブック」の配布も行っています。

【企業の取り組み事例②】塩野義製薬株式会社

国内大手の製薬会社である塩野義製薬株式会社は、多様で柔軟な働き方が可能な環境づくりを進めていることで知られています。例えば、2021年10月には、選択週休制度(週休3日)の導入、所定労働時間の見直しなどを実施しています。

週休が3日となる選択週休制度は、所定労働時間が4/5で、給与が80%相当となる給与減額型を採用。対象は、入社3年未満とマネジャー職以上を除く正社員で、子育てや介護などの理由を問わずに申請が可能です。所定労働時間の見直しでは、1日の所定労働時間が7時間に改められ、1日当たり45分が削減されました。削減した時間分の給与は、裁量給として支払われる形で待遇が維持される仕組みです。

そのほか、コアタイムの無いスーパーフレックスタイム制度と在宅勤務制度の導入、ライフステージの変化に対応する勤務地希望制度や休業者の相談窓口の設置、社外での学びを仕事に活かすことを期待した自己投資支援制度や副業制度の整備なども実施。育児や介護で仕事の制限が必要となっていた従業員がフルタイムで就労できるようになるなど、着実にワークライフバランスの実現へと進んでいます。

ワークライフバランス向上に取り組む際の注意点とは

ワークライフバランスの実現に向けた制度や施策を導入する際は、以下のポイントに留意する必要があります。

- 現場の実態を把握する

- 制度の導入目的と活用方法を明確にする

- 意識改革を促して企業文化の醸成を図る

● 現場の実態を把握する

ワークライフバランス向上施策を検討する際に、従業員の現状と希望する姿を調査し、ギャップを生んでいる課題を把握することは、特に重要なプロセスです。現場の実態を把握せず、業務効率化の見込みやサポートがないまま、労働時間の削減だけを目指して制度の導入を進めてしまうと、制度を導入したにも関わらず活用が進まないケースが起こり得ます。さらには、逆に生産性を低下させてしまうケースもあるでしょう。

なお、現場の実態把握については、施策の導入後も重要です。定期的に施策の効果を調査し、継続してワークライフバランスの改善に取り組んでいくアプローチが重要です。

● 制度の導入目的と活用方法を明確にする

新しい制度を導入する際には、制度の目的と活用方法を明確にして共有する必要があります。「なぜ制度を導入するのか」「制度を使うと、どのような結果が得られるのか」「制度をどのようにして適用するのか」が明らかでないと、従業員が不公平感を覚えてしまったり、制度が活用まで至らなかったりする恐れがあるからです。

また、長時間労働の抑制を目指す施策や制度については、業務効率化や生産性向上の方策も同時に共有することが重要。ワークライフバランスの取り組みにより全体の労働時間が減少しても、業績にマイナスの影響を及ぼさないようにする必要があるからです。施策や制度が経営の足枷とならないように、他社事例を参考にした研修やITツールの導入および活用支援などで、従業員の業務効率化と生産性向上をサポートするべきでしょう。

● 意識改革を促して企業文化の醸成を図る

ワークライフバランスを高いレベルで実現するには、従業員の意識改革が求められます。特に上司となるマネジメント層がワークライフバランスに積極的でないと、従業員の制度利用を停滞させてしまう恐れがあります。そうした事態を避けるためにも、企業のトップである経営層が積極的にワークライフバランス推進のメッセージを発信し、全社的な意識改革と企業文化の醸成に取り組んでいくことが重要なのです。

ワークライフバランスの向上に役立つIT

ワークライフバランスの実現にはITツールの活用がカギを握ります。既に以下のようなソリューションがビジネスの現場で活用され、ワークライフバランスの実現に貢献しています。

- テレワーク環境下でのナレッジ共有を解決する情報共有プラットフォーム

- 定型業務の効率化や自動化を推進するRPAソリューション

- オンライン商談を可能にするWeb会議システムと電子署名サービス

- リモートで働くチームの営業活動を可視化するSFAとCRM

- 従業員の多様な働き方を管理する人事システムと勤怠管理システム

- 従業員の勤務状況を可視化して分析できるクラウドサービス

ITツールの活用は、企業活動においてもはや不可欠と言えますが、その導入には相応のコストが発生します。さらには、テレワーク環境下でのセキュリティ対策など、高度な対応が求められる場面もあります。自社に必要な機能を見極めて費用対効果を最大化させつつ、安全に導入・運用していくためにも、専門知識や実績が豊富なITベンダーとパートナーシップを組むという道も検討すると良いでしょう。

まとめ

仕事と生活の調和が取れて好循環を生んでいる状態を示す「ワークライフバランス」の実現は、個人の人生はもとより、経営においても重要課題として認識されています。ワークライフバランスに積極的でない企業は、企業イメージを著しく損なってしまうリスクもあるでしょう。幸いにも昨今は、ITツールの技術革新があり、従来に比べてワークライフバランスを推進しやすい状況です。安全かつ効果的にITを活用し、ワークライフバランスを実現するためにも、まずは信頼できるITベンダーに相談してみてはいかがでしょうか。