サイト内の現在位置

コラム

心理的安全性とは?

ぬるま湯組織との違いや高める方法を解説

UPDATE : 2023.06.09

心理的安全性とは、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態を指します。心理的安全性を高めることで、多種多様な意見を引き出すことができ、新しいアイデアの発見やイノベーションの創出が可能になります。本記事では、心理的安全性の意味やメリット、高める方法、各企業での実際の取り組みについて具体的に解説します。

INDEX

- 心理的安全性とは?

- 「心理的安全性」と「ぬるま湯組織」の違い

- 心理的安全性が注目されている背景

- Googleの結論:「心理的安全性」が効果的なチームの根幹

- 心理的安全性のメリット

- 個人に与える好影響

- 組織やチームに与える好影響

- 心理的安全性が低い職場で生まれる4つの不安

- 「無知だ」と思われることへの不安

- 「無能だ」と思われることへの不安

- 「邪魔だ」と思われることへの不安

- 「ネガティブだ」と思われることへの不安

- 心理的安全性を高める方法

- 【経営陣・人事担当者編】

- 【チームリーダー・マネージャー編】

- あなたのチームは大丈夫?心理的安全性を測る7つの質問

- 心理的安全性を高めた企業事例

- 株式会社リクルートホールディングス

- 株式会社メルカリ

- 心理的安全性を高めるチームづくりにIT活用を

- まとめ

心理的安全性とは?

心理的安全性(psychological safety)とは、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態のことです。ビジネスシーンにおいては、上司や同僚に異なる意見を言ったとしても、人間関係が破綻したり、相手から拒絶されたりしないと感じる状態を指します。

心理的安全性という概念の提唱者は、ハーバード大学のビジネススクールで教鞭を執るエイミーC.エドモンドソン氏です。同氏は、1999年に発表した論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」の中で心理的安全性について言及。心理的安全性とは、対人関係においてリスクある行動をとったとしても、チーム内が安全であるという気持ちがメンバー内で共有された状態であると定義しました。つまり、心理的安全性が高いと、意見の対立があってもチーム内で安心して仕事に専念できるのです。

「心理的安全性」と「ぬるま湯組織」の違い

心理的安全性を「仲良しクラブ」や「居心地が良い」などの状態と混同してしまうと、本来の意味から逸脱してしまいます。ぬるま湯組織では、居心地の良さを維持するため、または他者との対立を避けるために自分の意見を主張しなかったり、相手の間違いを指摘しなかったりする状態が生じるのです。一方で、心理的安全性が高い組織では、意見の対立が見られますが、生産性を向上させるための活発なコミュニケーションが期待できるでしょう。

「空気を読む」という文化をもつ日本人は、間違っていると思いながらも、衝突を避けるために自分の主張を控える傾向があり、それにより生産性の低下やミスの発覚が遅れるなどの問題につながることが考えられます。心理的安全性は、仲良しクラブではなく、目的を達成するために忌憚なく意見交換ができる、目的意識の高いチームなのです。

心理的安全性が高い状態とぬるま湯組織の違いを表にまとめました。自分の職場やチームがどちらに該当するか、比較検討すると良いでしょう。

| 心理的安全性が高い職場の特徴 | ぬるま湯組織の特徴 |

|---|---|

| 意見の対立を恐れず発言できる | 職場での緊張感がない |

| お互いの間違いを指摘し合う | 業務への意識が低い |

| 目標への達成意識が高い | 成長意欲が低い |

| 学習意欲が高い | チーム内の人間関係が希薄 |

心理的安全性が注目されている背景

心理的安全性が注目されている背景には、2012年から4年間にわたりGoogleが行った「プロジェクト・アリストテレス」と呼ばれるプロジェクトが影響しています。このプロジェクトでGoogleは180のチームを選別して、効果的なチームを作るために何が必要かをリサーチしました。

その結果、効果的なチームに必要なのは、「誰がチームのメンバーであるか」よりも「チームがどのように協力しているか」であることが判明。注目に値するのは、個々の能力や働き方、仕事量、在職期間はあまり重要ではなかったという点です。

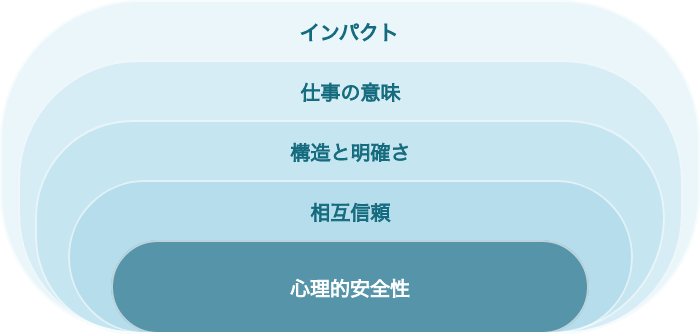

Googleの結論:「心理的安全性」が効果的なチームの根幹

Googleによると、チームの効果性に影響を与える要素を重要度の高い順に並べると次のようになります。

1:心理的安全性

チームの効果性を高めるには、「チーム内で自分の間違いを認める」「質問する」「違うアイデアを披露する」など、リスクある行動を取っても馬鹿にされたり、罰せられたりしないという安心感が必要です。

2:相互信頼

効果性が高いチームは、相互信頼が高く、質の高い仕事を時間内に達成します。一方で、相互信頼が低いチームは責任転嫁して、生産性が低下します。

3:構造と明確さ

チームの効果性を向上させるには、メンバーが仕事上で期待されていることや、それを達成するためのプロセス、個々の行動がもたらす成果について全員が理解している必要があります。目標を個人またはチームレベルで設定することが有効です。

4:仕事の意味

仕事の意味は、経済的な安定を得ることや家族を支えること、チームの成功を願うことなど人によって異なりますが、メンバーが仕事に対して目的意識を感じることが重要です。

5:インパクト

「自分の仕事には意義がある」または「自分がチームの目標達成に貢献できている」と感じると、チームの効果性が向上します。

これら5つの要素で根幹をなしているのが、心理的安全性です。チーム内での他者への心遣いや、小さな気づきも不安なく表現できるという安心感があってこそ、生産性や業務目標の達成、仕事へのやりがいなどを実現させることが可能となるのです。

心理的安全性のメリット

心理的安全性のメリットには、個人に与える好影響と組織やチームに与える好影響があります。

個人に与える好影響

心理的安全性が個人に与える主なメリットは3つあります。

個人パフォーマンスの向上が期待できる

心理的安全性の根底には、互いを尊重して認め合う精神が存在します。「自分の意見が尊重されている」という安心感が、価値観の共有や自己学習につながります。また、新たな気づきや発見がチーム内で醸成されることが、個々のパフォーマンス向上に寄与します。

情報共有がスムーズになる

心理的安全性が高まると不安を感じることなく発言できるので、様々な情報共有が可能です。メンバーの成功体験を横展開させたり、失敗体験を改善に活かしたりできれば、チーム全体の業務効率アップが期待できます。また、潜在的な問題をいち早く特定して解決に結びつけることも可能です。

業務への責任感が芽生えやすい

「自分のスキルや経験がチームの役に立っている」という自覚を持つことで、プロアクティブに業務をこなすことが可能になります。「○○を効率化するにはどうすればよいか」「チーム目標を達成するために、自分に出来る事は何か」など、一人ひとりが責任感を持って仕事に向き合うことで、切磋琢磨できる環境が構築されます。

組織やチームに与える好影響

心理的安全性が高まると組織やチームには、以下のようなメリットがあります。

業務の生産性向上が期待できる

心理的安全性が高まると、個人レベルでの仕事のやりがいや責任感が向上します。個々の集中力とパフォーマンスが向上し、結果として、チームレベルまたは組織全体の生産性が向上するのです。さらに、生産性の高いチームが作られることで、経営目標の達成などが可能になります。

企業イノベーションが生まれやすくなる

心理的安全性が高いチームでは、多様な価値観や能力、考え方、文化などが認められ、多種多様な人材が個性を発揮できます。ダイバーシティ経営が重要視されている昨今において、心理的安全性を高めることができれば、多様な角度からの意見や助言が活発化し、イノベーションの創出も期待できるでしょう。

離職率が低くなる

心理的安全性が担保されると、「このチームで働きたい」「この会社で自分のスキルを活かしたい」という気持ちが強まります。従業員のエンゲージメントを高めることで、優秀な人材の流出を防げます。労働力不足が深刻な問題となっている日本において、心理的安全性を高めて離職率を下げることは、人事戦略の重要な要素です。

問題の早期発見が可能になる

「失敗してもメンバーから見下されたり、非難されたりしない」という安心感から、自分が抱える問題やミスを認めやすくなります。経営陣やチームリーダーは問題が大きくなる前に状況を把握でき、トラブルリスクを最小限に抑えられます。また、コミュニケーションが活発に行われるので、ふとした会話や雑談から問題の解決策が見つかり、行き詰っていたプロジェクトがスムーズに進行することもあります。

心理的安全性が低い職場で生まれる4つの不安

心理的安全性が不足すると次のような不安が生まれやすくなります。それぞれをくわしく解説します。

「無知だ」と思われることへの不安

「こんなことを聞くと、無知だと思われないだろうか」という不安があると、質問することをためらってしまいます。きちんと業務を理解しないまま進行すると、結果としてミスが増えてしまうでしょう。上司やメンバーに相談できなくなり、業務への意欲やチーム内のコミュニケーションも低下します。

「無能だ」と思われることへの不安

失敗したときに「こんな仕事もできないのか」と思われるのではないか、という不安があると、ミスを隠したり、他者に責任転嫁したりするようになります。ミスを恐れるあまり、新しい事に挑戦しにくくなり、イノベーション創出の障壁になります。

「邪魔だ」と思われることへの不安

「議論の邪魔になるかもしれない」という不安は、積極的な発言を困難にします。自由な意見交換の場が失われ、アイデアや提案が出せなくなることでお互いの考えが理解できず、組織力やチームワークが低下します。

「ネガティブだ」と思われることへの不安

ネガティブだと思われることへの不安とは、反対意見を言うと「あの人はいつも人の意見を否定する」「ケチをつけている」と思われるのではないかと考えることです。他人と異なる意見を持っている場合、発言できなくなり、アイデアをブラッシュアップする機会が失われます。

心理的安全性を高める方法

この章では、心理的安全性を高める方法を「経営陣・人事担当者」と「チームリーダー・マネージャー」に分けて解説します。

【経営陣・人事担当者編】

心理的安全性を高めるために、経営陣や人事担当者が出来る取り組みは以下の通りです。

OKRを設定する

OKRとは、「達成目標」(Objectives)と目標の達成度を測定する「主要な成果」(Key Results)を設定し、企業およびチーム、個人が同じ課題に取り組めるようにする目標管理手法です。まず企業全体の目標を設定し、次に企業目標を達成させるために必要なチームや個人の目標を細分化して設定します。企業とチーム、個人の目標が明確になるので、目標達成のためにチームが一つになり、協力体制を築きやすくなるのです。また、OKRを設定することで、メンバーは自分がチームの成果に貢献できたことを実感でき、チームが同じ目標に向かって業務に取り組むことで心理的安全性が高まります。

評価基準を適時見直す

評価制度の内容によっては、チームの心理的安全性を低くする可能性があります。例えば、不公平さを感じさせる評価基準の場合、チーム内で妬みが生まれ「昇進するために相手の足を引っ張るべきだ」と考えるかもしれません。また、成果のみを評価してランク付けする基準の場合、「評価を下げたくない」という理由から発言を控え、新たな挑戦をしなくなることも考えられます。心理的安全性を維持するためには、定期的に評価基準を見直しましょう。

ピアボーナスを導入する

ピアボーナスとは、会社からではなく、メンバー同士で報酬や贈り物ができる制度を指します。心理的安全性を高めるには、「自分はチームから認められている」という承認が重要です。感謝の気持ちを可視化してお互いの承認を表現することで、報酬を受け取る側と送る側、双方が心理的安全性を高められます。

サポート制度を強化する

新人がチームに参入する場合、少しでも早くチームに馴染み、仕事を覚えられるようサポート体制を充実させましょう。メンバー全員で新人をサポートするという風土が「チーム全員が重要なメンバーだ」という認識を育み、心理的安全性を高めます。

【チームリーダー・マネージャー編】

心理的安全性を高めるため、チームリーダーやマネージャーは以下の点に取り組むと良いでしょう。

リーダー自身が自己受容を行う

心理的安全性を高めるには相手を認めることが重要ですが、そのためには自分を認めることから始めましょう。自分の強みだけでなく、弱点や苦手な部分も受け入れて自己受容を行います。そうすることで、自分に対して過度な期待やプレッシャーをかけることがなくなるため、必要以上に自分を大きく見せる必要もありません。結果として、相手をありのまま受け入れることもできるようになれば、心理的安全性の高いチームの構築に近づくでしょう。

質問・相談しやすい環境を作る

チームリーダーが質問や相談しやすい雰囲気を出すと、メンバーは気軽に話しかけやすくなります。「いつでも相談にのるよ」と言うだけでなく、積極的に話しかけてコミュニケーションを図り、雑談の時間を取ることが重要です。「仕事で分からないことがあっても相談できる相手がいる」という安心感は心理的安全性につながります。

否定ではなく問題解決を目指す

時にチームリーダーは、チーム内の成績を見直して、問題の解決策を模索する必要があります。しかし、「誰のせいか」「なぜ目標を達成できなかったのか」など、犯人探しや否定的な視点で会議を進めるとメンバーは委縮して発言ができなくなります。それよりも、必要な助言は与えるものの、「次、どうすれば結果は良くなるのか」など、問題解決の視点で会議を進行する方が心理的安全性を高められます。

1on1ミーティングを行う

1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行う対話(面談)です。仕事の相談にのってあげるのも効果的ですが、個人的な趣味や特技、プライベートなことを話し合うことでお互いの信頼関係を深められます。チームリーダーが全メンバーと良い関係性を築くと、部下は上司に相談しやすくなり、会議でも臆することなく発言できるようになるでしょう。

発言の機会を均等に与える

チームによってはメンバーの年齢や在籍年数が違うため、特定の人しか会議で発言しない状況もあり得ます。その場合、発言の機会を均等にするため、司会者が一人ひとりに話しかけて、発言を促すと良いでしょう。会議の雰囲気が堅苦しいのであれば、開始前に簡単な雑談をするのも有効です。均等に発言の機会が与えられることで、「皆の意見が尊重されている」「発言するのは重要なこと」という共通認識を培えます。

あなたのチームは大丈夫?心理的安全性を測る7つの質問

心理的安全性はGoogleが提唱している7つの質問を参考にして測ることができます。もし、心理的安全性が低いという結果になった場合、前の章で解説した「心理的安全性を高める方法」を実践してみると良いでしょう。

| No | 項目 | 該当する場合は「5」、しない場合は「1」として、5段階でチェック |

|---|---|---|

| 1 | チームの中でミスをすると、いつも非難される | 5・4・3・2・1 |

| 2 | チームのメンバーは「自分と違う」ことを理由に他者を拒絶する | 5・4・3・2・1 |

| 3 | チーム内の他のメンバーに助けを求めにくい | 5・4・3・2・1 |

| 4 | チームのメンバー同士で、課題や難しい問題を指摘し合える | 5・4・3・2・1 |

| 5 | チームに対して、リスクのある行動をしても安全と感じる | 5・4・3・2・1 |

| 6 | チーム内の誰も、自分の仕事を意図的におとしめることはしない | 5・4・3・2・1 |

| 7 | チームで仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる | 5・4・3・2・1 |

心理的安全性を高めた企業事例

ここでは、心理的安全性を高めた企業事例をご紹介します。

株式会社リクルートホールディングス

求人広告や人材紹介などを展開する株式会社リクルートホールディングスは、心理的安全性を高めるために、3カ月ごとに従業員同士でフィードバックをする「ピアフィードバック」を実施しています。従業員自身が2人を選び、それぞれに対してフィードバックを行います。フィードバックの内容は全従業員が閲覧できるので、どの部分まで踏み込んで発言して良いのかという指標になっています。安心して発言できる環境が構築されることでフィードバックの質が向上し、各従業員が自分を見つめ直し、新たな目標に向かって成長するきっかけになっています。

株式会社メルカリ

フリマアプリの開発と企画を手掛ける株式会社メルカリは、従業員同士の満足感やチームワークを高める取り組みを実施しています。例えば、従業員が拠点を越えて、そしてリアルタイムに賞賛や感謝の気持ちを届けられる「メルチップ」を導入しています。メルチップはコミュニケーションツールであるSlack内で、インセンティブとして一定額の金額を贈り合える取り組みです。他拠点や他部署の従業員と垣根を越えて感謝を伝え合え、心理的安全性の高い環境づくりに寄与しています。

心理的安全性を高めるチームづくりにIT活用を

心理的安全性を高めるには、自社内の環境を整えることも重要です。テレワークなどにより、メンバーの動きが見えにくくなっている企業も少なくありません。ITツールを有効活用し、離れていてもメンバー同士が適切にコミュニケーションできれば、適時相談したり、早急に問題解決を図ったりすることも可能となります。

NECソリューションイノベータが提供する「NEC 働き方見える化サービス Plus」を活用すれば、チームメンバーの働き方やコミュニケーションの見える化が可能となります。見える化により、早急にサポートが必要なメンバーの存在に気づき、メンバー同士で助け合える環境を構築できます。ITツールを上手に活用して自社の環境を整える取り組みは、心理的安全性の高いチームづくりの土台となるでしょう。

まとめ

心理的安全性を高めるとチーム内の調和や一体感、さらには生産性の向上などが可能になります。変化の激しい社会経済環境で企業が成長し続けるには、チームメンバー一人ひとりが責任感を持って仕事に向き合い、個々の才能や能力を発揮できる環境が重要です。心理的安全性を高めるために出来ることを企業または個人レベルで実践し、効果的なチーム作りを行いましょう。