サイト内の現在位置

コラム

BPOとは?

意味やメリット、対象の業務例をわかりやすく解説

UPDATE : 2023.07.14

BPOとは、企業の業務プロセスの一部を一括で外部の専門家に委託する経営戦略を指します。コスト削減や社内リソースの最適化などの効果が見込めるBPOは、生産性向上や人材不足に対するソリューションとして、注目されています。

そこで本記事では、BPOの意味やメリットから、対象業務の具体例、事業者選びのポイントまで、わかりやすく解説します。

INDEX

- BPOとは

- BPOとアウトソーシングの違い

- BPOとITOの違い

- BPOとシェアードサービスとの違い

- BPOとBPRの違い

- BPOの需要が高まっている理由と今後の動向

- BPOのメリット

- コストの削減とリスクヘッジ

- 業務プロセスおよび業務品質の改善と環境適応

- 社内リソースの最適化

- BPOのデメリット

- ノウハウの蓄積や内製化が難しくなる

- 情報漏えいのリスクの発生

- BPOの対象となる業務領域と具体例

- BPOの運用形態と契約形態

- BPOのパートナー企業を検討する際のポイント

- ① セキュリティやコンプライアンス体制は万全か

- ② 事業規模が相応にあり対応業務範囲の拡大が可能か

- ③ 信頼に足る専門性と実績を持っているか

- ④ コストは適正か

- BPOとDXの関係と可能性

- まとめ

BPOとは

BPOとは、「Business Process Outsourcing:ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略で、企業の業務プロセスの一部を外部に委託(アウトソーシング)し、業務の効率化やコスト削減を図る経営戦略を指します。人事や総務、経理、情報システム、ヘルプデスクなど、さまざまな業務領域で利用されています。

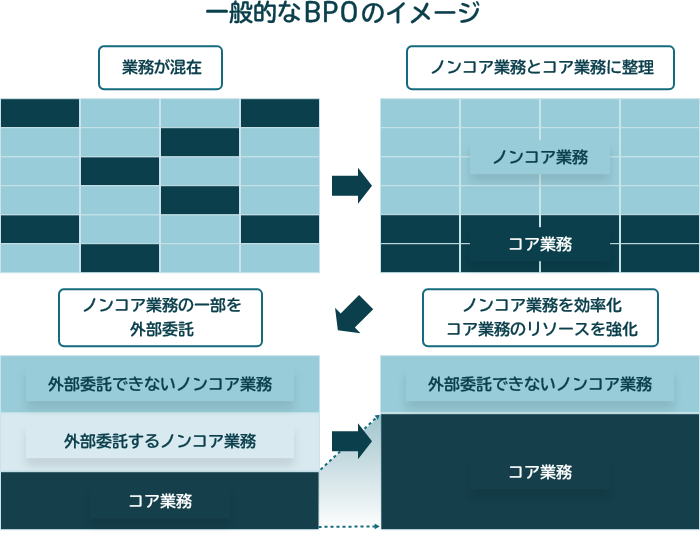

なお、BPOを理解するには、前提として「コア業務」と「ノンコア業務」の知識が必要です。

| コア業務 | 利益に直結し、難易度が高い中核的な業務。 例えば、商談、商品企画、販売企画、予算管理、経営戦略立案などが該当する。 |

|---|---|

| ノンコア業務 | 直接的に利益を生まないが、コア業務を支える業務。 例えば、経費精算、請求書発行、日程調整、受付対応、備品管理などが該当する。 |

一般的なBPOでは、ノンコア業務の一部や自社でノウハウを持っていない業務プロセスを外部に委託することで、コア業務へのリソースの集中やノンコア業務の効率化といった効果を獲得します。

BPOとアウトソーシングの違い

「外部委託」と訳されるアウトソーシングは、プッシュアウト型、アドオン型、バイイン型の3形態に分類されます。BPOはアウトソーシングの一種で、アドオン型もしくはバイイン型に該当します。

| アウトソーシングの形態 | |

|---|---|

| プッシュアウト型 (Push out) |

シンプルに工数やコストの削減を狙い、一部業務を切り離して外部委託する型 |

| アドオン型 (Add on) |

専門家のリソースを活用し、業務機能や体制の強化、サービス品質の向上など、ノンコア業務にプラスアルファの効果を目指す型 |

| バイイン型 (Buy in) |

既存のサービスに付加価値を提供し、コア業務の強化にもつながる外部委託の型 |

アウトソーシングという言葉を使用している場合は、「人手不足を補うために“一部業務を一時的に”外部委託するプッシュアウト型」を指しているケースが多々見受けられます。一方、BPOの場合は、長期的・継続的な委託となるケースが一般的です。

なぜなら、BPOは、企業の課題解決を図る目的で業務プロセスを一括して外部委託するからです。業務プロセスの企画設計から実行までを総合的に外部機関が担うBPOでは、業務プロセスの見直しや改善策の実施と検証なども必要となり、委託範囲が広く、委託期間は長期になるのです。

なお、BPOと同じく“業務プロセス全ての委託に応える”アウトソーシングを、フルアウトソーシングとも呼ぶ場合もあります。

BPOとITOの違い

ITOとは、「Information Technology Outsourcing:インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング」の略で、IT分野に特化した外部委託を意味します。ITOの委託形態と委託範囲はケースバイケースで、BPOのように企画設計からシステム開発・運用まで一連の業務を担うタイプもあれば、ヘルプデスクやサーバー運用保守など、特定の業務に焦点を当てたタイプもあります。

ITOを活用すれば、ITのノウハウや専門人材が不足している企業でも、高度な専門性が求められる最新のIT技術に対応可能です。そのため、デジタル技術の革新が進んでいる昨今は、特に注目を集めています。

なお、特定の分野に焦点を当てた外部委託を示す用語としては、ITOのほか、企業法務を支援するLPO(Legal Process Outsourcing:リーガル・プロセス・アウトソーシング)や、採用活動に特化したRPO(Recruitment Process Outsourcing:リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)など、さまざまな種類があります。

BPOとシェアードサービスとの違い

シェアードサービスとは、グループ企業や企業の事業部それぞれで設置されている間接部門の業務を1カ所(シェアードサービスセンター)に集約し、全体の効率化を図る経営手法です。なお、ここで言う「間接部門」とは、売上げに直結する「直接部門」を支援する業務部門を指し、人事、総務、経理、労務、情報システムなどが該当します。間接部門は、バックオフィスや管理部門と呼ばれる場合もあります。

シェアードサービスは、BPOと同様に業務の効率化やコスト削減を目的に実施されますが、その委託先が“外部企業ではない”点が特徴です。シェアードサービスを担うシェアードサービスセンターは、企業内で組織するケースもあれば、企業グループ内に間接部門業務専門の法人を設立するケースもあります。

BPOとBPRの違い

BPRは、「Business Process Re-engineering:ビジネス・プロセス・リエンジニアリング」の略で、業務プロセスの再構築を通じて、業務の大幅な改革を目指す取り組みを指します。業務プロセス全体の効率化や改善を目指すBPOは、業務改革であるBPRの手段になり得ます。

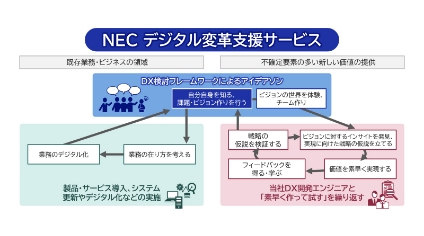

BPOの主な目的は、外部リソースを活用したコスト削減や社内リソースの最適化ですが、DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる昨今、自社の業務プロセスやビジネスモデルのイノベーションに関するニーズも顕在化しています。そうした背景を受け、クライアント企業のパートナーとして、BPRの視点を踏まえたソリューションを提供するBPO事業者も出現しています。

BPOの需要が高まっている理由と今後の動向

BPOサービスの市場規模は、年々着実に拡大しており、今後も成長が期待されています。その背景には、以下のような事情があります。

- 人材不足と働き方改革への対応

- 急激に変化するビジネス環境への対応

深刻化する人材不足や人材流動化の進展に伴い、労働力を外部委託で補わざるを得ない企業が増えています。また、長時間労働の是正を重要課題とする働き方改革により、従業員の業務時間や業務量の調整も進みました。組織を機能させるために、外部リソースを上手く活用することが求められ、BPOサービスが重宝されているのです。

さらに、現在は、VUCA※時代と呼ばれ、ビジネス環境の変化が激しく将来の見通しを立てにくい状況です。ビジネスの環境が変わるたびに、新しい人材を採用して育成するという方法は、費用や即時性の観点から効果的でない場合もあるでしょう。BPOであれば、必要に応じて外部リソースを利用する形となるため、経営の柔軟性を確保するという意味でも有用なのです。

なお、BPO需要の高まりは、BPO事業者間の競争激化も生んでいます。価格競争力で優位性のある海外の事業者(オフショアBPO)や、広範囲の業務改革を支援可能なコンサルティングサービスと高度なIT技術を強みとする事業者も現れました。特に、後者のような高次元のBPOサービスは、DX推進への貢献(後述)も期待され、多くの注目を集めています。

※VUCA:Volatility(変動性)Uncertainty(不確実性)Complexity(複雑性)Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語。物事の不確実性が高く、将来の予測が困難な状態を示す言葉。

BPOのメリット

BPOには以下のメリットが期待でき、それがそのままBPO需要の高まりにも直結しています。

- コストの削減とリスクヘッジ

- 業務プロセスおよび業務品質の改善と環境適応

- 社内リソースの最適化

コストの削減とリスクヘッジ

コストの削減は、BPOの主な目的の一つです。企業は、BPO事業者へノンコア業務を一括で委託することで、人材の採用や育成、管理にかかるコストや業務に必要な設備投資のコストを抑制可能です。大きな初期投資が不要となる点は、軌道修正が必要になった際のリスクヘッジになるでしょう。

加えて、業務量に応じて料金が発生する従量課金制の場合、固定費を変動費化できる点もポイント。ビジネスの繁閑に合わせ、ランニングコストを調整できるようになります。

業務プロセスおよび業務品質の改善と環境適応

BPOを導入する際には、業務プロセスの見直し・整理・標準化を行うため、ボトルネック課題の解消による業務プロセスの効率化が期待できます。また、人事や経理など各業務の専門家に業務を委託することによる、業務品質の向上も見込めます。

例えば、法律やITなど、絶えず変化と進化を続ける領域については、業務品質を保つためにも最新動向に追随し続ける必要があるでしょう。BPOであれば、そうした領域でも専門性に長けた事業者の最新ノウハウやテクノロジーを取り入れられます。BPOにより、自社で最新情報のキャッチアップに追われることなく、環境変化に対応できるのです。

社内リソースの最適化

BPOを導入する際には、コア業務とノンコア業務の整理が必要となります。整理したノンコア業務を外部リソースで機能させられれば、限りある社内リソースを利益に直結するコア業務に集中できます。ひいては、自社の付加価値獲得や優位性強化につながる業務へ注力することができ、収益や事業の拡大を効率的に進められるようになります。

BPOのデメリット

BPOの導入には、以下のリスクが伴います。

- ノウハウの蓄積や内製化が難しくなる

- 情報漏えいのリスクの発生

ノウハウの蓄積や内製化が難しくなる

BPOでは、専門家に業務を委託する形になるため、自社で当該業務に関するノウハウを蓄積するのが難しくなります。もし、BPO導入後に、一転して業務の内製化が決定した場合、体制構築までに相応の労力やコストが必要となるでしょう。

そのため、BPOを導入する際には、将来的にBPO事業者を変更するケースを想定し、委託先のBPO事業者と情報共有の機会を積極的に設けるなどの取り組みが重要となります。また、企業課題にフォーカスして、内製化へのアドバイスも可能なコンサルティング能力を持つBPO事業者を、パートナーとして選択することもポイントです。

情報漏えいのリスクの発生

自社の業務を外部企業に委託するBPOでは、業務上の機密情報や個人情報、財務情報などに関する、情報漏えいのリスクが付いて回ります。たとえ外部企業の過失であったとしても、情報漏えいが起きてしまうと、それを未然に防げなかった自社に対する信用の失墜は避けられないでしょう。

そのため、高度なセキュリティ体制を持つ事業者をパートナーとして選択することが、BPOでは特に重要視されています。信頼できるパートナー事業者であっても、「情報漏えいの発生防止策」や「情報漏えい発生時の対応方法」などについては、事前確認を徹底する必要があります。

BPOの対象となる業務領域と具体例

BPOの対象業務は、情報システムに関わる業務を請け負う「IT系BPO」と、それ以外の「非IT系BPO」に大別する分類が知られています。ここでは、その分類を踏まえて、「情報システム」「人事」「経理」「法務」「総務・庶務」「営業・マーケティング」「コールセンター・コンタクトセンター※」の業務領域ごとに、BPOの具体的な業務例を紹介します。

| <IT系BPO> | |

|---|---|

| 情報システム | 社内ヘルプデスク、従業員の社用PCなどのデバイス管理、社内向けマニュアルの制作、セキュリティ対策の支援、従業員のアカウント管理、社内システムやネットワークの監視保守運用、社内システムの開発やインフラ構築、新規システムの導入や移行の支援、システムのアップデート対応 など |

| <非IT系BPO> | |

| 人事 | 採用計画の立案、応募者および選考進捗の管理、健康診断やストレスチェックの管理、福利厚生施策の企画運用管理、教育研修の支援、社会保険や入退社手続きのサポート、給与および賞与計算業務 など |

| 経理 | 伝票入力業務、支払いの代行、請求書の作成、入金消込業務、債権管理、債務管理、固定資産管理、月次や年次の決算および連結決算業務 など |

| 法務 | ビジネスにおける法律関連の問題に対する相談対応、契約書のチェック業務(ドラフト・レビュー)、株主総会の対応、登記業務、特許や商標など知財に関わる対応 など |

| 総務 庶務 |

社内の問い合わせ対応、受付、社内備品の発注貸出管理、文書管理、名刺の発注管理、防災関連の対応、社内のイベントや事務局のサポート、郵便物の発送や受け取り対応 など |

| 営業 マーケティング |

マーケティング戦略・営業戦略の立案、マーケティングデータの分析、マーケティング企画のディレクション、ブランドサイトやオウンドメディアなどの制作サポート、SNSの運用管理、営業資料の作成、営業ツール導入支援、テレマーケティング、営業代行 など |

| コールセンター コンタクトセンター |

問い合わせ対応・アポイント獲得・サービスの活用支援 |

BPOの運用形態と契約形態

BPOの運用形態は、「オンサイト型」と「オフサイト型」の2つに分けられます。

オンサイト型は、自社内に外部委託先のスタッフが常駐して運用を担う形態です。業務遂行の状況を素早く確認でき、緊密な連携や柔軟な対応を取りやすい点が特長です。ただし、外部スタッフ向けの作業環境を整備する必要があります。

オフサイト型は、自社外で委託業務を遂行する形態です。委託先の立地により、ニアショアBPO(国内の別地域にある企業への委託)とオフショアBPO(海外企業への委託)に分類されます。地方や海外の拠点で業務を遂行するオフサイト型は、人件費やインフラ費用を抑えやすい点が特長です。また、自社の拠点で自然災害などの緊急事態が発生した際に、オフサイトで業務を継続できれば、BCP対策としても機能します。ただし、オンサイト型とは異なり、運用状況をスピーディに把握するためには工夫が必要です。

契約形態としては、請負契約・準委任契約・委任契約があります。どの契約形態を採用するかは、委託する業務によって異なります。また、業務プロセスの段階ごとに契約形態を変更するケースもあります。いずれの契約を選択する場合でも、委託する目的を明確にし、委託側と受託側での共通認識を得ることが重要です。

| 請負契約 | 受託側に、依頼された案件の"達成"が求められる契約。成果物にミスや欠陥が生じた場合には、受託側に責任が追及される。受託側からの途中解約はできないが、委託側は受託側の損害を賠償すれば、契約解除が可能。なお、委託側が受託側の作業者に対して直接的に行う業務指示は、偽装請負という違法行為に当たる。 対象となる業務例としては、システム開発やWEBサイトのデザインなど。 |

|---|---|

| 準委任契約 | 法律行為以外で、最終成果物がない業務における"業務遂行"について責任と報酬が生じる契約。案件の完成義務はなく、期待した結果が得られなくても受託側は報酬を受け取れるが、受託側には業務過程に関して善管注意義務(善良な管理者として通常求められる程度の注意を払って業務遂行する義務)が生じる。 対象となる業務例としては、システム運用保守、コールセンター、コンサルティングなど。 |

| 委任契約 | 法律行為を委託する場合の契約。準委任契約と同様に、業務遂行に対して、責任と報酬が発生する。 対象となる業務例としては、登記業務、訴訟対応、税務申告など。 |

BPOのパートナー企業を検討する際のポイント

BPO事業者を選ぶ際は、「① セキュリティやコンプライアンス体制は万全か」「② 事業規模が相応にあり対応業務範囲の拡大が可能か」「③ 信頼に足る専門性と実績を持っているか」「④ コストは適正か」の4つの観点から、複数の事業者を比較することが推奨されます。

【① セキュリティやコンプライアンス体制は万全か】

情報漏えいのリスクが懸念されるBPOでは、「委託する事業者が万全なセキュリティ体制を確立しているか」が、事業者選びで欠かせない評価軸となります。例えば、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO:27001」や「プライバシーマーク」など、認証規格の取得有無は判断材料として有用です。

同時に、コンプライアンスに対する事業者のポリシーや体制も確認し、インシデント発生リスクの少ない事業者を見極めることが求められます。

【② 事業規模が相応にあり対応業務範囲の拡大が可能か】

長期的にBPOの実施を検討している場合、「状況に応じてBPOの対応業務を変更・拡大できるか」が、重要な観点となります。対応業務範囲が広く、事業規模が大きい企業であれば、委託する業務量が増えた時にも柔軟な対応が可能でしょう。新たな業務を委託したい時にも、すでにパートナーシップを築けている事業者が対応できれば、再び事業者選びから始める必要がなくなります。

一方で、小規模のBPO事業者に委託すると、リソースが原因で、将来的な委託業務の拡大に対応できない場合があります。事業規模や対応業務範囲で、ミスマッチが起きない事業者の選定が重要です。

【③ 信頼に足る専門性と実績を持っているか】

BPOは、高い専門性を有する事業者に委託して初めて真価を発揮します。専門性が低いがために、対応の遅れやミスが生じてしまっては、本末転倒です。

委託する業務に関する「専門性」を確認する際には、事業者の「実績」が有用な判断材料となるでしょう。ポイントは、単純な実績数だけではなく、自社と類似する事業内容や事業規模における実績をチェックすること。過去に、自社と類似した条件で、成果を挙げていたり、品質を担保出来ていたりする事業者を選択すべきです。

【④ コストは適正か】

BPOを経営戦略として成功させるためには、採算性のあるBPOサービスを選ぶことが重要です。しかしながら、単にコストを抑える思考に陥ってしまうと危険です。先の①②③の観点とコストを照らし合わせ、最も費用対効果を高められる事業者を見極めねばなりません。

そのため、複数事業者から見積もりを取ったり、商談の機会を得たりして、コストパフォーマンスが期待でき、長期的な関係を築けそうなパートナーを見出すことが求められます。

BPOとDXの関係と可能性

市場規模が拡大しているBPO業界は、事業者間の競争が激化しており、サービスの高度化が進んでいます。結果として最新技術の導入も進み、AIの文字認識技術による自動データ化や、RPAによるデータ入力の自動化など、さまざまな現場でITを用いた効率化が実現しています。

中には、BPRやDXにつながるコンサルティングサービスを提供するBPO事業者も現れています。業務の企画設計から密に関わり、経営に伴走するIT系のBPOサービスを活用すれば、経営戦略にデジタルの視点を取り入れやすくなります。特にDXを推進するスキルセットを持つ人材が社内にいない場合に、重宝されるでしょう。

加えて、BPOによる効率化で自社従業員を再配置できるようになれば、DXを推進する部署の人員を厚くでき、さらなるDXの深化を生む可能性があります。一時的なアウトソーシングではなくBPOを志向して、BPRやDXへの効果を視野に入れるのであれば、企業課題の棚卸から対応可能なパートナー企業との協働を検討すべきでしょう。

まとめ

BPOは、コア業務へのリソースの集中やコスト削減などの効果が見込める経営戦略です。サービスの高度化が進んだ昨今では、DXへの貢献も期待されています。一方で、外部委託となるBPOには、情報漏えいのリスクも伴う点には注意が必要です。

そのため、BPOを導入するにあたっては、自社に合うパートナー事業者選びが重要となります。BPOの実績やセキュリティ体制などの観点から、長期的な関係性を築ける事業者を選ぶべく、まずはBPOやITの専門業者に相談してみてはいかがでしょうか。