サイト内の現在位置

コラム

健康寿命とは?

延伸する取組みや平均寿命を伸ばすための方法を解説

UPDATE : 2024.12.27

健康寿命とは、健康上の問題なく日常生活を送れる期間のことを指します。高齢化が進む中で、健康寿命の延伸は個々の生活の質を高め、社会全体の持続可能性にも貢献する重要な課題です。本記事では、健康寿命を延ばすための具体的な方法や、国や自治体が推進するさまざまな取り組み、さらには先進技術を活用したヘルスケアモデルについて詳しく紹介します。

INDEX

- 健康寿命とは

- 平均寿命とは

- 平均寿命と健康寿命の差

- 健康寿命を伸ばすための7つ方法

- ①運動習慣

- ②食生活

- ③禁煙

- ④ストレスをためすぎない

- ⑤十分な睡眠

- ⑥社会活動

- ⑦定期的な健診・検診

- 健康寿命を延伸する国の取り組み

- 健康寿命延伸プラン

- 健康日本21

- Smart Life Project

- 健康寿命を延伸する自治体の取り組み

- 静岡県

- 山形県

- 熊本県荒尾市「荒尾ウェルビーイングスマートシティ」

- NECソリューションイノベータが荒尾市と連携し、健康寿命延伸を目指す取り組みを紹介

- まとめ

健康寿命とは

健康寿命とは、健康上の問題がなく、日常生活に制限がない期間の平均を指します。国民生活基礎調査における「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という質問に「ない」と回答した期間を「健康」とみなし、「ある」と回答した期間を「不健康」として区別し、健康寿命を算出します。

この算出には「サリバン法」という方法が用いられています。

サリバン法では、毎年10万人が誕生する状況を仮定し、年齢別の死亡率と健康状態のデータを基に、「健康な期間」を計算します。この結果を平均寿命と比較することで、健康寿命が導き出されます。

健康寿命は、国の健康政策や社会的支援を評価する上で重要な指標であり、医療費の抑制や社会全体の負担軽減を目指すためにも注目されています。そのため、健康寿命の延伸には、日常生活で取り入れやすい運動や食生活の改善、禁煙といった予防的な健康活動が積極的に推奨されています。

関連情報

平均寿命とは

「平均寿命」とは、私たちが生まれてから、どれくらい生きられるかを平均した数字です。具体的には、0歳時点で何歳まで生きられるかを統計に基づいて予測した「平均余命」を指します。

2023年の日本における平均寿命は、男性が81.09年、女性が87.14年で、前年と比べて男性は0.04年、女性は0.05年延びています。近年、新型コロナウイルス感染症の影響で平均寿命が短くなった年もありましたが、2023年は感染者数の減少に伴い、再び平均寿命が延びたと考えられています。

平均寿命は、現時点の死亡率が続くと仮定して算出されているため、医療の進歩や生活環境の変化により、今後さらに延びる可能性があります。

| 和暦 | 男 | 女 | 男女差 |

| 昭和22年 25-27 30 35 40 45 50 55 60 平成2 7 12 17 22 27 令和2 3 4 5 |

50.06 59.57 63.60 65.32 67.74 69.31 71.73 73.35 74.78 75.92 76.38 77.72 78.56 79.55 80.75 81.56 81.47 81.05 81.09 |

53.96 62.97 67.75 70.19 72.92 74.66 76.89 78.76 80.48 81.90 82.85 84.60 85.52 86.30 86.99 87.71 87.57 87.09 87.14 |

3.90 3.40 4.15 4.87 5.18 5.35 5.16 5.41 5.70 5.98 6.47 6.88 6.96 6.75 6.24 6.15 6.10 6.03 6.05 |

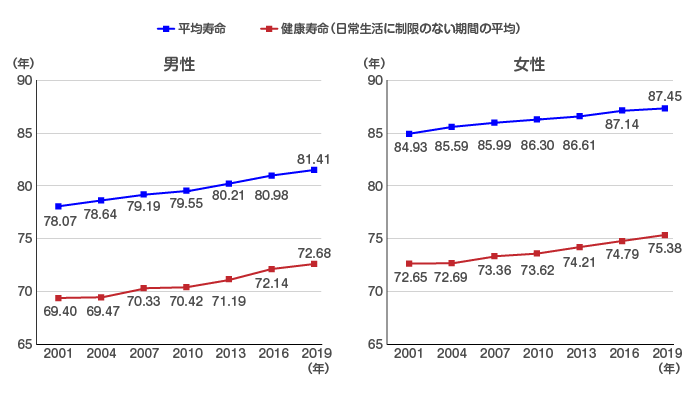

平均寿命と健康寿命の差

平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に支障をきたす「不健康な期間」を意味します。この差は2010年以降、男女ともに縮小傾向にあり、2019年には男性で8.73年、女性で12.06年まで縮まりました。これは健康寿命が延びていることを示していますが、依然として不健康な期間が残っているため、さらなる健康寿命の延伸が求められています。

特に、平均寿命の伸びを上回る健康寿命の向上が重要であり、これにより医療費や介護負担の軽減が期待されます。健康的な生活習慣の促進や社会全体での取り組みが、今後ますます必要とされています。

拡大する

拡大する

出典:平均寿命と健康寿命の推移|厚生労働省e-ヘルスネット

健康寿命を伸ばすための7つ方法

健康寿命を延ばし、日常生活を支障なく過ごすためには、日々の生活習慣の改善が有効とされています。ここで紹介する7つの方法は、運動習慣や食生活の改善、禁煙、ストレス管理、十分な睡眠の確保、社会活動への参加、そして定期的な「健康診断(健診)」や特定の疾患の有無を調べる「検査・診察(検診)」を推奨するものです。これらの方法を実践することで、健康寿命を延ばし、平均寿命との差を縮小させることが期待されています。誰でも取り組みやすい基本的な健康維持のポイントを解説します。

①運動習慣

厚生労働省が公表する「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、成人は1日60分以上の運動(約8,000歩以上)、65歳以上の健康な人は1日40分(約6,000歩以上)の運動が推奨されています。

運動の強度や量は個人差を考慮し、無理なく調整することが大切です。できることから始め、少しでも多く身体を動かすことが健康寿命の延伸につながります。また、座りっぱなしの時間が長くならないよう、日常生活でこまめに体を動かすことを心がけましょう。

②食生活

健康寿命を延ばすためには、バランスの取れた食生活が欠かせません。日本人の平均的な野菜摂取量は1日250gですが、厚生労働省では生活習慣病予防のために1日350gの野菜摂取を推奨しています。現在の摂取量に100gの野菜を追加することで、健康寿命の延伸が期待されています。

例えば、もう一品サラダを加えたり、野菜スープを取り入れたりするなど、手軽にできる方法から始め、栄養バランスの良い食事を心がけることが、将来の健康を守る重要な一歩となります。

③禁煙

タバコを吸うことは、健康を損なうだけでなく、肌の老化を早め、若々しさを失う原因にもなります。禁煙をすることで、心肺機能が回復し、循環器系の健康が改善され、健康寿命を延ばすことが期待できます。また、肌の状態も改善される可能性があり、美容面でも効果があると言われています。

禁煙は、体への負担を減らし、長期的な生活の質を向上させるための重要な取り組みです。健康と美しさを維持するためにも、禁煙に取り組むことが推奨されます。

④ストレスをためすぎない

健康寿命を延ばすためには、ストレスをためない生活を心がけることが重要です。厚生労働省は、以下の方法を推奨しています。

- 体を動かす:運動には、こころと体をリラックスさせ、睡眠リズムを整える作用があります。

- 今の気持ちを書き出す:感情を紙に書くことで、心の整理ができます。

- 腹式呼吸を繰り返す:深い呼吸で心拍を落ち着かせ、リラックス効果を得られます。

- 「なりたい自分」に目を向ける:前向きな目標を持つことで、ストレスに対処しやすくなります。

- 音楽を聴いたり歌ったりする:音楽は気分転換に効果的です。

- 失敗したら笑う:笑うことで気持ちが軽くなり、ストレスへの抵抗力が高まります。

これらの方法を日常生活に取り入れ、上手にストレスを軽減しましょう。

⑤十分な睡眠

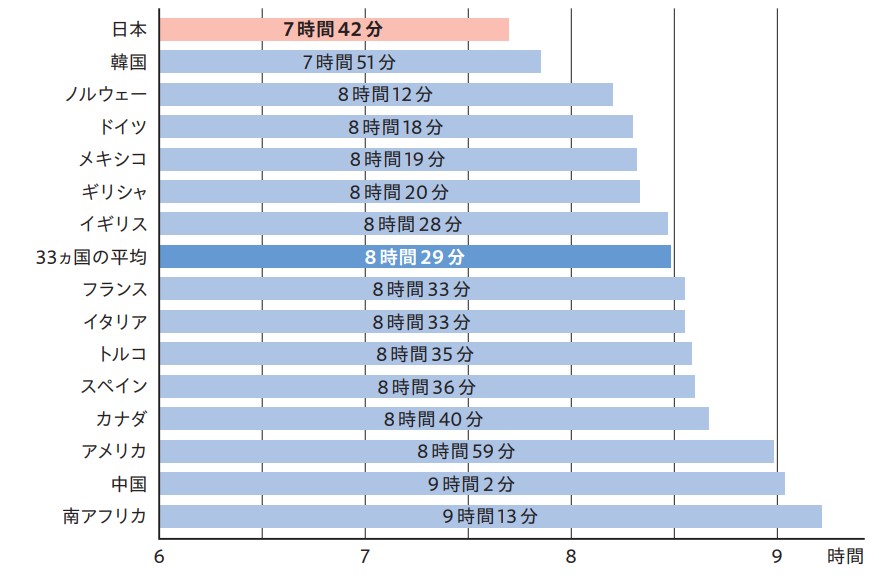

質の高い十分な睡眠は、心身の健康を支える基盤となります。睡眠は、体と心を休める大切な時間であり、十分に休養が取れた感覚を高めるためには適度な睡眠時間の確保が重要です。

経済協力開発機構(OECD)が33カ国を対象に行った調査によれば、日本人の平均睡眠時間は1日7時間22分と、調査対象国の中で最も短いことがわかっています。これは、世界全体の平均である8時間28分より1時間以上も短い結果です。

十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を向上させることで、日々のパフォーマンスや生活の質も向上します。日常生活の中で適切な睡眠習慣を取り入れ、心身のリフレッシュを心がけましょう。

拡大する

拡大する

⑥社会活動

社会活動に参加する人は、参加していない人に比べて健康状態が「良い」と感じる割合が高いことがわかっています。コロナ禍で人とのコミュニケーションに変化が生じ、制限された社会活動もありましたが、スポーツ・地域行事・ボランティアなどに積極的に参加することで、心身の健康が促進され、体力や健康への自信が高まるとされています。

また、健康状態が良好な人ほど社会活動に参加しやすく、参加することでさらに健康が向上し、活動を継続する好循環を生むことが期待されます。社会活動への参加が健康に与える効果は大きく、積極的に取り入れていくことが大切です。

⑦定期的な健診・検診

定期的な健診・検診は、将来の病気のリスクを早期に発見し、適切に対処するためにとても重要です。現在は健康に感じていても、自覚症状がないまま進行する病気や、将来発症するリスクを抱えている場合もあります。

病気を無症状の段階で発見したり、病気のリスクを早めに検知できたりすれば、早期治療や予防策を講じることが可能です。また、健診結果を基に生活習慣を見直し、健康寿命を延ばすための具体的な改善策も立てられます。定期的に健診・検診を受け、日々の健康管理をより効果的に行いましょう。

健康寿命を延伸する国の取り組み

健康寿命を延ばすために、国はさまざまな施策を推進しています。厚生労働省を中心に、「健康寿命延伸プラン」や「健康日本21」などの政策が策定され、国民の健康を維持・向上させるための目標が掲げられています。これらの取り組みでは、運動や食生活の改善、社会参加の促進などが具体的な目標として示されており、さらなる健康寿命の延伸が期待されています。

次に、こうした国の取り組みを紹介します。

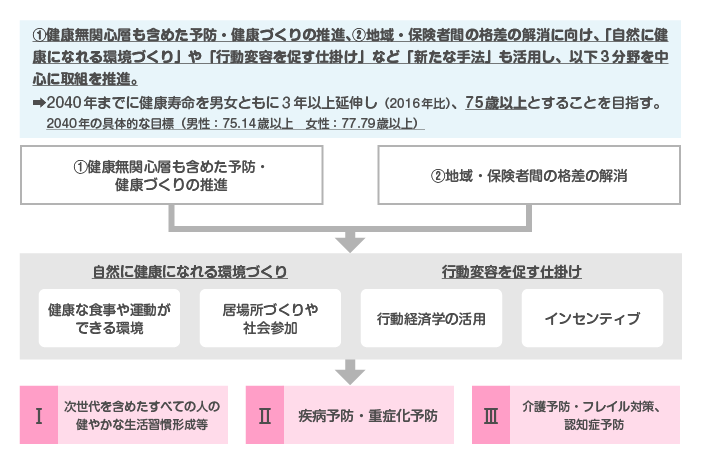

健康寿命延伸プラン

「健康寿命延伸プラン」は、2019年に策定された計画で、健康寿命を延ばすための目標と具体的な施策が定められています。2016年時点で、男性の健康寿命は72.14歳、女性は74.79歳でしたが、このプランでは2040年までにそれぞれ3年以上延ばし、男性75.14歳以上、女性77.79歳以上とすることを目標としています。

この目標達成のためには、運動習慣や食生活の改善、定期的な健診などの生活習慣の見直しが重要な施策として推奨されています。また、これにより医療費の削減や介護負担の軽減も期待されています。

拡大する

拡大する

出典:健康寿命延伸プランの概要|厚生労働省e-ヘルスネット

健康日本21

「健康日本21」は、社会全体で国民の健康づくりを推進するための運動です。1978年に第1次国民健康づくり対策が始まり、1988年には第2次、2000年には第3次として「健康日本21」の施策が始まりました。2013年度から2023年度にかけては「健康日本21(第二次)」が実施され、社会の変化に合わせて目標や施策が見直されました。

2024年度からは「健康日本21(第三次)」が開始され、第二次の成果と課題を踏まえた新たな基本方針が設定されています。第三次では、健康寿命の延伸や健康格差の縮小を目標として、社会環境の質の向上やデジタル技術の活用を重視した取り組みが進められる予定です。

Smart Life Project

「Smart Life Project」は、「健康寿命をのばそう」をスローガンに掲げ、国民全体が生涯にわたって元気で健康的な生活を送ることを目指した厚生労働省主導の国民運動です。このプロジェクトでは、運動、食生活、禁煙、定期健診・検診の4つの柱を中心に、国民に具体的な行動を促しています。国民同士が誘い合いながら健康の輪を広げ、社会全体で健康寿命を延ばす取り組みが推進されています。

厚生労働省の主導のもと、多くの企業や団体、自治体が連携し、健康寿命の延伸に役立つコンテンツやイベントを展開しています。 例えば、健康に関するセミナーや運動教室、オンラインでの健康管理ツールの提供、健康診断を促進するキャンペーンなど、幅広い取り組みが行われています。

健康寿命を延伸する自治体の取り組み

自治体では、住民の健康寿命を延ばすため、地域の特性に応じた施策が進められています。運動や食生活の改善、地域コミュニティの活性化など、多様な取り組みを展開し、住民が健康づくりに取り組みやすい環境を整えることで、地域全体で健康寿命の延伸が目指されています。次に、各地域の特色を活かした実践例を紹介します。

静岡県

静岡県の「ふじ33プログラム」は、健康寿命を延ばすために考案された取り組みで、名称はそれぞれの要素から取られています。「ふ」は普段の生活で実践できる、「じ」は実行可能な、「3」は運動・食生活・社会参加の3分野にわたる活動を指します。さらに、「3」は3人一組で取り組み、まずは3か月間の実践を行うことを意味しています。

加えて、健康マップを作成し、地域の健康状態を「見える化」することで、住民の健康への意識向上を図っています。また、「お達者度」を算出することで、65歳から自立して生活できる期間を把握し、個々の健康管理をサポートしています。

山形県

山形県では、市町村と協働して「やまがた健康マイレージ事業」を実施しています。この事業は、運動や健康的な食事などの目標を達成したり、健康診断を受けたり、市町村が主催する健康講座やスポーツ教室、地域活動に参加することでポイントを獲得できる仕組みです。一定のポイントを貯めると、「やまがた健康づくり応援カード」が交付され、協力店で提示することで特典やサービスを受けられます。

こうした楽しみながら健康促進を行う仕組みを通じて、住民の健康意識を高め、健康寿命を延ばす取り組みが進められています。

熊本県荒尾市「荒尾ウェルビーイングスマートシティ」

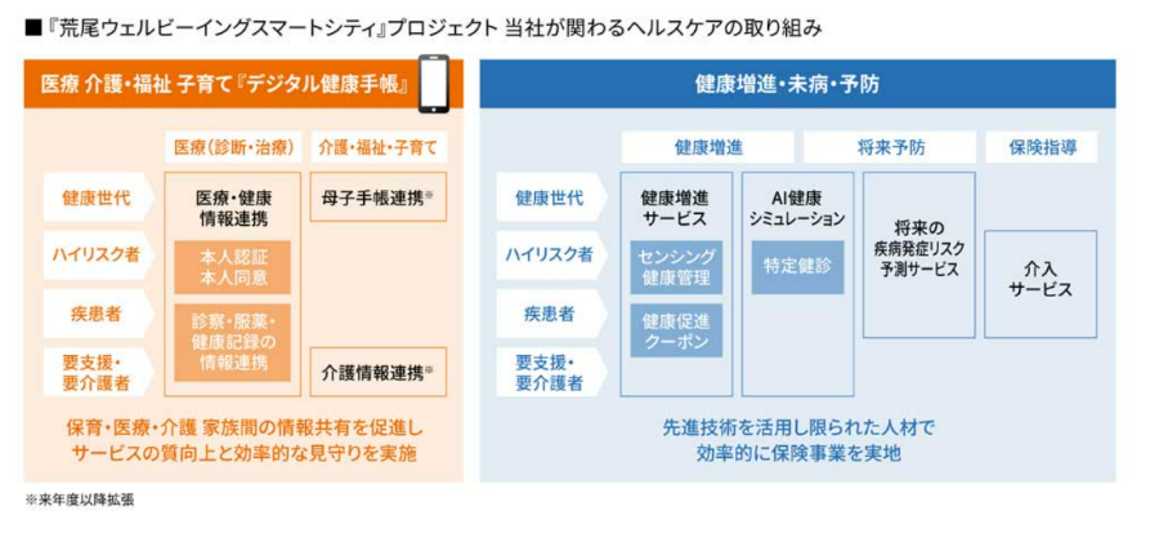

熊本県荒尾市では、健康増進と先進技術を融合させた「荒尾ウェルビーイングスマートシティ」プロジェクトが進められています。

このプロジェクトでは、NECソリューションイノベータが提供する「デジタル手帳」と「フォーネスビジュアス(FonesVisuas)」が採用されています。

市民の医療情報やお薬手帳、健康データを一元管理できる「デジタル健康手帳」を導入し、住民が自立した生活を送れるよう、健康寿命を延ばすための施策を展開しています。さらに、血液から将来の疾病発症確率を予測する「フォーネスビジュアス(FonesVisuas)検査」も実施され、社会保障制度の持続を目指した取り組みが進んでいます。

NECソリューションイノベータが荒尾市と連携し、健康寿命延伸を目指す取り組みを紹介

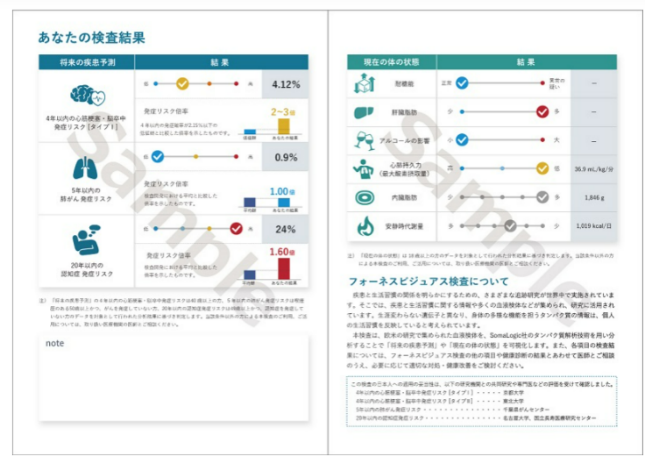

NECソリューションイノベータは、熊本県荒尾市と協力して、市民の健康寿命を延ばすためのプロジェクトを展開しています。この取り組みでは、約200名の市民を対象に「フォーネスビジュアス(FonesVisuas)検査」が提供されています。

拡大する

拡大する

拡大する

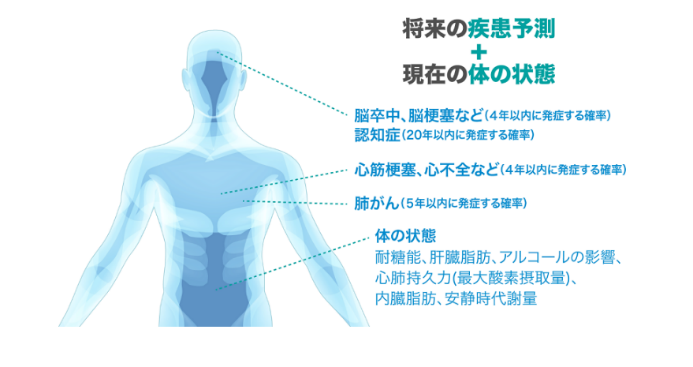

拡大するこの検査は、約5ccの血液を使って4年以内の心筋梗塞や脳卒中、4年以内の慢性腎不全、5年以内の肺がん、5年以内※1および20年以内の認知症など、将来の疾患リスクを予測するものです。検査結果に基づき、一人ひとりに適した生活習慣改善プログラムが提案され、健康維持をサポートするフォローアップも行います。

このプロジェクトは、市民の健康寿命を延ばすだけでなく、医療費や介護給付費の増加抑制、荒尾市の持続可能な財政経営を目指しています。また将来的には、このヘルスケアモデルを全国の自治体に展開し、NECソリューションイノベータは、先進技術を活用し、自治体の健康づくりを支援していきます。

※15年以内の認知症発症リスクは65歳以上の方のみご提示

まとめ

健康寿命の延伸は、ますます高齢化する社会の、持続可能な発展に欠かせない重要なテーマです。国や自治体が進める施策や先進技術の活用により、住民一人ひとりの健康管理が効率的に支援され、医療費の削減や地域の幸福度向上につながることが期待されています。地域の特性に合わせた取り組みが、さらに成果を生む可能性があります。具体的な取り組みを検討している方は、専門家の助言や地域の健康支援プログラムを活用してみてはいかがでしょうか。