サイト内の現在位置

コラム

【医療費削減】

国の取り組みや政策、負担を減らすためにできることを解説

UPDATE : 2024.12.27

医療費削減に向けた政策として、医療費適正化計画が2008年4月から実施されています。社会保障費の中でも医療費が占める割合は高く、高齢化や医療技術の高度化に伴って伸び続ける医療費は日本の大きな課題です。医療費適正化計画の内容をもとに医療費削減を目的とした国の取り組みについて、わかりやすく紹介します。

INDEX

- 医療費削減における国の取り組み

- 医療費が増える理由と現状

- 医療費の推移

- 医療費を削減するためにできること

- 医療費削減の政策

- ①メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少

- ②喫煙を抑制する

- ③外来医療費の適正化

- ④医薬品の適正使用

- ⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進

- ⑥糖尿病の重症化予防

- ⑦特定健康診査・保健指導の推進

- 医療費削減に繋がるNECソリューションイノベータの取り組み

- まとめ

医療費削減における国の取り組み

国では医療費削減を目的とし、医療費適正化計画が推進されています。医療費適正化計画とは、国の責任のもとで国及び都道府県が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などで、計画的に医療費の適正化を進めるための取り組みです。

具体的な生活習慣病対策としては40歳以上を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査の事業実施を義務付けています。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要であると判断された場合は特定保健指導を受けなければなりません。特定保健指導では保健師や管理栄養士などが生活習慣を見直すための支援を行います。

また、平均在院日数の短縮に向けた取り組みでは、疾患の状態や時期に応じた切れ目のない適切な医療の提供が不可欠です。各都道府県が医療機関や関係者と協力しながら医療機能の分化と連携、在宅医療の推進、療養病床の転換支援を行います。

さらに、公的医療保険の給付範囲の見直しによって短期的な対策も実施。高齢者の患者負担の見直しなども行い、医療費の伸びの抑制を目指しています。

医療費が増える理由と現状

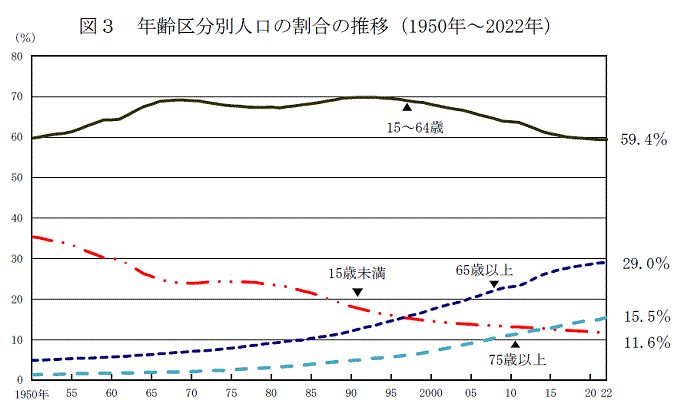

医療費が増える理由として、人口の高齢化が挙げられます。

2024年3月現在、日本の人口は概算値で1億2,397万人です。2008年をピークに、2011年以降は減少してきました。年齢別に見てみると65歳以上の高齢者人口は増加を続けており、総務省によると、2024年3月には3,623万人(人口の29.2%)、そのうち75歳以上は2,039万人(人口の16.4%)に達しています。

【参考資料】

令和6年8月20日『人口推計』|総務省統計局

高齢者は他の年代と比べると受療率が高いため、高齢者が増えればトータルの医療費は増加するのです。

一方で子どもと社会保障の担い手である生産年齢人口(15〜64歳)は減少が進んでおり、15歳未満は1,403万人(人口の11.3%)、15〜64歳は7,371万人(人口の59.5%)となりました。この減少傾向は今後も続く見通しです。

【参考資料】

人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて|厚生労働省

そして、治療の対象となる病気も変化してきました。昔は感染症などの急性疾患が主な医療対象でしたが、近年増加しているのは癌や生活習慣病などの慢性的な病気です。これらの治療には高価な薬が必要となり、さらに治療期間も長期にわたるため医療費増加の一因となっています。

医療費の推移

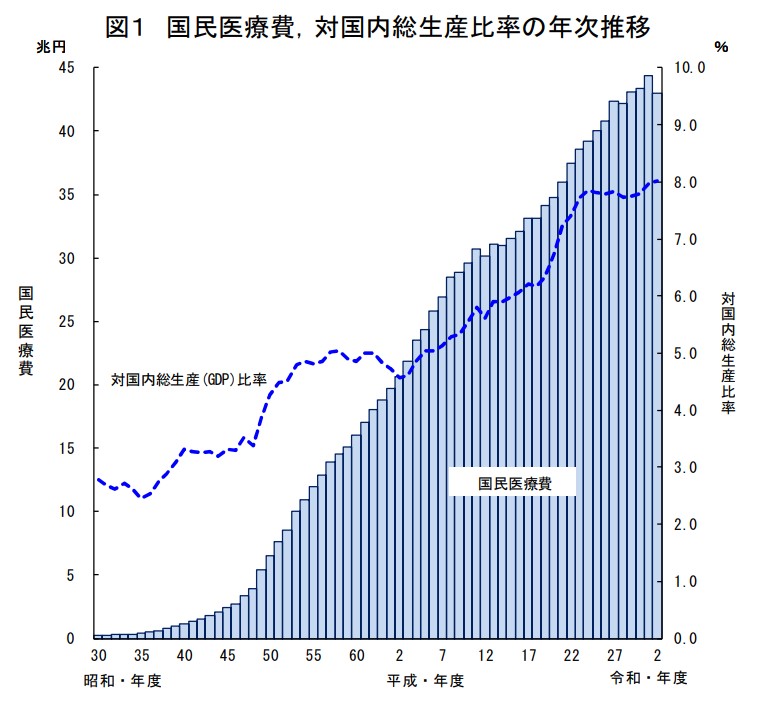

令和2年度の日本の医療費は42兆9,665億円です。10年前との比較では約15%増、20年前との比較では約43%増となっており、現在も増大傾向にあります。さらに年齢階級別にみると65歳以上で全体の61.5%、45〜64歳で全体の21.9%となっており、45歳以上の医療費で全体の83.4%を占めました。

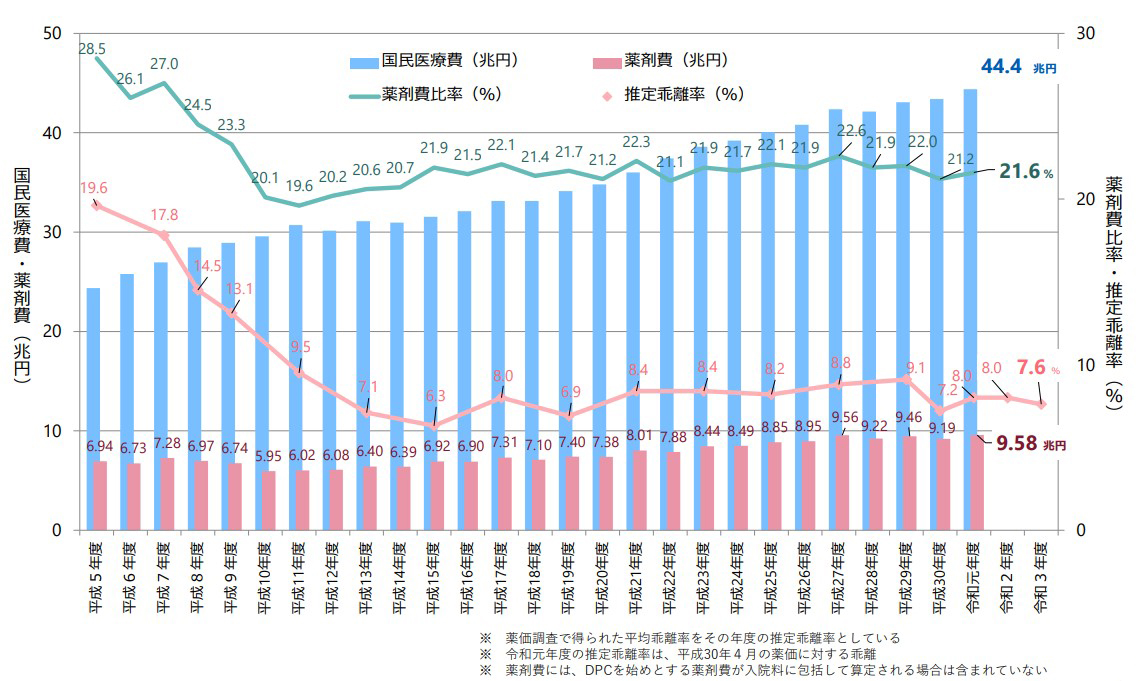

医療費の内訳をみると、令和元年では薬剤費の比率が21.6%となっており、医療費削減の取り組みにおいて重要性の高い項目と考えられます。

また、医療費全体の2割程度を占めているのが生活習慣病関連の医療費。メタボリックシンドローム該当者の年間平均医療費は、そうでない方と比べて約9万円高いという結果も報告されています。特定健診や特定保健指導による生活習慣病予防は、医療費適正化の観点で重要な対策です。

【参考資料】

医療費等と疾病の関係をみる|厚生労働省

医療費を削減するために個人ができること

医療費削減を実現するには国や自治体の取り組みが重要ですが、一人ひとりが健康に関する意識改革を行うことも大切です。厚生労働省が推奨している日常生活の中で取り入れられる具体的なアクションを紹介します。

●運動習慣をつける

運動には、こころと体をリラックスさせる作用があります。今よりも少しでも多く体を動かすことを意識し、座りっぱなしの時間が長くなりすぎないようにしましょう。

●食生活の見直し

生活習慣病予防のためには、1日350gの野菜が必要です。日本人が食べている野菜は約250g。あと100g多めの野菜摂取を心がけましょう。

●適切な睡眠

短い睡眠時間は、高血圧、糖尿病、メタボリックシンドロームなど様々な疾患を発症する危険性を高めます。質の高い十分な睡眠をとり、心身の健康を保つことが重要です。

●禁煙

たばこの害は体内に蓄積されて健康に悪影響を及ぼします。禁煙は本人の努力だけでなく、周囲のサポートも必要です。

●健康診断の受診

病気を早期に発見し対処していくためには、定期的に健診を受けて自分の身体の状態を知ることが肝心です。

【参考資料】

スマート・ライフ・プロジェクトについて|厚生労働省

「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」パンフレット|厚生労働省

関連情報

医療費削減の政策

医療費適正化計画は、第1期(2008〜2012年度)、第2期(2013〜2017年度)、第3期(2018〜2023年度)、そして現在進行している第4期(2024〜2029年度)と4期にわたって実施されています。基本方針をもとに各項目の数値目標を設定し、取り組みに関する進捗管理や見直しを行ってきました。

ここでは医療費削減を目的とした7つの施策と実施状況を詳しく見てみましょう。

①メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少

第1期医療費適正化計画では、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少を目標とした取り組みが行われました。

2022年度のデータと第1期医療費適正化計画が開始された2008年度を比較し、施策の実施状況の変化を見ていきます。

●特定健康診査

2022年度の実施状況によると、対象者数は約5,192万人のところ受診者数は約3,017万人でした。実施率は58.1%となっており、2008年度比では19.2ポイント向上しています。

●特定保健指導

2022年度の対象者数は約512万人。そのうち終了者数は約135万人で、実施率は26.5%です。2008年度と比較すると18.8ポイント向上しました。

●メタボリックシンドロームの該当者および予備軍の減少率

2022年度のメタボリックシンドロームの該当者および予備軍は約890万人。2008年度は約1,060万人だったため、減少率は16.1%でした。

【参考資料】

第1期医療費適正化計画(2008~2012年度)について|厚生労働省

特定健診・特定保健指導の実施状況について(2022年度)|厚生労働省

②喫煙を抑制する

第2期医療費適正化計画では、生活習慣病の発症予防に向けて「たばこ対策」に関する取り組みが行われました。

禁煙希望者に対してより効果的な禁煙支援が行えるよう、禁煙支援に携わる者の養成や活動支援を行う自治体への補助を実施。保健医療従事者が参照できる「禁煙支援マニュアル」も改定しました。

未成年者の喫煙防止対策として、子どもや父母などを対象としたたばこの健康影響に関する知識についての講習会を開催しています。

また、受動喫煙防止対策を推進するために、一部の都道府県では禁煙施設にステッカーを掲示するなどの取り組みも行いました。

さらにWHOが定めた5月31日の「世界禁煙デー」からの一週間を「禁煙週間」と定め、たばこと健康に関する正しい知識の普及に向けた取り組みも行いました。

【参考資料】

第2期医療費適正化計画(2013~2017年度)について|厚生労働省

③外来医療費の適正化

第3期医療費適正化計画では外来医療費の適正化が行われました。

外来医療費削減対策として糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の実施率向上、医薬品の適正使用、後発医薬品の使用促進を実施しています。

外来医療費の適正化によって40歳以上の糖尿病患者の医療費が半減すると、約1,000億円の削減となる見通しです。さらに重複投薬と多剤投与の半減により、約600億円の医療費削減が期待されます。

【参考資料】

第3期医療費適正化計画(2018~2023年度)について|厚生労働省

④医薬品の適正使用

第4期医療費適正化計画では、医薬品の適正使用に向けた取り組みを推進しています。

様々な疾患を抱えている高齢者は、複数の医薬品を服用していることも少なくありません。そのため、多剤服用によって有害事象を引き起こす「ポリファーマシー」に陥りやすい状況です。

そこで有害事象を回避するための処方見直しなど、具体的な方法を定めた指針を策定しました。薬剤の選択情報を含めて、多剤併用を適正に使用するための情報周知も検討しています。

さらに電子処方箋などデジタル技術の活用を強化し、重複投薬や多剤服用を適正化。計画の実効性を高めるために、都道府県が医療関係者と連携するための体制も構築します。

今後も複合的なニーズを持つ高齢者の増加が見込まれる中、医療と介護の連携を通じた効果的・効率的なサービスの提供を推進することで医療費適正化を図ります。

【参考資料】

第3期医療費適正化計画(2018~2023年度)について|厚生労働省

第4医療費適正化計画( 2024 ~ 2029年度) に向けた見直し|厚生労働省

⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進

医療の効率的な提供には後発医薬品の使用促進が欠かせません。

内閣府が決定した経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太方針2021)では、「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上とする」という目標が設定されました。それに対して、医薬品の安定的な供給を基本としつつ金額ベースなどの観点を踏まえて2023年度中に政府目標を見直しました。

新たな政府目標をもとに、第4期医療費適正化計画では2024年度中に都道府県が数値目標を設定。現時点で数量シェア80%を達成していない都道府県では、可能な限り早期の達成を目指し、後発医薬品の使用促進に向けた具体的な施策の記載が求められています。

【参考資料】

第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)について|厚生労働省

⑥糖尿病の重症化予防

糖尿病は神経障害、網膜症、糖尿病性腎症などの合併症を併発し、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患の要因にもなります。他にも、認知症や大腸がんの発症リスクを高めることも明らかになりました。

そこで第4期医療費適正化計画では、糖尿病重症化予防プログラムを策定しています。

糖尿病の発症には生活習慣が大きく関与しており、食生活の乱れ、飲酒、身体活動不足、喫煙、睡眠の質の低下などが危険因子として挙げられます。そのため対象者の生活習慣や身体状況を把握した上で保健指導を行うことが重要です。

さらに健康課題はライフステージによって異なることも特徴です。糖尿病重症化予防の取り組みにおいては、胎児期から高齢期に至るまでの生涯を継続的に捉えて対策を講じるライフコースアプローチにも着目。年齢層を考慮した健康支援を推進しています。

また、口腔衛生指導や継続的な歯科受診の推奨にも取り組んでいます。歯周病と血糖コントロールには相関関係があり、歯周病治療によって血糖コントロールの状態が改善することが報告されました。また糖尿病網膜症の進行防止のため、定期的な眼科受診も推奨しています。

【参考資料】

第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)について|厚生労働省

⑦特定健康診査・保健指導の推進

第3期医療費適正化計画では、特定健康診査と特定保健指導の推進に関する取り組みが行われました。

特定健康診査の目的は生活習慣病の予防と早期発見です。40〜74歳を対象者とし、メタボリックシンドロームに着目した健診を行います。健診の結果、腹囲が基準値以上(男性85cm、女性90cm)で、なおかつ血圧・血糖・脂質の検査値が規定上に該当する場合にメタボリックシンドローム該当者または予備軍と診断されます。

そして、特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要と判断された方に対して実施するのが特定保健指導です。医師や保健師、管理栄養士などの専門スタッフによって、運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣の見直しをサポート。対象者一人ひとりに合わせたアドバイスを行うことで内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防や改善につなげていきます。

【参考資料】

第3期医療費適正化計画(2018~2023年度)について|厚生労働省

医療費削減に繋がるNECソリューションイノベータの取り組み

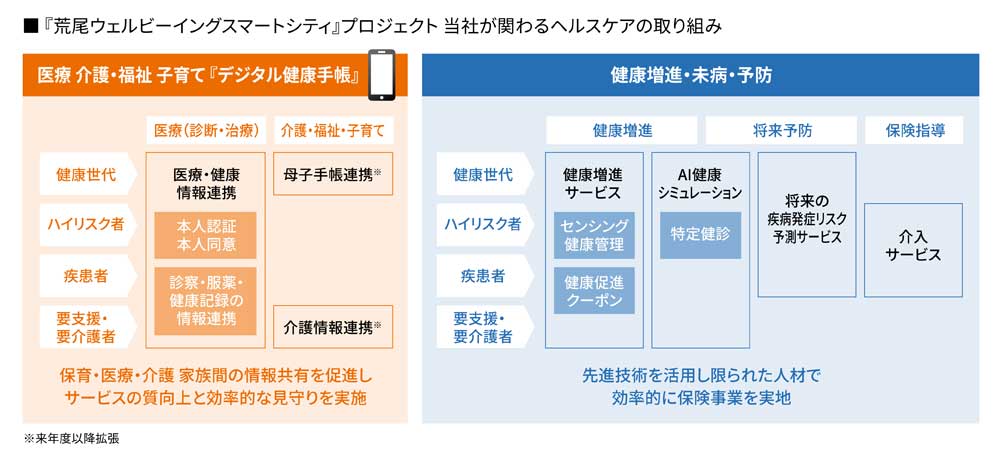

ここで、NECソリューションイノベータが提供するヘルスケアソリューションを活用した自治体における医療費削減の取り組み事例を紹介します。

●『デジタル健康手帳』

熊本県荒尾市は人口減少と少子高齢化が進んでおり、3人に1人が高齢者。市民の健康増進と自治体の医療費適正化の両立を目指す仕組みづくりを進めています。

荒尾市は、医療情報を一元管理できるNECソリューションイノベータのサービス「デジタル健康手帳」を導入し、医師会と協力して作成した「あらお健康手帳」をデジタル化しました。これにより、市民はどの医療機関にかかっても診療情報を一元的に管理することができ、その情報をスマートフォンで閲覧することが可能となっています。

2022年度の実証実験では利便性への高い評価を得られ、2023年度から市全体での導入に至りました。さらにマイナンバーカード、マイナポータルと連携し、健康診断や予防接種の情報が閲覧できるようにアップデート。今後は保育・医療・介護・福祉と職種を超えた連携も視野に入れ、地域の健康を支えるためのサービス拡充を目指しています。

関連情報

まとめ

4期にわたって実施されている医療費適正化計画の概要をもとに、医療費削減に向けた具体的な取り組みを紹介してきました。医療費増大の要因である少子高齢化は今後も続く見通しとなっており、現状を踏まえた上での対策は急務です。

そのためには、住民の健康問題解決が欠かせません。NECソリューションイノベータは地域の医療機関や学術研究機関と連携を図りながら、デジタルヘルスケアサービスを展開。地域の特性に合わせた予防的アプローチを推進し、各自治体の医療費適正化に貢献します。