サイト内の現在位置

イノベータ’s VOICE

量子コンピュータとは?専門家がわかりやすく解説

UPDATE : 2022.03.11

物質を形作る原子や、原子を構成する電子、中性子、陽子といった「量子力学」の法則を利用した「量子コンピュータ」が、今、ビジネスの世界で話題を集めています。従来型のコンピュータと比べると、次元の異なる計算能力を誇るという量子コンピュータとはどんなものなのか? 量子コンピュータの最新事情をNECソリューションイノベータでこの技術を研究している専門家の富木 毅氏と家志 門太氏が解説します。

INDEX

量子コンピュータとは?:

異なる法則で成り立つ、驚異的な計算スピード

--まずは「量子コンピュータ」とは何なのか、簡単に説明していただけますか?

富木:はい。のちほど説明しますが、量子コンピュータには2タイプあり、ここでは量子ゲート方式の量子コンピュータを例に、従来型コンピュータと比較して説明します。

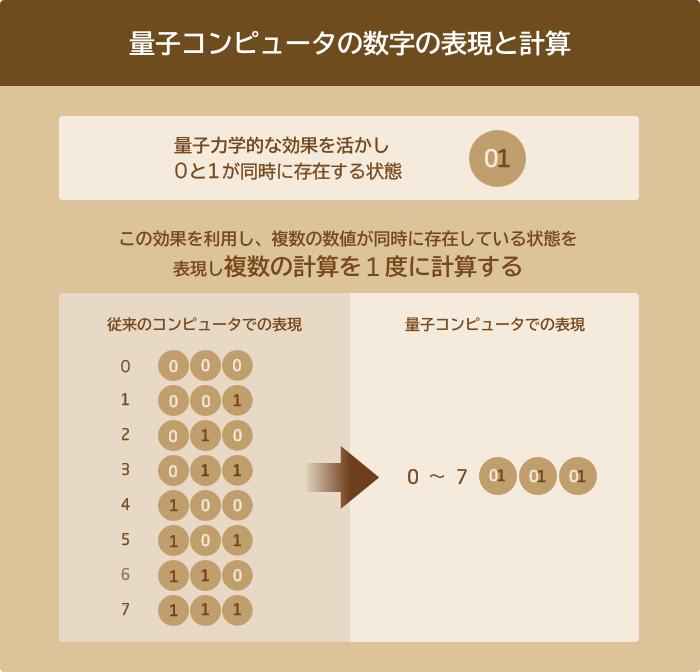

現在の一般的なコンピュータは電気信号の1(オン)と0(オフ)を利用して、数を表現しています。ここでは、ふだん我々が使っている10進数ではなく、2進数という仕組みを利用しています。具体的には下図のようなかたちになります。

これに対して、量子コンピュータでは量子力学的な効果を活かして、“確率的に0と1が同時に存在する状態”を作り出し、それを使って数を表現します。確率的というのは、例えば「0が50%、1が50%」や、「0が30%、1が70%」といった具合です。こうすることで、従来方式のコンピュータでは8パターンの表現を用意しなければいけなかったところを、たった1つのパターンで表現できるようになります。

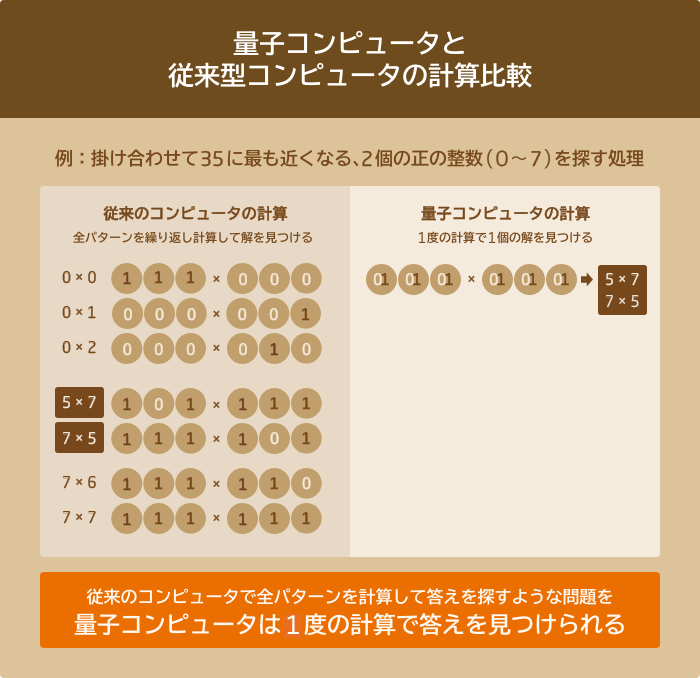

そして、この性質を活かすことで、複数の計算を同時に行えるというのが、量子コンピュータの最も大きな特性となります。具体的な比較をお見せすると、たとえば「掛け合わせて35に最も近くなる、2個の正の整数(0〜7)を探す」という処理を行わせた場合、従来方式では0×0から7×7までを全て計算して正解を見つけだそうとします。この場合ですと正解は5×7と7×5なのですが、それを見つけ出すために64回も計算をしなければならないわけです。

しかし、量子コンピュータではその必要がありません。1度の計算で正解が見つけられます。正解に近い答えほど高い確率で出るということになりますが、そうした特性により、従来とは比べものにならない速度で正解を導き出すことができるのです。

--なるほど……? わかったような、わからないような……(苦笑)。

家志:そうですよね(笑)。この“0と1が同時に存在する状態”というのが、なかなか理解できない、腹落ちしないところだと思うのですが、量子の世界は、我々が体感している物理法則とは全く異なる法則で成り立っているため、これについては「そういうものだ」と考えていただくほかないんです。

--何にせよ、結論だけを言えば、従来型のコンピュータでは全パターンを計算しなければ正解にたどり着けないような問題を、たった一度の計算で回答できるのが量子コンピュータの強みなのですね。

富木:はい。NECは、1999年に世界で初めて量子コンピュータの基本となる固体素子量子ビットの動作を実証、その後量子コンピュータの実現に向け、積極的に取り組んでいます。そして我々、NECソリューションイノベータではそうした量子コンピュータが実際にどのように利用できるのか、実証実験などを通じて検討しています。

量子コンピュータの仕組み:

2つの方式があり、1つはすでに“実用化”されている

--ニュースなどを見ていると、量子コンピュータはまだまだ開発段階で、実用化にはだいぶ時間がかかるような印象を受けます。実際のところどうなのでしょうか?

富木:量子コンピュータは、従来型のコンピュータと同じ、汎用的な使い方ができる「量子ゲート」方式と、今お話ししたような多数の組み合わせから最適なものを見つけ出す処理(組合せ最適化問題)を得意とした「量子アニーリング」方式の大きく2つに分類できます。おそらくニュースなどでご覧になったのは前者の量子ゲート方式のことですね。

確かに量子ゲート方式の方がいろいろなことができるのですが、残念ながら技術的な課題がまだまだ多く、現時点では量子アニーリング方式の方が現実的な選択肢と言われています。そこでNECソリューションイノベータでは、まず、この量子アニーリング方式の量子コンピュータをベースとした活用の取り組みを行っています。

--なるほど。つまり、量子ゲート方式はまだ実用レベルには達しておらず、今、量子コンピュータを使うのであれば、量子アニーリング方式になる、と。

富木:そうですね。もちろん、将来的に量子ゲート方式が実用レベルになればそちらの活用方法についても検討していくことになりますが、現時点では量子アニーリング方式の活用を中心に考えています。こちらはすでに我々が利用しているカナダのD-Wave Systems社が量子コンピュータの商用化に成功しています。

また、NECでは、従来型のスーパーコンピュータに焼きなまし(Annealing)という自然現象のふるまいをシミュレーションし、独自の工夫によって大幅に高速化した「シミュレーテッド・アニーリングマシン」という仕組みを実用化し、現在の量子アニーリング方式の量子コンピュータよりもさらに大規模な組合せ最適化問題を扱える技術を開発しました。こちらのシミュレーテッド・アニーリングマシンは、「NEC Vector Annealing サービス」としてクラウドでご提供しています。

--シミュレーテッド・アニーリングマシンという仕組みは、量子コンピュータと比べると性能が不足しているのでしょうか?

家志:いえ、必ずしもそういうわけではありません。量子コンピュータは、実用化されているとは言え、まだ従来型のコンピュータと比べて扱える情報量の上限が低いという弱点があります(2022年時点でD-Wave Systems社の量子コンピュータが扱える量子ビットは、5000量子ビット超)。これに対してNEC Vector Annealing サービスで提供するシミュレーテッド・アニーリングマシンは、10万量子ビットまで扱えるため、より大規模な計算が可能です。ですので、NECソリューションイノベータではこれらを適材適所で使い分けるかたちで、量子コンピュータの活用を進めていこうとしています。

量子コンピュータにできること:

地域社会の課題解決に最適解を見つけ出す

--現在、量子コンピュータの技術が、どのように使われているのかを聞かせてください。

富木:現時点では、製造、交通、物流の世界で使われようとしています。製造であれば生産ラインの最適化、交通や物流であれば配送順路の最適化など、まさに組合せ最適化問題を解決することに利用されようとしています。NECソリューションイノベータでは、全国に支社があるという特性を活かし、特に地域課題の解決に量子コンピュータを活用しようとしています。

家志:ちなみに研究・実験レベルでは、金融業やライフサイエンスなど、高度な計算力を必要とする業界が量子ゲート方式の計算能力に期待し、その実現に向けた研究を進めています。

--なるほど、数多くの業界が量子コンピュータに期待しているのですね。そうした中、NECソリューションイノベータが取り組んでいるという地域課題の解決について、もう少し詳しく教えていただけますか?

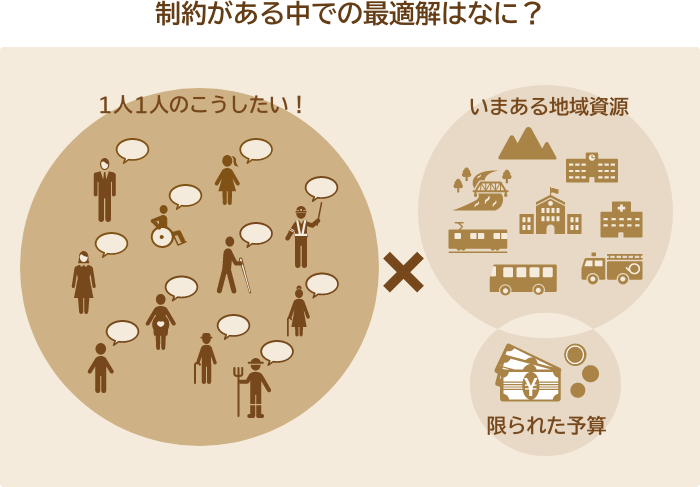

富木:地域課題の解決には、住民1人ひとりの「こうしたい」という思いを、今ある地域資源と限られた予算の中でどのように実現、最大化していくかの最適解が求められており、我々はそこに量子コンピュータが得意とする組合せ最適化問題が役立つと考えています。

そこで、実際に地域住民や自治体、地元企業の皆さんとディスカッションして、住民の「こうしたい」を目的関数という数式に表し、そこに地域資源や予算といった制約条件を適用することで組合せ最適化問題とします。導き出された最適解を社会実装して、それが本当に地域住民の幸せを実現できているのかを検証し、最も有用な解決策を見つけ出していくという実証実験を行っています。

--そこに量子コンピュータが使われているのですね。

富木:はい。ただし、こうした組合せ最適化問題は必ずしも量子コンピュータでしか解けないというわけではありません。規模の小さなものであれば従来型のコンピュータでも充分に現実的な時間で解くことができます。そこでこの実証実験では、まず従来型コンピュータで計算を行い、その結果を見つつ、さらなる高速化が必要な課題についてシミュレーテッド・アニーリングマシンやD-Wave Systemsの量子コンピュータを利用するといったやり方をとっています。

--そうした適切なハードウェア構成の見極めなども含めて、実証実験で確かめているのですね。

富木:その通りです。すでにいくつかの地方自治体と実証実験を行っており、徐々に結果も見え始めています。そこで得られた具体的な成果については、後日また詳しくお話しをいたします。

量子コンピュータの未来:

ビジネスシーンに遍在する「最適化」問題を解決する

--すでに実用化が始まっている量子コンピュータの活用ですが、今後、それがどのように一般のビジネスに関わってくるのか、そのあたりについても教えていただけますか? AI(人工知能)やVR(仮想現実)などのように幅広くビジネスに活用される時代がやってくるのでしょうか?

家志:まず、あらためてお伝えしておきたいのが、量子コンピュータは量子ゲート方式にせよ、量子アニーリング方式にせよ、何もかもできるというものではないこと。むしろ、これまでのコンピュータができなかったような部分を担う特別なものなんですね。例えば、GPUをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。GPUは特定の演算処理や3D映像の処理などに特化したタスクを高速に処理します。最近ではAIなどにも用いられていますね。それと同様に量子コンピュータは、従来のコンピュータを丸ごと置き換えることにはならないでしょう。

その上で、量子コンピュータの実用化によって今後のビジネスの世界がどうなっていくかというと、今まで諦めていたような問題(計算)が解けることで新しい事業が拓かれていくという変革と、これまで1日以上かかっていた計算が数分で解けるようになり業務のサイクルが変わる、という2つの変革が考えられます。

ですので今、皆さんの目前にあるさまざまな課題を見た時に、「最適化」で問題を解決できるのか?という目線で考えていただけると、それに対する量子コンピュータの可能性が見えてくるのではないでしょうか。

富木:工場の生産ライン最適化や物流の配送経路最適化など、ビジネスでは身近なところで「最適化」で解決する問題って結構多いんですよ。そしてこのとき大切なのが、最適化を行うに際して、何が最適なのかをしっかり定義すること。それが定まらないと計算できませんから。ですので、まずは人がそれを考えて最適化していくことが大事ですし、そうした議論へ人間が注力できるような環境を作っていくために、量子コンピュータが役立っていくでしょう。

--なるほど。AIと同様、人間がより本質的な作業や思考に集中できるようにしてくれる技術なのですね。では最後に、今後、NECソリューションイノベータが量子コンピュータにどのように取り組んでいくか、この先のお話を少し聞かせていただけますか。

家志:量子コンピュータを始めとするテクノロジーは人が使うものですので、当社内に量子コンピュータを扱える人材を増やしていく活動を始めています。実証実験などを通して量子コンピュータの活用法を模索しつつ、それを広めていくための土壌作りもしっかりやっていきます。

富木: NECソリューションイノベータは量子コンピュータがより広く活用されていく10年後20年後、それ以降を視野に入れ、この技術の活用に取り組んでいます。直近では「個別課題の最適化」を行うことで課題を解決していきますが、以降はその枠組みを拡大し、量子コンピュータの技術が飛躍的に進化しているであろう2040年代には地域全体の最適化を、2060年代にはグローバルでの全体最適化を実現し、継続的な発展に必要となる課題の解決に取り組んでいきたいと考えています。

■解説者

富木 毅

NECソリューションイノベータ株式会社

イノベーション推進本部 プロフェッショナル

博士(理学)

■解説者

家志 門太

NECソリューションイノベータ株式会社

量子HPC・推進室

主任