NEC クロスドメイン型

デジタルサービス構築プラットフォーム

キャッシュレスサービス

目指すのは、昔ながらの定食屋でも

使える「しおまちパスポート」。

瀬戸内海に浮かぶちいさな島、生口島(いくちじま)にある瀬戸田町、通称「しおまち商店街」で、地域限定のキャッシュレスサービスを開発しています。このキャッシュレスサービスの特長は、LINEのユーザーインターフェースを活用しているため、多くの人に使ってもらいやすいこと。身分証明書の提示なしで簡単にサービスを利用開始でき、店舗側も既存のスマートデバイスを使うことで、個人経営のお店でもコストをかけず導入することができるのです。さらに今後はクーポンや地図機能を組み込むことで、「観光ガイド」のような役割も担っていきたいと思っています。観光案内所や宿泊施設で一度登録するだけで、街のどこで何ができるかがわかる。観光客と地域のニーズをつなぎ、旅の体験を提供する地域のポータルになれればと思います。

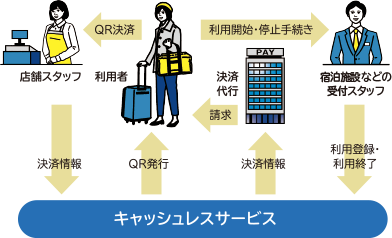

LINEの友だち登録で利用開始して、QRコードで決済。見慣れたインターフェースを活用しているため、誰もがはじめやすく、使いやすいことが特長。

-

NEC クロスドメイン型

デジタルサービス

構築プラットフォーム

キャッシュレスサービス -

QRコード※を活用した地域限定のキャッシュレスサービス。事業者・利用者ともに導入が簡易であることを強みに、業種を越えたさまざまな主体が来訪者や住民のデータを蓄積・分析。将来的にはデータを活用できるプラットフォームを構築し、ニーズに対応する施策を打ち出すことで地域の活性化を目指す。

※マトリックス型二次元コード。 「QR」は Quick Response の頭字語であり、高速読み取りを目的の一つとしている名称である。「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標(第4075066号)

地域で生まれた情報を活かして、

観光スタイルを「待つ」から「呼ぶ」へ。

いつどこで使われたかの決済の記録から、利用者の行動が見えてくる。私がこのキャッシュレスサービスの先に見据えているのは、そんなデータの活用です。サービスの公開に先立ち観光イベントで試験的に運用したところ、「滞在時間が予想以上に長い」「自転車でしまなみ海道を渡って来る人ばかりと思いきや、船で来る人が意外と多い」などのことがデータから掴めました。データは地域の方々との共通言語。誰もが客観的に見ることができる情報だからこそ、気づける機会損失や課題があるのだと思います。

いま多くの地方は、観光客が来るのを「待つ」スタンスなのが大きな課題です。「しおまち商店街」は自転車で訪れる人が多いため、夏は忙しい一方でオフシーズンの冬や雨の日はほとんど人が訪れません。しかしこのサービスが進化すれば、登録した方に向けて情報が発信できるようになる。対岸の尾道にいる人に雨の日だけ使えるクーポンを発行するなど、「待つ」から「呼ぶ」へ、より能動的に観光スタイルをアップデートすることができると思っています。

一方通行ではない共創。

結果を積み重ねることで、

できることを知ってほしい。

「しおまち商店街」で共創活動をはじめてから5年。サービスの開発だけにとどまらず、定期的にワークショップを開催しコミュニケーションを図ることで、地域の方々と信頼関係を築けてきたと思っています。ワークショップの良いところは、一方通行の提案ではなく、参加者が自由に意見を出し合えること。先日は閑散期の対策について話し合ったのですが、議論を重ねていくうちに、実はいつも島にいる地元の人へのアプローチが意外と重要なのでは?という仮説に至りました。この仮説をもとに、東京ではすでにはじまっている「お店と利用者のマッチングサービス」のような機能を開発していくことに。これもワークショップという形式だったからこそ、生まれたアイデアだったと思います。

当社はまだまだ地域の人にとって、何をやっているかイメージしにくい会社。少子高齢化、人口減少……地域が抱えるさまざまな社会課題を一緒に解決していくことで、地域に何ができるかをわかっていただけるのだと思います。このプロジェクトのようにひとつずつ具体事例を積み重ねて関係性をつくり、もっと地域に根ざした会社にしていきたいと思っています。