サイト内の現在位置

柔軟性やスピード、低イニシャルコストなどのメリットが高く評価され、さまざまな企業に活用が広がるクラウド・コンピューティング。近年では複数のサービス事業者が提供するサービスから、必要なものを選び、組み合わせて利用するマルチクラウドへの注目が高まっています。事業者の枠を超えてサービスが選べる自由。それらのサービスを支える安心。

マルチクラウドに関するコンサルティングのプロフェッショナルが、その魅力とともに導入のポイントについて語ります。

クラウドの多様化により、選択肢が拡大

近年、企業のクラウド活用は、どのように変わってきているのでしょうか。

- 澤本:従来のクラウドは、事務処理の効率化や社内外のコミュニケーションなど、限られた範囲のシステムにおける活用が主流でしたが、最近では、ICTインフラの老朽化を機に、ERPのクラウド化を検討されるお客様が増えています。

暗号化技術の進化や国際的な認証機関によるセキュリティの向上、海外拠点に近いデータセンターの利用など、クラウドの活用環境は一段と充実してきています。また、クラウドサービスには、サーバ・ストレージ・ネットワークなどインフラ機能を提供するIaaS、インフラにプログラム開発環境やAI活用基盤などをプラスしたPaaS、さらにSNSや業務システムなどのアプリケーションまで提供するSaaSがあり、クラウドで達成したい目的に合わせて手段を選ぶことができます。

このような活用環境の充実やサービスの選択肢の拡大を背景に、さらに一歩進んだ形として、複数のサービス事業者が提供するサービスから必要なものを選んで利用するマルチクラウドへの注目が高まっています。

マルチクラウドが注目される理由は何ですか。

- 澤本:事業者によって得意分野が異なるという点が挙げられます。

お客様の目的にあわせた機能を揃えようとすると、特定の事業者が提供するサービスだけではカバーしきれないケースがあるのです。

そこで、事業者の枠を超えてサービスを「いいとこ取り」できるマルチクラウドが注目されるようになりました。

サービス選定から、システム提案・構築、運用まで、マルチクラウド活用をサポート

マルチクラウドを導入する際には、どんな課題がありますか。

- 澤本:異なる事業者のサービスを導入した場合、それぞれの事業者が提供する方法で運用しなくてはなりません。すると、監視システムが別々になったり、操作性が違ったりするので、お客様にとっては運用業務が煩雑化し、大きな負担となりかねません。 また、事業者の異なるクラウド間のデータ連携や、オンプレミスとクラウドの連携も重要な課題となります。

こうした課題を解決するには事業者の枠を超え、システム全体を俯瞰したトータルなサポートを受けられることが重要になってきます。

NECソリューションイノベータでは、マルチクラウドに関してどのようなソリューションを提供しているのですか。

- 澤本:マルチクラウド活用を検討しているお客様にも、さまざまなタイプがあります。

例えば、オンプレミスのERPをクラウド化するとともに、複数のクラウドサービスを含めたマルチクラウド環境を構築したいというお客様がいらっしゃいます。この場合、ERPシステムの停止時間を最小限にしたいというご要望をよくいただきますので、当社では、ライブマイグレーション(本番稼働しながらのシステム移行)のメニューをご用意しています。また、マルチクラウド環境の実現においては、クラウド間のデータ連携を含めたシステム環境の設計・構築、そして複数のクラウドサービスを統合的に運用できるツールなどをご提供します。

すでに複数のクラウドを利用されていて、システムやデータの連携不足といった課題をお持ちのお客様の場合は、サイロ化したクラウドを統合管理・運用するためのソリューションを提供しています。

マルチクラウドを活用した具体的な事例を教えてください。

- 澤本:代表的なものとしては、ビジネスのグローバル展開や先進技術の活用を念頭に、ERPをオンプレミスからマルチクラウドに移行したお客様の事例があります。

具体的には、販売・会計などSAPを活用した基幹業務システムをAmazon Web Services(AWS)上で運用し、生産システムはNECのクラウド(NEC Cloud IaaS)を利用するというマルチクラウドをご提案しました。クラウド基盤の選定にあたっては、販売・会計システムは海外での利用重視、生産システムは国内で運用したいというお客様の意向を含め、様々な要件を考慮しました。ERPの移行はライブマイグレーションで行いました。

本システムは安定稼働しており、今では、オンプレミスで運用していた人事系システムや、新規導入の海外の個社システムもクラウド上に取り込み、お客様のビジネス拡大を継続的にご支援しています。

また他のお客様では、SAPの最新バージョンで構築された全社システムにNEC Cloud IaaSを活用し、世界規模のIoTシステムをAWS上で構築するというプロジェクトが進行中です。SoR(※)はNEC Cloud IaaS、SoE(※)はAWSというマルチクラウドのシステムです。

※SoR (Systems of Record)

トランザクション主体でデータを記録として残していく従来型のシステム (会計、生産、販売、購買、流通などの基幹システム)※SoE (Systems of Engagement)

人やモノ、コトなどのつながりにもとづいて、新たなビジネスを創造するシステム (SNS、モバイル、IoTなど)

コンサルティングによってマルチクラウドを最適化

マルチクラウドに関して、澤本さんはどのような業務を行っているのでしょうか。

- 澤本:中心となるのは、システム構築のコンサルティングや提案です。「数あるクラウドサービスの中から、どれを選べばいいのかわからない」「オンプレミスで行ってきた基幹業務が、クラウドで本当にできるのか」―ーーお客様の中には、マルチクラウドに対してさまざまな疑問や不安があります。コンサルティングによってお客様の懸念事項や課題、ニーズを把握したうえで、これまでの実績や実際の環境での検証結果をもとに、可用性やセキュリティ、費用面なども考慮しながら、最適なマルチクラウドをご提案しています。

また、NECグループで連携し、セキュリティやインシデント監視など、マルチクラウドの運用サービスの強化を図る新たなツールづくりも進めています。その他には、社内のクラウド人材の育成を目的にしたコンサルティング教育、SI技術者・営業部門向けの教育プログラムや自主的な研修・セミナーにも取り組んでいます。

コンサルタントとして、澤本さんはどんなこだわりを持っていますか。

- 澤本:お客様の声をよく聴くことを心掛けています。じっくり話せば、お客様のニーズを正しく掴めるだけでなく、相手が気づいていない課題を見つけだすこともできます。お客様から、「御社に任せてよかった!」と評価をいただくことが私にとっていちばんの喜びです。

一方で、サービス事業者との緊密なコミュニケーションも重要です。各事業者から提供されるサービスは、短いサイクルで機能強化が行われたり、いままでにない新サービスが登場したりします。コンサルティングでは、リリース済みのサービスはもちろんのこと、近々リリース予定の機能やサービスにもアンテナを張り巡らせ、その中から最も適したサービスをすばやくお客様へご提案することが求められます。そのため、各事業者の担当者とフェイス トゥ フェイスによるきめ細かな意思疎通を行い、それぞれの長所に目を向けるという姿勢を大切にしています。

サービス事業者の枠を超えた統合サポートを提供

マルチクラウド活用における、NECソリューションイノベータの強みとは何ですか。

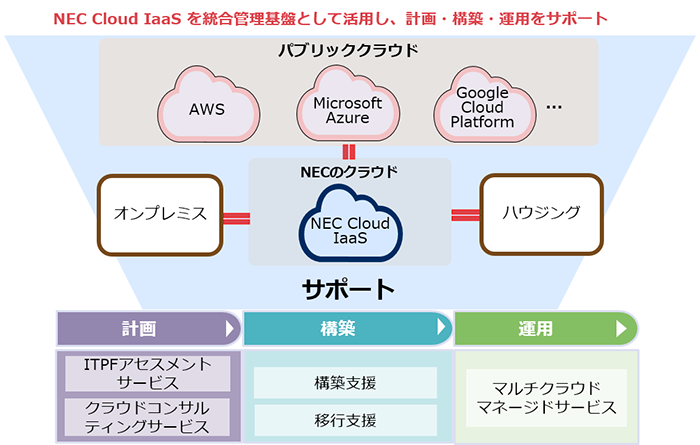

- 澤本:最大の強みは、NEC Cloud IaaS、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Oracle Cloudなど、様々な事業者のクラウドサービスに対応できるところです。

また、全国約1万人のリソースを活用することで、地域密着型のサポートが可能な点も当社の強みといえます。

これらを活かし、「まかせて安心」という価値を、お客様にお届けします。

マルチクラウド向けサービス(イメージ)

マルチクラウドに対する今後の展望を聞かせてください。

- 澤本:基幹システムの災害対策強化として、東日本・西日本の2つのブロックで、災害時に互いの業務を補完し合えるサービス提供体制を実現したいと考えています。インターネットを活用したクラウドは、オフサイトによるサポートも容易です。オフサイト運用支援を充実させることで、全国のお客様へさらなる安心をお届けしたいと思っています。

さらに、オペレーション作業の自動化機能などを搭載したマルチクラウド運用の共通基盤によって、運用を24時間365日まるごとサポートする、ITOサービスの体系化も一段と加速させていきます。

最後に、澤本さん自身の展望を教えてください。

- 澤本:これからも、コンサルティング業務に第一線で関わっていきたいというのが私の思いです。新しい技術を若い人たちと一緒に取り入れながら、高度なスキルを持つ専門職として進化を続け、お客様に喜ばれる提案やサービス提供を行っていきたいですね。

(2019年8月23日)

NEC Cloud Solutions(NECへリンク)

NEC Cloud Solutions(NECへリンク)