サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

日本心理学会第87回大会で多元的無知について発表しました

DATE:2023.11.21

研究テーマ:エンゲージメント、ウェルビーイング

こんにちは。組織エンゲージメントやウェルビーイングについて研究をしている菅原です。

2023年9月15~17日に開催された日本心理学会第87回大会でポスター発表を行いました。

発表タイトルは「職場における多元的無知が従業員のエンゲージメントおよびウェルビーイングに与える影響」です。多元的無知と呼ばれる集団心理現象が、はたらく人々の心理にどのような影響を与えるのか、調査・分析を行った結果を発表しました。

本記事では、「多元的無知とは何か?」「私たちの研究で何が分かったか?」をご紹介したいと思います。

多元的無知とは

『多元的無知』は、「集団の多くの成員が,自らは集団規範を受け入れていないにもかかわらず,他の成員のほとんどがその規範を受け入れていると信じている状態」と定義される社会心理学的な概念です。

アンデルセンの童話『裸の王様』は、多元的無知を説明する良い例です。

童話では、新しい衣服(「馬鹿には見えない布」で作られたという衣服)を披露する王様に対して、実際は裸であるにも関わらず、家来や市民たちは「王様は裸だ」とは言えません。「衣服が見えないと言ったら馬鹿だと思われるし、周りの人たちは衣服を褒めているから、自分も同じように言っておこう」と、本当は裸である王様の衣服をみんなが褒めるという滑稽な状況が出来上がります。

『裸の王様』のように、みんな心の中では同意していないのに、集団としてはみんなが同意して行動しているように見えることが、現実でもしばしばあります。学校、職場、友人同士、地域などで、「お互いが空気を読み合った結果、誰も望んでいない方向に話が進んでいた」なんてことがあったら、それは多元的無知に陥った結果かもしれません。

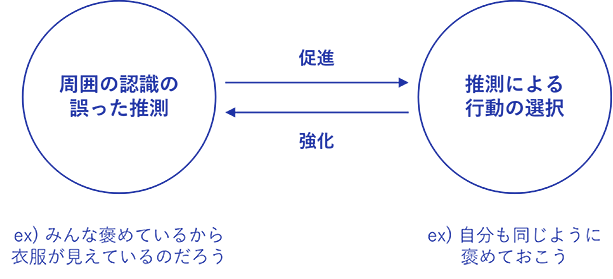

多元的無知は、「周りの人の行動からその人の考えを推測して、自らの行動を選択する」という一見すると理にかなった行動が、多元的無知をさらに強化してしまうことが特徴です。他者の考えや認識について誤った推測して行動をすると、それを見た人々はまた誤った推測をして行動をしてしまいます。結果として、誰も望んでいない行動をしているにも関わらず、誰もそれに気がつけず、解消もされない状態となってしまいます。

職場における多元的無知

職場においても、多元的無知の存在が想定できます。

たとえば、「本当は残業したくないけれど、みんな残業しているから残業しておこう」、「この作業はあまり意味がないと思うけれど、みんなきちんと行っているから自分もやらなきゃ」ということはないでしょうか?

その背景には、『多元的無知』が存在している可能性があります。「残業したくない」「この作業はあまり意味がない」と思っているのは、実はあなただけではなく同じ職場のみんなが思っていることかもしれません。

私たちは、職場のさまざまな場面で、このような多元的無知が存在している可能性があると考えています。

そして、職場で多元的無知が存在していると、従業員たちは自分の考えとは異なる行動を取ることに繋がります。職場でコミュニケーションや働き方を自由に選択できないことで、従業員たちのエンゲージメント(熱意)やウェルビーイング(幸福)が低下してしまう恐れがあります。

このような背景から、私たちは職場における多元的無知が従業員のエンゲージメントやウェルビーイングに与える影響を検証しました。事前調査の結果から、職場における「コミュニケーション」と「働き方」に関して、多元的無知がある可能性が高いと考え、調査・分析を行いました。

私たちの研究で分かったこと

私たちは職場における多元的無知の影響を検証するために、就業者500名を対象として、WEBアンケート調査を行いました。アンケートの内容は、以下の通りです。

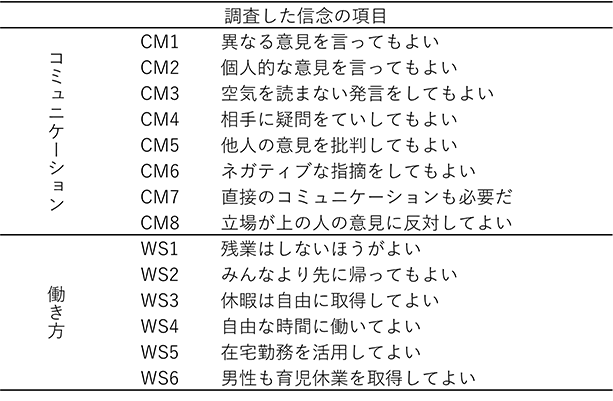

- 「コミュニケーション」と「働き方」に関する14信念116項目

- 組織エンゲージメント調査票 10構成因子(Yamamoto et al., 2022)

- チームの心理的安全性尺度(Edmondson, 2012)

- 心理的ウェルビーイング尺度短縮版 6下位尺度(岩野他, 2015)

コミュニケーションと働き方に関する多元的無知は、下表にあるそれぞれの信念について、自分自身がどれくらい当てはまるか(自己信念)、一緒に働く人たちはどのように考えていると思うか(同僚信念の推測)の回答を比較することで検討しています。

アンケート調査の結果、上記のコミュニケーションと働き方の信念には、「自己信念」より「同僚信念の推測」の方が低いという信念のズレがあることが分かりました。つまり、これらの信念について、「自分自身が同意しているよりも、同僚はそこまで同意していないだろう」と思っている人が多い傾向にあります。

また、信念のズレの認識が従業員の心理に与える影響を評価すると、組織エンゲージメント調査票の構成因子に影響することが分かりました。具体的には、コミュニケーションに関する信念のズレは「風通しのよさ」に負の影響を与え、働き方に関する信念のズレは「仕事の充実感(仕事エンゲージメント)」や「組織への愛着(組織エンゲージメント)」に負の影響を与える傾向が見られました。つまり、自分と同僚の間でコミュニケーションや働き方に対する考えにギャップを感じていることは、風通しの悪さを感じたり、仕事や組織に対するエンゲージメントの低下につながる可能性があります。

ある職場で多くの従業員がこのような信念のズレを感じていた場合、多元的無知の状態にあると言えます。その結果、従業員たちはコミュニケーションや働き方について思い通りの選択ができず、風通しの悪さを感じたり、仕事や組織に対してエンゲージメント高く働けなかったりすることが考えられます。

まとめ

今回は、職場における多元的無知として「コミュニケーション」と「働き方」に焦点を当てた検証を行いましたが、他にもさまざまな多元的無知が存在している可能性があります。

みなさんの職場においても、多元的無知が存在しているかもしれません。「自分だけが違和感を持っているのかな」と思うことは、実はみんなも同じように感じている可能性があります。違和感を持つことがあれば、多元的無知があるかもと考えてみてください。職場のなかでモヤモヤしていることが解消し、エンゲージメントの向上にもつながるかもしれません。

参考文献

[1] Yamamoto, J. I., Fukui, T., Nishii, K., Kato, I., & Pham, Q. T. (2022). Digitalizing gratitude and building trust through technology in a post-COVID-19 world—report of a case from Japan. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 22.

[2] Edmondson, A. C. (2012). Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. John Wiley & Sons.

[3] 岩野卓, 青木俊太郎, 堀内聡, 黒宮健一, & 坂野雄二. (2015). ウェルビーイング促進行動目録の開発. 行動科学, 54(1), 23-30.

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:菅原 収吾

コメント:心理学的な観点を織り交ぜながら感謝や組織のウェルビーイングについて研究をしています。学生時代はバイオ研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部