サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

マーケティング学会カンファレンス2023で『推し』とウェルビーイングの関係について発表をしました

DATE:2023.12.19

研究テーマ:ウェルビーイング

こんにちは。NECソリューションイノベータの丸山です。

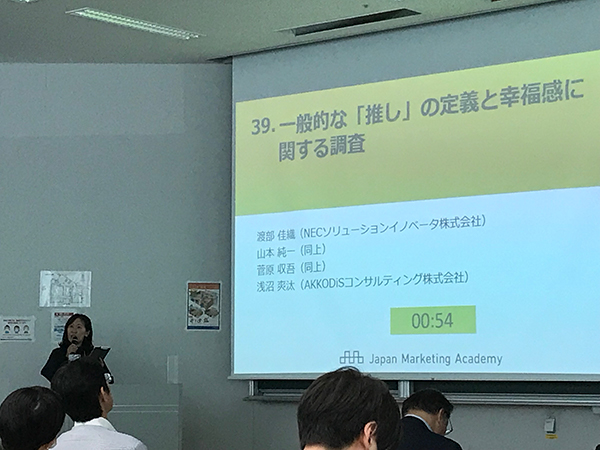

マーケティング学会カンファレンス2023において、「一般的な「推し」の定義と幸福感に関する調査」というタイトルで、ポスター発表をしました。

「NECソリューションイノベータでなぜ『推し』の研究?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。そのため本記事では、発表の概要に加え、本研究に至った背景などについてもご紹介したいと思います。

推しがいるって幸せ!?そもそも推しって何?

アイドルを応援するために何枚も同じCDを買う

同じ映画を何十回も映画館で観る

コンサートツアーでは遠征してでも全日程に参加する…

いずれも『推し』を応援するための活動で『推し活』といわれる行動の例です。おそらく、ふつうの買い物や娯楽に比べ、お金も時間もかかることでしょう。客観的にみると「そこまで頑張らなくてもいいのでは?」と思うようなことかもしれませんが、推し活をする当事者にとっては、どうやらその『頑張り』は苦になっておらず、むしろ当事者の生活にポジティブな影響を与えているように見受けられます。

推しや推し活に関する研究は近年増えてきており、ウェルビーイングの向上に寄与しているかもしれない、ということが報告されています。

例えば、推し活をすることで主観的な健康感が向上する[1]といったことや、推し活をする中で同じアイドルを応援する『同担』に対する意識を持つことが、主観的ウェルビーイングに影響を与えている[2]といったことが、最近の研究で示されています。

一方、流行語の一つとしても使われる『推し』の実態はつかみどころがありません。応援しているアイドル、好きで何度も見ている映画、大好きな地元、何度も通いつめる飲食店…どこからどこまでが『推し』といわれるのか、すなわち、人々がどのような対象を『推し』として認識し『推し活』をしているのかどうか明らかになっていないのです。

推しという言葉がよく使われるようになる以前から、お気に入りの誰か・何かを応援する人の心理に関する研究が行われています。その一つが、社会心理学における「ファン心理研究」です。ファン心理の研究対象となるのは、『〇〇のファン』などと言われるような人たちで、マス・メディアを通じて観るタレントやアーティスト、スポーツチームなどの著名人に魅力を感じていることが特徴[3]です。ファン心理の研究により、ファンたちがどのような気持ちで、どのような行動をとるのかといったことは整理されましたが、どういった過程を経てファンになるのか、ファンになることやファン行動をとることでどのような影響があるのかといったことは明らかになっていません。さらに、「ファン=推し活をする人」であるのか、よくわかりません。

つまり、現状では『一般的に推しとは何か?人々にどんな影響を与えるのか?』といった疑問に対する回答が明確になっていないのです。

私たちの調査について

私たちの研究では、以下の仮説を立て、調査を行いました。

- 一般的に『推し』とは、必ずしもアイドルなどの著名人とは限らず、特に好きで応援したいと思える存在である。

- 推しがいる人の方が、主観的ウェルビーイングが高い。

調査は20~60歳代の男女1,000人を対象としたWebアンケート形式で実施し、人物に限らず推しだと思う対象について回答してもらいました。また、比較のために、推しがいない・ない人についても、主観的ウェルビーイングの測定を行いました。

結果1:『推し』とはどんな存在なのか?

推し対象について、アイドルやミュージシャンなどの実在の著名人に加え、アニメや漫画のキャラクターなどが多く挙げられていました。これらについては想定通りではありましたが、他にも様々な人物・もの・ことが推しとして挙げられていました。

例えば、犬や猫などのペットを挙げる人が多くみられました。動物園や映像などで目にすることのある動物も挙げられていましたが、ペットに比べると少数派でした。一緒に生活する身近な動物の方が推しとして認識されていたようです。

この結果から、『推し』とは必ずしもアイドルなどの著名人とは限らないといったことが示唆されました。

推しとはどんな存在かといった項目については、「好き」「応援したい」「自分にとって価値が高い」が多く挙げられました。また、自由記述では「お金をかける存在」といった回答も見られました。一方で、「他の人に薦めたいと思う」と答える人は意外にもそこまで多くはありませんでした。好きで応援したい対象を『推し』であると感じていても、必ずしも他の人に薦めたいわけではなく、自分にとっての価値が重要と考えられている可能性もあります。

結果2:『推し』とウェルビーイングの関係

推しがいる・あると回答した人と、いない・ないと回答した人の主観的ウェルビーイングを比較しました。その結果、推しがいる・あると回答した人の方が、統計的に有意に高い値を示し、仮説としていた「推しがいる人の方が、主観的ウェルビーイングが高い」について、支持される結果となりました。

次に、推しがいる・あると回答した人の方が、主観的ウェルビーイングが高い要因を検討するための分析を行いました。その結果、対象が「推しである」という認識や、推している感情的理由ではなく、推し活による効果感(推し活を通じて行動や価値観が変わったという実感)が主観的ウェルビーイングにつながっている、ということが示されました。

これらの結果から、推し活によってもたらされる何らかの効果について実感を高めることで、主観的ウェルビーイングを向上できるかもしれないということが示唆されました。

推し研究の意義

私たちの調査では、『推し』とは「好きで応援したい自分にとって特別な存在」であることが示唆されました。そのような個人の趣味嗜好を、わざわざ定義するのは野暮ではないか?という考えもあるかと思います。そこで、私たちが考える推し研究によりもたらされるメリットについて2つご紹介します。

メリット1:『推し活』をウェルビーイング向上の手段としても活用できるかもしれない

まずは、推し活をする側のメリットについて考えます。

前述のとおり、推しとウェルビーイングに関係があることは、私たちの調査結果や先行研究において支持される結果となっています。現時点では、ウェルビーイングという「結果」が注目されていますが、ウェルビーイングを高める「手段」の一つとして、推しや推し活を位置付けられる可能性があるのです。

個人のウェルビーイングを高める要素はいくつもあり、それらの実践方法も様々です。例えば、私たちの研究テーマのひとつである『感謝』については、「お世話になっている人に感謝の手紙を書く」といった方法があります。また、『マインドフルネス』であれば、呼吸や姿勢について学び、アプリなどで専用のコンテンツを利用して瞑想を行う、といった方法があるでしょう。そういった活動をあえて取り入れることは、もちろん素晴らしいことです。

一方、すでに行っている推し活がウェルビーイング向上の手段となり得るのであれば、あえて新しいことを始めずに、よりウェルビーイングを意識した推し活をすればいいだけかもしれません。

推しがいること、推し活をすることがウェルビーイング向上につながっているという理論が明確に説明出来たら、推し活をウェルビーイングの手段の一つとしてとらえ、推し活をより有意義なものとするための工夫ができるようになるかもしれません。

メリット2:効果的な推し活マーケティングができるようになるかもしれない

次に、推し活をしてもらう企業側のメリットについて説明します。

ブランドアドボケイトという言葉を聞いたことがあるでしょうか。ブランドアドボケイトとは、あるブランドに対するエンゲージメントが非常に高く、熱烈に応援している人を指します。ブランドアドボケイトは、自らの消費行動によるブランドへ貢献するだけではなく、対面やSNSなどによる口コミを通じた影響力が高いとして、マーケティング分野で注目を集めています。

ある研究では、ブランドアドボケイトによる口コミが、他の消費者のブランド利用に重要な影響を与えている可能性があることが示唆されています[4]。

また、ファン心理研究におけるファン行動の中には、家族や友人に積極手に宣伝する「宣伝行動」があります。ファンとして直接お金や時間を費やすだけではなく、本来は企業が行うプロモーションに相当するような行為までも、消費者が行ってしまうのです。近年はSNSの普及などにより消費者間のコミュニケーションが増えたため、消費者自らが情報発信する傾向はより増しているとも考えられています。

ブランドアドボケイト、宣伝行動のいずれも、『推し活』と近い部分があるように思えます。私たちの調査でも、推し活の一環として、「人に薦める」「情報発信する」といったことを挙げる人もいました。

さらに、「推し活をする人」とファンに「違いがあると思う」と回答した人の記述では、「推し活をする人の方がファンよりも気持ちが強い」、「よりお金をかける」、「他の人に薦める」といった要素が多くみられました。つまり、推し活をする人たちは、企業にとってはぜひとも獲得したい、エンゲージメントの高い顧客であると考えられるのです。

『推し』とは何か、『推し活』による影響はどんなものかといったことが明確になれば、企業が熱心な顧客を獲得し、その後の運営を効果的に行うことができるようになるかもしれないと考えています。

参考文献:

- [1]原田, 祐理花, & 小松. (2023). 「推し」 活動が人の健康に及ぼす影響. 山口県立大学学術情報: 看護栄養学部紀要, 16, 1-6.

- [2]井上淳子, & 上田泰. (2023). アイドルに対するファンの心理的所有感とその影響について―他のファンへの意識とウェルビーイングへの効果―. マーケティングジャーナル, 43(1), 18-28.

- [3]小城英子. (2004). ファン心理の構造 (1) ファン心理とファン行動の分類. 人間科学, 61, 191-205.

- [4]青木慶. (2017). 共創プラットフォームから派生するブランドアドボケイト ―Nike+の事例より―. マーケティング学会 カンファレンス2017 オーラルセッション 報告概要, 35-37.

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:丸山 佳織

コメント:感謝やウェルビーイングの研究をしています。研究を通じて、働く人が「この会社で働いて良かったと思えるような」思えるような価値を作っていきたいと思っています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部