サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

第89回日本心理学会でウェルビーイングに関連した研究結果を発表しました。

DATE:2025.10.31

研究テーマ:ウェルビーイング

こんにちは。ウェルビーイングについて調査・研究を行っている小林と菅原です。

2025年9月5日(金)~7日(日)にかけて開催された第89回日本心理学会大会にて、ウェルビーイングに関連した2件のポスター発表を行いました。発表タイトルは、「Schwartz Value Surveyは基本的心理欲求充足尺度の理想状態を測定できるか」および「自然に対する感情反応と自然との接触がウェルビーイングに与える影響の検討」の2件です。

本記事では、今回発表した2つの研究結果の概要を簡単にご紹介したいと思います。

発表1:Schwartz Value Surveyは基本的心理欲求充足尺度の理想状態を測定できるか

一つ目にご紹介する研究は、「Schwartz Value Surveyは基本的心理欲求充足尺度の理想状態を測定できるか」です。

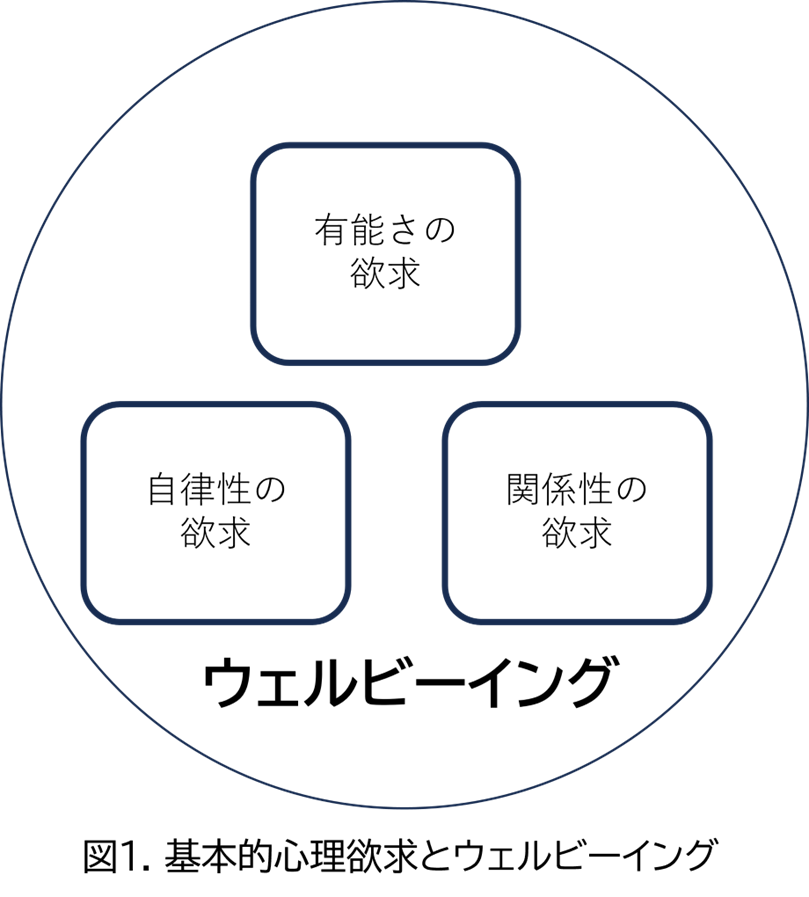

みなさん、ご自身の理想と現実は一致しているかを意識したことはありますか?心理学では、昔から理想と現実の一致を適応的な状態としてきました。この適応的な状態を近年はウェルビーイングとも呼びます。ウェルビーイングと強く関連のある要素として、基本的心理欲求の充足があります。基本的心理欲求には、自律性の欲求(自分が行動の主体でありたい)、関係性の欲求(人とのつながりを感じたい)、有能さの欲求(自分の能力を認めたい)が含まれます(図1)。これら基本的心理欲求が充足されることでウェルビーイングが高まるとされています。

基本的心理欲求の質問紙は、「私は、やりたいことを自由に選べていると感じている」といった内容で、現実状況の測定に特化しています。冒頭で述べた通り、理想と現実の一致がウェルビーイングに重要であると仮定すると、理想と現実の両状態を計測し、比較することで個人の理解が進みます。残念ながら、基本的心理欲求の理想状態を測定する尺度は存在していないようです。そこで、本研究は、価値に着目し基本的心理欲求の理想状態を計測できないかを検討することにしました。価値は理想に焦点を当てた概念であると考えられています。この前提条件をもとに、理想状態の測定にはSchwartz Value Survey(SVS)を使用しました。SVSは19の価値を測定対象としています。この研究では、SVSの思考・行動の自律性、対人調和、達成の価値に着目して、それぞれが基本的心理欲求の自律性、関係性、有能さの欲求に該当すると想定しました。

研究方法は、オンライン調査プラットフォームを用いて、日本の成人787名(女性430名、男性357名;平均年齢47.14歳)を対象にアンケート調査でした。アンケートには、個人の価値観を測定するSVS、基本的心理的欲求充足尺度、そのほかに年齢や性別などの人口統計学的変数、抑うつ症状、生活満足度、協調的幸福感の尺度が含まれていました。解析は、階層的重回帰分析と応答曲面分析を用いて、人口統計学的変数を制御しながら価値観と欲求の乖離がもたらす影響を検討しました。

階層的重回帰分析では、価値観と欲求の乖離を単純な差分で検討したのですが、差分が抑うつ症状、生活満足度、協調的幸福感と関連することは認められませんでした。

次に、応答局面分析を行いました。応答曲面分析は、単純な差分ではなく、価値と欲求のどちらが大きい場合や、極端な値を取っている場合など複雑な関係の検討に適しています。この解析の結果、SVSと基本的心理欲求の相互作用が心理的適応に複雑な影響を与えることが分かりました。適度な一致が最も適応的で、極端な値での一致や大きな不一致はストレスの増加や幸福感の低下を招く可能性が示されました。ただし、SVSは基本的心理欲求の理想状態測定の一つの手段となり得ると考えていますが、完全な代替手段とは断言できません。

本研究は、臨床応用や現場の支援につながる視点を提供したいという思いから発案しました。ポスター発表では、心理学の基礎研究者だけでなく、カウンセリングに携わる臨床心理士や産業医の先生方と議論する機会を得ました。特に、心理的不適応状態の早期発見、スクリーニングという点で、実務での活用可能性を示唆いただけたことは大きな励みとなりました。今後はできるだけ早く論文として公表し、実際の支援現場で活用いただけるよう努めたいと考えています。最後に、ポスター発表にお越しくださった先生方に心より感謝申し上げます。

発表2:自然との接触とウェルビーイング

2つ目の研究である「自然に対する感情反応と自然との接触がウェルビーイングに与える影響の検討」は、武蔵野大学ウェルビーイング学部と浦谷先生との共同研究として、菅原がポスター発表を行いました。2024年に武蔵野大学のウェルビーイング専門家を対象に行ったインタビュー調査の結果を起点に、人々の自然との接触とウェルビーイングの関係性に焦点を当てた仮説検証を実施しました。

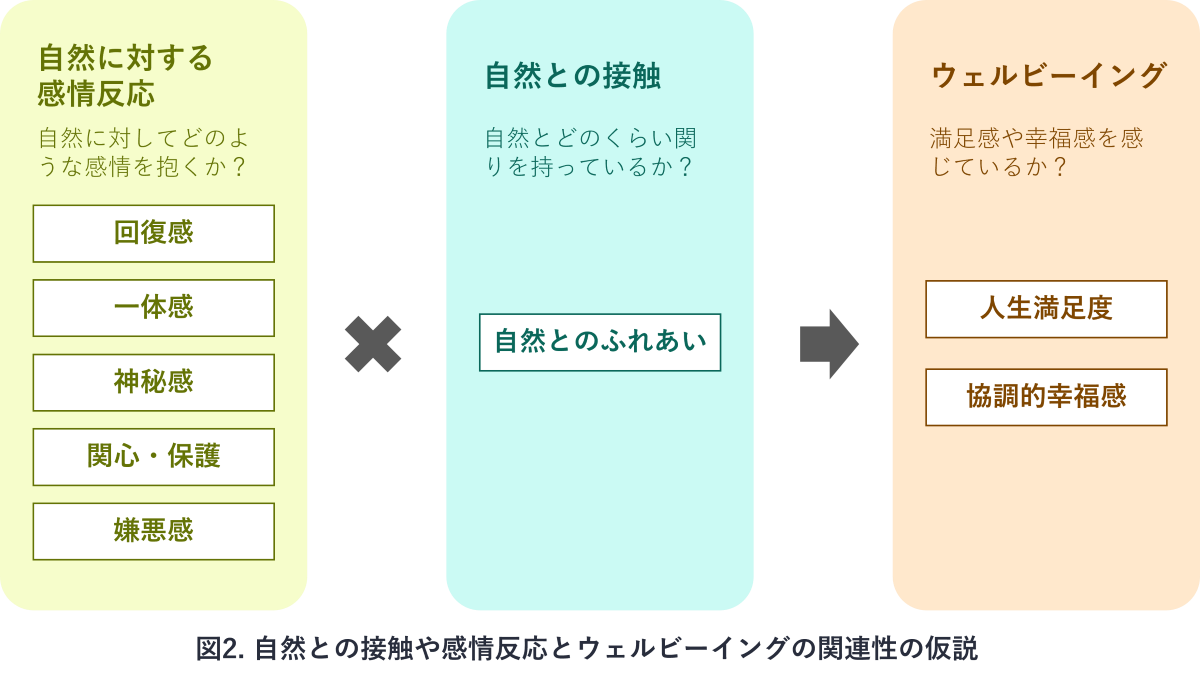

心理学領域の中では、自然との接触や心理的なつながりが私たちのウェルビーイングにポジティブな影響をもたらすということが報告されています。一方で、自然に対してどのような感情を抱くかは、個人によって差があります。自然に触れることで、癒される感覚をもつ人もいれば、不衛生さなどの嫌悪感をもつ人もいます。このことを踏まえると、その人の持つ自然への感情反応によって、自然との接触がウェルビーイングに与える影響に差がある可能性が考えられます。本研究では、「自然に対する感情反応は、自然との接触によるウェルビーイングへの影響を調整する」という仮説を立て、検証しました(図2)。

アンケート調査は、2024年12月に20-69歳の日本人男女800名(平均年齢44.7歳)を対象に、調査会社に委託し、オンライン上で実施しました。調査内容として、自然に対する感情反応や自然とのふれあい、ウェルビーイング指標(人生満足度・協調的幸福感)を尋ねました。

相関分析を行った結果、自然に対する感情反応のうち、回復感や一体感、神秘感、関心・保護は、ウェルビーイングと有意な弱い正の相関を示しました。一方で、嫌悪感はウェルビーイングとの有意な相関はありませんでした。また自然とのふれあいも、ウェルビーイングと有意な弱い正の相関を示しました。これは、自然との接触がウェルビーイングとポジティブな関連性を持つという先行研究とも一致する結果です。

一方で、自然との感情反応と自然とのふれあいの交互作用項を用いた重回帰分析では、交互作用項はウェルビーイング指標に対して有意な係数を示しませんでした。簡潔に言うと、人々の持つ感情反応によって、自然とのふれあいがウェルビーイング与える影響の差異は確認されず、仮説は支持されない結果となりました。

これらの結果を踏まえて、当日のポスター発表を聞きに来てくださった先生方と、自然との接触の測定方法(頻度や深さなど)やその他の要因(居住地や居住形態など)について議論を深めることが出来ました。質問やコメントしてくださった先生方に、あらためて御礼申し上げます。

まとめ

今回、第89回日本心理学会で発表したウェルビーイングに関連した研究をご紹介しました。私たちの他にもポジティブ心理学やウェルビーイングに関連した研究発表が多くあり、それらを聴講することで学びを深めることが出来ました。また、心理学研究においてもAIをはじめとしたテクノロジーの活用に関する議論も活発に行われており、ICTに携わる企業として、今後も注目していきたいところです。

担当者紹介

研究テーマ:ウェルビーイング

担当者:小林 麻衣子

コメント:実験心理学が専門です。個体や集団の適応とはなにかをいつも考えています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

wb-research@mlsig.jp.nec.com

研究テーマ:ウェルビーイング

担当者:菅原 収吾

コメント:心理学的な観点を織り交ぜながら組織のウェルビーイングや感謝などについて研究をしています。学生時代はバイオ研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

wb-research@mlsig.jp.nec.com