サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

日本心理学会第89回大会にて、発達障害特性を持つ同僚に対する態度に着目した研究発表を行いました

DATE:2025.11.07

研究テーマ:心理学的行動変容

行動変容支援を研究している鈴木です。

2025年9月5日から7日に開催された日本心理学会第89回大会において、「発達障害特性を持つ同僚に対する認知と障害者観の関連―主観的生産性による調整効果に着目して―」というタイトルでポスター発表を行いました。本記事では発表内容についてご紹介いたします。

労働人口減少によるニューロダイバーシティ人材への期待

近年、労働人口の減少による人手不足に対応することは、企業にとって差し迫った課題であるといわれています[1]。そこで、新たな人材獲得戦略のひとつとして注目が集まっている概念がニューロダイバーシティ(neurodiversity)です。ニューロダイバーシティは神経多様性と邦訳され、発達障害(神経発達症)などで見られる特性を能力の欠如や優劣ではなく「人間のゲノムの自然で正常な変異」として捉える概念のことを指します[2]。

ニューロダイバーシティ人材の雇用や特性を活かした働き方の推進は、新たな人材資源としての価値だけではなく、個々の従業員のウェルビーイングや生産性向上にも寄与する可能性があるとされています[3]。しかし、ニューロダイバーシティ人材への期待が集まる一方で、企業内で共に働く同僚としてどのような関係を築いているか、どのように環境を構築する必要があるかといった検討はいまだ不十分です。

また、発達障害者への偏見は依然として存在し、就労の困難や社会的ネットワークの減少に繋がり社会的排除や孤立をもたらすとされ[4]、発達障害者を含む精神障害者の離職率は非障害者の3倍程度に達する[5]ことも知られています。

そこで、本研究では、発達障害の特性を持つ同僚への態度を調査することで、就労環境の改善に寄与する要因を検討することを目的としました。

調査方法

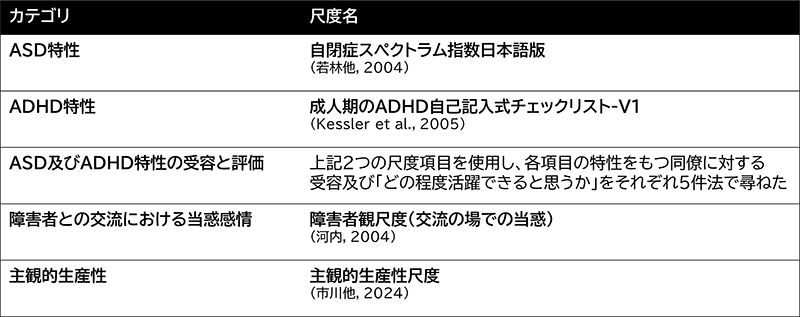

調査会社の登録モニターのうち、就業している20-59歳の男性445名(平均40.5±10.5歳)、女性392名(平均39.7±10.2歳)を対象にweb調査を実施しました。今回の調査に使用した心理尺度は以下の表の通りです。回答者自身の特性の傾向を把握するために自閉症スペクトラム指数日本語版(AQ)及び成人期のADHD自己記入式チェックリスト-V1(ASRS)を用い、さらにそれらの項目を利用して各項目の特性をもつ同僚に対して「どの程度受容できるか」と「どの程度活躍できると思うか」をそれぞれ5件法で尋ねました。また、障害者との交流の場におけるとまどい感を測るために障害者観尺度の下位尺度「交流の場での当惑」を、回答者の主観的な生産性を測るために主観的生産性尺度を用いました。

表.使用した心理尺度

分析結果からわかったこと

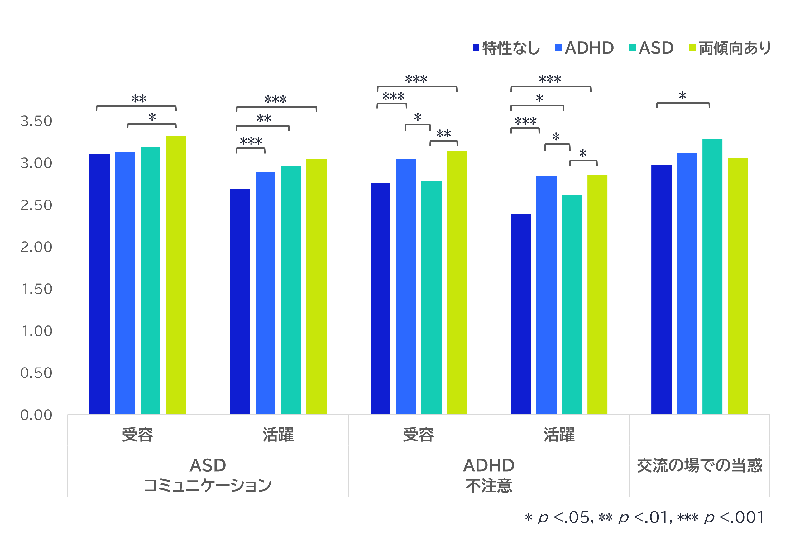

始めに、発達障害特性を持つ同僚への態度を検討する際、回答者自身の特性の傾向によって異なる結果が得られる可能性を踏まえ、回答者をAQ及びASRSのカットオフ値を使ってASDとADHDの特性の有無の組み合わせによる4群に分けました。

そして発達障害特性を持つ同僚の受容や活躍の評価に回答者の特性によって差がみられるかを確認したところ、発達障害の特性を持たない群はいずれかの特性を持つ群に比べ、ASDやADHDの特性に対する受容や活躍について全般的に低く評価し、障害者に対するとまどい感は最も低いことが示されました(図1)。

特性の受容や活躍を低く評価する一方で、障害者に対して戸惑い感を持たないと回答するのは一見して矛盾するようにもみえます。しかし、特性を持たない群に絞って相関をみると、受容・活躍評価と戸惑い感は有意に相関しており、特性を持たない群の中では障害者に対して戸惑い感を抱く人ほど受容できる程度の評価と活躍できると思う程度がともに低いことが明らかとなりました。

つまり、発達障害のない人は、発達障害のある人に比べると発達障害のある同僚を受容・活躍できると評価できない傾向にありますが、障害者に対するとまどい感のありようと評価は関連しているといえそうです。

次に、上記の結果をより詳しく調査するため、ASD及びADHDの受容・活躍評価と障害者観の関連に影響を及ぼす変数があるかどうかの検討を行いました。

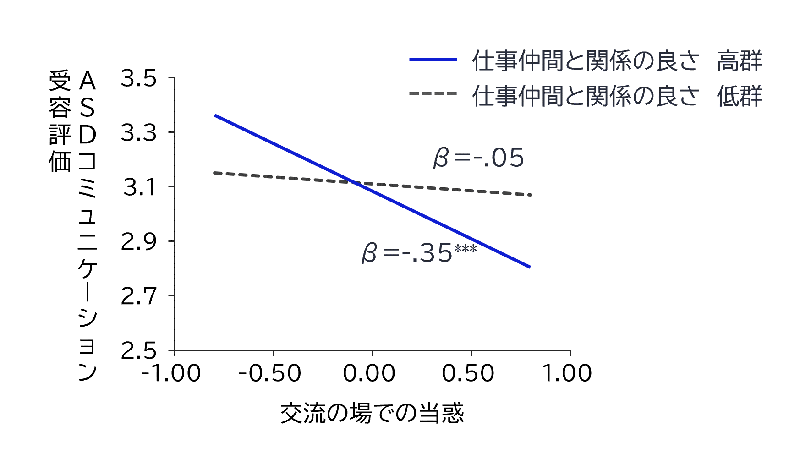

その結果、回答者が仕事仲間とよい関係を築いている場合に発達障害者に対して戸惑い感を抱くほど、ASDのコミュニケーションに関わる特性について受容や活躍を低く評価していることが示されました(図2)。仕事仲間とよい関係を築いている場合、ASDの一部の特性が集団の調和に影響を及ぼすと捉えることで、特性を受容しづらくなる可能性が考えられます。

おわりに

昨年に続き今年も多くの方に関心を持っていただき、様々なご意見、ご質問を頂くことが出来ました。お忙しい中お時間を割いてくださった皆様、ありがとうございました。今後もいただいたご意見をもとにさらなる検討を続けてまいります。

- [1]高田 篤史・松本 拓也・木島 百合香・若林 城将・足立興治 (2021). 日本型ニューロダイバーシティマネジメントによる企業価値向上 (前編) デジタル社会に競争力をもたらす戦略的人材の活用 知的資産創造, 29(3), 66-83.

- [2]経済産業省 (2022).イノベーション創出加速のためのデジタル分野における「ニューロダイバーシティ」の取組可能性に関する調査

- [3]LeFevre-Levy, R., Melson-Silimon, A., Harmata, R., Hulett, A. L., & Carter, N. T. (2023). Neurodiversity in the workplace: Considering neuroatypicality as a form of diversity. Industrial and Organizational Psychology, 16(1), 1-19.

- [4]山口 創生・米倉 裕希子・周防 美智子 (2011). 精神障害者に対するスティグマの是正への根拠—スティグマがもたらす悪影響に関する国際的な知見— 精神障害とリハビリテーション, 15(1), 75-85.

- [5]福井 信佳・酒井ひとみ・橋本卓也 (2014). 精神障がい者の離職率に関する研究—最近 10 年間の分析— 保健医療学雑誌, 5(1), 15-21.

担当者紹介

研究テーマ:心理学的行動変容

担当者:鈴木 美穂

コメント:行動変容支援の応用としてジェンダーやニューロダイバーシティに関する研究をしています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

bt-design-contact@nes.jp.nec.com