サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

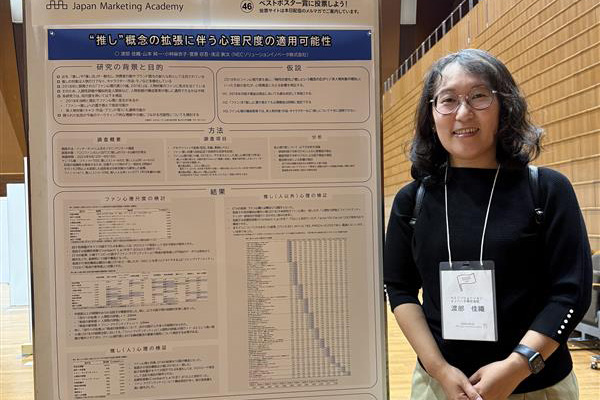

マーケティングカンファレンス2025で「推し心理」についてポスター発表しました

DATE:2025.11.17

研究テーマ:ウェルビーイング

日本マーケティング学会が主催する マーケティングカンファレンス2025にて「“推し”概念の拡張に伴う心理尺度の適用可能性」というテーマでポスター発表を行いました。「“推し”概念の拡張に伴う心理尺度の適用可能性」について、発表概要をご紹介します。

マーケティングカンファレンス2025にて「“推し”概念の拡張に伴う心理尺度の適用可能性」というテーマでポスター発表を行いました。「“推し”概念の拡張に伴う心理尺度の適用可能性」について、発表概要をご紹介します。

研究の背景

推しをもつ人や推し活を行う人の心理を研究対象とする際、しばしば参考にされるのが「ファン心理」です。ファン心理についてはすでに心理構造の研究が進んでおり[1]、心理尺度を用いて測定することが可能です。

この尺度を応用することで、推しをもつ人の心理構造も測定できるのではないかと考えられます。

しかし、既存のファン心理尺度では、ファンの対象を「直接的なコミュニケーションを持たず、主にマスメディアを通じて知るタレントやアーティスト」と定義しています。たとえば「阪神ファン」といったスポーツチームのファンも存在しますが、この定義に基づけば測定対象外となります。

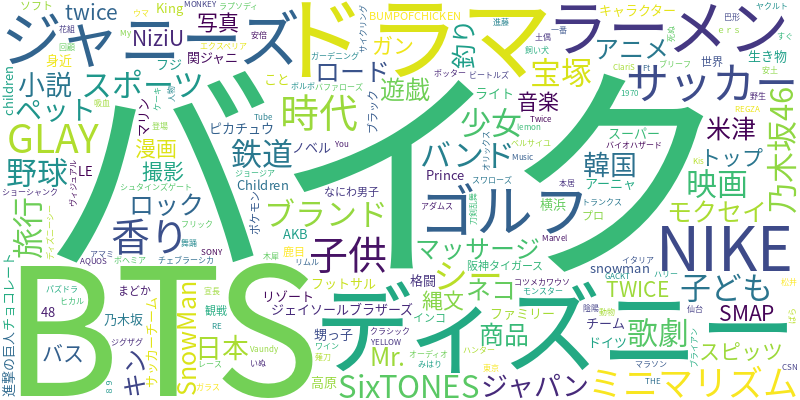

一方で、「推し」は明鏡国語辞典(第三版)で「特に引き立てて応援している人や物。お気に入り」と定義されています。つまり、推しの対象は必ずしも「人」に限られません。実際、2022年に実施した推しに関する調査では、アイドルグループ全体や食べ物、場所など、さまざまなものが推しの対象として挙げられました。

(2022年の調査より、推し対象のうち小城(2018)のファン対象の定義に相当する対象を除外したワードクラウド)

さらに、ファン心理尺度が開発されてから数年が経過し、ファン活動そのものが多様化したことで、ファン心理自体が変化している可能性も考えられます。

そのため本研究では、「ファン心理尺度を用いて推し心理を測定できるのか」という課題に加え、「2025年現在において、ファン心理尺度が依然として有効に機能するのか」という点についても検証を行うことにしました。

調査概要

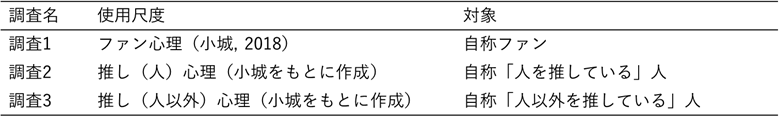

ファン心理尺度を用いた検証として、以下の3つの調査を実施しました。

いずれの調査も2025年9月にWebアンケート形式で行い、回答形式は5段階のリッカート尺度を用いました。無効回答を除外した有効サンプル数は、調査1が n = 611、調査2が n = 598、調査3が n = 577で、全体の平均年齢は44歳でした。

表1. 調査概要

調査1では、ファン心理尺度の原文をそのまま使用しました。ファン対象の定義についても、先行研究に従い「直接的なコミュニケーションを持たず、主にマスメディアを通じて知るタレントやアーティスト」と提示しました。

調査2では、尺度内の「ファン」という語を「推し」に置き換え、文脈調整を行った心理尺度を用いました。

さらに調査3では、「Aの顔が好きである」→「Aの見た目(外見・たたずまい・景観)が好きである」のように、対象が人でなくても回答できるよう文言を修正しました。これにより、「人以外の推し対象」にも対応できる形式としました。これらの修正版尺度については、複数の研究者によるレビューを経て、項目間の意味的一貫性が保たれていることを確認しました。

また、本調査の前に小規模なプレ調査を実施し、回答傾向に大きな偏りがないことを確認しています。

なお、推し対象の定義はあえて設けず、回答者には「推し対象が人の場合は調査2へ」「人以外の場合は調査3へ」回答するよう指示しました。

調査結果

まず、調査1の結果について述べます。

本調査では、現代のファンの心理構造を捉えることを目的として、回答の平均値や標準偏差を確認し、大きな偏りがないことを確認したうえで因子分析を行いました。先行研究のファン心理尺度は82項目・10因子から構成されていますが、今回のデータによる因子分析では73項目・10因子が抽出されました。因子を構成する項目は概ね維持されましたが、一部の項目は別の因子として抽出されました。

尺度の信頼性を示すクロンバックのα係数を算出したところ、いずれの因子も一般的に良好とされる水準を満たしていました。つまり、各項目が同一の心理的概念を一貫して測定していると考えられます。また、「作品の評価」や「外見的魅力」といった因子の平均値が高めに出る傾向も、先行研究と同様でした。今後は、性別や年代などの属性による影響についても分析を進めていく予定です。

次に、調査2の結果です。

このデータについても、まず回答の偏りや分布を確認しました。その結果、「親のような気持ちでAを見守っている」など一部の項目において、回答が二極化している傾向が見られましたが、天井効果などの問題は認められませんでした。因子分析の結果、77項目・10因子が抽出されました。ファン心理と同様に、初めから10因子に分かれ、因子構成項目も先行研究の構造を概ね維持していました。

平均値の傾向は調査1(ファン心理)と類似していましたが、全体的に得点が高く、特に「作品の評価」は平均4.37と高い値を示しました。今後は、性別・年代などの属性による影響を考慮しながら、ファン心理との相違点をさらに検討していく必要があります。

最後に、調査3の結果を示します。

この調査は「人以外の推し対象」を扱ったもので、「アイドルグループ」や「スポーツチーム」などを含む、さまざまな対象を推している回答者が対象です。回答分布に大きな偏りは見られませんでした。

因子分析の結果、77項目・12因子が抽出され、因子数は先行研究とは異なる結果となりました。クロンバックのα係数は概ね良好でしたが、一部の因子では構成項目が2項目のみであり、尺度としての安定性には検討の余地がある構成でした。

また、「ファン・アイデンティティ」や「人間性の評価」に関する項目が別因子として分かれました。たとえば「Aは自分だけの特別な存在というより、親しみが持てる存在だ」や「Aは、私の生活の一部になっている」といった項目です。これらは、人以外の対象を推す場合における心理的特徴、すなわち対象への評価や自己との同一化のあり方を反映している可能性が示唆されます。

おわりに

本記事では、既存のファン心理尺度をもとに、推しをもつ人々の心理構造を捉えることが可能かどうかを検討しました。

調査の結果、文言を変更せずに実施した場合でも概ね同様の因子構造が得られた一方で、対象を「推し」へと広げた際には、因子の構成や意味づけにいくつかの違いが見られました。特に「人以外の推し対象」を扱った調査3では、自己との同一化や対象への親しみといった側面が新たな心理的特徴として浮かび上がりました。

これらの結果は、「推し」という概念が、従来のファン心理の延長線上にあるだけでなく、より多様で柔軟な心理的関係を含んでいることを示唆しています。

今後は、性別や年代、推し対象の種類による差異をさらに精緻に分析し、推し心理の構造を明確化することを目指します。

参考文献

- [1]小城英子. (2018). ファン心理尺度の再考. 聖心女子大学論叢, 132, 182-224.

担当者紹介

研究テーマ:ウェルビーイング

担当者:丸山 佳織

コメント:推しとウェルビーイングに関する研究をしています。自然環境と人との関わりにも興味があります。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

k_maruyama14@nec.com