サイト内の現在位置

NEWS

ATD2019-ICEに参加してきました! (第1回)

DATE:2019.05.19

研究テーマ:エンゲージメント

はじめに

こんにちは、エンゲージメントの研究をしている山本です。昨年に引き続き、世界最大の人材開発学会ATD2019-ICE (Association for Talent Development 2019 International Conference and Exposition)に参加してきました!今年の開催地は、ワシントンD.C.でした!

弊社の参加は3年目になりますが、今年も 株式会社人財ラボ様の視察ツアーに参加させてもらいました。昨年は1人で参加しましたが、1人だとほんの一部のセッションしか聴講できないため、今年はファン・鈴木・山本の3名で参加しました。

株式会社人財ラボ様の視察ツアーに参加させてもらいました。昨年は1人で参加しましたが、1人だとほんの一部のセッションしか聴講できないため、今年はファン・鈴木・山本の3名で参加しました。

ATD2019-ICEのレポートは、すでに参加した各社から報告されていますので、全体傾向は、他社のブログに任せるとして、私たちが見てきた内容を中心に書いていきます。

エンゲージメントに関するセッションが今回も100以上!

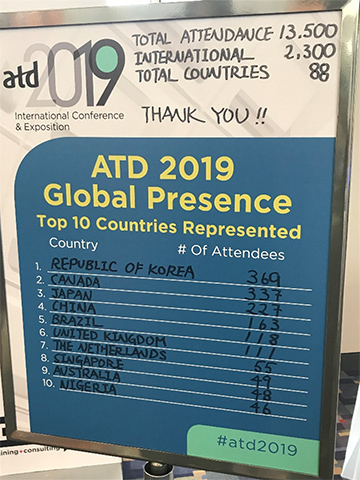

ATD2019-ICEは、米国ワシントンD.C.で開催され、13,500人以上の参加者がいたようです。開催日数は4日間で、合計400セッション以上と基調講演3つが開かれます。1セッションは1時間以上あるため、1人が参加できるのは最大でも17セッション(基調講演含む)に限られます。

参加者の国や地域はさまざまで、今回は88ヶ国から参加者がありました。日本からは、227名が参加しましたが、これは昨年よりも少し減少しています。とはいえ、昨年に引き続き200名以上の参加があり、年々認知度が高まっているようです!

今回のセッションは、展示者セッションを除いて、コンテンツトラック12とインダストリートラック3の計15トラックに分類されていました。トラックの名称等は、昨年とほとんど同じですが、3つだけ変化がありました。Global Human Resource Development がGlobal Perspectiveに変わり、Managing the Learning Functionが新設され、Sales Enablementがインダストリートラックからコンテンツトラックに移っています。

| No. | Track | 2019 |

|---|---|---|

| 1 | Career Development | 17 |

| 2 | Global Perspective | 13 |

| 3 | Instructional Design | 38 |

| 4 | Leadership Development | 48 |

| 5 | Learning Measurement & Analytics | 18 |

| 6 | Learning Technologies | 37 |

| 7 | Management | 12 |

| 8 | Managing the Learning Function | 16 |

| 9 | Sales Enablement | 14 |

| 10 | Science of Learning | 31 |

| 11 | Talent Management | 31 |

| 12 | Training Delivery | 30 |

| 13 | Government | 8 |

| 14 | Healthcare | 9 |

| 15 | Higher Education | 4 |

| 16 | Exhibitor Session | 106 |

昨年に引き続き”Engage”でセッションを検索してみると、今年も106セッションもありました!昨年が115セッションだったので、少し減りましたがまだまだ重要なキーワードになっているようです。

今年は、3人で参加できたので人材開発の本流やテクノロジーの話は他の参加者に任せ、昨年同様にScience of Learningのセッションに絞って聴講してきました。それでも、同時進行のセッションがあったりするので、全部は聞ききれませんでした…。

科学面でのキーワード

私が参加出来たセッションのキーワードは、あえて一つ挙げるとすれば「記憶(Memory)」でした。しかし、他にも「習慣(Habit)」や「創造性(Creativity)」、「復元力(Resilience)」も複数のセッションで言及されていました。

大会全体でのキーワード「フィードバック(Feedback)」などは、Science of Learningのセッションでは聞きませんでした。

また、昨年の最重要キーワードに挙げた「無意識(Unconscious)」は、ゼロではないものの、昨年ほど言及されてはいませんでした。

「一年で結構変わるものだな」という印象でした。

記憶(Memory)

記憶に関して、今回最も重要だったのは「9種類の記憶があり、それぞれ関係する脳部位がことなる」(Britt Andreatta, TU104)という事実です。記憶には、長期記憶と短期記憶があることは、皆さんもご存知かもしれませんが、もっと細分化されるそうです。これに基づくと、知覚記憶を刺激するには視覚や聴覚のほかに嗅覚も利用した方が効率的だとか、エピソード記憶を刺激するにはストーリーが大切だとか、習慣化するのは無意識記憶に記憶が作られたからだとか、様々なことが分かります。

| 番号 | 記憶 | 学習方法 | 説明 | 主な脳部位 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 短期記憶 Short-term Memory |

知覚記憶 sensory memory |

感覚 | 五感で知覚した刺激が終わった後に残る「印象」。数秒しか持続しない。 | 大脳新皮質 | |

| 2 | 作業記憶 working memory |

脳のポストイット。一時的記憶で、4~5個しか記憶できない。数分持続。 | 大脳新皮質 | |||

| 3 | 長期記憶 Long-term Memory |

意識的記憶 Explicit memory |

意味的記憶 Semantic memory |

知識 | 事実や意味・概念などで構造化された記録。例えば、地図など。 | 内側側頭葉 |

| 4 | エピソード記憶 Episodic memory |

体験 | 直列型の自伝的体験(いつ・どこで・何をして・何を感じた)の記憶。 | 海馬 | ||

| 5 | 無意識的記憶 Implicit memory |

スキル・習慣 Procedual |

感覚運動学習 Sensorimotor |

身に付いた体の記憶。紐の結び方、ギター演奏、自転車の乗り方など。 | 大脳基底核 | |

| 6 | 先行刺激 Priming |

「ひじ」を10回言う(先行刺激)⇒「ひざ」を「ひじ」と言ってしまう | 大脳新皮質 | |||

| 7 | 慣れ・感作 habituation/sensitization |

非連想学習 Non-Associative |

反復刺激により、反応が減少(慣れ)・増大(感作)する現象 | 反射路 | ||

| 8 | 感情(恐れ) emotion(fear) |

連想学習 Associative |

動物が進化の過程で獲得した生存本能。大脳への信号を遮断する。 | 扁桃核 | ||

| 9 | 体性(よだれ) Somatic(salivating) |

生物としての体の自動反応。 | 小脳 |

他にも、「共有された情報の90%は忘れられてしまう」「残り10%の情報も記憶に残こすには工夫が必要」(Carmen Simon, SU113)という話もあり、10%を残すために「注意(Attention)」をコントロールする必要が説明されていました。その説明では、注意を促すために、①スキーマ共有されたシンプルな言葉で、②注意を失わせる習慣を避け、③ドーパミン分泌を促す「喜びへの期待」を喚起することが重要だそうです。

このように記憶に注目が集まったのは、脳の測定方法が進歩したからのようです。X線断層撮影CT(Computed Tomography)やfMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)、陽電子断層法PET(Positron Emission Tomography)、脳磁図MEG(Magnetoencephalography)、脳波EEG(Electroencephalogram)から、最新の近赤外線分光法NIRS(Near-InfraRed Spectroscopy)へと装置が進化を遂げており、脳の活性部位だけでなく神経伝達の可視化が進んできています。他にも、脳を透明化する技術ができていたりします。下記は、神経伝達をCGで可視化した動画です。

https://www.youtube.com/watch?v=6Sz-l6RDrvU

https://www.youtube.com/watch?v=6Sz-l6RDrvU

まとめ

今回は、ATD2019-ICEの概要とScience of Learningトラックで最重要と感じた「記憶」に関するセッションの概要をご紹介しました。エンゲージメントとの直接的な関係は言及されませんでしたが、人の行動や感情を理解するうえでとても重要だと思いますし、下記は覚えておいて損はないかと思います。

- 記憶は9種類ある

- 情報の90%は忘れられてしまう

- 脳の神経伝達が測定できるようになってきた

担当者紹介

研究テーマ:エンゲージメント

担当者:山本 純一 博士(理学)

コメント:経営学を学んだときに「社員が楽しそうな会社はなぜパフォーマンスが高いのか?」や「創造性が高い組織とはどういったものか?」に興味を持ち、心理学をベースに組織について研究しています。専門分野は、素粒子物理学、非線形数理物理学(主に可積分系)、分子軌道法、ハイパフォーマンスコンピューティング、天文化学(星形成)、経営学(マーケティング戦略)、組織論。ここ数年の趣味は、筋トレ(1RM=BP100,DL170,SQ150)。ストレングスファインダーのトップ5は、①学習欲、②収集心、③内省、④戦略性、⑤着想。最近、ストレングスコーチの認定を取りました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ