サイト内の現在位置

NEWS

社内のテレワークに関するアンケート調査結果から見えてきた、

COVID-19の仕事環境でのウェルビーイングとは?

DATE:2020.07.20

研究テーマ:エンゲージメント

こんにちは!

NECソリューションイノベータで研究をしているファンです。

本日は、テレワーク環境における働き方とウェルビーイングについてお話させていただきます。

これからテレワークの導入を検討している、あるいはすでにテレワークを実施している企画者の参考になればと思います。

新型コロナウイルス感染症によって、多くの社員が強制的な労働環境の変化の影響を受けました。テレワークにより、コミュニケーションはFace-2-FaceベースからTextベースになり、従来のマネージメント方法ではチームを維持するのが困難となりました。

本調査は、弊社が共同研究を行っている同志社大学Well-being研究センター飯塚まり教授(ブログの最後にコメント有り)からお声をかけていただき、始まりました。飯塚教授が、テレワーク環境下の職場のウェルビーイングについて調査したいと考えていたところ、私たちの研究でも必要と考え、共同で調査することになりました。

具体的には、飯塚教授が過去15年分の論文調査をもとに作成したテレワーク環境におけるウェルビーイングのアンケートを利用し、社内にて「テレワーク環境における働き方の状況や課題を取得し、より良い働き方に貢献すること」という目的の緊急アンケートを実施しました。

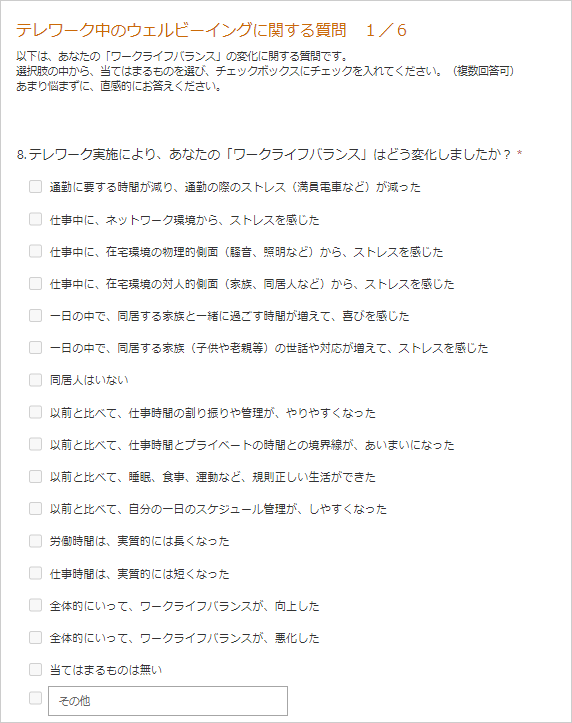

アンケートは下記の5つの設問で構成されており、勤務者1058名(テレワーク実施者は1039名)に回答を頂きました。今回はウェルビーイングを中心に話ししていきます。

アンケート項目

- 基本属性 (4問)

- テレワーク中のウェルビーイング (選択式 6問 )

- テレワーク環境のメリット・デメリット (記述式 5問)

- テレワーク中のエンゲージメントの変化 (選択式 1問)

- テレワークの感想(選択式 1問)

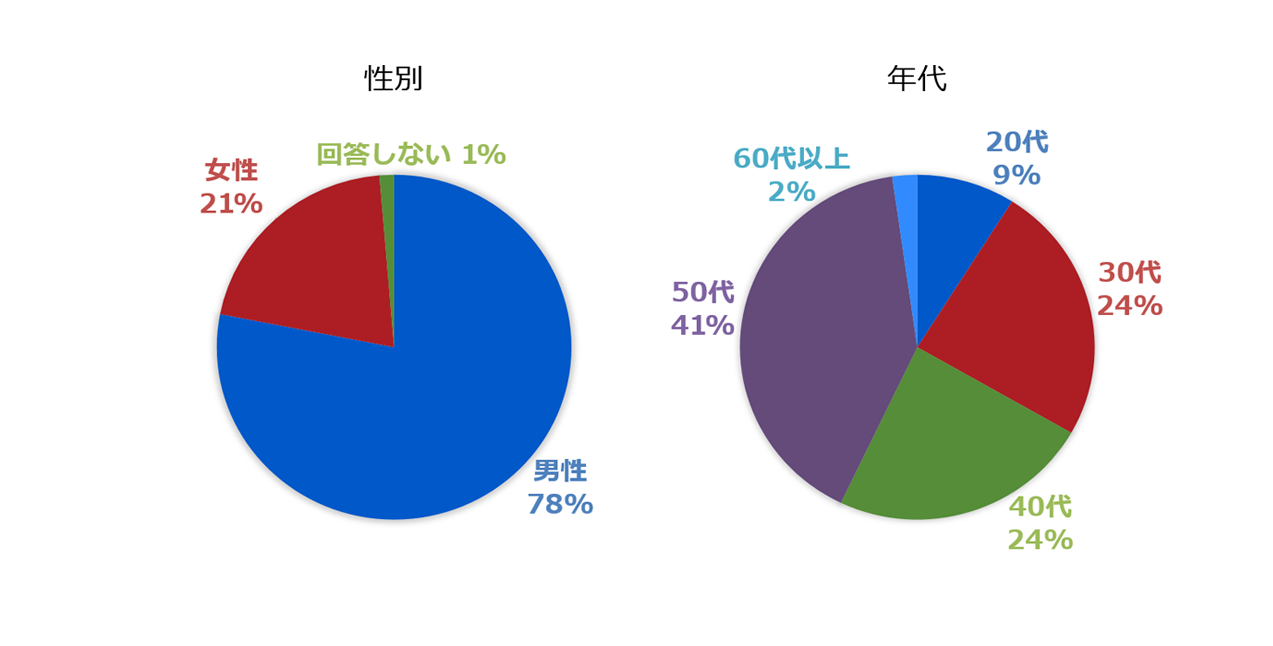

1. 回答者の傾向

回答者の性別は、男性78%、女性21%でした。また、回答者の年代構成は、20代が9%、30代24%、40代24%、50代41%、60代以上2%となりました。男性比率が高く、高年代層が多いですが、弊社の構成とだいたい同じかなと思います。

2. テレワークをポジティブに捉える人はどんなひと?

テレワークでウェルビーイングがどのように変化したのかを捉えるため、テレワーク中のウェルビーイングに関する質問を飯塚教授に約100項目(設問数は6問)用意していただきました。質問は、ポジティブとネガティブの両面を聞く形になっています。これを、回答者が自分に当てはまる項目があったら選択してもらう形で聞きました。

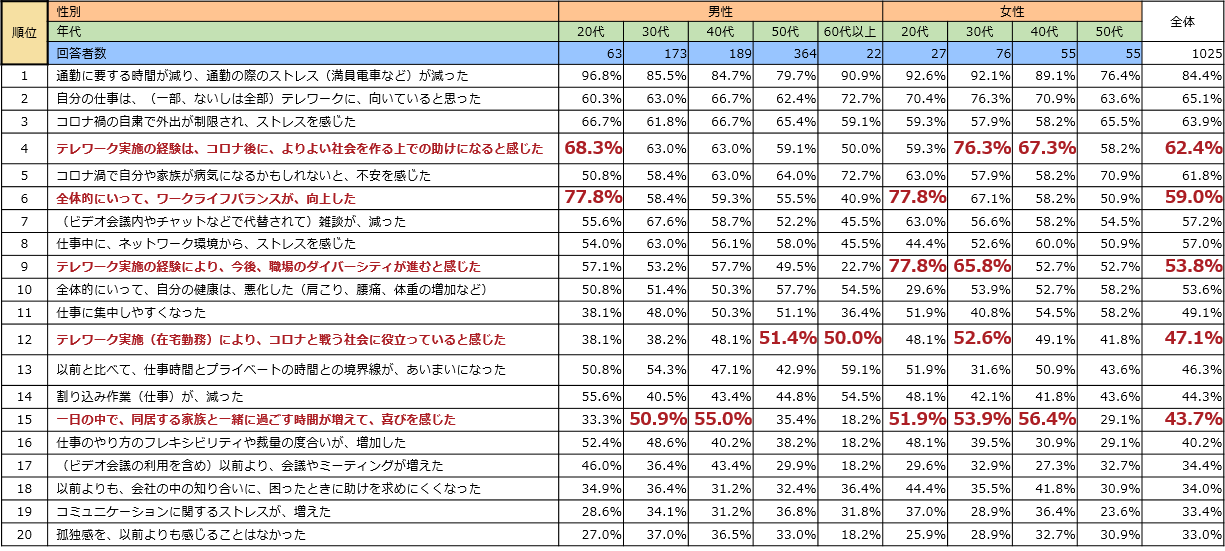

その結果、通勤ストレスの減少(84.4%)や外出自粛ストレスの増加(63.9%)といった一般的な項目が上位に見られました。また、「より良い社会をつくる助けになる(62.4%)」「ワークライフバランスが向上した(59.0%)」「ダイバーシティが進む(53.8%)」「社会に役立っている(47.1%)」「家族と一緒の喜び(43.7%)」といった社会貢献意識や生活の質に関する項目も上位に見られました。通勤のストレスがなくなった事により、心理的に余裕ができたこと、また社会の要請にきちんと対応したからではないかと考えられます。

ただし、社会貢献意識や生活の質に関する項目も、性年代別に見ると特徴が異なりました。「より良い社会をつくる助けになる」は男性20代と女性30代~40代、「ワークライフバランスが向上した」では男女20代、「ダイバーシティが進む」は女性20代~30代、「社会に役立っていると感じた」は男性50代~60代と女性30代、「家族と一緒の喜び」は男性30代~40代と女性20代~40代で選択率が高いという結果が得られています。

拡大する

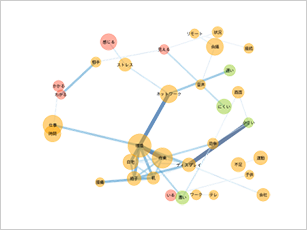

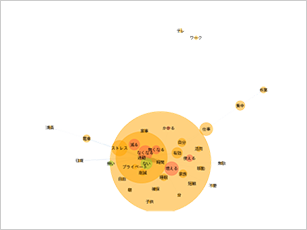

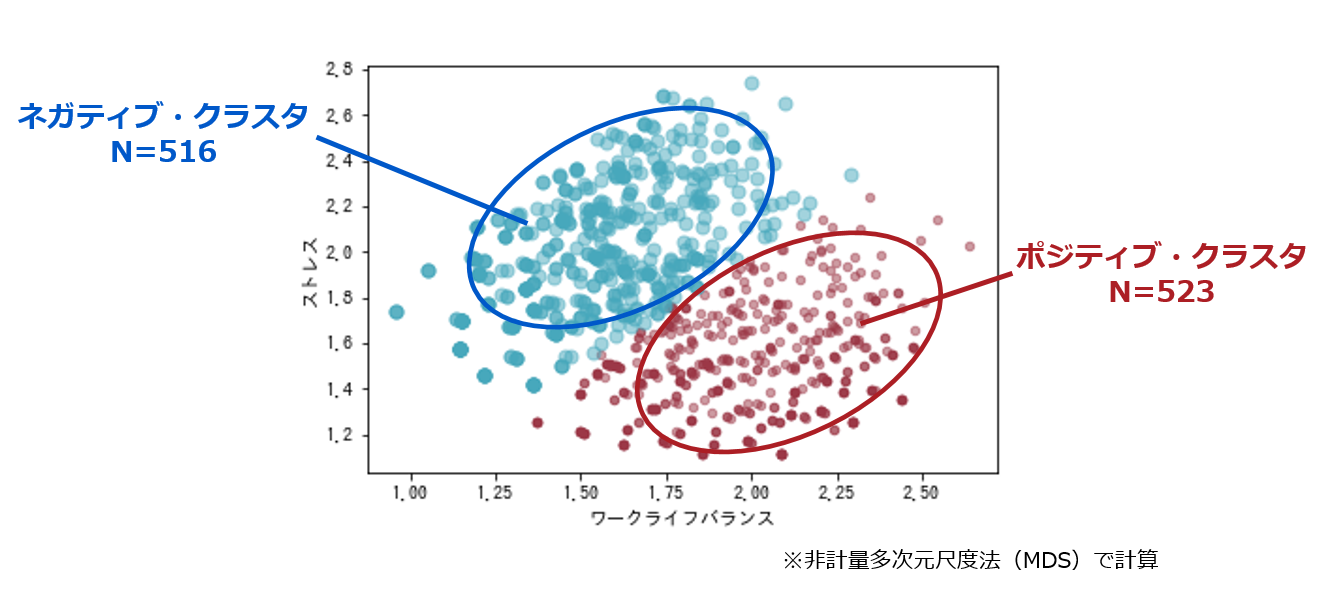

拡大するまた、「テレワーク中のウェルビーイング」に関する質問について回答者のクラスタリング・質問項目の相関分析を行いました。それにより、回答者を2つのグループ (テレワークをポジティブに捉えるグループとネガティブに捉えるグループ)に分類する事ができました。

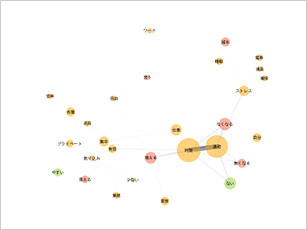

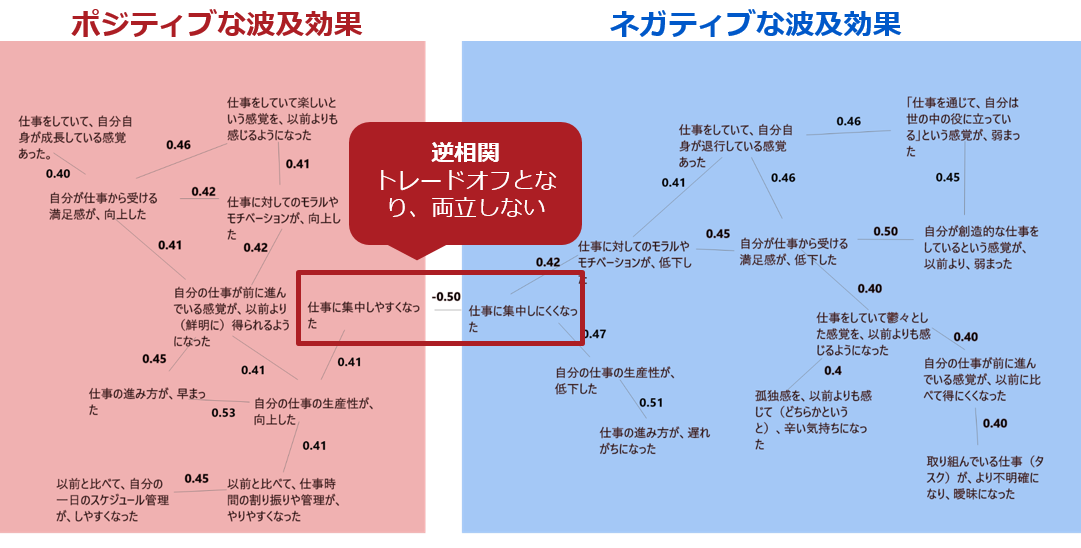

一方、質問項目の相関分析をしてみると、ポジティブな項目同士の相関ネットワークとネガティブな項目同士の相関ネットワークに分かれることが分かりました。そして、ポジティブな相関ネットワークとネガティブな相関ネットワークは、「集中しやすくなった」と「集中しにくくなった」の逆相関でつながることも分かりました。この結果から、テレワークについてポジティブ・ネガティブな反応をする分岐点として「仕事に集中しやすくなったか」が重要であることが分かりました。

拡大する

拡大するこのことから、仕事に集中しやすくなった人はテレワークをポジティブに捉え、逆に仕事に集中しにくくなった人はテレワークをネガティブに捉える傾向にあるみたいです。

3. テレワークを促進させるためには?

在宅勤務が急に決定したため、多くの人が準備できないままテレワークに突入しました。そこでは、準備不足のために困ったことや実施してみたら意外と良かったことがあったと考えられます。しかし、これらは個人宅の環境に依存しているため、選択式のアンケートで聞くには限界があります。そこで、テレワーク環境について質問(テレワークで困ったこと・良かったこと・不安なことなど)を記述式で回答してもらいました。記述されたテキストの単語についての頻度分析と共起分析を行い、テレワーク環境に対するメリット・デメリットを分析しました。

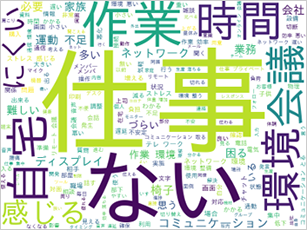

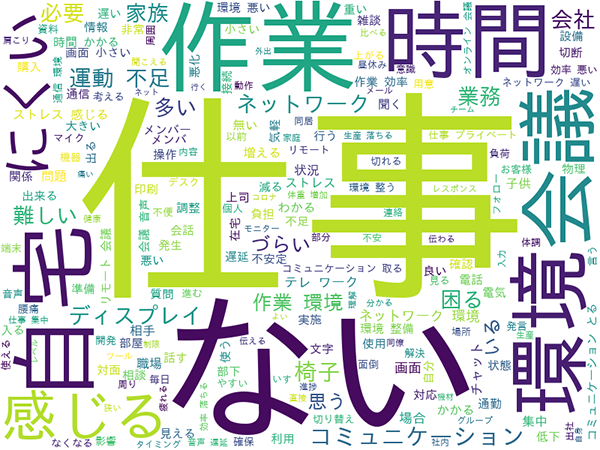

テレワークのデメリット

まず、テレワークにて困ったことについては、「作業環境」や「運動不足」に関する内容が多かったです。作業環境ではネットワーク環境、ディスプレイや椅子などに困っているようです。

名詞・動詞・形容詞を抽出「する」等除外

円の大きさ:人数、線の太さ:連想度

円の大きさ:出現数、線の太さ:連続回数

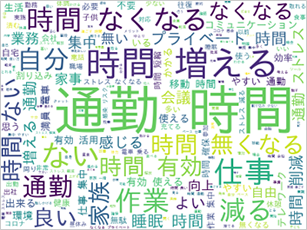

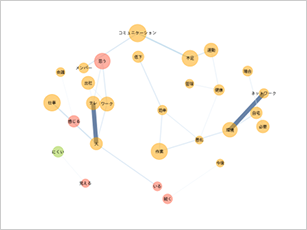

テレワークのメリット

大半の人にとって、テレワークを実施してよかったことは、通勤時間が減ったことです。一方で、プライベートの時間が増えたため、分析結果からは「時間が増えた」「時間が減った」の二面性が見られます

名詞・動詞・形容詞を抽出「する」等除外

円の大きさ:人数、線の太さ:連想度

円の大きさ:出現数、線の太さ:連続回数

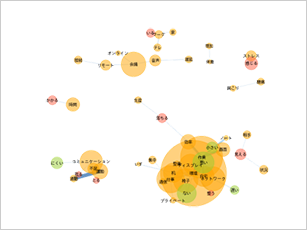

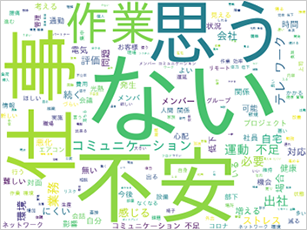

テレワークに関する今後の不安

テレワークについて、「仕事」や「作業」「コミュニケーション」が不安なこととしてあげられます。やはり、サラリーマン人生の大半を対面による仕事でやってきた人が多いので、顔が見えないコミュニケーションについては不安があるようです。

名詞・動詞・形容詞を抽出「する」等除外

円の大きさ:人数、線の太さ:連想度

円の大きさ:出現数、線の太さ:連続回数

4. おわりに

今回はテレワークの現状把握するため、社内でアンケートを実施しました。その結果、テレワークを肯定的の捉える人の特徴として、テレワークでも仕事に集中できた人である事がわかりました。他にも、通勤ストレスが軽減されたことによって、社会貢献意識が高まった事も示唆されるなど、テレワークのメリットが示される一方、コミュニケーションの過疎化、作業環境の改善などテレワークの改善点もいくつかわかりました。

今回の調査結果をもとに、今後はテレワークを前提とした仕事環境でのウェルビーイングを高められるかを研究していきたいと思います。

本記事を通じて「ここをもっと詳しく知りたい!」や「コラボしたい!」などあればお気軽にお問合せください!!

飯塚教授のコメント

わたしは、「しあわせな働き方」の研究をしていますが、この調査結果は、スゴイ!!感激します。どうしてなのか、その理由をコメントしますね。この調査から、「しあわせ」かつ「ハイ・パフォーマンス」な、そしてついでに「社会もよくなる働き方」への道筋が見えてきますよ!1.「集中」の意味するスゴイ可能性

この調査結果では、「集中」がキーワードになっています。今回は、緊急事態で、学校もお休みになり皆が家から出られなかったので、お子様がいたりして集中できなかった人は、テレワークに対してネガティブです。とてもご苦労が多かったのだと思います。しかし、そういう状況であったにもかかわらず、多くの方がテレワークにより、かえって集中できて、テレワークを続けたいと思っています。集中するって、没我とも言いますが、人間にとっては一つのしあわせな心のありようです。だから、寝食も忘れる。集中の極みは、「フロー」だと聞かれた方もおられると思います。人間の最高のパフォーマンスは、フローの状況のときにおこると言われています。例としては、バッターが速球を打つときに、大歓声のスタジアムの中なのに、周りが静まり、球が止まって見えたとか、というような経験です。すごいですね。今、世界の経営学では、企業のパフォーマンスを上げるためにも、働く人が幸せでいるためにも、どうしたら「フロー」(に近い)状況になれるのかということが研究課題になっています。

さて、今回の調査結果に戻って考えると、「集中」がキーワードということは、今後の企業の施策によっては、テレワークは社員が「なんちゃってフロー体験」ができやすくなる可能性を示しています。そのためには、まず、会社がサポートして、社員が集中を妨げる要因をできるだけ取り除いていくことが大事です。それと同時に、大切なのは仕事の形。上司だけではなく、積極的に社員も参画して、「なんちゃってフロー体験」を目指すよう仕事やチームの形を変えていけば、テレワークは、「しあわせ」で「ハイ・パフォーマンス」につながる働き方につながりそうです。

2.ワークライフバランスとダイバーシティ

本調査の2つ目のスゴイは、ワークライフバランスが改善したという方が多かったこと。また、先ほど述べたフローなど、集中力を高めるためには、自分がリラックスしていることも大切。良い集中は、毎日の生活をととのえていくことから始まります。また、これから、ダイバーシティが進むだろうと思う社員が多かったことも、素晴らしいなと思いました。ダイバーシティは、SDGsの日本の課題のトップ事項。これが解決すると、GDPが上がるそうですよ。

3.社会をよくしたい!社会に役立ちたい!

そして、三つ目のスゴイは、個人的には、私はこれに感激したのですが、「自粛の経験をもとに社会に役立ちたい」とか、「テレワークが社会に役立っている」など、社会をよくしたいと感じている方が多かったこと。しあわせな働き方との関連で、このごろの経営学のバズワードになっているのが「パーパス(志)」。仕事を通じて社会やコミュニティに対して役に立ちたいという感覚です。コロナ(COVID-19)後の社会をよりよいものにしたいという、BBB(Build Back Better)という世界的な運動にも、SDGsにも繋がる感覚ですね。とくに若い世代にその傾向が見られますが、これも世界的傾向。ということは、これからの仕事では、若い人たちも積極的に関与して、自分が社会に役立っていると感じ、本当の意味での生きがいを感じられるような形にしていくことが大切になるのでしょうね。今回の調査からは、もちろん、課題も見えてきています。それについては、また、別の機会に書こうと思います。また、今回の素晴らしい調査結果を受け、ほぼ同内容の調査を、ほかの多くの企業でもしていただいておりますし、ひょっとすると、国連で報告(?)などということになるかもしれません。

担当者紹介

研究テーマ:エンゲージメント

担当者:ファン タァンクァン

コメント:心理学の観点から組織論について研究を行っております。熱帯(ベトナム・ハノイ)出身で実家のパイナップル園と共に太陽に育てられたため、性格は明るい方です。趣味はテニス、読書とサーフィンです。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部