サイト内の現在位置

NEWS

「みんなちゃんと対策していない」は思い込み!?

COVID-19に関する社会心理学的アンケート調査の結果

DATE:2021.11.02

研究テーマ:エンゲージメント

こんにちは、NECソリューションイノベータの菅原です。

本日は、COVID-19に対するに認識ついてアンケート調査を行った結果を紹介したいと思います。今回は、アンケート結果について社会心理学の観点から分析を行いました。

COVID-19の新規感染者数が減少傾向になり、徐々に元の生活に戻ろうという動きが広がりつつありますが、みなさんのCOVID-19に対する意識や行動は変化したでしょうか?またみなさんの周りの人々の意識や行動は変化したと感じますか?

このように自分や他者のCOVID-19に対する意識や行動について考えるとき、自分と他者の間に認識のギャップや暗黙の了解、空気のようなものを感じることはありませんか?もしかすると、そこには『多元的無知』が存在しているかもしれません。

多元的無知とは、「集団の多くの成員が,自らは集団規範を受け入れていないにもかかわらず,他の成員のほとんどがその規範を受け入れていると信じている状態」と定義される社会心理学的な概念です。簡単に言い換えると、多くの人が信じていないのにも関わらず、みんなが『誰もが信じている』と思い込んでしまっている『空気』とも言えます。

多元的無知の例として、童話「裸の王様」があります。この話では、誰も王様の服が見えていないのにも関わらず、他の人々には服が見えていると思い込んでしまい、誰も「王様が裸だ」とは言い出せない状態になってしまいます。

では、なぜこの多元的無知と呼ばれる状態ができてしまうのでしょうか?

多元的無知の起因の一つとして、「誤推測」があることが社会心理学の研究で報告されています。誤推測とは、自分とは異なる信念あるいは実際とは異なる信念を他者が信じていると誤った推測をしてしまうことを指します。人には、このような誤った推測をしてしまう傾向があることが示されています。

今回の調査では、現在社会を取り巻くCOVID-19に関する認識において、多元的無知の起因となる誤推測が存在していると考え、COVID-19についてのアンケート調査から分析しました。

アンケート概要

今回のアンケート調査では、20代から60代までの男女1000名(各性年代100名ずつ)を対象に、COVID-19に関する意識や行動についての計11設問に回答してもらいました。また、誤推測を測定するために、同様の設問を自分の周りの人々の認識について推測して回答してもらいました。

また、アンケート回収期間は2021年9月9日から13日であり、この期間は21都道府県が緊急事態宣言下にありました。今回のアンケート結果が必ずしも現在のCOVID-19に対する意識や行動を反映しておりませんので、ご注意ください。

本調査では、回答者自身の回答と他者推測の回答について比較することで、誤推測や多元的無知が発生しているかどうかを分析しています。

誤推測の測定

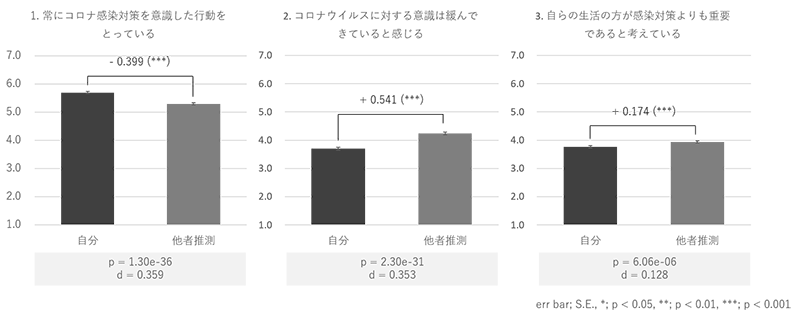

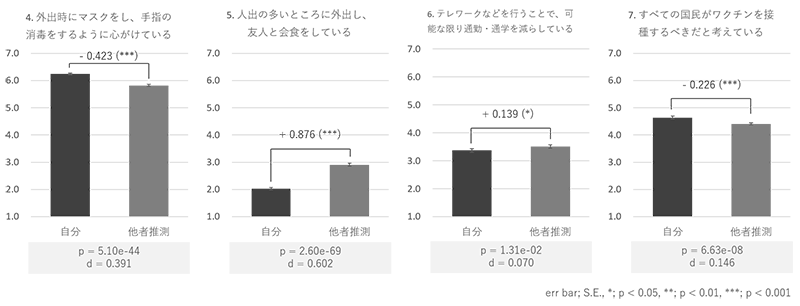

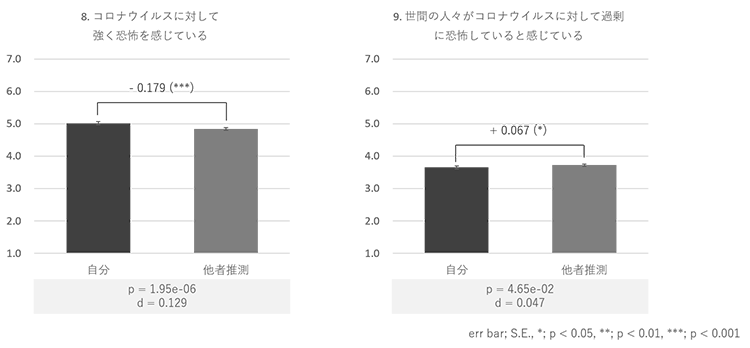

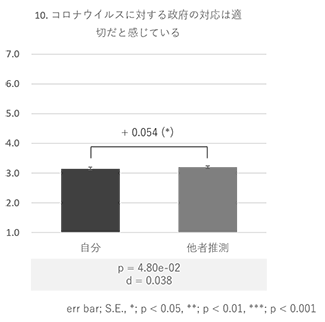

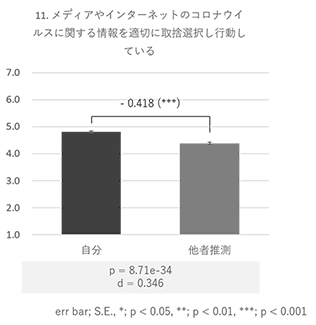

まず設問ごとの回答の平均値を比較してみましょう。今回は平均値を比較するために、p値と効果量dを用いています。(一般にp値が0.05以下、効果量dが0.2以上であれば、統計的に一定の差があると言うことができます)

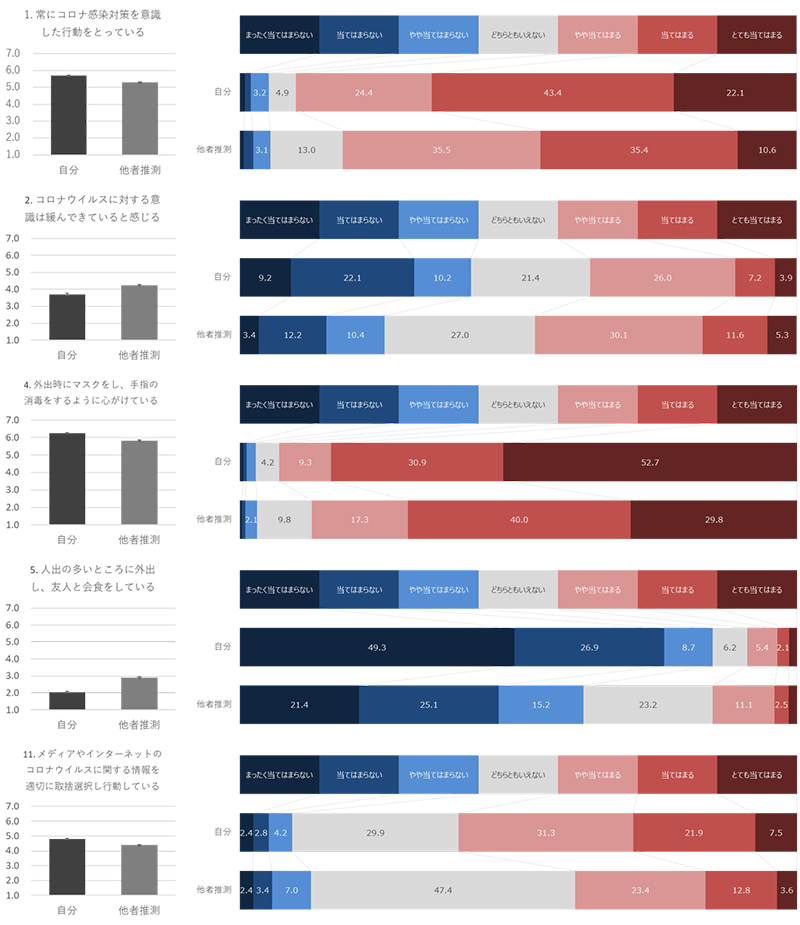

回答者自身の回答(自分)と周囲の人々の意識や行動を推測した回答(他者推測)の差を比較すると、設問1, 2, 4, 5, 11において有意な差(p < 0.001, d ≧ 0.2)が見られました。これらの項目について、さらに詳細な回答の割合も見てみましょう。

これらの項目の回答割合を見ていくと、「自分」よりも「他者推測」において「どちらともいえない」の回答割合が多いことが分かります。他者推測では、自分のことよりも断定的な回答をしにくいため、中間的な回答である「どちらともいえない」が増えていることが考えられます。

このことを踏まえて各項目について見てみると、「1. 常にコロナ感染対策を意識した行動をとっている」「4. 外出時にマスクをし、手指の消毒をするように心がけている」の2項目では、断定的な回答が減り中間的な回答が増えていることが分かります。「当てはまる」側の回答は減っていますが、「当てはまらない」側の回答はほとんど変化がありません。

設問1と設問4では、他者の意識や行動について誤った推測をしているというよりも、他者の意識や行動について断定的な回答がしにくいことにより、回答の平均値に差が見られたと考えられます。

一方で、「2. コロナウイルスに対する意識は緩んできていると感じる」「5. 人出の多いところに外出し、友人と会食をしている」「11. メディアやインターネットのコロナウイルスに関する情報を適切に取捨選択し行動している」の3項目では、「どちらともいえない」の回答割合は増加していますが、「当てはまる」側の回答割合と「当てはまらない」側の回答割合の両方が変動していることが分かります。(設問2と5では、「当てはまらない」側が減少し、「当てはまる」側が増加。設問11では、「当てはまらない」側が増加し、「当てはまる」側が減少)

つまり、これらの設問2, 5, 11では、他者の意識や行動を推測するときに中間的な回答が増えてしまうことを差し引いても、他者について「誤推測」をしていると考えられます。

これらの「誤推測」の中でも、「2. コロナウイルスに対する意識は緩んできていると感じる」「5. 人出の多いところに外出し、友人と会食をしている」の項目では、同時に「多元的無知」が存在することが想像できます。「まわりの人の対策意識は緩んでいる」「みんな外出している」というように誤推測し、「いつまでも対策ばかりしていたら馬鹿だと思われるかも」「私も少し外出してもいいだろう」などと考えて行動することで、まわりの人々の誤推測はさらに強化されていきます。

相関分析

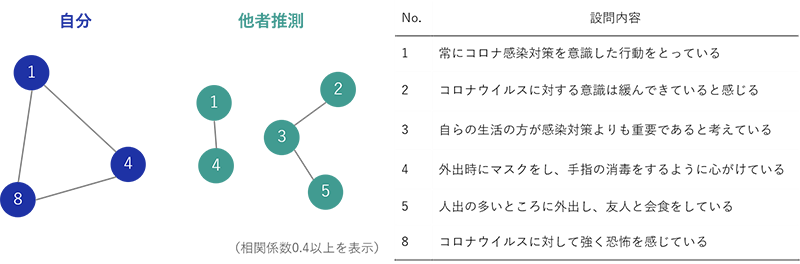

次に、「自分」と「他者推測」のそれぞれの回答での相関について見ていきましょう。

回答者自身の回答である「自分」では設問1, 4, 8において互いに相関関係が見られます。つまり、「対策意識」と「具体的な行動(マスク・消毒)」、「恐怖心」は、それぞれ繋がりがあると言えます。一方で、他者の意識や行動を推測した「他者推測」では「自分」と同様に設問1, 4の間に相関が見られますが、そこに設問8の相関は見られません。回答者自身は自分の「対策意識」や「具体的な対策行動」が「恐怖心」と結びついているのに対して、他者のことを推測するときには「対策意識」や「具体的な対策行動」の裏に「恐怖心」があることを推測しにくいことが考えられます。

さらに、「他者推測」では「自分」では見られていない設問3と設問2, 5の間に相関が見られます。平均値からの分析で誤推測が見られていた他者の「気の緩み」や「外出・会食」の理由として、「感染対策よりも自分の生活を重視している」と推測していると考えられます。

「みんなちゃんと対策してない!」と誤った推測をしてしまう

ここまでCOVID-19に対する意識や行動などについて、アンケート回答の平均値の差と相関関係から誤推測の存在についてお話してきました。今回の結果からは、私たちはまわりの人々が自分よりもきちんと対策をしていないと推測していることが分かりました。しかし、この「みんなちゃんと対策していない!」と感じるのは、誤推測であることも見えました。

そして、このような誤推測は多元的無知を引き起こし、みなさんの行動に繋がっているかもしれません。他者のCOVID-19に対する意識や行動が実際よりも緩んでいると誤推測することで自身の意識や行動も緩んだり、他者の情報リテラシーを実際よりも低いと見積もることで対立や分断の原因になり得ると考えられます。

このような誤推測からなる多元的無知の状態は、COVID-19に限らず日常のあらゆる場面に潜んでいます。職場や家族、地域などさまざまなコミュニティーにおいて、まわりの人々の考えや行動を誤って推測し、「空気」や「暗黙の了解」のようなものが形成されています。

自分はまわりの人々について誤った推測をしているかもしれない。一度そう考えてみることで、日々の生活における違和感や対立、分断を解消する第一歩になるかもしれません。

担当者紹介

研究テーマ:エンゲージメント

担当者:菅原 収吾

コメント:社会心理学的な観点を織り交ぜながら組織のエンゲージメントや心の動きについて研究をしています。学生時代はバイオ研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部