サイト内の現在位置

NEWS

「いいね」は協力行動を促進するのか?明治大学の後藤晶先生と共同で検証しました

DATE:2022.11.16

研究テーマ:資源循環高度化

こんにちは。NECソリューションイノベータの日室です。

私たちは資源循環の更なる促進を目指し日々研究しています。現在、資源循環の更なる促進を促す1方法として、SNSにおける「いいね」のような社会的承認に注目しています。「いいね」がもし協力行動に促進するのであれば、環境に配慮した協力行動を行っている人に対して「いいね」を送れるような仕組みを提供することで、より資源が循環する社会を実現できるのではないか考えています。また、資源循環に限らず、さまざまな場面で応用も可能だと考えています。

果たして「いいね」は協力行動を促進するのか?私たちの活動で現在わかっていることをご紹介します。

Chapter.1 社会的承認や「いいね」に関する既存研究について

社会的承認や「いいね」に関する既存研究はさまざまあります。例えば、松井らの研究ではSNSにおける大多数の他者の「閲覧」数、「いいね」数、「シェア」数が大きいことが、それを目にした情報受信者のユーザー行動に正の影響を及ぼすことが指摘されています[1]。

このように「いいね」に関する研究はあるのですが、「いいね」が協力行動を促進することを示唆した国内研究は見つけることができませんでした。この結果を踏まえ、私たちは行動経済学の実験でよく用いられる公共財ゲームを活用して「いいね」が協力行動を促進するのかを検証することにしました。

Chapter.2 疑問を検証するために利用する公共財ゲームについて

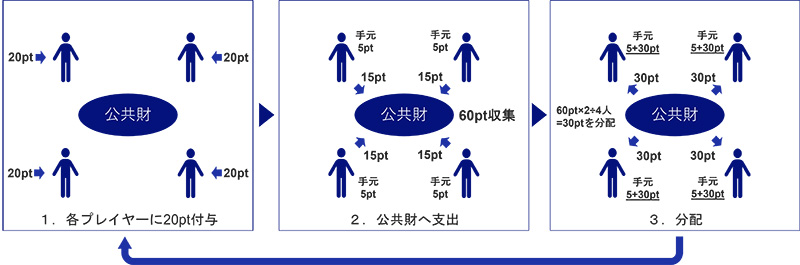

みなさま、公共財ゲームはご存じでしょうか?公共財ゲームとは公共財についてゲーム理論的に記述したものです。と、言われてもピンとこないと思いますので、図1で説明します。

公共財とは制限を受けることなく多数の人が消費でき、ある人の消費が他の人の消費を減少させることのない財を指し、この公共財ゲームは複数人で実施します。開始時に各プレイヤーに20ポイントが付与されます。各プレイヤーは付与された20ポイントの一部を公共財へ支出します。ここで支出するポイントは各プレイヤーが自由に決めることができます。各プレイヤーの支出が終わったら、集まったポイントを2倍にして全プレイヤーに均等に分配します。これが公共財ゲームの流れで、これを複数ラウンド実施するのが繰り返し公共財ゲームになります。

この繰り返し公共財ゲームを進めるとどうなると思いますか?答えは、あるグループは全プレイヤーの保有ポイントが多い状態になったり、あるグループは1人だけ保有ポイントが多い状態になったり、さまざまな状態が発生します。

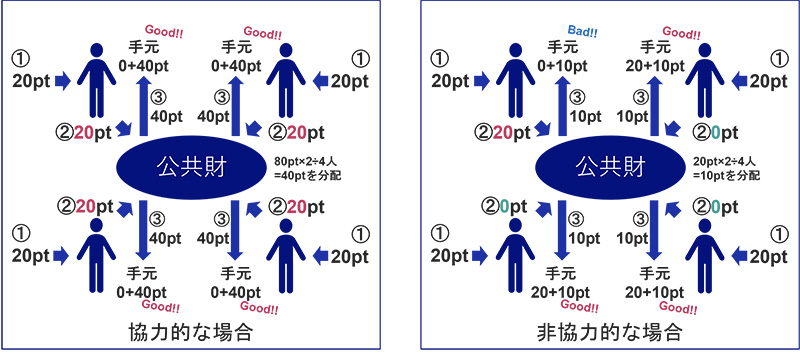

なぜこのような状態になるのか?図2を使って説明します。

図2左はみんなが協力的なパターンになります。この時、全プレイヤーが多くを寄付し、全プレイヤーに大きなリターンが分配されます。次に、図2右を見ると、1人だけ協力的で3人は公共財への支出をしないという非協力的な行動を行っています。この場合、非協力的なプレイヤーの保有ポイントが多くなり、協力的なプレイヤーの保有ポイントは付与された20ポイントより少なくなります。このように、全プレイヤーが協力的であれば各プレイヤー共に保有ポイントが多い状態になり、逆に非協力的なプレイヤーがいる場合はグループ内で保有ポイントに不均衡が生じ、協力的な人は損をします。

つまり、このゲームはみんなが多くのポイントを公共財へ支出していれば協力的、そうでなければ非協力的と言うことができます。この特性を生かして、私たちは「いいね」は協力行動を促進するのかを検証する実験を設計しました。

Chapter.3 疑問を検証するための公共財ゲームを設計

公共財ゲームで協力的・非協力的を計測できることは前回の章で説明しましたので、ここでは「いいね」は協力行動を促進するのかを公共財ゲームを使いどのように検証するのかを紹介します。

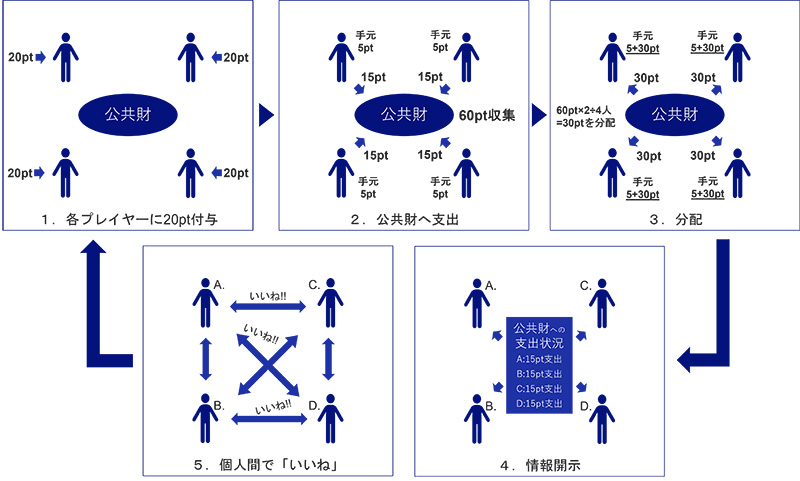

私たちは「いいね」は協力行動を促進するのかを検証するために公共財ゲームの各ラウンドの最後に個人に対して「いいね」を送りあることができるようにしました。ゲームの流れは図3のようになります。

図3のステップ3「均等分配」の後に、各プレイヤーの支出を表示し(図3のステップ4)、各プレイヤーに「いいね」を送りあう(図3のステップ5)、この2つのステップを公共財ゲームに追加することにしました。このように各ラウンドで「いいね」を送るようにすることで、徐々に公共財への支出が増えることを確認することができれば、「いいね」は協力行動を促進すると判断できるという寸法です。

Chapter.4 実験

前の章でご紹介した「いいね」を送りあうことができる公共財ゲームをオンライン上で実施するシステムを構築し、Yahooクラウドソーシングを活用して被験者を集め、被験者にゲームを実行していただきました。この実験では比較のために

- 「いいね」を送りあうことができる繰り返し公共財ゲーム(YELL群)

- 通常の繰り返し公共財ゲーム(CTRL群)

- 「ブーイング」を送りあうことができる繰り返し公共財ゲーム(BOOING群)

の3パターンの公共財ゲームを準備し、被験者はこれらゲームのうち1つにランダムで参加いただきました。これまでの説明で「ブーイング」の話をしていませんでしたが、社会的承認「いいね」の逆である社会的拒絶「ブーイング」も協力行動に対して効果があると考え、データを収集しました。また、通常の公共財ゲームにおいても各プレイヤーの支出状況を表示するようにして、支出状況を表示による差が発生しない状況で実験を進めました。

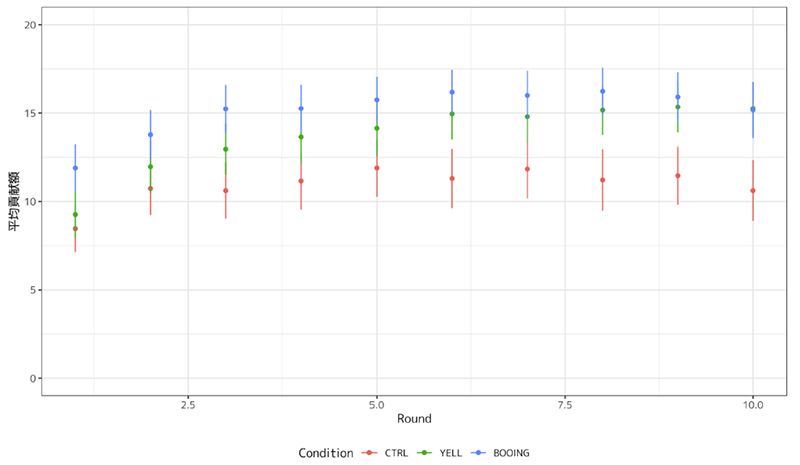

この実験の結果を図4に示します。図4の横軸はラウンド、縦軸は公共財への支出の平均を表しています。つまり、各群の公共財への支出の推移になります。

この結果を見ると、「いいね」を送りあうことができるYELL群はラウンドを進めるにつれて、だんだん公共財への支出が増えています。一方、通常の繰り返し公共財ゲームを実施しているCTRL群はラウンド2からほぼ横ばいでした。この結果より「いいね」は協力行動を促進できると考えられます。

「ブーイング」についても触れると、「ブーイング」を送りあうことができるBOOING群はラウンド1から公共財への支出が高い傾向が確認されました。これは、ブーイングがあること自体がプレッシャーになり公共財への支出が最初から高かったのではないかと私たちは考えています。

Chapter.5 おわりに

「いいね」は協力行動を促進するのか?私たちはこの疑問に対して「いいね」を送りあうことができる公共財ゲームを設計し、被験者を集めて、このゲームをオンラインでプレイしていただきました。その結果を分析したところ「いいね」は協力行動を促進すると判断してよいであろう事実が確認できました。

このブログでは省いていますが、一般線形混合モデルによる分析などを行い、ここで紹介した内容以外にも多くの示唆を得ています。詳細は「2022年社会情報学会(SSI)学会大会」や「第161回情報システムと社会環境研究発表会」で学会発表していますので、そちらをご覧いただければと思います[2][3]。機会があればブログで紹介しようと思います。

最後に、私たちは共に活動する共創パートナーを募集しております。私が所属するグループは資源循環やサーキュラーエコノミーを中心に研究を進めていますが、弊社の研究部門はさまざまな領域でICTだけでなく行動経済学・ナッジ・心理学などの研究も行っています。コラボしたいなどありましたらお気軽にお問合せいただければと思います。弊社の研究活動をもっと知りたいなどの要望も対応できますのでぜひぜひお声がけください。

それでは、この記事が誰かの活動の参考になりましたら幸いです。

■参考文献

- [1]松井彩子.SNSにおける大多数の他者の影響力の実証―「いいね」や「閲覧」数はユーザー行動に影響を及ぼすのか?―. マーケティングレビュー,2021年, 2巻, 1号, p.30-37

- [2]後藤晶,日室聡仁,江島直也,笹鹿祐司: 賞賛と非難が協力行動に与える影響: クラウドソーシングによる公共財ゲームを用いた実験研究, 2022年社会情報学会(SSI)学会大会

- [3]後藤晶,日室聡仁,江島直也,笹鹿祐司: エールを送る:社会的承認/拒絶が協力行動に与える影響, 第161回情報システムと社会環境研究発表会

担当者紹介

研究テーマ:資源循環高度化

担当者:日室 聡仁

コメント:資源循環高度化PJを担当しています。今後も行動経済学や心理学とICTを組み合わせた面白い仕組みを実現していきたいと思います。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社イノベーション推進本部デザイン・ラボ第2グループ

mebuki-thx-contact@nes.jp.nec.com