サイト内の現在位置

NEWS

ポスト・ウェルビーイング調査の結果

-善心の循環と連鎖-

DATE:2023.02.14

研究テーマ:エンゲージメント

こんにちは!

エンゲージメントやウェルビーイングの研究をしている山本です。

「ウェルビーイング」(良い在り方、良い状態、幸福)は、政府機関や民間企業で市民権を得てきているので、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。

ウェルビーイングを研究するのも悪くありませんが、私達のような研究部門はまだ社会に浸透していない1歩から3歩先の研究もしなければなりません。

そこで、私たちはウェルビーイングの文脈の先の世界観について「ポスト・ウェルビーイング」と名付けて、調査と考察を行いました。

今回は、その調査結果についてお話したいと思います!

1. なぜウェルビーイングに注目が集まるのか?

そもそも、多くの人がウェルビーイングに注目しているのはなぜなのでしょうか?

この理由を読み解くために、政治的要因、経済的要因、社会的要因、技術的要因、環境的要因について調べました。多くの情報を集めましたが、結局のところ、その根底にあるのは「経済的に豊かになったけれども、そんなに幸せだと思えない」という点であろうと結論づけました。私たちは、この現象を「経済と幸福の乖離」と仮で呼称することにしました。

1.1. 経済的に豊かになる世界

それでは、本当に、世界は経済的に豊かになっているのでしょうか?

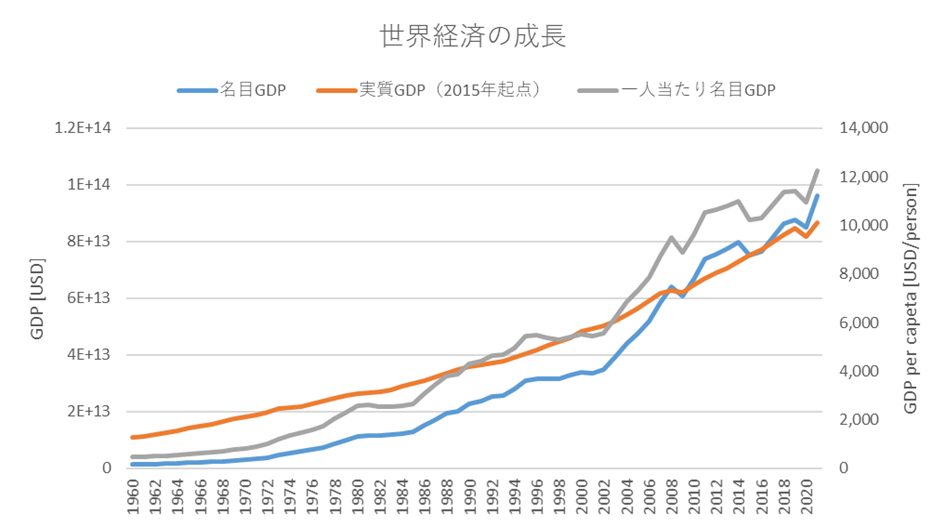

図1-1は、世界全体のGDPの60年分の推移です。これを見ると、多少の凸凹はあっても、世界全体は右肩上がりに経済成長していることが分かります。すなわち、世界は経済的に豊かになってきています。

一方、「FACTFULLNESS」(ロスリング,2019)でも提示されている通り、貧困に苦しむ人は減少してきています。

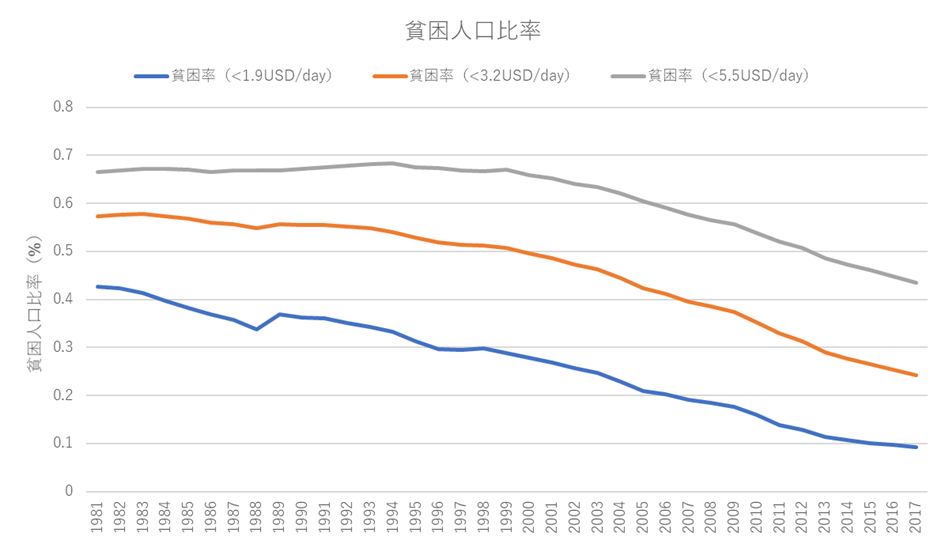

図1-2は、世界人口に対する貧困人口の比率です。これを見ると、少なくとも2000年以降は、貧困比率が単調に減少し続けていることが分かります。

この2つの事実をふまえると、世界は経済的に豊かになり大部分の人がそれなりの生活を送れるようになったと考えられます。

1.2. 幸せになれない世界

ノーベル経済学賞を受賞したカーネマンの研究でも示されたように、人間はある程度経済的に豊かになると、より豊かになっても幸せを感じられなくなります。

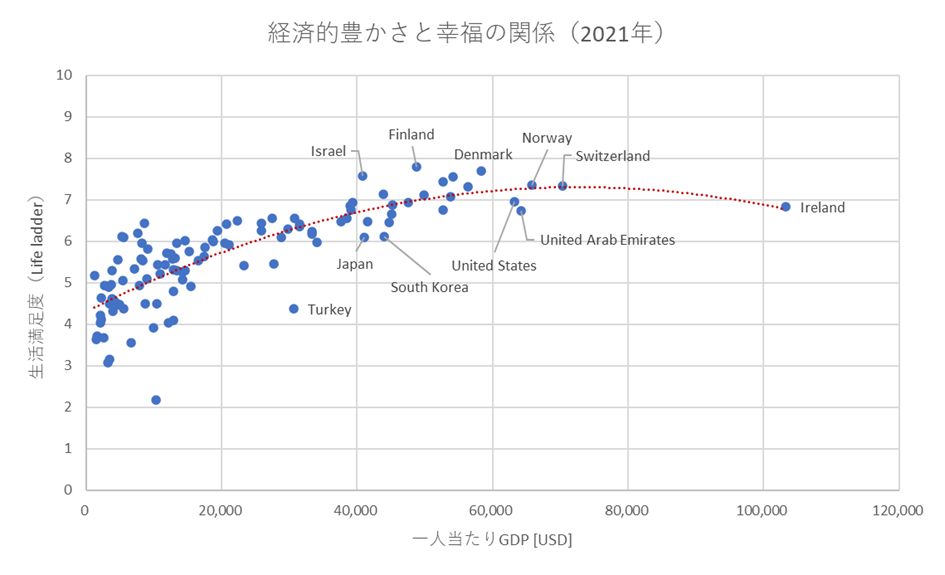

図1-3は、有名な世界保健機構(WHO)が毎年出版している「World Happiness Report」の2022年版から抽出した2021年の生活満足度と一人当たりGDPをプロットしたグラフです。この図では、右に行くほど経済的に豊かな国を表しています。

図1-3からは、経済的に豊かになったとしても(右へ近づいたとしても)、生活満足度スコアが10点に近づくわけではないことが分かります。近似曲線を見てみると、おおよそ一人当たりGDP≒7万ドルのときを頂点にして、生活満足度は向上しなくなります。

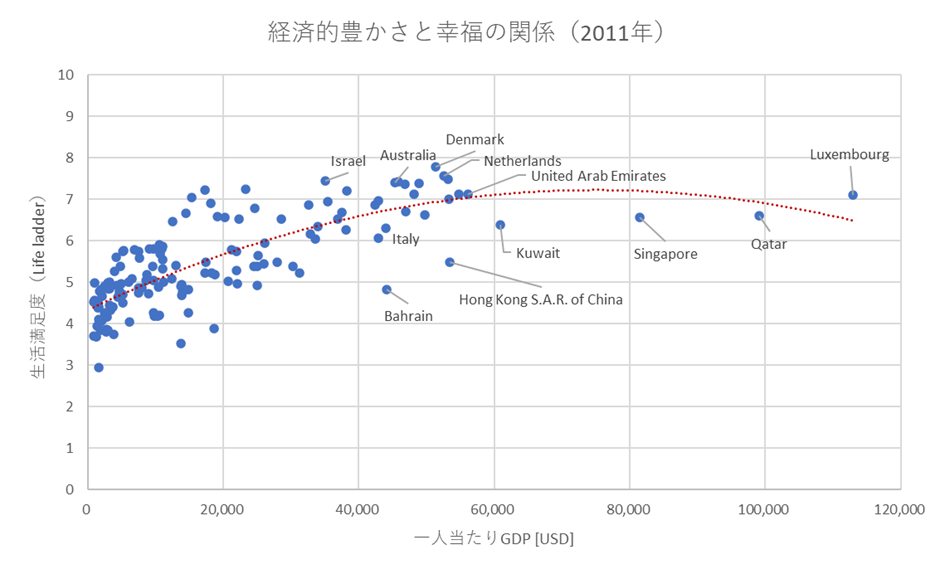

しかし、2021年は世界中がCOVID-19に苦しんだ年ですし、特殊な結果なのかもしれません。そこで、同レポートにあった10年前(2011年)のデータでも、同様にプロットしてみました(図1-4)。

図1-3と図1-4を比較すると、驚くべき結果になっていることが分かるでしょうか?

図1-3と図1-4では、データが異なるため各国のプロット位置が異なります。ところが、近似曲線はほぼ同じ曲線になり、図1-3と同様に、図1-4でも一人当たりGDP≒7万ドル付近でピークなる曲線が描かれました。

この事実は、全人類で見ると経済と幸福の関係が10年間変化しなかったことを表しています。もしかすると、10年間変化しないこの関係は、普遍的な「人類の本質」なのではないでしょうか?

もし、そうだとすれば、10年後もこの関係は成立しているはずで、経済的により豊かになっている10年後の世界では、ますます「経済だけでは幸福になれない社会」「経済と幸福の乖離が進んだ社会」になっていると推測されます。

多くの人が意識的・無意識的にこのような推測をしているため、現在、経済的手段によらずに幸福になる考え方としてウェルビーイングに注目が集まっているのでしょう。

2. ウェルビーイング・テクノロジー市場の状況

とある試算によれば、ウェルビーイング・テクノロジー市場はヘルスケア、マインドフルネス、ワークスタイルを巻き込み400兆円ほどの規模になるそうです。

一方、ウェルビーイングの研究では、さまざまな要素がウェルビーイングと関係していることが分かっています。例えば、バークレー大学のGreater Good Science Center(GGSC)では、ウェルビーイングに関わる要素の一覧を作成しています。

2.1. 現在、取り組まれているウェルビーイング要素

では、現在のウェルビーイング・テクノロジーはどんな要素を利用しているのでしょうか?

私たちは、ウェルビーイング・テクノロジー市場に分類されている141サービスについて調査を行い、GGSCのリストや他の論文から得られた31個の要素が各サービスで利用されているかを、複数の研究員で評価してみました(表2-1)。研究員は、各要素の定義一覧を見ながら、あるサービスがその要素を利用していれば、得点1を加算していきました。ただし、主観による評価なので結果はバラツキが生じます。

表 2-1 研究員A~Dによるウェルビーイング・テクノロジー・サービスの評価結果

| 項番 | 英語名 | 日本語名 | A | B | C | D | 合計 | 評価 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Diversity | 多様性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 既存サービス 無し |

| 2 | Forgiveness | 許し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 3 | Self-transcendence | 自己超越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 4 | Social Actualization | 社会的実現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 5 | Social Coherence | 社会的一貫性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 6 | Awe | 畏敬の念 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

| 7 | Compassion | 思いやり・慈悲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| 8 | Purpose | 目的 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |

| 9 | Altruism | 利他主義 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |

| 10 | Competence | 有能感 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |

| 11 | Contribution | 貢献 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |

| 12 | Gratitude | 感謝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |

| 13 | Social Integration | 社会的統合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

| 14 | Life Satisfaction | 人生満足度 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | どちらとも いえない |

| 15 | Personal Growth | 人格的成長 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |

| 16 | Environmental Mastery | 環境制御力 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |

| 17 | Optimism | 楽観性 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |

| 18 | Self-Esteem | 自尊心 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |

| 19 | Authenticity | 自分らしさ | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |

| 20 | Meaning | 意義・意味 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |

| 21 | Self-Acceptance | 自己受容 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 既存サービス あり |

| 22 | Empathy | 共感 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | |

| 23 | Social Acceptance | 社会的受容 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | |

| 24 | Relationship | 関係性 | 2 | 11 | 1 | 2 | 16 | |

| 25 | Social Connection | 社会的つながり | 2 | 9 | 0 | 8 | 19 | |

| 26 | Flourish | フラーリッシュ | 1 | 29 | 0 | 1 | 31 | |

| 27 | Engagement | エンゲージメント | 4 | 8 | 2 | 18 | 32 | |

| 28 | Autonomy | 自律性 | 7 | 9 | 5 | 14 | 35 | |

| 29 | Happiness | 幸福 | 5 | 38 | 0 | 12 | 55 | |

| 30 | Resilience | レジリエンス・回復力 | 4 | 83 | 8 | 25 | 120 | |

| 31 | Mindfulness | マインドフルネス | 32 | 65 | 23 | 17 | 137 |

表2-1では、合計得点が3点未満の要素は「既存サービス無し」、4点以上10点未満は「どちらとも言えない」、10点以上は「既存サービス有り」としました。ただし、調査範囲の影響で得点が少なくなっている要素もあります。例えば、感謝に関するサービスは、調査対象にはあまり含まれていませんでしたが、すでに多くのサービスが存在しています。

こうして、ウェルビーイング・テクノロジーのサービスには応用されていないウェルビーイング要素があることが分かりました。

2-2. 将来、必要になるウェルビーイング要素

それらは、いったいどんなウェルビーイングを表しているのでしょうか?

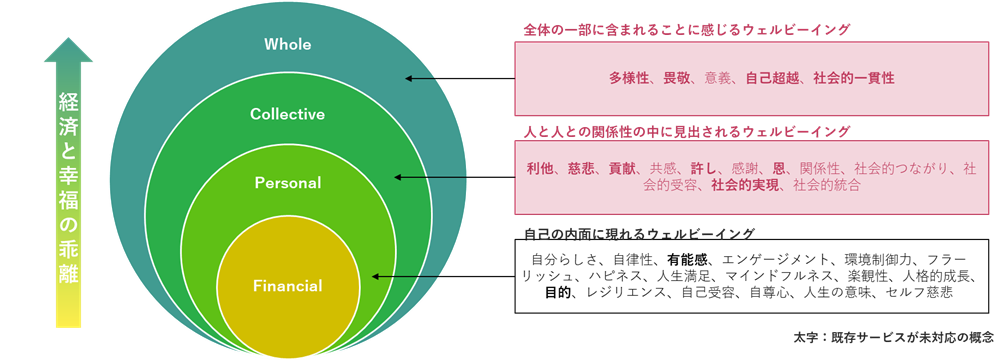

実は、調査に使った31要素は、大きく3つのカテゴリーに分類することができます。

① 心身の充実によって自分自身の内面に現れるウェルビーイング

② 人と人の関係性によって集団の中に見出されるウェルビーイング

③ 個人を超越した大いなるもの(人類、自然、歴史、文明など)に感銘を受けるウェルビーイング

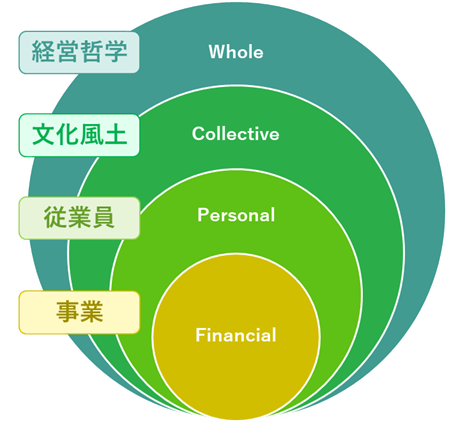

これらを、①個人的ウェルビーイング(personal well-being)、②集合的ウェルビーイング(collective well-being)、③全体的ウェルビーイング(whole well-being)と仮称することにします。

また、最近の米国では、保険などの④経済的ウェルビーイング(financial well-being)を謳ったサービスが増加してきています。

これらをまとめると、図2-1のようになりました。

図2-1からは、既存サービスのほとんどが個人的ウェルビーイングに分類され、既存サービスにない要素は集合的ウェルビーイングと全体的ウェルビーイングに集中していることが分かります。

経済と幸福の乖離によって、今後は経済的手段以外による幸福が求められていく可能性が高いことから、今はまだ注目されていませんが、集合的ウェルビーイングや全体的ウェルビーイングが求められてくることが予想できます。

3. ウェルビーイング研究の動向

学術界には、産業界ではまだ注目されていない知識や技術がたくさんあります。そのような知識や技術は、産業界での応用が始まると、学術界でも研究が活発になり、論文数が急増することがあります。

3.1. ウェルビーイング関連研究のフェーズ分類

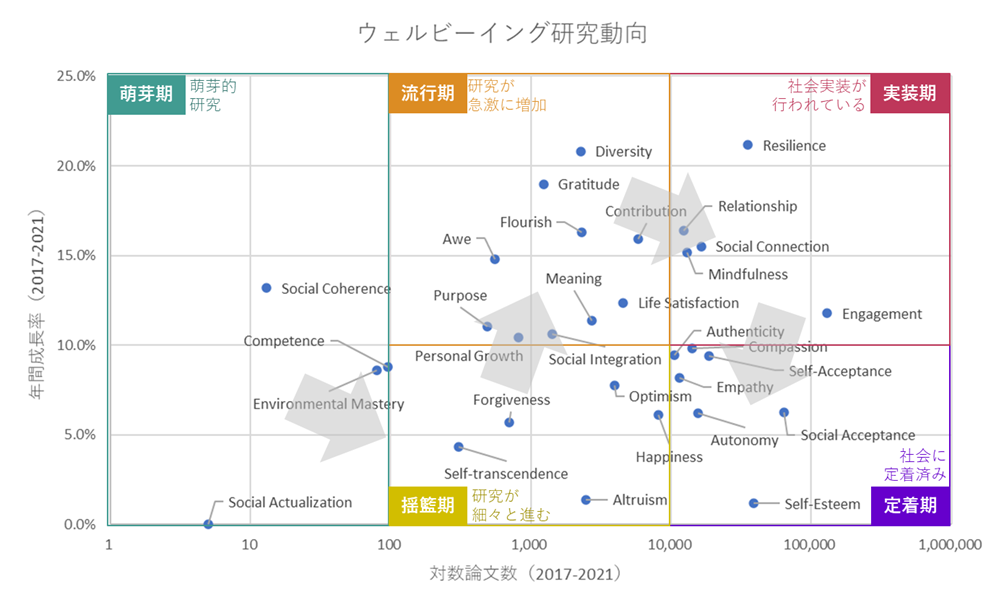

ここでは、ウェルビーイングに関連する上記31要因について、論文数とその増加率をプロットしてみました。

図3-1は、横軸に5年分の論文数の対数を、縦軸にCAGRで計算した5年間の論文数の成長率をとり、31個のウェルビーイング要素をプロットしたものです。そして、プロットを5つのフェーズに分けています。5つのフェーズは次のようなシナリオに基づいています。

-

萌芽期:ある研究者が全く新しい研究テーマを始めた

-

揺籃期:そのテーマが知られ、複数の研究者がその新しいテーマに取り組み始める

-

流行期:社会ニーズの高まりや研究上のブレークスルーにより関連研究が急増する

-

実装期:社会に応用するための研究があちこちで行われるようになる

-

定着期:社会への応用が定まり、特定の研究者が改善研究を続ける

このシナリオに基づくと、揺籃期や流行期にある要素が、数年後に社会で必要になる可能性が高いことになります。

そこで、全体的ウェルビーイングの揺籃期または流行期にある要素から「畏敬(Awe)」と「自己超越(Self-transcendence)」、集合的ウェルビーイングの要素から「利他主義(Altruism)」と、私達の別の調査で重要だった「恩」について詳しく調査をすることにしました。

3.2. ポスト・ウェルビーイングの仮説

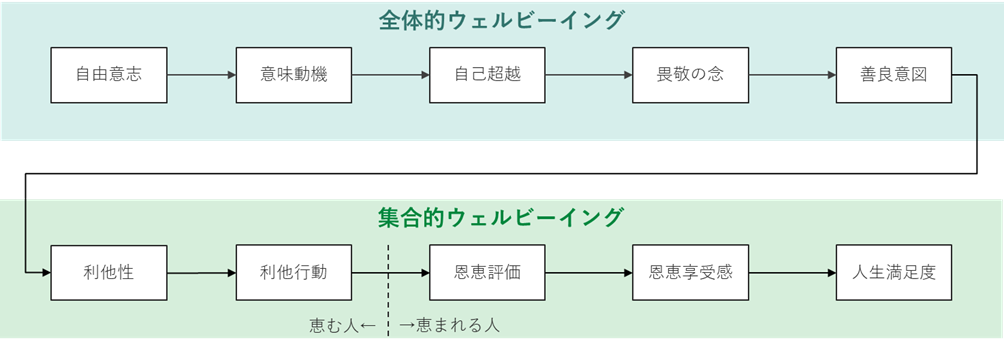

論文を調査した結果、図3-2のような因果関係の仮説が得られました。

図3-2の上部(全体的ウェルビーイング)は、Wong(2017)によるフランクルの自己超越概念モデルを簡略化したものです。ここでの自己超越は、「自分よりも偉大な何かとつながっていると感じる体験」を表します。

このモデルは、自己決定(自由意志)による人生や仕事に意味を求める態度(意味動機)は、自己超越的体験を通して畏敬の念を抱くと、人間は「よりよい人であろう」(善良意図)とすることを表しています。そして、より良い人であるために、自己中心的な考えから、利他的な考えを重視するようになることを表しています。

図3-2の下部(集合的ウェルビーイング)は、利他主義の研究と恩恵享受感の研究を組み合わせた簡易モデルです。利他主義は、利他の心と利他的行動を分け、前者を利他性としています。

例えば、返礼品欲しさに行うふるさと納税は、利他行動ではあるものの利他の心に基づいていると言えるでしょうか?また、行動と本心が乖離しているとき、利他行動を受けた人は、それを恩恵と感じるでしょうか?このような疑問があるため、利他主義は精神と行動を分ける必要があると考えました。

このモデルは、利他性の高い人が利他行動を行うと、利他行動を受けた人は、その行動が恩恵に値するかを評価(恩恵評価)し、恩恵に値すると判断すると「恩を受けた」という感覚(恩恵享受感)が高まることを表しています。

そして、恩恵享受感の研究によれば、恩恵を受けたと感じている人は、個人の主観的ウェルビーイングの代表的尺度である人生満足度が高いことが報告されています。

したがって、図3-2の仮説は、最終的に個人的ウェルビーイングを高めるプロセスになっています。

4. ポスト・ウェルビーイングの世界観

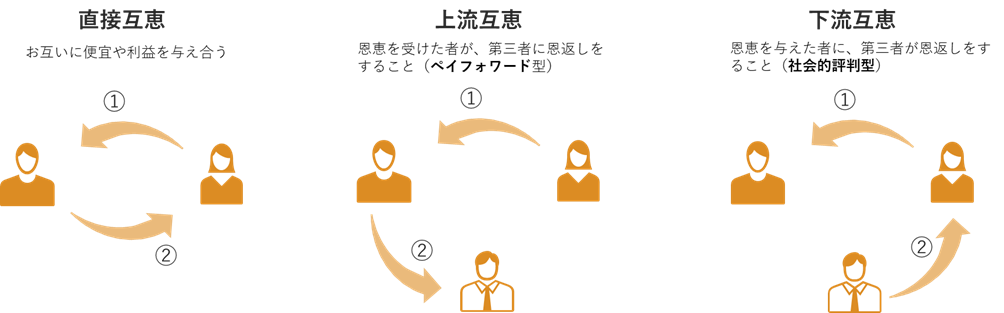

利他主義の研究を調べていると、返礼を期待する利他行動と関連して何度も「互恵性」の研究に行き当たります。互恵性研究では、3種類の互恵(直接互恵×1、間接互恵×2)について研究されていました。

互恵性研究は、金銭のやり取りによる経済学的な研究が多いです。しかし、金銭のやり取りが無くても、例えば、「親切にしてもらったら、ありがとうと言う」は直接互恵の一種と考えることができます。また、「人にやさしくしてもらったら、自分も誰かにやさしくする」は上流互恵の一つですし、「困っている人を助ける人を支援する」は下流互恵と考えることができます。また、図3-2で出てきた恩恵享受感の行先は、人生満足度だけでなく、実は「恩返し行動」「返礼行動」「感謝行動」など互恵性のある行動に結びつきます。

このようにして、経済学的な互恵性と同様に、集合的ウェルビーイングや全体的ウェルビーイングで表される善良な気持ちも3種類の互恵によってつながっていくとどうなるでしょう?

私たちは、善良な気持ちが直接互恵によって循環し、上流互恵や下流互恵によって連鎖していき、いずれは善良さで満たされた世界が現れるのではないかと予想し、これを「善心の循環と連鎖」と名付けました。

ウェルビーイングの先には、このような世界が待っているのではないでしょうか。

ちなみに「善心」とは、「人の道にかなった良い心。良心に恥じない心」を表す仏教用語です。ここでは、「善心」を、親切・感謝・希望・貢献・応援・向社会性などを総称した言葉として用いています。なお、「良心(conscience)」は「自分の価値観に照らして、善悪を測る心」を表し、必ずしも善を選択するとは限りません。例えば、「良心の呵責」は、「良心によって悪と判断した選択肢を選ばなければならない」ときに発生します。

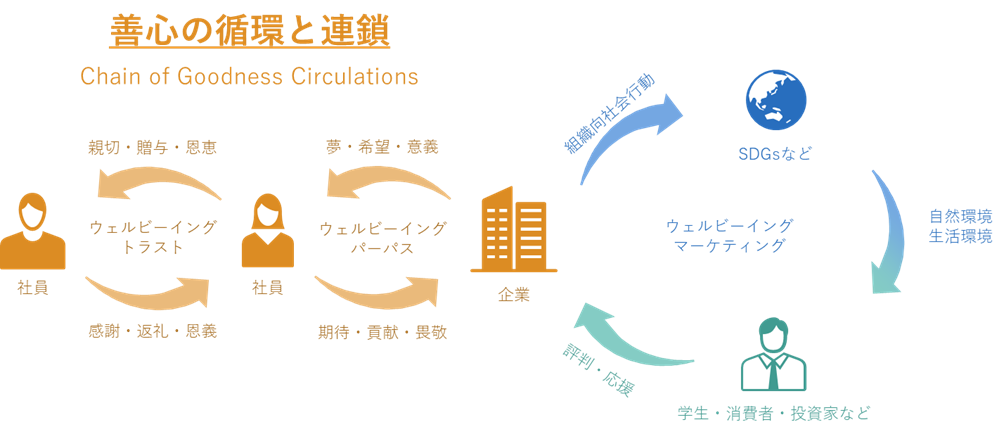

図4-2は、ポスト・ウェルビーイングの世界観を企業経営に当てはめた場合を図示したものです。社員間の直接互恵は、親切と感謝により社員間の信頼を生みます。企業と社員の間の直接互恵は、企業がパーパスを与え、社員が貢献を返すことで、エンゲージメントが高まります。企業が社会に貢献し、それをマーケティングすることで、巡り巡って人々がその企業が応援するようになると企業のブランド価値が高まります。

ポスト・ウェルビーイングの世界では、企業はこのような循環と連鎖を創り出すことが求められるでしょう。

5. おわりに

私達は、ポスト・ウェルビーイングの世界における企業経営の在り方について研究しようとしています。

今現在、真にウェルビーイングな経営をしていると考えられる企業はいくつか存在します。それらの企業の話を総合すると、「酷かった業績が、ウェルビーイング経営に変えてからV回復し、成長し続けている」ことが共通事項として見えてきます。これは、なぜなのでしょうか?

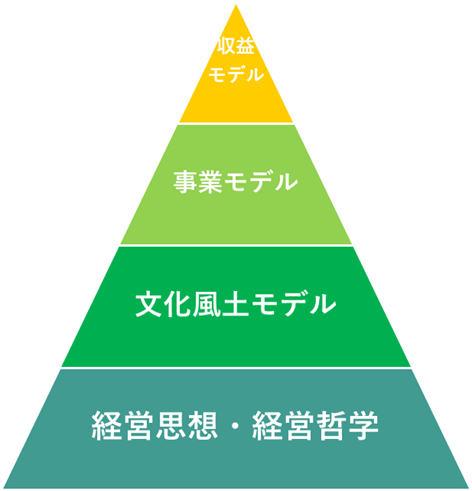

調べてみなければ分かりませんが、他にも「社員を想った経営哲学」「社員の内発的動機を生む組織文化」「組織文化を活かした事業モデル」などが共通点としてあるように見えます。

そこで、私たちは、図5-1のような階層構造を考え、各階層が上下の層と適合することが、ウェルビーイング経営にとって必要不可欠なのではないかと考えました。

図5-1の第1層は「経営思想・経営哲学」ですが、おそらくどんな経営思想・経営哲学でも良いのではなく、ウェルビーイング経営につながる経営思想・経営哲学があると推測しています。例えば、「人を騙してでも儲かればよい」というのも経営思想の1つですが、ポスト・ウェルビーイングの世界観に合うとは思えません。

第2層の組織の文化や風土は、社員同士や社員と会社の関係性によるシステムになり、集合的ウェルビーイングの考え方が必要になりそうです。

このことから、私たちはウェル―イングと企業経営には次のような対応関係があるのではないかと考えています。

しかし、今現在ウェルビーイング経営を実践している企業は、従業員数が数百名規模の企業が多く、大企業へ適用するにはいくつかの障壁があるでしょう。例えば、「社長が全社員と面談する」といった施策は、数百名なら可能でしょうが、数千名になると不可能になります。この場合、おそらくテクノロジーの力が必要になることでしょう。

私たちは、まず、このような仮説が正しいのか検証するため、様々な企業のフィールド調査をしようとしています。もし、調査にご協力いただける場合は、問合せからご連絡いただければ幸いです。

担当者紹介

研究テーマ:エンゲージメント

担当者:山本 純一 Ph.D.

コメント:科学と技術と経営学と心理学と組織開発の融合分野を研究しています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部