サイト内の現在位置

NEWS

ありがとうのチカラ

DATE:2023.05.25

研究テーマ:感謝

ウェルビーイングや感謝の研究をしている丸山と申します。

2023年3月19日から25日まで開催されていた「THE WELL-BEING WEEK2023」にて「ありがとうのチカラ」というタイトルで、プレゼンテーションをさせて頂きました。

本記事では、そこでの発表内容をもとに「ウェルビーイングと感謝」についてご紹介させていただきます。

ウェルビーイングとは

「ウェルビーイング」という言葉を、至る所で耳にするようになりました。

身近なところでは、自然と人がつながることをコンセプトとした商業施設、駅前に新しくできたフィットネスジム、地域の人が集うイベントなど、そういったところでのキャッチコピーのひとつとして「ウェルビーイング」という言葉が使われていたりします。

ウェルビーイングとは、「良い在り方、良い状態、幸福」といった意味合いですから、環境との調和、身体的な健康、地域とのつながり、いずれもウェルビーイングの1要素として解釈することができます。

今回ご紹介する「感謝」についても、ウェルビーイングのひとつの要素と言えます。つまり、「身体的な健康によりウェルビーイングを向上する」といった取り組みと同じように、「感謝によりウェルビーイングを向上する」ことが可能であると考えられています。その根拠について、ご紹介していきたいと思います。

感謝とは

そもそも感謝とは何でしょうか?

辞書的には、「厚意に対してありがたいと感じて、謝意を表すこと」であると説明されます。すなわち、感謝は「厚意を受ける」「ありがたいと感じる」「謝意を表す」という3つの要素から成り立つこということです。

心理学的な研究においても概ね同様に考えられています。

まず、感謝する側の人は、相手からの支援や援助に気づき、それが感謝するに値する行為であったかどうかの評価を行います。具体的には、その支援や援助が「相手の厚意であったかどうか」を、「自主的にやってくれたか」「思いやりがあったか」「役に立ったか」といった観点で判断します。その結果として、実際に感謝を伝えるという流れになります。

感謝の効果とは

では、感謝のもたらす効果とはなんでしょうか。

感謝は、心理学の分野において、ポジティブな効果を生じさせる「ポジティブ感情」の1つに位置付けられています。

これまでの研究結果から、感謝のもたらすポジティブな効果は、感謝を「する側」にも「される側」にも生じることが明らかになっています。

まずは、「感謝をする人」に着目してご紹介します。

感謝の手紙[1]、感謝の日記[2]などが有名な実験です。いずれの実験も、実験参加者が感謝を振り返り、それを書き出すということを一定期間行いました。その結果、「幸福感」や「抑うつ状態」について改善効果が見られました。

次に、「感謝される人」に着目してご紹介します。

感謝研究のなかで有名なFind-Remind-and-Bind理論[3]の根拠となる実験の1つをご紹介します。その実験では、親密な関係性を築いている恋人同士を対象とし、いつも以上に相手に感謝伝えるということを一定期間行いました。その結果、感謝をされる側について、相手とのつながりや関係に対する満足度が向上しました。これは2者間の関係性に対する「ブースター効果」として説明されています。

このように、感謝は精神的なポジティブ効果や、人間関係を発展させる効果をもたらすことが分かっています。さらに他の研究では、感謝を目撃した人にも効果があることや、身体的な健康の向上、向社会行動の促進、人生満足度の向上などといった効果があることも報告されています。

職場におけるデジタル感謝の実践

私たちは、感謝のポジティブな効果を「デジタルデバイスを用いた感謝(デジタル感謝)」でも得られるのではないか?という仮説のもと、感謝を贈り合うスマートフォンアプリNEC Thanks Card[4]を用いた実験を行ってきました。

ここからは、これまでの実験から得られた知見に基づき、「職場における感謝の効果と実践方法」についてご紹介していきます。

職場における感謝の効果と実践方法

-

デジタル感謝で職場の信頼感が強化される

-

職場の信頼感醸成には“感謝の三角形”作りが効果的

-

感謝の前提として職場に少しの信頼感が必要

-

感謝を伝えるときは「ありがとう+α」が効果的

1. デジタル感謝で職場の信頼感が強化される

感謝が人と人との信頼を強化すること、またそれが恋人や家族といった深い絆に結ばれた関係でなくてもよいことは、Find-Remind-and-Bind理論で説明されていました。しかし、この理論における感謝は「対面での感謝」でした。

私たちはデジタル感謝の効果を確かめるための実験を行いました。実験に参加いただくチームの方々に、2か月間デジタル感謝のやりとりをしてもらい、その前後で信頼がどのように変化するのかを測定したのです。

その結果、感謝を多く贈り合っているチームの方が、より多く信頼が改善しました。また、組織エンゲージメントの要素である「同僚への信頼」や「仕事の充実感」についても、改善効果が見られました。対面での感謝との比較は実施できていませんが、デジタル感謝にも、職場の信頼感を強化する効果があることが分かったのです。

すなわち、「勤務地が異なるから直接会えない」「テレワークが多いからなかなか顔を合わせない」といった対面での感謝が難しいチームにおいても、デジタル感謝を活用することで、チームの信頼を強化できる可能性があるのです。

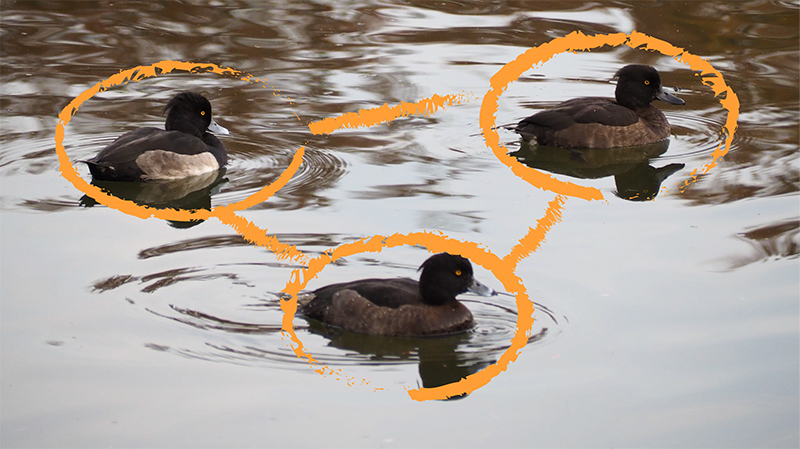

2. 職場の信頼感醸成には“感謝の三角形”作りが効果的

感謝は人と人の間で贈り合うものですから、人を点(ノード)、感謝によるつながりを線(エッジ)としてとらえると、ネットワークとして捉えることができます。そこで、感謝のやりとりのデータをネットワーク分析という手法を用いて分析し、感謝ネットワークという概念を提唱しました。[5]

実験から得られたデータから、チームにおける信頼が高いほど、感謝ネットワークが複雑になっているということが分かりました。感謝のネットワークが複雑というのは、チーム内に“感謝の三角形”が多く存在するということです。

つまり、チームの信頼を高めたい場合、なるべく多くの人と感謝を贈り合い、感謝の三角形を増やしていくことが有効なのです。

3. 感謝の前提として職場に少しの信頼感が必要

私たちの行った実験では、対象をチーム単位とし、複数チームに参加してもらうことで、チーム間の比較も行っていました。参加してもらったチームの中には、もともと信頼が高いチームもあれば、低いチームもありました。そのような条件下で実験を行うと、もともとの信頼が低いチームではあまりアプリが使われず、信頼が高いチームではどんどんアプリが使われました。

これは、「信頼を改善するために感謝のツールを導入しても、ベースとなる少しの信頼がないとツールが使われず、効果が期待できないかもしれない」ということにつながります。

当然の結果のように思えますが、「ツールを導入すれば改善するわけではない」という、とても重要なことを示しています。ツールの導入を検討する前に、まずはチームの現状を確認すると良いかもしれません。

もし信頼が足りないと感じたら、まずは「相互理解」を意識するといいかもしれません。

感謝する立場だと、「この支援は厚意によるものか?」といったことが、ある程度相手の人となりを知っていないと判断できません。また、感謝される立場だと、「この感謝は本心によるものか?」といった判断が、やはり相手を知らない限り難しくなります。そのため、お互いに「どういう人なのか」をある程度知っておく必要があると考えています。

4. 感謝を伝えるときは「ありがとう+α」が効果的

NEC Thanks Cardでは、感謝を贈る相手を選び、感謝の内容として「スタンプ+コメント」を設定し、送信します。スタンプは感謝の度合いなどに応じて複数種類を用意しているため、ある程度の感情表現はできますが、対面であれば伝わる表情や声のトーンなどを伝えることはできません。

そこで重要になるのが「+α」の要素です。私たちの実験では、感謝にコメントをなるべく付けてもらうようにしました。

その結果、メッセージ付きの感謝は「組織への愛着」に、絵文字付きのメッセージは「一般的信頼」に対する効果が見られました。また、実験参加者へのアンケートやインタビューから、感謝の理由を添えることで、感謝に対する納得感が高まっているようだということが分かりました。さらに、称賛やねぎらいが伝わるようなコメントは、感謝される側の記憶に残る、つまり心に響いているようだ、ということも分かってきています。

デジタル感謝では、対面ではわざわざ言わないであろう感謝の理由についても、少し大胆に表現してあげると効果的なようです。

感謝とウェルビーイングの関係

これまでご紹介した通り、感謝には様々なポジティブな効果が報告されています。私たちの実験からも、感謝が職場の信頼やエンゲージメントを強化するといった効果が確認されました。

さらに、主観的ウェルビーイング、心理的ウェルビーイングの向上や、幸せホルモンとも呼ばれるオキシトシンの分泌を確認したという感謝に関する報告もあります。

すなわち、感謝はウェルビーイングを向上するための、有効な要素の一つであろうということが示唆されているのです。

ただし、感謝とウェルビーイングの関係について、感謝がウェルビーイングを直接的に向上しているのか、それとも感謝により得られるポジティブ効果がウェルビーイングを間接的に向上しているのか、といった因果関係は、現段階ではまだはっきりしていません。

感謝の研究はここ数年さらに増えていますから、徐々に明らかになっていくでしょう。

私たちの研究のなかでも、感謝がどのようにウェルビーイングを向上するかといったことについても、注目していきたいと考えています。

職場における「ありがとうのチカラ」

では、これまでご紹介した内容をまとめます。

感謝の効果、すなわち「ありがとうのチカラ」とは、「人と人との信頼関係を強化することである」と言えます。その効果は感謝した人、感謝された人、さらには感謝を目撃した人にまで生じます。

私たちの実験では、スマートフォンアプリで行う「デジタル感謝」についても効果が認められ、職場における信頼や組織エンゲージメントを向上する効果が示されました。

現段階では、感謝はウェルビーイングとの因果関係は不明確ではありますが、感謝のポジティブな効果は、ウェルビーイングの向上につながるということが考えられます。

「ウェルビーイングな職場にしたいけど、どうしたらよいか分からない」「ウェルビーイングを向上するように言われたけど、具体的に何をするか決まっていない」といったお悩みをお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ職場における感謝の贈り合いを試みて頂ければと思います。

参考:

[1] Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421.

[2] Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389.

[3] Algoe, S. B. (2012). Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships.Social and Personality Psychology Compass, 6(6), 455-469.

[4] https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/rd/thema/kansya/index.html

[5] https://www.mdpi.com/2199-8531/8/1/22

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:丸山 佳織

コメント:感謝やウェルビーイングの研究をしています。研究を通じて、働く人が「この会社で働いて良かったと思えるような」思えるような価値を作っていきたいと思っています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部