サイト内の現在位置

NEWS

環境DNA学会レポート

DATE:2024.02.14

研究テーマ:生態系・生物多様性

生態系・生物多様性の分野で研究テーマを探索している稲熊です。

2023年12月2日から5日まで福岡で開催された第6回環境DNA学会九州大会に参加してきたので、その様子をご紹介します。

環境DNAとは

「環境」と「DNA」のそれぞれの言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、「環境DNA」という言葉を聞いたことのある方はあまり多くはないかもしれません。学会のレポートに入る前に、「環境DNA」について簡単にご説明します。

ヒトをはじめとする生き物は、細胞からできています。その細胞の中にあるのがDNAです。DNAにはとてもたくさんの情報が含まれていて、それを読み解くことによって多くのことが分かります。例えば、刑事ドラマで事件現場に残されていた血痕から犯人を特定するあれも、DNAを読み解くことによって分かります。また、サルの中でもチンパンジーが一番ヒトと近い仲間だというあれも、DNAを読み解くことによって明らかにされたことです。

そんな様々な情報を持つDNAは、実は生き物の中だけでなく、環境中にも多く存在しています。例えば、環境サンプルとして海の水をコップに一杯汲んだとします。一見透明で何の変哲もないただの水のように見えても、その中には微生物の他、魚などの糞や体液に由来するDNAも含まれています。そしてこのコップの中のDNAを読み解くことで、そのあたりにどの種類の魚が暮らしているか、などが分かってしまうのです。このように環境中に放出されているDNAのことを「環境DNA」と言います。(広義では、放出されたものに限らず、環境サンプルに含まれるDNAを全て「環境DNA」と呼ぶ場合もあります。)

第6回環境DNA学会九州大会

今回参加した環境DNA学会は、2018年4月に発足した新しい学会です。第6回目の大会は、九州大学の伊都キャンパスを中心に、現地とオンラインのハイブリッドで開催され、参加者は約180名だったそうです。日程は以下の通りです。

| 12月2日 | エクスカーション |

| 12月3日 | 公開シンポジウム |

| 12月4日 | ワークショップ、自由集会 |

| ポスター発表 | |

| 12月5日 | 企画セッション |

| ポスター発表 |

採水のノウハウ

環境DNA技術で最も発展しているのは、海などで採水をして魚類を調査する方法です。初日のエクスカーションでは、学会員の技術の向上や今後の技術発展を目指して、海岸・池・河川の3地点で環境DNAサンプルの採水の作業を行いました。このエクスカーションは、第6回大会にして初めて企画されたそうですが、現地で実際に作業を体験してみて初めて分かることがあったり、研究者の皆さんの現場でのあるある話やちょっとした工夫を知ることができたりして、とても良かったです。

私はこれまでに、池と河川での採水経験はあったのですが、海岸での採水は初めてでした。綺麗な砂浜で、いざ採水のためにバケツを放り投げるのですが、全然遠くには飛ばないわ、打ち寄せる波に揉まれてバケツはひっくり返るわ、砂は入るわで大変でした。

水を汲むだけじゃない、魚だけじゃない

環境DNA技術では海などで採水をして魚類を調べる方法が最も進んでいると書きましたが、今回の学会ではサンプリング方法が採水以外、検出対象が魚類以外の研究が多く発表されていたことが印象的でした。空気を集めて菌類(キノコなど)の季節性を調べる研究や、地面をローラーでコロコロして哺乳類や昆虫、植物を調べる研究、木の幹を流れる雨水を回収して地衣類を調べる研究など様々な研究があり、あらゆる生き物や生態系を調べる方法としての今後の可能性を感じました。まさに、新技術の黎明期です。

直面している課題

環境DNA技術は、通常の生物調査と比べて、少ない労力で多くの場所を調べることが可能です。そのため、様々な場所で長期的なモニタリングをするための手法として期待されています。しかしその一方で、課題も見えてきています。今回の学会では、「標準化」と「レファレンスデータ」について議論がなされていました。

環境DNA技術は、日本だけでなく世界で注目されているモニタリング手法です。しかし、いろいろな人が調査をする場合、その調査方法やDNAの読み解き方を揃えなくては比較することができません。それが「標準化」です。国際的な標準化のために、2023年にiESTF(International eDNA Standardization Task Force)が作られたそうです。

環境DNA技術は、環境サンプル(例えば海水)の中のDNAを読み解くこと、と最初に書きましたが、そのDNAが何の生物のものなのかを調べるためには、参考になる情報が必要です。図鑑で調べるようなイメージです。この参考となる情報が「レファレンスデータ」です。レファレンスデータは、最も進んでいる魚類では情報量が充実してきていますが、他の生物ではまだ充分と言えないものも多いそうです。

ネイチャーポジティブのためにできること

気候変動やマイクロプラスチック問題など、環境問題に関連する情報を耳にすることが増えましたが、劣化していく自然を回復軌道にのせるための国際目標「ネイチャーポジティブ」はご存じでしょうか。「ネイチャーポジティブ」を達成するためには、自然保護団体だけでなく、大学のような研究機関や我々のような企業、その他様々な立場の人々が協力していくことが不可欠です。

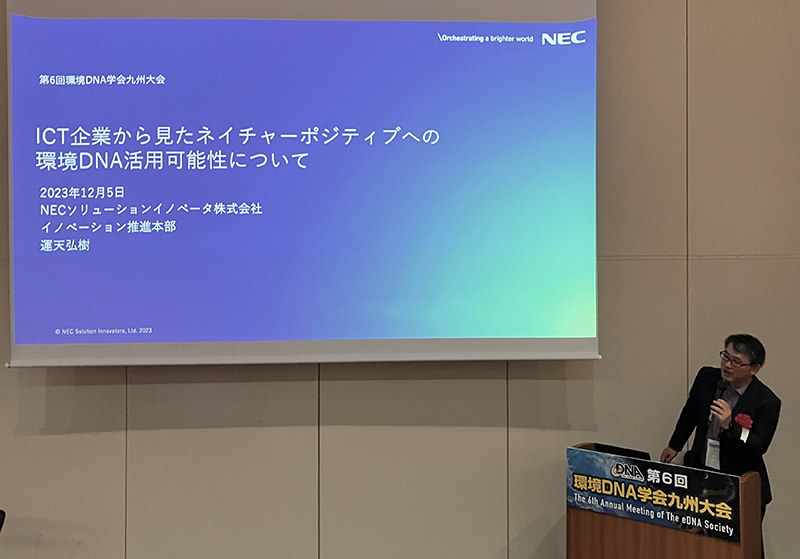

今回の学会では、環境DNA技術を最大限に活用するために、産官学民でどのような連携が求められるかを議論する企画セッションが開かれました。私と同じ部署の運天さんが、ショートプレゼンテーションの発表とパネルディスカッションに参加しました。ICT企業として何を期待されるか、何ができるか、これからも考えていきたいです。

担当者紹介

研究テーマ(探索中):生態系・生物多様性

担当者:稲熊 あすみ

コメント:生態系・生物多様性の分野で研究テーマを探索しています。人間社会がもう少し、自然との繋がりを意識できるようになると良いですね。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部

biodiversity-contact@nes.jp.nec.com