サイト内の現在位置

NEWS

【ATD24-ICEレポート】世界の人材開発で注目されるキーワード

DATE:2024.7.31

研究テーマ:ウェルビーイング

こんにちは。ウェルビーイング経営などについて研究をしている菅原です。

2024年5月19日~22日に開催された世界最大の人材開発カンファレンスであるATD24-ICE(Association for Talent Development 2024 International Conference and Exposition)に参加してきました。今年の開催地は、ルイジアナ州ニューオーリンズでした。当社からの参加は、COVID-19流行以前の2019年から5年ぶりで、山本と菅原の2名で参加してきました。

ATD24-ICEとは?

ATD(Association for Talent Development)は、1944年に設立された世界最大の人材開発・組織開発に関する団体です。ATD24-ICEでは、4日間の開催期間中に300以上のセッションと300社の展示があり、全世界77か国から1万人余りが参加し、人材開発に関連した教育やデザイン、AIの活用などについて話されました。現地人を除いた訪問者は、韓国人が最も多く、日本人は次いで2番目に多かったようです。

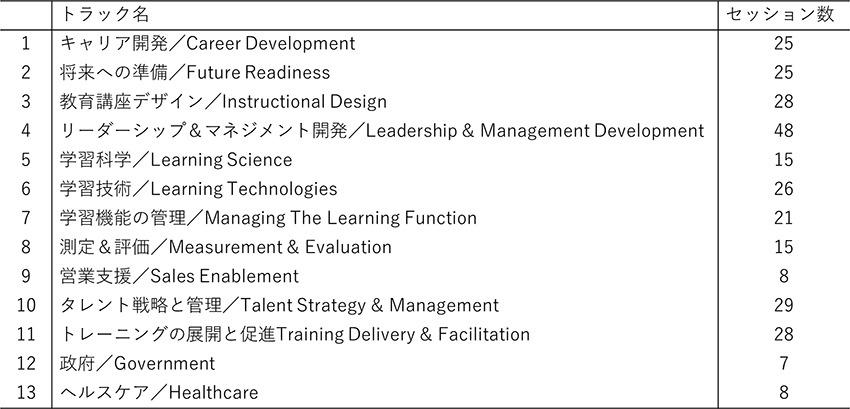

ATD24-ICEでは、以下の13のトラックが用意されました。加えて、基調講演や企業スポンサー講演、展示会場内の講演など、非常に多くのセッションが実施されました。

当社が2018年と2019年に参加したATD-ICEでは、プログラムで“Engage”というキーワードを検索すると100件以上のセッションがヒットしましたが、今年はわずか23件のみでした。アメリカの人材開発現場におけるエンゲージメントに対する注目は、かなり落ち着いてきたようです。

また、ここ数年でさまざまな領域で注目されている「AI(人工知能)」に関しては、60件程度のセッションがありました。ATD Japanの方によると、昨年の方がAIに関連したセッションは多かったようで、今回はより現実的なAIの活用に話題が移っていました。

今回、私たちは「Learning Science」やウェルビーイングに関連するセッションを中心に聴講してきました。

ATD24-ICEで見られたキーワード

私が参加したなかでは、「Emotional Intelligence(EI)」と「Neuroscience」が印象に残ったキーワードでした。それぞれのキーワードについて、語られていたことについてご紹介したいと思います。

Emotional Intelligence(EI)

Emotional Intelligence(EI)は、自分自身や他者の感情状態を認識し、感情をコントロール・活用する能力やスキルを指します。Emotional Intelligence Quotientの略称としてEQとされることもあり、日本語では「感情知能」「情動知能」「心の知能指数」などと訳されます。1990年にSalovey氏とMayer氏によって、EIの概念は提唱され、アメリカのビジネスシーンを中心に20~30年前から注目されてきた領域です。昔から議論されてきた概念ではありますが、今年のATD-ICEではあらためてEIに焦点を当てたセッションをいくつか目にしました。

では、なぜ最近になってEIが再注目されているのでしょうか?

その理由の一つとして、AI(人工知能)の発展が考えられます。AI技術は、情報を集めて整理することや、膨大なデータを分析・予測することなどに優れています。これからのAI時代において、単に情報を処理する能力はAIに代替されていくでしょう。今後、人間に求められてくるのは、物事を洞察し、思考し、意思決定することと言えます。そのなかで、私たちが最大限パフォーマンスを発揮するために、感情的な能力はより一層重要になると考えられています。

また、EIが職場のパフォーマンスやリーダーシップに影響を与える主要な要因である科学的なエビデンスが揃ってきたことも、あらためて注目されている理由かもしれません。「WIRED TO GROW」などの著書で知られるAndreatta氏の講演によれば、EIはIQ(知能指数)と比較して、2倍ほど私たちの仕事のパフォーマンスを予測する要因であると言います。また、リーダーのEIによって部下のパフォーマンスや離職率にも大きな影響を及ぼすことが報告されています。

では、私たちがEIを向上させるためには、どのようなことを意識するとよいでしょうか?

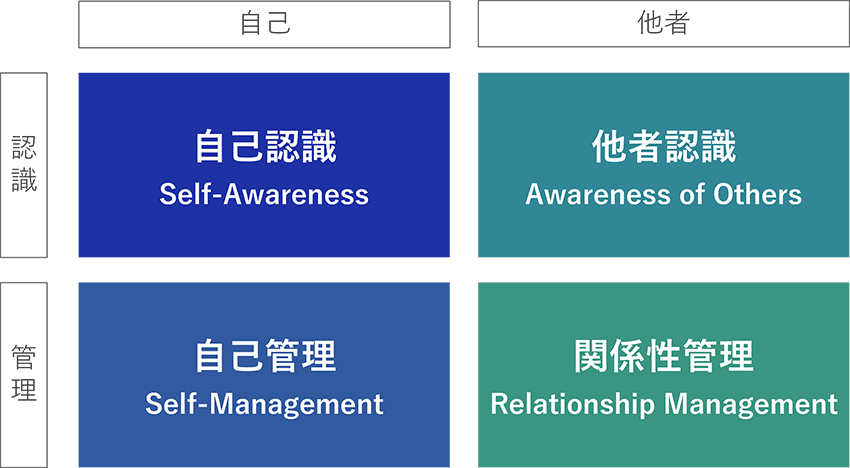

まずEIの構造を理解するためには、以下のモデルが役に立ちます。このモデルにおいて、EIは「自己認識」「自己管理」「他者認識」「関係性管理」の4象限に分類されます。

EIの開発を目指すうえで、まずは「自己認識」を向上させることが大切です。ハーバードビジネスレビューによれば、95%の人が自分は自己認識ができていると考えているが、実際は10~15%程度に過ぎないと言われています。まずは自分自身をきちんと認識することが、自分の感情を管理することや相手の感情に気づくことに繋がっていきます。自己認識を高めるためには、内省を深めると良いとされます。自分のパフォーマンスやスキル、強み、価値観、目的など、自分の表面的なところから内面の深くまで、自分自身のことに気づき、知っていくことが、EIを高める出発点になるでしょう。

Neuroscience

ATD24-ICEにおいて、科学的なトピックでキーワードになっていたのが「Neuroscience」です。Neuroscienceは、日本語で「神経科学」「脳科学」などと訳されます。神経科学は、脳をはじめとした神経系の構造や機能に焦点を当てた研究分野で、生物学のほか、医学や心理学、コンピュータ科学など多様な研究分野から注目されるようになっています。ATD24-ICEにおいても、心理や認知、記憶などの面から神経科学に基づいたエビデンスが多く提示されていました。

例えば、上述したEmotional Intelligence(EI)に関しては、小脳にある偏桃体という部位が脅威や変化を感知しており、脅威や変化を感じると大脳新皮質への信号を遮断して、認知機能が働かなくなることが紹介されました。これは偏桃体ハイジャックと呼ばれ、EIにとって重要な自己認知も上手く機能せず、行動は感情に支配されてしまうそうです。また私たちの脳は、無意識的な思考状態と意識的な思考状態で活性化するネットワークが異なっており、その切り替えを担う機能が過度に鋭敏であったり鈍感であったりすると、自分の感情を優先しすぎたり、自分の感情に気づきにくくなったりすることも語られました。

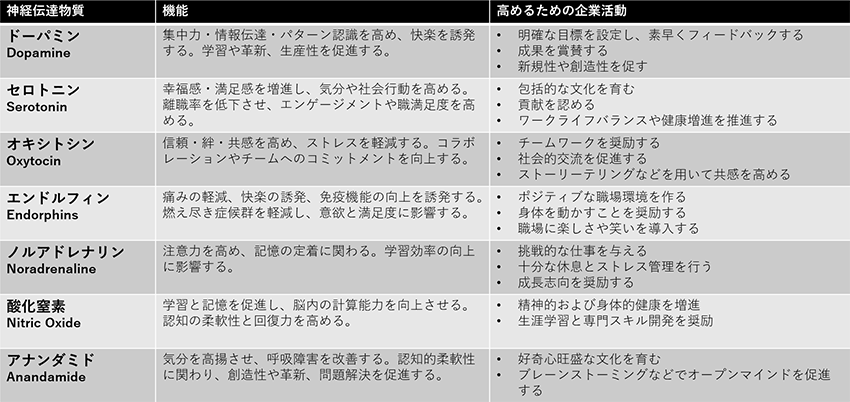

Monet氏とZak氏のセッションでは、さまざまな神経伝達物質が職場における心理的安全性やチームワークに影響することが語られました。例えば、ドーパミンは集中力などに作用し学習やイノベーションに影響することや、セロトニンは幸福感などに作用しエンゲージメントや職務満足に影響すること、オキシトシンは信頼などに作用し共感や協力に影響することなどが語られました。また、職場においてどのような活動をすることが、これらの良い影響を持つ神経伝達物質の分泌に繋がるか整理されています。

さらには、心理的安全性や没頭の状態について、ウェアラブル端末を用いた心拍数などの生体情報から推定する技術も紹介されていました。このような神経情報や生体情報と、私たちの心理や認知、記憶などの関係が明らかになってきており、科学的根拠に基づいた人材開発が今後のトレンドになってくるかもしれません。

まとめ

今回、ATD24-ICEの概要と「Emotional Intelligence(EI)」と「Neuroscience」の2つのキーワードをご紹介しました。AIの発展に対して、私たちは自分自身や他者の感情を上手く認識・管理して、高いパフォーマンスを発揮することが期待されています。また、人材開発において、神経科学に基づいたエビデンスが多く集められています。今後、日本においてもEIや神経科学に関連した人材開発に注目が集まるかもしれません。

担当者紹介

研究テーマ:ウェルビーイング

担当者:菅原 収吾

コメント:心理学的な観点を織り交ぜながら組織のウェルビーイングや感謝などについて研究をしています。学生時代はバイオ研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ