サイト内の現在位置

NEWS

南三陸町にてアミタ株式会社と共同で

「生ごみ分別の参加状況可視化実験」を開始しました

生ごみ回収の可視化×感謝

DATE:2018.09.07

研究テーマ:感謝

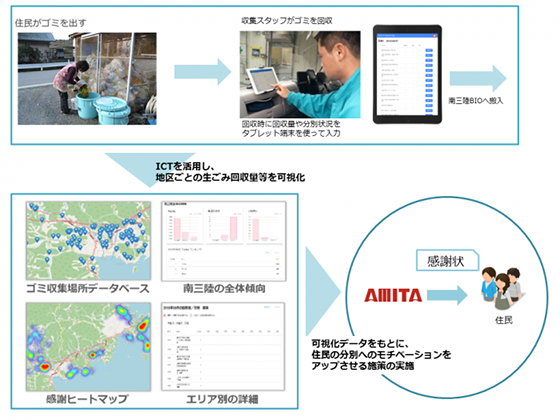

イノベーションラボラトリでは、感謝を媒介としたサステイナブルタウンの構築を目指して、アミタ株式会社と共同研究を実施しています。このたび、その最初のステップとして、南三陸BIOにおける町内の生ごみ回収量向上を狙いとした「生ごみ分別の参加状況可視化実験」を開始しました!生ごみ回収の可視化に、当ラボの研究成果である感謝媒介の仕組みを掛け合わせ、住民の認知とモチベーションを高めることができるかを実験します。

本記事では、まず南三陸町での生ごみ回収の取り組みについて紹介し、共同実施する実験内容について以下の順で説明していきます。

- 南三陸町でのアミタ社の取り組み

- 生ごみ回収と異物

- 参加率の向上に対する課題

- 生ごみ回収のデジタル化

- 感謝のフィードバック

南三陸町でのアミタ社の取り組み

アミタ株式会社では、2015年10月に資源・エネルギーの地域内循環を担う拠点としてバイオガス施設「南三陸BIO」を開所、バイオガス事業を本格的に開始しました。南三陸町の住宅や店舗から排出される生ごみを回収、南三陸BIOにて発酵処理し、バイオガスと液体肥料を生成しています。生成した液体肥料は地域内の田畑に散布され、エネルギー・資源の循環を促進しています。(参考: 南三陸BIO施設詳細)

南三陸BIO施設詳細)

生ごみ回収と異物

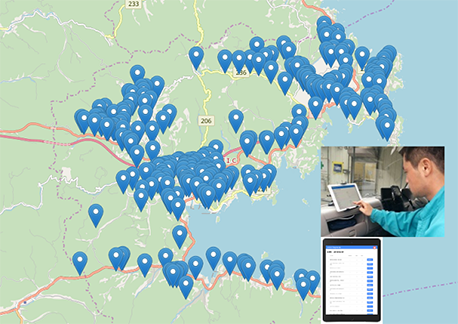

各家庭から出る生ごみは、ごみステーションに専用のバケツを設置し、回収専門の業者がトラックで回収しています。その数は約250箇所におよび、2台のトラックで週4日使ってせっせと回収しています。生ごみの中には、発酵処理で分解できない異物が混じっていることがあります。資源の循環を拡大するためには、異物混入率を低く抑えながら、回収量を増やすことが重要になります。

参加率の向上に対する課題

回収量を増やすためには、異物を混入させることが少ない優秀な参加者が増える必要があります。優秀な参加者を増やす方法として、協力に対する適切なフィードバックを行うというものがあります。アミタ株式会社ではこれまでに、地区ごとの異物混入状況等を計測し、異物混入が少ない地区を優秀地区として発表するなどの取り組みを実施してきました。

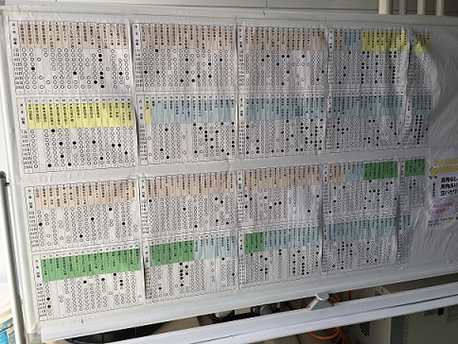

しかしながら、異物混入率の計測は、前述の回収業者が回収時に用紙に記入し、持ち帰った用紙から転記する形で集計していました。そのため、集計作業が大変で優秀地区へのフィードバックも多く実施することは困難でした。また、データが紙資料だったため、全体の振り返りを実施することもできませんでした。

生ごみ回収のデジタル化

そこで、今回の実験では、生ごみの回収データをデジタル化するところから着手しました。はじめに、南三陸町に250あるごみステーションの位置をGPSで収集し、可視化します。次に、回収業者のスタッフがこれまで紙で入力していた回収データをタブレットで記録できるようにしました。これにより、地区ごとの生ごみ回収への参加状況をデジタル化し、分析や可視化が可能になります。

感謝のフィードバック

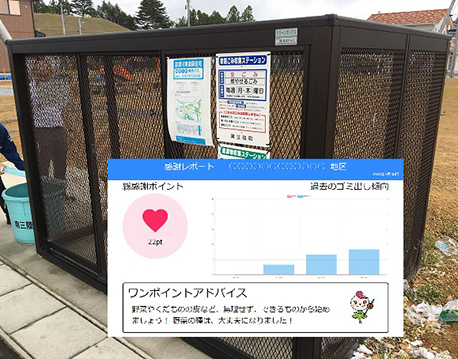

地区ごとに回収量と分別率がデータとして蓄積・確認できるようになったため、そのデータを用いて地域住民に対して分別協力への感謝の気持ちをフィードバックします。優秀な地区を表彰したり、分別率が低い地区へ分別の指導を行ったりします。今回の実験では、より多くの人の目に触れるようにするため、ごみステーションに感謝状とフィードバックのレポートを掲示します。フィードバックは9月から週に1回、複数の地区に対して行い、回収量や分別率にどのような影響があるかを分析します。

本件は、 アミタホールディングスのプレスリリースで取り上げていただいた他、河北新報や

アミタホールディングスのプレスリリースで取り上げていただいた他、河北新報や  日刊工業新聞でもご紹介いただきました!

日刊工業新聞でもご紹介いただきました!

【おまけ】実証サイクルの高速

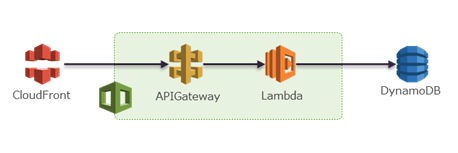

プロトタイピング→実験→改善 のサイクルをスピードアップするために、今回はAWS lambdaを活用してサーバレス構成で実装、構築しました。また、GitLabとJenkinsを組み合わせて、効率的なCD/CIを可能にしています。おかげで、1~2週に1回は機能改善/機能追加ができています。これからさらにスピードアップして実証できる範囲を増やしていく予定です。

担当者紹介

研究テーマ:ラボの研究プロセス高度化に関する研究

担当者:笹鹿 祐司

コメント:ラボの研究プロセスを高度化するために、様々な切り口の活動をしています。最近は、スピード感をもった研究成果の社会実装に重点を置いています。技術面では機械学習やIoTなんかが専門分野です。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 仮説検証グループ mebuki-thx-contact@nes.jp.nec.com

拡大する

拡大する