サイト内の現在位置

コラム

テレワークとは?テレワーク導入状況・効果・課題と解決策を徹底解説

UPDATE : 2021.03.12

コロナ禍によってテレワークは急速に普及しました。ニューノーマル時代に合わせて、テレワークは普通の働き方として受け入れられていくことでしょう。一方で、テレワークでは「従業員の勤務状況が把握しにくい」「コミュニケーションが滞りがち」などの課題があります。これらをいかにして解決するかが、自社でテレワーク導入を推進する上でのカギとなります。

この記事ではテレワークでの働き方や、テレワーク推進の背景などについて解説します。また、日本におけるテレワークの導入状況や見えてきた課題と対策についても紹介しますので、自社におけるテレワーク導入の参考にしてください。

INDEX

-

テレワークとは?

- 在宅勤務とは?

- モバイルワークとは?

- サテライトオフィスとは?

- テレワークが向いている業種

- テレワークが向かない業種

-

テレワーク導入の背景

- 働き方改革として始まったテレワーク

- 東京オリンピックに向けての交通混雑緩和対策として推進

- 新型コロナ感染症対策として実施促進

-

テレワーク実施率

- コロナ感染症による緊急事態宣言(1回目)発令前後

- コロナ感染症による緊急事態宣言(2回目)発令前後

- コロナ感染症収束後のテレワーク継続希望率

-

テレワーク導入事例

- 『味の素』が目指すテレワーク

- 『ヤフー』の既存リモートワーク制度のコロナ対応

-

テレワークの導入で得られた効果

- 多様な働き方の実現

- 人材不足の解消

- 業務効率化と生産性の向上

- 通勤の負担の減少

- 交通費・オフィスコストの削減

- 自然災害・感染症対策(BCP)

- 環境負荷の軽減

-

よくあるテレワークの課題と解決策

- セキュリティ対策の必要性

- テレワークできる環境整備の必要性

- テレワークに対応する社内ルール策定の必要性

- 社員のコミュニケーション減少

- ペーパーレス化の難しさ

- まとめ

テレワークとは

テレワークは、「tele(離れた所)」と「work(働く)」を組み合わせた造語です。石油危機や環境問題が発生していた1970年代の米国で、車による通勤を控え排ガスとエネルギー消費を削減することを目的として導入されました。日本国内では1984年に日本電気(現NEC)が東京吉祥寺にサテライトオフィスを開設したのが始まりとされています。

テレワークは、働く場所によって「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」に分類されます。

在宅勤務とは?

在宅勤務は、文字通り「自宅で業務をする」ことです。通勤が不要となり、移動時間の削減やストレスの軽減などの効果が見込めます。また、育児や介護などの事情で家を空けられない従業員も仕事を続けられるというメリットもあります。

一方、気持ちの切り替えが難しく長時間労働になりやすいというデメリットがあります。また、セキュリティ面におけるリスクも指摘されています。

モバイルワークとは?

モバイルワークは、ノートパソコンやタブレットなどの端末を使用して、取引先のオフィスや移動中の駅・カフェなどで業務を行うことをいいます。顧客からの要望に素早く対応できる点や、移動時間の短縮による効率アップなどのメリットがあります。

一方で、社内では管理できないネットワークを利用することになるため、在宅勤務と同様に情報セキュリティ上のリスクが発生します。

サテライトオフィスとは?

勤務先以外のオフィススペースで業務を行うことをサテライトオフィス(サードプレイス)勤務と呼びます。自社専用の社内ネットワークがつながるオフィスで作業を行うことが前提となるため、在宅勤務やモバイルワークと比べて高いセキュリティを維持できます。

一方、移動時間は短縮されるものの通勤は発生するため、自宅を空けられない従業員は利用が制限される勤務形態となります。

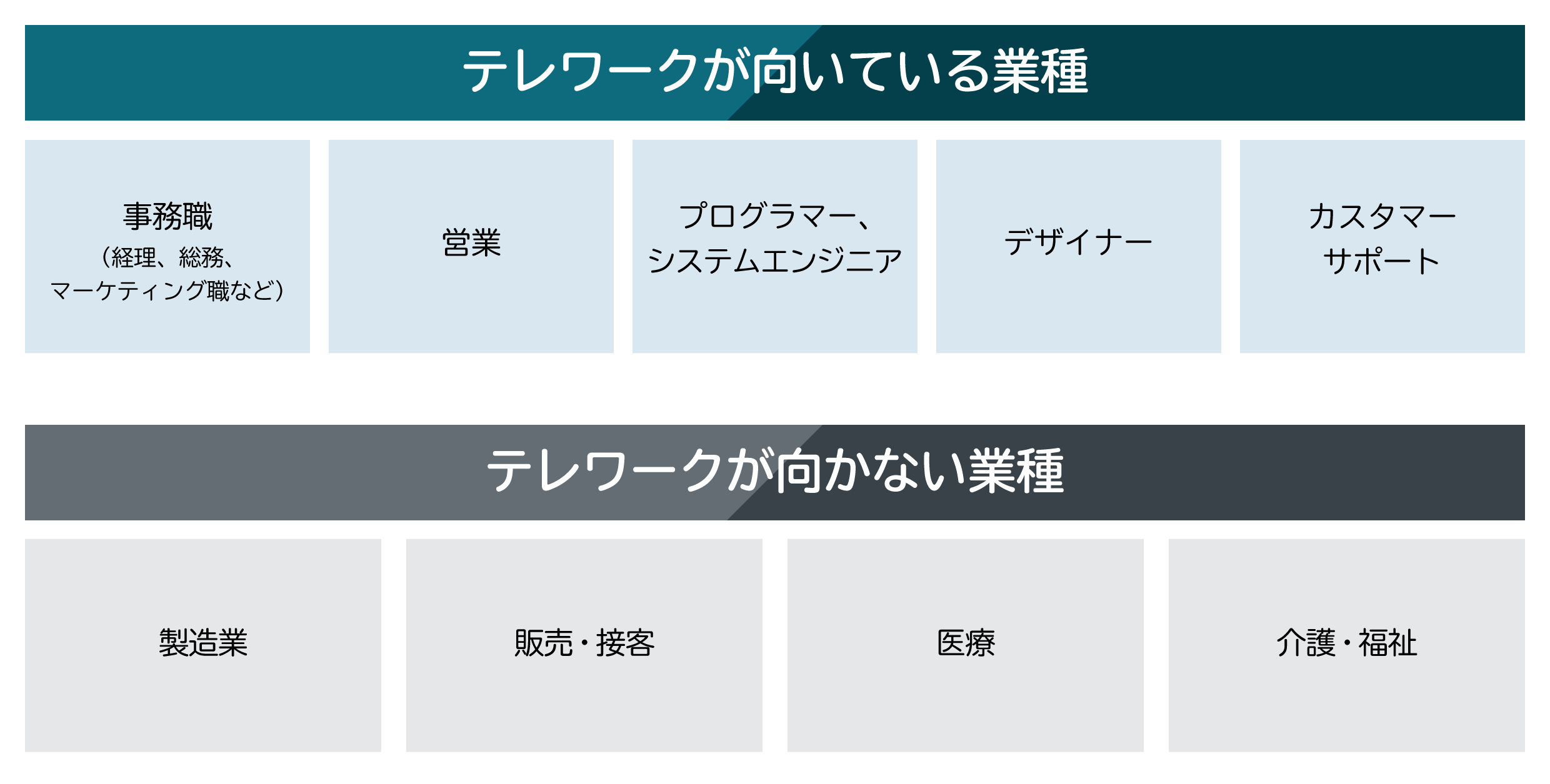

テレワークが向いている業種

テレワークの実施には、インターネットやPCのようなICT技術が必須となります。つまり、これらを日常的に使用している業種であれば、テレワークが向いているといえます。具体的には、経理や総務などの事務職、営業職、システムエンジニア、デザイナー、カスタマーサポートなどです。

テレワークが向かない業種

一方、テレワークに向かないのは、作業にICT技術を使用しない業種です。例えば製造業の現場は、専用の機械を操作する必要があるため離れた場所からの作業は難しくなります。また、顧客との対面が基本となる接客業や医療・福祉などもテレワークが向かない業種といえるでしょう。

ただ最近では、遠隔で機器を操作する技術や、Web会議システムを利用したオンライン接客・診断などが広がりつつあります。今後、技術が進めば、テレワークは多くの業種で利用が進んでいくことが予想されます。

テレワーク導入の背景

働き方改革を実現する手段として、政府ではテレワークを推進する様々な取り組みを実施してきました。さらにコロナ禍によって、その流れは大きく加速しています。その経緯について解説します。

働き方改革として始まったテレワーク

総務省ではテレワークを『ワークライフバランスの実現、人口減少時代における労働力人口の確保、地域の活性化などへも寄与する、働き方改革実現の切り札となる働き方』と位置づけています。テレワークが働き方改革にどのような効果を与えるのかについてご紹介しましょう。

参考:総務省「テレワークの推進」

ワークライフバランスの充実

内閣府が提言している「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では『誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければならない。』としています。

テレワークによって時間に余裕が生まれると、家族と過ごす時間やプライベートに費やす時間が増えます。自己啓発に活かせば個人の成長を促すこともできます。それが企業、そして日本全体の生産性向上に繋がると期待されています。

参考:内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」

労働力減少への対策

少子高齢化による労働人口の減少が確実視されています。企業が生き残るためには、在籍している人材の流出を防ぎ、新たな人材の獲得が必要となります。テレワークの導入で、これまでは通勤が困難なため雇用には至らなかった人材の獲得が可能となります。

地域雇用の拡大と地域活性化の推進

働く場所を選ばないテレワークは、人材を採用する地域も選びません。出身地にとどまりながら離れた都市の企業に勤務することも可能となります。また、就職や進学で都市圏に移住した人が、再び地域に移住するUJIターンも促進されるでしょう。都市への流出が止まり、都市からの流入が増えれば地域活性化が期待できます。

東京オリンピックに向けての交通混雑緩和対策として推進

総務省では関係府省や東京都などと連携し、2017年より、2020年東京オリンピックの開会式が予定されていた7月24日を「テレワーク・デイズ」として、テレワークを推進する運動を展開していました。これは、オリンピック開催時における都内の交通混雑緩和を狙ったものです。

しかし、このような活動を通じてもテレワークの普及は進まず、総務省の「通信利用動向調査」によると2018年時点でテレワークを導入している企業は19.1%に過ぎませんでした。

参考:総務省「平成30年通信利用動向調査」の結果

新型コロナ感染症対策として実施促進

テレワークの普及は2020年4月7日に緊急事態宣言が発令された後に一気に進みました。東京都の調査によると、3月時点で24%だった導入率は4月には約63%にまで上昇しています。

その一方で、緊急事態宣言解除後にテレワークの実施を取り止めた企業も数多く存在しています。東京商工会議所の調査によると、テレワークを実施していた企業の3割が生産性の低下などを理由に取り止めていたことが判明しました。なお取り止めた企業の約4割が建設業、約3割が卸売業となっています。

参考:東京都「テレワーク導入率調査結果(1594報)」

参考:東京商工会議所「テレワークの実施状況に関するアンケート」

テレワーク実施率

昨今、テレワークの実施に関する様々な調査結果が公表されています。それらについて解説します。

コロナ感染症による緊急事態宣言(1回目)発令前後

2020年12月 内閣府が発表した調査結果によると、テレワークの実施率は緊急事態宣言後に全国・東京23区・地方圏とも約2.5倍に急増しています。一方、緊急事態宣言解除後のテレワーク実施率は下がる傾向にあります。

参考:内閣府「第2回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

コロナ感染症による緊急事態宣言(2回目)発令前後

2021年1月7日に2度目の緊急事態宣言が発令されました。 2月に株式会社マクロミルが発表した調査結果によると、テレワークの実施率は「1都3県で発令3週目に急上昇。3週目・4週目は38%台」へと上昇に転じています。宣言が解除されれば再び減少する可能性はありますが、一方で働き方改革の施策として定着する企業も増えていくことでしょう。

参考:株式会社マクロミル「定点観測データ Macromill Weekly Index」

コロナ感染症収束後のテレワーク継続希望率

前述した内閣府の調査では、今後もなんらかの形でテレワークの実施を希望する割合は、テレワーク実施者では約9割と高い数字を示しています。また、テレワーク中止者においても、6割以上がテレワークの再開を希望しています。この結果から、テレワークは従業員にとって魅力的な働き方であることが伺えます。

テレワーク導入事例

続いて、企業のテレワーク導入事例を2つ紹介します。

「味の素」が目指すテレワーク

味の素株式会社では2014年よりテレワークを実施しています。2017年からは「セキュリティが確保」され「集中して勤務できる」場所であれば、どこでも勤務ができる「どこでもオフィス」制度を導入。一般的にテレワークに向かないと考えられている工場での業務においても「計画の立案や報告書の作成」はテレワークが可能とし、現在ではほとんどの社員がテレワークを活用しているとのことです。

参考:厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト「味の素株式会社」

「ヤフー」が実施した既存リモートワーク制度によるコロナ対応

ヤフーでは、2014年にオフィス以外の好きな場所で働けるリモートワーク制度を導入していました。コロナ禍の到来で2020年2月より原則在宅勤務に切り替えを実施。社内のアンケート調査の結果、従業員の92.6%が「リモート環境でもパフォーマンスに影響がなかった、もしくは向上した」と回答したことを踏まえ、10月には従業員約7000人を対象に回数やコアタイムなどを廃止した無制限のテレワーク制度を導入しました。

参考:ヤフー、“無制限リモートワーク”で新しい働き方へ

テレワークの導入で得られた効果

テレワークを導入することで、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか。

多様な働き方の実現

働く場所と時間を選ばないテレワークの導入で、多様な働き方が可能となります。働く人それぞれの事情に合わせた働き方に対応できます。また、家族と過ごしたり趣味や余暇に当てたりする時間が増えることにより、ワークライフバランスが実現します。

人材不足の解消

テレワークは介護や育児による離職を防ぐ効果もあります。家庭の事情などで転居を余儀なくされた従業員も、テレワークであれば部署を異動せずに勤務を続けられます。採用の面においても、オフィスがある都市部だけでなく、地方や海外在住者にまで対象を広げることができますので、優秀な人材の確保が可能となります。また、オフィスのバリアフリー化が未整備な状態でも障がい者雇用を促進できます。

業務効率化と生産性の向上

移動時間の短縮により、業務の効率化が図れます。たとえば、顧客のオフィスに赴いて商談をする際にも、その場で見積書を作成して提出したり、商談中に求められた資料を社内のファイルサーバにアクセスして表示したりなど、これまでにない迅速な対応が可能となります。また、自宅など自分専用スペースでの業務は作業に集中できますし、必要のない会議は発生しないなど、生産性の向上を促進します。

通勤の負担の減少

混雑した交通機関での移動は、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。長時間の通勤による疲れから業務に集中できないことも少なくないでしょう。テレワークによって負担が軽減されれば、その点だけでも生産性の向上が見込めます。

従業員が健康であれば、病気による欠勤や離職を防ぐことにもなります。「健康な従業員が生産性を向上させる」という健康経営の観点からも、テレワークは大きな効果が期待されています。

交通費・オフィスコストの削減

テレワークでは通勤などの移動が減るので、交通費や出張費といった経費が削減できます。移動の必要がなくなれば、アクセスがよいという理由で都市圏にオフィスを構える必要もなくなります。また、出社する人数が減れば、広いオフィスも不要となります。こうしたオフィスの縮小や地方への移転を実行すれば、大幅なコスト削減となるでしょう。

自然災害・感染症対策(BCP)

近年、地震・台風・豪雪などの自然災害が多発しており、交通機関の遮断も頻発しています。そのような状況が発生した際、オフィスでしか業務ができない環境では、業務が完全に停止してしまいます。また、コロナのような感染症の蔓延が起きた場合の対策としても有効です。BCP(事業継続計画)の観点からも、テレワークの効果は大きいといえるでしょう。

環境負荷の軽減

前述したように、テレワークは「排ガスとエネルギー消費を削減する」ことが目的ではじまりました。通勤が減れば交通混雑が緩和され、排ガスや電力消費も削減されます。オフィスに出勤する人が減れば、空調や照明の使用による電力消費や事業ゴミなども削減されるでしょう。環境負荷低減の観点からもテレワークは有効です。

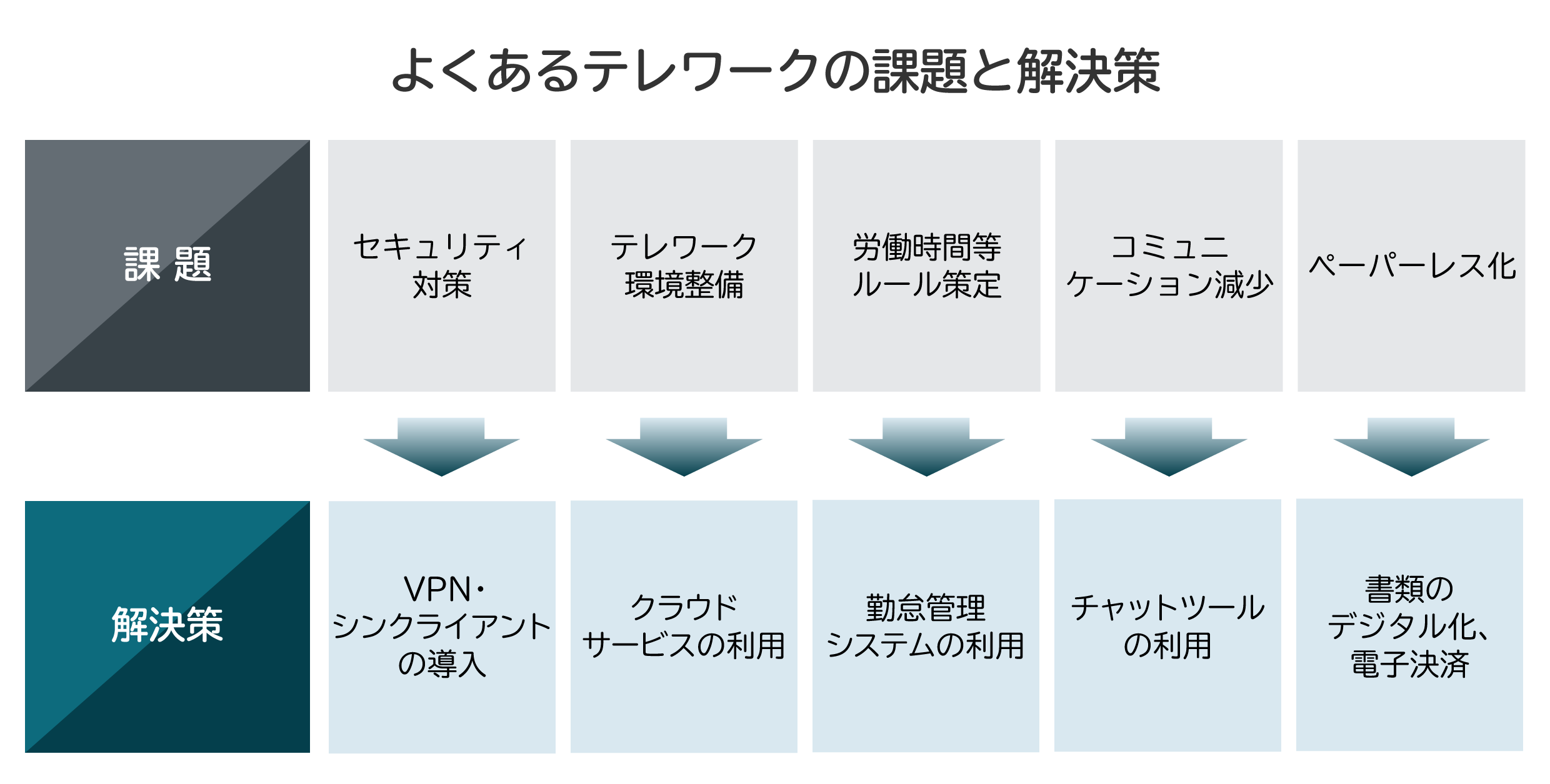

よくあるテレワークの課題と解決策

ここからは、テレワークを導入する上で挙げられる課題と、その解決策について紹介します。

セキュリティ対策の必要性

テレワークの導入で、もっとも大きな課題となるのが「セキュリティ対策」です。テレワークでは社内のシステムに「社外から」のアクセスが前提となるため、高いレベルでセキュリティを担保する仕組みが必須です。在宅勤務の場合、従業員が自らセキュリティ対策を実施しなければならないので、明確なルールを整備しておくべきでしょう。

課題の解決策

まず社外からアクセスした場合でも、社内と同レベルでセキュリティが担保できるシステム(VPN/シンクライアントなど)を導入する必要があります。しかし、どれほど強固なシステムを導入しても、正しく使われなければ意味がありません。テレワークを実施する際には、システムを利用する際のルールを定め、それを従業員全員に浸透させるように働きかけましょう。

テレワークできる環境整備の必要性

インターネットを介して社内システムにアクセスできる仕組みが必要です。と同時にそのために必要な機器とシステムの整備を行う必要があります。もちろんその際は、前述したセキュリティについても十分に考慮しなければなりません。また従業員が利用する端末(PCなど)をどうするかについても検討が必要となります。

課題の解決策

現在、テレワークを実施するためのシステムとしては、クラウドサービスの利用がもっとも効率がよいと考えられています。また、従業員が利用する端末は会社支給と、従業員の私物端末を利用するケース(BYOD:Bring Your Own Device)があります。一般的に、セキュリティを重視する場合は前者、利便性を重視する場合は後者を選択するケースが多いようです。どちらもメリットとデメリットがあるので、十分に検討した上で選択しましょう。

テレワークに対応する社内ルール策定の必要性

テレワークでは、始業時間と就業時間があいまいになり、いつの間にか長時間労働に陥ってしまうケースがあります。改正労働基準法では時間外労働の上限規制が設けられており、テレワークも例外ではありません。なお、改正労働安全衛生法では「労働時間の客観的な把握」が義務化されています。テレワークではタイムカードによる管理が難しいため、別の手段を講じなければなりません。

また、人事評価やプロジェクトの進捗管理など、従来型の手法では通用しないケースがあるため、新たなルールを策定する必要があります。

課題の解決策

労働時間など従業員の状況は勤怠管理システムを使って見える化し、客観的なデータを把握すると良いでしょう。長時間労働が発生している場合は抑制施策を行います。人事評価や進捗管理のルールについては、正解と呼べるものが存在しないので、いろいろと試行錯誤を繰り返しながら改善していくことになるでしょう。

社員のコミュニケーション減少

テレワーク経験者の多くが挙げる課題の一つに「コミュニケーション」があります。具体的には、同じ場所にいないため「他の人がどんな状況にあるかが把握できず声かけがしにくい」「気軽な雑談ができない」などがあります。最近では、「適度な雑談は生産性を向上させる」という調査結果もあります。また、雑談から生まれたイノベーションの事例も数多く存在します。テレワークを成功させるためには、コミュニケーションの活性化が欠かせません。

課題の解決策

コミュニケーションの課題解決には、チャットツールを利用すると良いでしょう。チャットツールを上手に使えば、休憩中なのか、作業中なのか、会議中なのか、声かけOKなのかなどが分かり、コミュニケーションが円滑になります。また、業務に関する話だけではなく雑談ができる部屋を用意するなど、より活性化する仕組みを取り入れていきましょう。

ペーパーレス化の難しさ

テレワーク中にもかかわらず、書類のために出社を余儀なくされるケースが多々あります。具体的には、書類がデジタル化されておらず端末から閲覧できない、稟議や決裁などがオンラインで処理できないなどがあります。捺印のためだけに出社することは、テレワーク本来の目的からかけ離れた非効率な働き方といえるでしょう。

課題の解決策

まずは書類をデジタル化し、共有することが先決です。社外が関わる契約はやむを得ないとしても、社内のみで完結するものなら電子決済でも問題ありません。

2020年10月に改正された電子帳簿保存法では、電子決済の利用明細データが紙の領収書の代わりに証憑として認められるようになりました。スマートフォンのカメラなどで撮影した領収書も認められ、原本の保管も不要となっています。

まとめ

テレワークの導入には様々な課題があります。しかし、テレワークを導入しなければ、労働人口の減少や多様な働き方に対応することは難しくなるでしょう。テレワークの導入を成功させるためには、上記に挙げた課題を解決する仕組みが必要です。その仕組みとして是非とも検討していただきたいのが、NECソリューションイノベータが提供する「NEC 働き方見える化サービス Plus」です。

勤務状況の見える化や長時間労働抑制、コミュニケーションの活性化など、テレワーク導入にあたっての課題解決を支援する「NEC 働き方見える化サービス Plus」。その詳細は以下をご覧ください。なお、無料トライアル版も提供されているので、興味のある方はお気軽にご利用ください。

NEC 働き方見える化サービス Plusの詳細はこちら