サイト内の現在位置

コラム

スマートシティとは?

海外事例や日本独自の構想から現状を解説

UPDATE : 2022.02.10

スマートシティ構想とは、ICTなどの先端技術を用いて社会問題を解消し、持続可能な都市作りを目指すことです。日本では2010年頃から注目を集めており、さまざまな企業や都市によって実証実験が行われています。本記事では、国内外で実施されているスマートシティの事例と動向から、スマートシティ構想の現在地と将来の可能性について解説します。

INDEX

- 新たな概念であるスマートシティとは?

- スーパーシティとの違い

- 世界中の都市でスマートシティ化が進む理由

- 日本独自のスマートシティ構想

- スマートシティ実現で想定されるメリット

- 【住民のメリット】QOLを高める余剰時間が生まれる

- 【都市管理者側のメリット】適切な判断で合理的な都市管理計画が実現

- 最新技術を活用した日本のスマートシティ事例8選

- 【東京都西新宿】5Gを活用した「街と人を繋ぐ」実証実験

- 【熊本県阿蘇市】「観光×防災×地域」連携による持続可能なまちづくり

- 【岐阜県多治見市】日本一電気が安い街を目指すスマートシティ

- 【富山県朝日町】MaaS提供による高齢者の外出支援とマチ活性化

- 【徳島県美波町】IoTを活用した複合災害に強いまちづくり

- 【岡山県倉敷市】AIとIoTによる観光渋滞対策による地域活性化

- 【北海道岩見沢市・更別村】スマート農業・スマートシティで目指す地方創生

- 【福井県永平寺町】マイカー脱却を目指す身の丈スマートモビリティ

- まとめ

新たな概念であるスマートシティとは?

スマートシティについては、官公庁および民間の調査会社において以下のように定義されています。

- ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0の先行的な実現の場。

- 内閣府『スマートシティ - Society 5.0 -』

- デジタル技術を活用して、都市インフラ・施設や運営業務等を最適化し、企業や生活者の利便性・快適性の向上を目指す都市。

- 株式会社野村総合研究所『スマートシティ | 用語解説』

都市が抱える課題や最先端の技術は、刻々と変化していきます。そのため、スマートシティの具体的で画一的な定義は難しく、上述以外にもシンクタンクやコンサルティングファームにより、さまざまに定義されています。

そこで本記事では「ICT技術を用いた持続可能な未来の都市のあり方」という内閣府のスマートシティ定義に基づいて解説します。

なおSociety 5.0とは「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と、内閣府の第5期科学技術基本計画で定義された言葉です。IoTやAI、ロボット技術などを分野横断的に活用する、日本が目指すべき新たな未来社会の姿とされています。

スーパーシティとの違い

現在、世界各国でそれぞれの特徴を活かした独自のスマートシティプロジェクトが行われています。具体的には、シンガポールの「スマートネーション」やドバイの「スマートドバイ」などがあり、日本においても独自プロジェクトが立ち上がっています。それが「スーパーシティ」構想です。

内閣府地⽅創⽣推進事務局によるスーパーシティのコンセプトをまとめると「①自動走行などの個別の分野限定ではなく、幅広く生活の全般をカバーする取り組み」、「②最先端技術の実証を一時的に行うのではなく、理想の未来の実現に向けて社会と暮らしに実装する」、「③技術者、供給者の目線ではなく、住民の目線で、より良い暮らしの実現を図る」となります。

この「スーパーシティ」構想では、物流や行政、医療や教育など生活に重要な諸分野間のデータ連携を念頭にしている点が特徴です。従来のスマートシティでは分野ごとにプロジェクトを進めていくイメージでしたが、スーパーシティでは国家戦略特区制度の規制改革を活かし、諸分野間のデータ連携を前提に初めから同時一体的に施策を進めます。

スマートシティとスーパーシティはいずれも最先端技術を活用した街づくりです。しかしながらスーパーシティは技術発信の取り組みではありません。地域の住民と事業者と国で進める分野横断的な施策で、あくまでも住民の課題解決に主眼を置いています。

世界中の都市でスマートシティ化が進む理由

世界中でスマートシティ構想が進められている理由としては、各地で急速な都市化が進んでいることが挙げられます。首相官邸のWebサイトで公開されている『日本のスマートシティ』では、都市化に伴い深刻化する「水資源」や「エネルギー供給と省エネ」、「廃棄物処理」などの課題や、「気候変動と災害」、「感染症対策」など世界で共生方法の模索が続いている課題への解決策としてスマートシティを挙げています。

「スマートシティ」への期待は世界的な広がりを見せており、ヨーロッパではいち早く取り組みが進められてきました。気候やエネルギー問題の解決を目指し官民が連携したアムステルダム、オープンデータの活用でMaaS(Mobility as a Service)を進めたヘルシンキ、センサーを活用し効率的な水資源やエネルギーの運用を実現したバルセロナなどがあります。

ヨーロッパ以外にも、ニューヨークやシカゴといったアメリカの世界的大都市、中国の深センやシンガポールといったアジアの都市など世界中でスマートシティ化への取り組みが行われています。

ニューヨークやシカゴではデータ活用による住民サービスの向上が特に進んでいます。街に設置されたセンサーから収集されるデータを、オープンデータとして都市機能の強化に幅広く活用しています。中国の深センやシンガポールは、国家的な取り組みとしてスマートシティ化が進んでいる点が特徴です。シンガポールでは、デジタルツイン技術で都市をまるごと3D化する「バーチャル・シンガポール」という取り組みにより都市の課題を可視化、シミュレーションを可能に。シンガポールのスマートシティプロジェクトである「スマートネーション」を推進しています。

日本独自のスマートシティ構想

日本においては、上述したスーパーシティ構想に基づいたスマートシティプロジェクトが推進されています。なお、首相官邸発表の『日本のスマートシティ』で提示されている日本の都市基盤が持つ強みは以下の3つです。

- エコシティ(環境共生都市)に代表されるエネルギー消費や環境に配慮したまちづくり

- 公共交通指向型開発(TOD:Transit-Oriented Development)と呼ばれる都市構造設計

- 世界最高水準の防災減災のまちづくり

これらの他に、光ファイバーや基盤通信のインフラ整備、公共安全の確保なども含めて日本の武器として提言。IoTやAI、生体認証など最先端のデジタル技術を、かねてより積み上げてきた都市整備の強みに活用することで、日本独自のスマートシティ構築を推進しています。

またデータ活用に関しては、「自由でオープンなデータ流通」と「データの安全・安心」を意味するDFFT(Data Free Flow with Trust:信頼ある自由なデータ流通)を遵守することも強調しています。

スマートシティ実現で想定されるメリット

日本独自のスマートシティ構想によって、具体的にどのようなメリットが生じるのか、住民視点と都市管理者視点の両面から紹介します。

【住民のメリット】

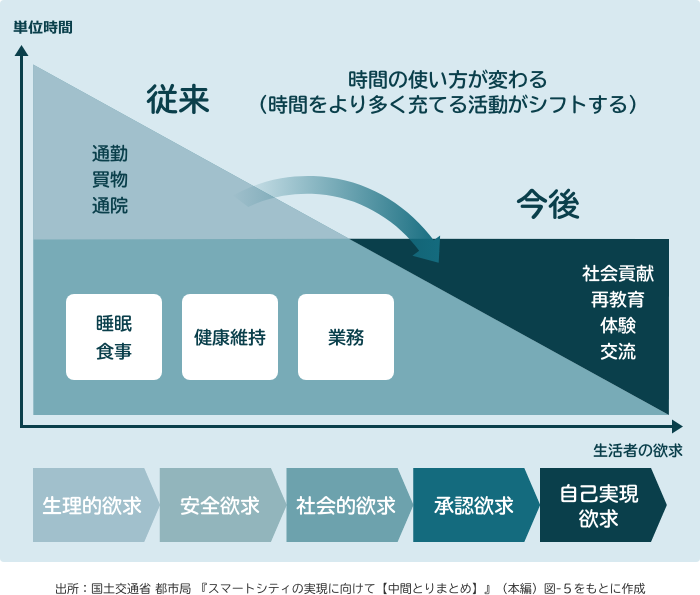

QOLを高める余剰時間が生まれる

住民視点におけるスマートシティのメリットは、生活の質(Quality of Life)の向上が挙げられます。高速なネットワーク回線が発達していれば、昨今のようなパンデミック下においても、テレワークやリモートワークが容易になります。自宅からでも、役所・病院・店舗などの混雑状況が把握できれば、無駄な待ち時間が減り、通勤・通院・買物などの時間を個々人でより有意義に活用することが可能となるでしょう。

“移動”の最適化が進み、自動運転やドローンによる物流が身近になれば、さらに自由度が増します。またスムーズな人流を生むことで、活発なコミュニケーションにも繋がります。これらにより、治安や防災などの質も高くなるため、安心や安全の面においても大きなメリットとなります。

【都市管理者側のメリット】

適切な判断で合理的な都市管理計画が実現

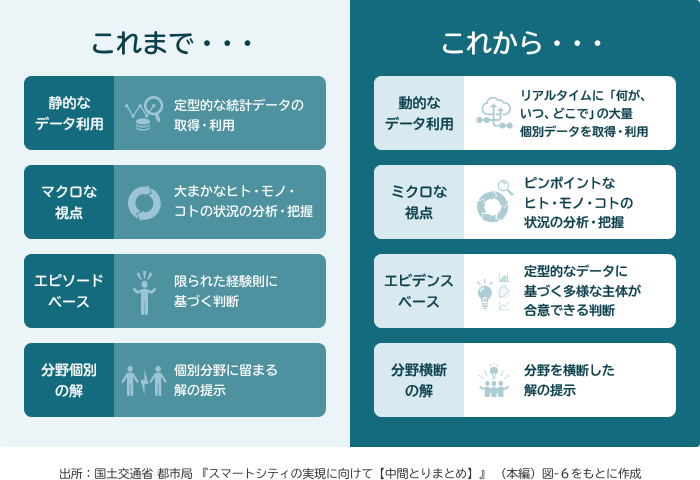

都市管理者視点におけるスマートシティのメリットとしては、IoTユニットやWi-Fi、そしてGPSなどからリアルタイムのデータ(動的データ)を収集して、そのデータを用いた精度の高い予想・分析・判断が可能になる点です。

従来なら大まかな地域というマクロ視点でしかできなかった分析や判断も、よりピンポイントなミクロ視点でヒト・モノ・コト軸での分析や状況把握ができ、施設の配置場所やその規模についても、身の丈にあった対処が可能となります。また、それぞれの分野ごとに縦割りで行われていた分析も、データを共有して掛け合わせることができれば、分野を横断した解決策が見つかる可能性も高まります。

これまで経験則で行われてきた判断が、データ分析による明確なエビデンスに基づいて行われるようになり、施策に対する住民の納得感が高まり、円滑な合意形成が行われるようになるでしょう。

最新技術を活用した日本のスマートシティ事例8選

では、最新技術を活用しさまざまな地域社会の課題解決を進めている日本国内のスマートシティ事例について紹介します。

【東京都西新宿】

5Gを活用した「街と人を繋ぐ」実証実験

東京都が計画している「未来の東京」戦略では、西新宿にて5Gを活用したスマートシティの実証実験「西新宿スマートシティプロジェクト」を開始。デジタル技術を活用し都民が質の高い生活を享受している状態である「スマート東京」の実現を、目標に定めています。

本プロジェクトは「仮説検証プロジェクトチーム」、「課題解決プロジェクトチーム」、「都市OS検討プロジェクトチーム」という3つのチームが、さまざまな企業と共同して実証実験を行う予定です。具体的な例に、個人の趣味・趣向とエリア情報を組み合わせたアプリ施策があります。そのアプリから得られた情報を元にした「飲食店内の混雑情報」や「交流を促進するマッチング用プラットフォームを提供するサービス」、「AR(拡張現実)を用いた標識サービス」などを構想しています。

【熊本県阿蘇市】

「観光×防災×地域」連携による持続可能なまちづくり

阿蘇市および阿蘇火山博物館は、誰もが安心して暮らせる「阿蘇スマートシティ」の実現を目指してNECと包括連携協定を締結しました。

阿蘇市にとって、火山は災害の対象であると同時に貴重な観光資源でもあります。地域住民だけでなく、訪れる観光客に対しても「安全で安心な街」を作り上げるために、AIやICTなどの先端技術を活用した取り組みを幅広く検討しています。具体的な例としては、阿蘇山上火口VR体験サービスや、火山ガスの見える化施策、火口監視システムの構築などがあります。

この「観光×防災」のデジタル施策のみならず、今後は経済や文化、教育、そして環境の課題解決にも産学官の連携による取り組みを進めていくとされ、注目を集めています。

【岐阜県多治見市】

日本一電気が安い街を目指すスマートシティ

岐阜県多治見市の地域密着型のエネルギーベンチャーであるエネファンが進めている「日本で一番電気代の安い街を目指す」スマートシティ構想が注目を集めています。

これはAIやICTを用いて、太陽光を中心にしたエネルギーの「創る」「配る」「蓄える」を最適にマネジメントして、電気代の低価格化を目指すという取り組みです。

具体的な例としては、太陽光発電パネルを上部に備えたソーラーカーポートの遊休地への無償設置、太陽光パネルや蓄電池などの設置を前提とした新築住宅に向けた20年間電気代無料となるサービスの提供、EVレンタカーサービスなど。このレンタカーサービスでは、ソーラーカーポートに駐車中は充電と同時に地域の蓄電池として活用しているほか、シェアリングサービスと連携してエネルギーからモビリティまでの高度な連携を進めています。

【富山県朝日町】

MaaS提供による高齢者の外出支援とマチ活性化

富山県朝日町は、住民の自家用車を活用した地域住民を送迎する公共交通サービス「ノッカルあさひまち」の本格運行を開始すると発表しました。このサービスは、移動したいユーザーが、地域から中心街を行き来するドライバーに同乗させてもらう仕組みです。ユーザーは登録されたドライバーの予定に合わせて事前予約を行い、ドライバーは自分の車でユーザーを目的地まで送り届け、ドライバー自身の目的地に移動します。

高齢化が進み運転が困難な高齢者の免許返納者が増える一方で、バスやタクシーなどの公共交通手段は減少するという地域課題に対する、持続可能なモビリティソリューションとして期待されています。

【徳島県美波町】

IoTを活用した複合災害に強いまちづくり

徳島県美波町では、自律分散型IoTデバイスで構成されたLPWA(低消費電力かつ長距離無線通信技術)メッシュネットワークを用いて、災害初期における通信遮断時にも動作する「止まらない通信網」の敷設プロジェクトを実施しています。

このプロジェクトにより、災害時の情報発信や要避難支援者の状況把握が可能となり、複合災害に強い、安全・安心なまちづくりが実現できると期待されています。

「止まらない通信網」を活用した取り組みとしては、歩数をポイントに換算する健康マイレージ制度による健康増進施策、高齢者や児童の見守りサービスなども進行しています。

【岡山県倉敷市】

AIとIoTによる観光渋滞対策による地域活性化

岡山県倉敷市は、倉敷駅周辺区域の観光渋滞対策を図る「スマート・ パークアンドライド」モデルを提案しています。倉敷駅周辺は、観光需要による「空き駐車場不足」や「観光渋滞」が課題となっていました。これを解消するために、倉敷市はAIやIoTの活用を決定。

まずはAIカメラやIoTセンサーを街に設置し、駐車場の空き状況、道路の混雑状況、人の通行状況などのデータをリアルタイムで収集。続いてAIを用いた渋滞リスク予測を行い、官民のオープンデータと連携した上で状況に応じたルート案内を実施し徒歩回遊へと誘導します。

なお、収集したデータは標準化して、オープンデータとして公開する予定となっています。データ連携や共有による、さらなる活性化が期待されています。

【北海道岩見沢市・更別村】

スマート農業・スマートシティで目指す地方創生

北海道の岩見沢市では、一次産業人口の減少・高齢化による生産力の維持や労働力不足が課題となっています。この課題解決を目的に、北海道大学を中心としたプロジェクトが産学官共同で進められています。

「農業を軸とした地方創生」をテーマに、ICTの先端技術を活用した近未来スマート農業の取り組みが進んでおり、無人運転のロボットトラクターによる整地や収穫、ドローンを活用した生育状況の確認や殺鼠剤散布など、さまざまな実証実験が行われています。

これらの取り組みと合わせて、防災や防犯に役立つ通信基盤の整備や除雪への応用など、農業を超えた領域への展開も期待されています。

【福井県永平寺町】

マイカー脱却を目指す身の丈スマートモビリティ

福井県永平寺町では、曹洞宗大本山永平寺の参拝ルートにある「永平寺参(まい)ろーど」にて、センサーを搭載した小型電動カートによる自動運転施策が行われており、緊急時以外は無人運転となる「レベル4」の高度な自動運転が目されています。

背景には、駅やバス停まで距離があるため公共交通機関の利用者が増えないという実状がありました。ここで課題となっている駅と目的地間の「ラストワンマイル」をつなぐ手段が整えば、そこに住む住民のみならず、そこを訪ねる人の利便性も向上し地方活性化が期待できます。

そこで永平寺町では小型電動カート施策を進めたほか、地域住民ドライバーによるデマンド型交通サービスの「近助タクシー」の運用も開始。「近助タクシー」は永平寺町発のMaaSモデルとして他地域への展開施策も行われています。

まとめ

ここまで、日本におけるスマートシティの現状と現在進行している具体的な事例について紹介しました。スマートシティ構想と聞くと、大都市で行われる大型プロジェクトであるような印象を抱きがちですが、紹介した事例にあるように地方の小規模都市で行われるコンパクトなプロジェクトも数多く実施・検討されています。

AIやIoTなどの最先端技術を用いるスマートシティ施策では、新たなビジネスモデルを生み出すポテンシャルも秘めています。新しい潮流に乗り遅れないように、動向に注目しましょう。