トラック事故の現状

トラックによる交通事故はドライバーだけでなく、無関係な人々の命を奪うことも少なくありません。そのため、企業はトラック事故の現状を把握し、事故防止に向けて適切な対策を講じる必要があります。

トラック事故はどれくらい起きているのか?

重大な事故であれば、新聞やテレビのニュースなどで取りあげられますが、あれはあくまでも氷山の一角であり、トラック事故は毎日のように日本各地で起きています。公益社団法人 全日本トラック協会の「2021年の交通事故統計分析結果【確定版(車籍別) 死亡・重傷事故編 】」によると、交通事故統計(2021年の1~12月)のうち事業用貨物自動車(軽貨物を除く)が第1当事者となった死亡・重傷事故件数は1,065件で、これは2020年(前年)よりも74件増加しています。ただし、死亡事故件数だけに絞ると2018年が253件、2019年が239件、2020年が207件、2021年が200件と、人命にかかわる事故は近年、減少傾向にあります。また、運転者の年齢層は2021年では50歳以上の割合が5割を超えており、2011年~2021年の傾向をみると全体的に高齢化の傾向がみられます。さらに運転者の免許取得年数は、2011~2021年の傾向をみると「10年以上」が8割を超えており、新人ドライバーだけでなく、ベテランドライバーも交通事故に気をつけるべきということがわかります。

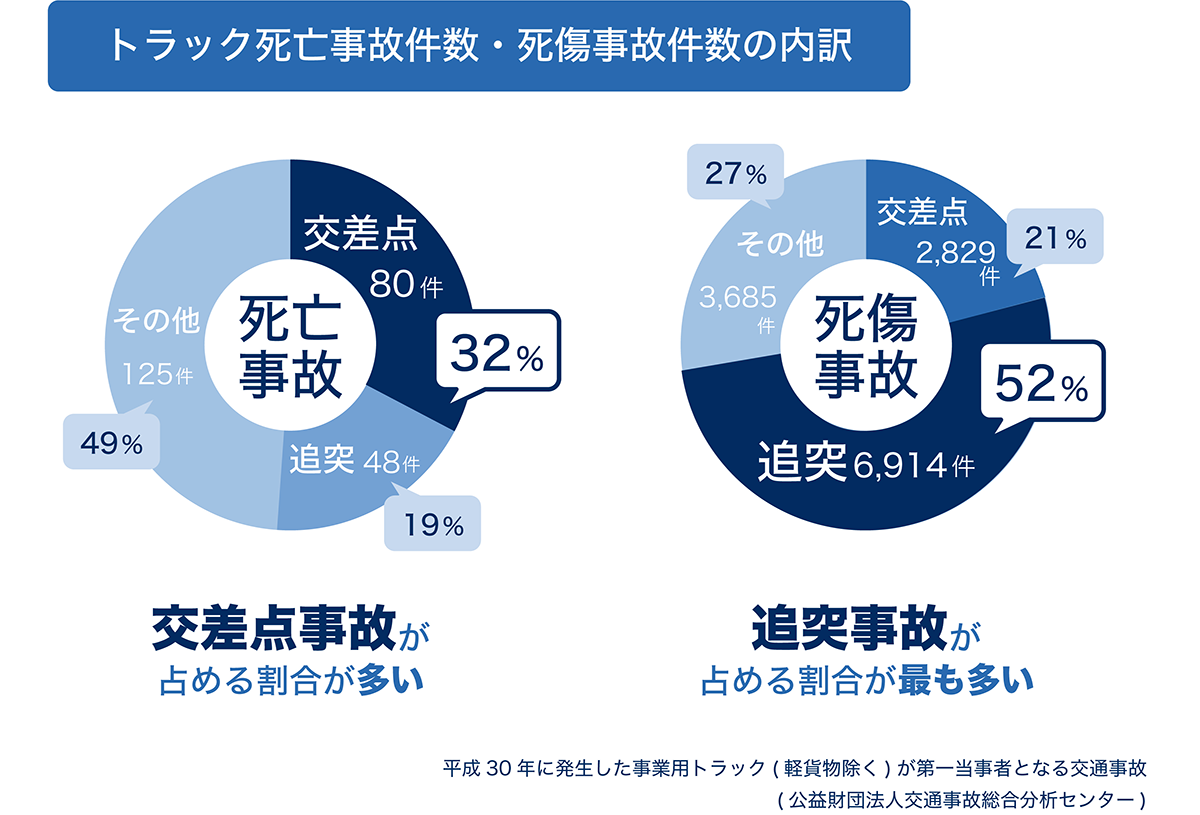

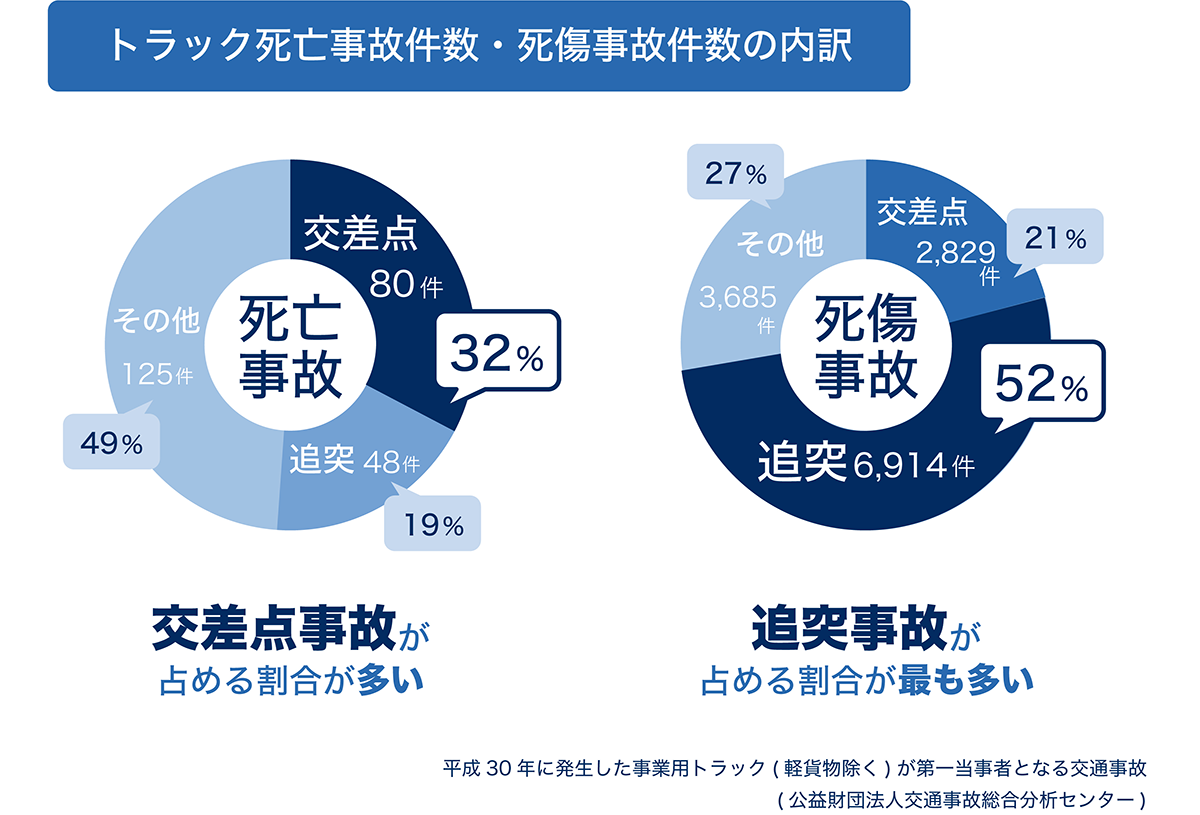

トラック事故にはどのような事故が多いのか?

公益社団法人 全日本トラック協会の「60分でわかるトラック重大事故対策〈平成30年データ版〉」によると、トラックの死傷事故件数の内訳は「追突事故」が52%と占める割合が最も多く、死亡事故においては「交差点事故」が32%と最も多いです。

しかも、交差点事故では、トラックが直進しているときに「左右から歩行者」と「右からの自転車、バイク」に衝突されるケースが多く、同資料によるとその割合は右方歩行者が19%、左方歩行者が15%、右方自転車が15%、右方バイクが11%でした。さらに「2021年の交通事故統計分析結果【確定版(車籍別) 死亡・重傷事故編 】」によると2021年の死亡・重傷事故では「車両相互」が約7割、「人対車両」が約2割と、車両同士の事故が多いことがわかります。

トラック事故のよくある原因とは?

トラック事故の原因として、まずドライバーの「居眠り運転」が挙げられます。ドライバーが居眠りをしてしまうと車両のコントロールがきかなくなり、事故を引き起こします。眠気を引き起こす原因には不規則な生活習慣や重労働、飲んでいる薬の副作用といった体調の問題以外に、深夜の時間帯や単調な道路ではドライバーが眠気を感じやすく、居眠りやそれに近い状態に陥りやすいといった外的な要因もあります。「漫然運転」もよくある事故原因のひとつです。漫然運転とは運転に集中できておらず、注意力が散漫になった状態で運転することです。たとえば、ぼんやりと考えごとをしてしまう、ラジオや音楽に聴き入ってしまう、といった状態での運転が挙げられ、とっさの状況判断ができずに事故を引き起こします。「わき見運転」も事故につながる危険な運転です。スマホを操作する、風景に目を奪われる、足元に物を落として拾おうとする、といった進行方向から目を離してしまう行動によって事故が発生します。また、相手の動きの判断を見誤る「動静不注視」も重大な事故につながります。たとえば、信号が青になったため、前の車が動きだすだろうと思い発進したら追突した、といったケースや、相手が見えているにもかかわらず、停まるはず、避けてくれるはず、といった思い込みによって事故につながることも少なくありません。

安全確認を怠る「安全不確認」も事故を引き起こす原因です。安全確認を怠れば、自転車やバイク、歩行者の巻き込み事故につながるおそれがあります。たとえ一時停止や徐行をしても、周囲の安全を確認していなければ事故に結びつきます。

トラックドライバーが注意すべきポイント

トラック事故を防止するためには、運転の当事者であるドライバーの意識改革が必要です。トラックを安全に運転するためにトラックドライバーが注意すべきポイントは以下の通りです。

制動距離を意識する

トラックだけでなくどんな車両でも、ブレーキをかけた瞬間に車が停まるわけではありません。特に車体重量があり、多くの荷物を運んでいるトラックは制動距離が普通車よりものびるため注意が必要です。しかも制動距離は路面状況によって変化します。雪や雨で路面がぬれていると普段と同じタイミングでブレーキを踏んでも、なかなか車両は停まってくれません。また、体調が悪いときはブレーキングの踏力が弱まり、ブレーキが甘くなることもあります。そのため、事前に自分が運転しているトラックが停止するのにどれくらいの距離が必要かを把握し、前方・後方の車との車間距離をしっかりとあけることで事故を回避できる確率が高まります。さらに周りの車が突然割り込んできた際も、車間距離を十分に確保しておくと安心です。

よそ見やわき見は禁止、スマホはいじらない

よそ見やわき見は、事故に直結するため大変危険な行為ですが、業界歴が長い運転に慣れたドライバーほど自身の運転技術に自信があるため、よそ見やわき見をしてしまいがちです。ほんの一瞬よそ見やわき見をしただけで、事故が発生するケースが十分に考えられるため、よそ見やわき見の禁止は徹底しなければなりません。

さらに運転時におけるスマホ操作も大変危険です。ハンズフリーの通話であっても集中力の低下につながり事故を招くおそれがあるため、運転中の通話は極力避けて運転に集中することが事故防止になります。

曲がるときにはゆっくりと、荷物が崩れないように

右左折を行う際は安全確認を十分にして、できるだけゆっくりと曲がるようにしましょう。スピードが出た状態のままでは、曲がり切れないリスクや荷物が崩れる危険性があります。また、安全確認が疎かになるとほかの車両や歩行者との追突事故や接触事故の原因になります。特にカーブを曲がるときの事故は運転慣れしているベテラントラックドライバーでさえも起こしやすく、右左折は慎重に行う必要があります。加えて強くブレーキングしなくても減速できる十分な車間距離の確保と、スピードの維持を徹底させることも重要です。

巻き込み事故に注意、左右は余裕をもつ

トラックによる巻き込み事故は大事故につながる可能性が高いため注意が必要です。巻き込み事故を回避するには、徹底した左右の確認と安全なスピードでの運転が欠かせません。特にトラックのそばをすり抜けようとするバイクは要注意です。ミラーの死角に入り込み、見えなくなるケースがあるため、曲がるときにはミラーだけでなく目視で安全確認をしましょう。また、最徐行でも内輪差で歩行者や自転車などを巻き込むおそれがあります。このような場合には、一時停止して自転車やバイクなどに先を譲るとよいでしょう。

全日本トラック協会が目指す安全目標

国土交通省は世界に誇る安全な運送サービスの提供を実現するべく「事業用自動車総合安全プラン2025」を策定しています。これを受けて公益社団法人 全日本トラック協会では「トラック事業における総合安全プラン2025」を策定しました。全日本トラック協会が策定したこのプランでは、令和7年度(2025年度)までに事業?トラックが関係する交通事故による死者数+重傷者数を970人以下という目標を掲げています。この目標を達成するためには、トラック輸送を行うすべての者が交通安全への意識を高め、真摯に事故防止対策に取り組まなくてはなりません。

事故防止のためトラック事業者に日頃求められること

トラック事故を未然に防ぐには、トラック事業者による適切なマネジメントが必要です。ドライバーの健康チェックや勤務時間の調整、定期的な車両のメンテナンスが求められます。

ドライバーの健康は毎日チェック

ドライバーの健康状態が原因となる事故は多いです。国土交通省が公開している資料によるとトラック業界での健康状態に起因する事故報告件数は、2018年が98件、2019年が77件です。健康状態に問題があると、運転中の判断力や集中力の低下を招き、事故につながります。たとえば、十分な休息がとれずに疲労が蓄積すれば安全な運転が困難になるため、ドライバーがきちんと休息をとれる仕組みづくりが求められます。また、運転中に襲われる強い眠気などは睡眠時無呼吸症候群が原因の可能性があり、このような症状はドライバー自身が健康状態に気付かない可能性があるため、定期的な健康診断を欠かさず実施することも大切です。

過労にならないよう、勤務時間を調整する

近年、働き方改革の推進によって、労働時間に関する制度の見直しが進んでいます。しかし、実際はインターネットやモバイル端末の普及、ECサイトの増加などにより、ネット通販市場が拡大しており、物流業界の仕事量は増える一方です。そのため、労働時間の短縮を進めたくてもなかなか進まないのが現状です。また、トラックの運転は肉体的負担が大きく、高度な運転技術と長時間の集中力、判断力が必要となるため精神的にも非常に過酷です。そのため、仕事量の調整や業務効率化を図り、ドライバーが過労にならないように適切な労働環境を構築しなくてはなりません。たとえば労務管理は複雑になりがちでミスが発生しやすいため、極力システム化を進めると高度な労務管理ができるだけでなく、従業員の手間も省けます。

トラック自体のメンテナンスも定期的に行う

ドライバーに問題がなくても、車両に何かしらの問題があれば大事故につながります。そのため、定期的な車両のチェックとメンテナンスが欠かせません。特に年間走行距離の長いトラックは、エンジンなどのパーツの経年劣化速度が速く、整備不良が生じやすいです。走行中にトラブルが発生しないように、車検時以外でも日頃から確認できる体制構築が求められます。たとえば、ウインカーやミラー、タイヤ、ヘッドライトなど点検の項目をピックアップしてチェックリスト化しておくと漏れなく日常点検ができます。

トラック事業者が取り組むべきこととは?

事故を未然に防ぐためにトラック事業者が取り組むべきことは、事故発生防止マニュアルの作成です。また、安全確保に必要なグッズを車両に備える、安全確認ができる装置を設置する、最新技術の導入を促進することなども有効です。

事故発生防止マニュアルを作成する

事故防止マニュアルの作成によって、事故を未然に防げる確率が高まります。トラックの運転時に注意すべきポイントや、安全確保する方法などを整理してマニュアル化しておけば、ドライバーの交通安全意識向上につながります。ゼロから自社で作成するのが難しいのなら、公益社団法人 全日本トラック協会が公開しているマニュアルを利用するのもひとつの手です。公式サイトでは「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」「飲酒運転防止対策マニュアル」「運行管理業務と安全マニュアル」などのマニュアルがダウンロードできます。ただし、これらのマニュアルがそのまま自社に適用するとは限りません。自社の事業方針や業務の取り組み方などを考慮して、独自のマニュアルを作成しましょう。

安全のために必要なグッズをすべての車両に備えておく

安全確保に必要なグッズを車両に備えておくのも有効な手段です。たとえば、荷物の輸送場所によっては勾配のきつい坂道に車両を停止することもあるでしょう。この際、しっかりとサイドブレーキをかけていても車両が坂道を下ってしまうおそれがあるので、安全のために「タイヤストッパー」を備えておくとよいでしょう。また、「コーンスタンド」も常備すべきグッズです。荷物の積み降ろしをする際に、車両の前後や左右に設置すれば簡単に安全が確保できます。単体では風や衝撃で動いてしまうため、ウエイト付きのものを導入しましょう。さらに検査結果をデータで送信できるタイプの「アルコールチェッカー」を常備しておけば、離れた場所にいるドライバーが飲酒をしていないかどうかをチェックできます。ほかにも地域や季節によっては、降雪のなか走行しなければならないことがあるため「タイヤチェーン」を備えておきましょう。雪が積もると路面状況が悪化し、ノーマルタイヤのままでは安全運転が困難です。常備しておけば突然天候が崩れたときも迅速に対処しやすいです。

ドラレコなど安全確認ができる機械を設置する

「ドラレコ(ドライブレコーダー)」も事故防止に役立つ安全ツールです。ドラレコを設置すれば、ドライバーがどのような運転をしているのかが映像で確認できるだけでなく、ドライバーの危険運転を抑止する効果が期待できるほか、指導や教育にも役立ちます。なお、ドラレコをトラックに搭載する場合は、常時録画タイプを選びましょう。ドラレコには衝撃を受けたときだけ録画する製品もありますが、そのようなドラレコではドライバーが普段どのような運転をしているのか把握できません。最近ではバックモニターで後方確認ができるタイプや、ドライバーの眠気を感知して警告してくれる製品もあります。後者は、AI技術を採用した製品で、ドライバーのまばたきの回数や顔の傾きなどを分析し、モニターや音声ガイダンスで警告してくれるため、居眠り運転の抑止になります。

最新技術の導入を促進する

最新技術を導入するのも事故防止に有効であり、公益社団法人 全日本トラック協会が策定した「トラック事業における総合安全プラン2025」でも、ICT技術等新技術の普及促進が盛り込まれています。また、ブレーキやステアリング操作などをサポートしてくれる技術も進んでおり、全自動運転の車両開発も注目を集めています。

たとえば、幅広い業種に多彩なサービスを提供するNECソリューションイノベータのNEC 車両周辺監視ソフトウェアをトラックに搭載すれば、車体周辺に人や自転車などが近づきすぎた際にアラームなどで知らせてくれます。さらに、道路標識や道路標示を画像認識で認識でき、ドライバーのよそ見などによる見逃しをサポートしてくれます。このような最新技術があれば危険な状況へ陥る前に回避でき、交通事故の発生リスクを大幅に減らせることが期待できます。

ただし、これらの技術やツールはあくまでドライバーのサポートがメインであり、導入によって事故の発生を確実に防ぐものではありません。どれほど素晴らしい技術や優れたツールを導入したところで、運転しているドライバーの安全に対する意識が低ければ意味がありません。実際に運転するのは、意思や感情をもつドライバーであるため、最新技術やツールはあくまでサポートであることを理解しておきましょう。

NECソリューションイノベータのNEC 車両周辺監視ソフトウェアは建機や農機、工機、物流車両など、作業現場で活躍する多種多様な車両にも搭載できます。これにより、事故につながる“ヒヤリハット”を防止し、現場の作業スタッフやオペレーター、他の車両や建機などの安全を守ります。

まとめ

トラック事故の主な原因は居眠り運転やわき見運転、安全不確認などです。事故を防ぐには、ドライバーに安全運転を徹底させ、事業者はドライバーの健康チェックや勤務時間の調整、トラック自体の定期的なメンテナンスを日々行い、事故発生防止マニュアルの作成や安全のための備えをしっかりしておくことが大切です。また、NECソリューションイノベータのNEC 車両周辺監視ソフトウェアのような、最新の技術を導入することで事故の削減が実現できる可能性が高まります。そのため、この機会にソフトウェアの導入を検討してみてはいかがでしょうか。