KYT(危険予知トレーニング)とは

KYTは、危険の「K」と予知の「Y」、トレーニングの「T」を組み合わせた言葉です。職場に潜む危険や解決方法などをチームでディスカッションし、危険予知能力や問題解決力を高めます。KYTと似た言葉に、KYK(危険予知活動)があります。日常業務に介在する危険をピックアップしたうえで共通認識をもたせ、安全に作業できるよう一人ひとりが取り組む活動です。KYTとKYKは区別されることもありますが、双方は密接につながっています。KYKの事例としてKYTが取りあげられるケースも少なくありません。

KYTはヒューマンエラー&リスクテイキングの把握が重要

危険予知で重要なワードとして、ヒューマンエラーとリスクテイキングが挙げられます。ヒューマンエラーは人為的なミスやアクシデントを意味し、思い込みや確認不足、物忘れなどで引き起こされるケースが一般的です。リスクテイキングは、自らの意思で危険を伴う行動をとることを指します。たとえば、危ないと認識しつつも、面倒くさいからと保護具を装着せずに作業する、ケガをする可能性があるとわかりつつ、時短のために異なる手順で作業を進める、といったケースが該当します。どちらも、現場における事故の発生要因となるため注意が必要です。KYTは、これらを把握する目的でも実施されます。

KYTの実施が必要とされるシーン

業務の遂行において危険が伴うのであれば、KYTの実施が望ましいと考えられます。従業員が作業中にケガを負うリスクがある、事故が発生する可能性がある、といったケースです。さまざまな産業機械を用いて作業を行う製造業は、KYTの実施が必要と考えられます。プレス機の操作中に手を挟む、フォークリフトの接触事故が起きるなどのリスクがあるためです。建築・建設業界は、作業にさまざまな電動工具を使用するほか、高所での作業も発生するため、危険予知が欠かせません。また、物流業ではトラック運転中の事故や積み込み作業時の転倒といったリスクがあるため、KYTを実施したほうがよいでしょう。

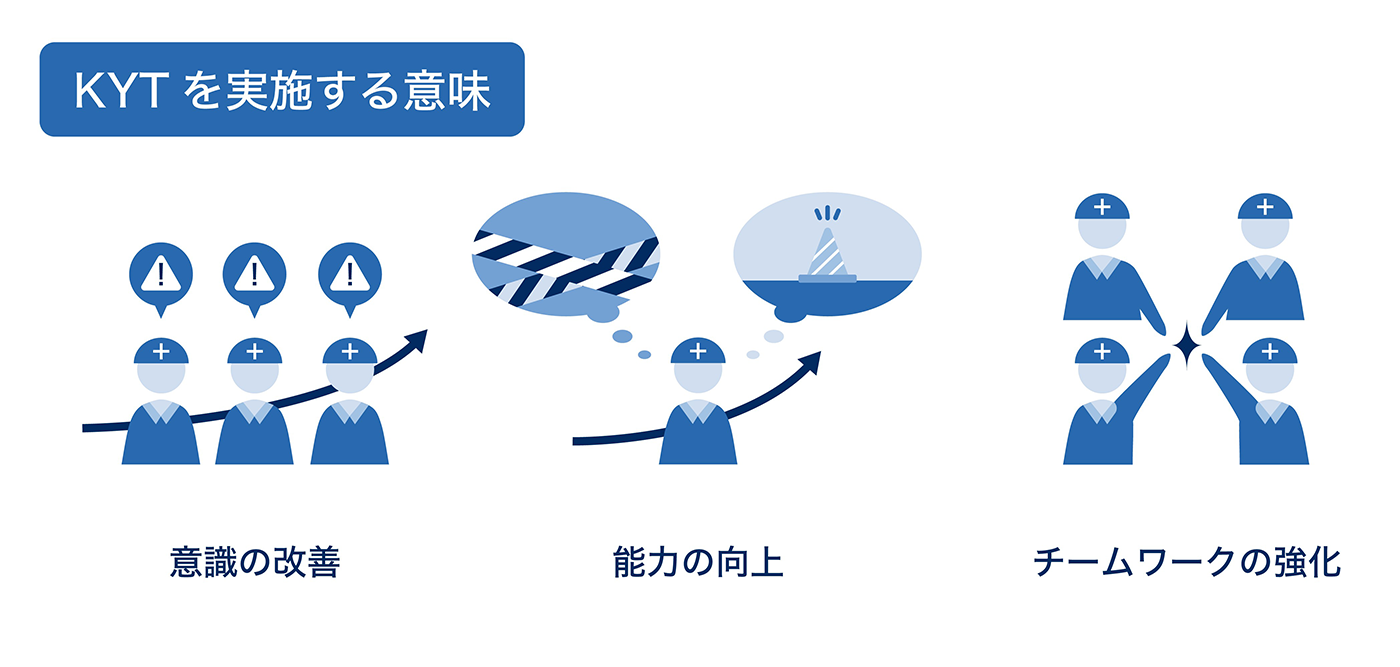

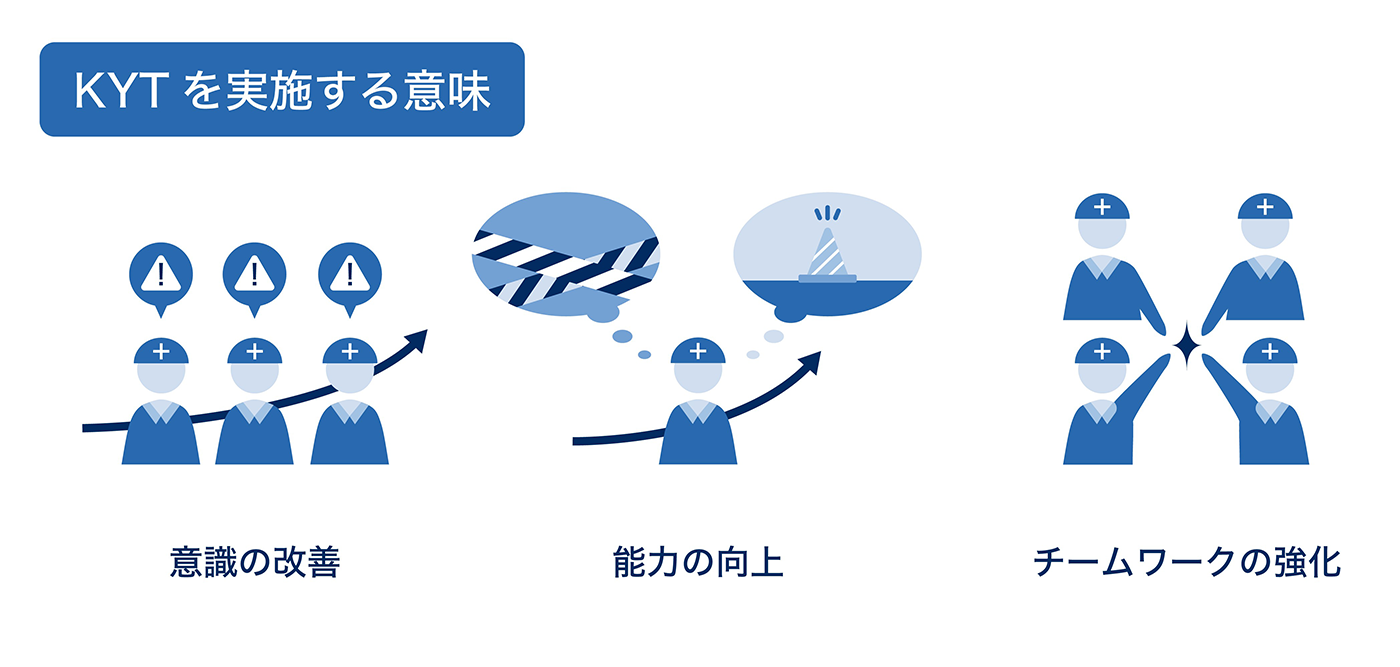

KYTを実施する意味

KYTを実施する目的や意味は多岐にわたり、企業によっても異なります。一般的には、従業員の意識改善や危険予知能力の向上、チームワークの強化などを目的に行われます。

意識の改善

組織の上層部が安全に作業するためのルールや方法を確立しても、従業員一人ひとりの安全に対する意識が低いと意味がありません。KYTの実施には、従業員が作業に潜む危険を理解し、自分事として捉えられるようになる効果が期待できます。KYTの実施で、従業員の危険に対する感受性が高まります。その行動をとることでどのような危険が発生する可能性があるのかということがわかるようになり、リスク回避につながります。

能力の向上

従業員の危険予知能力が高まるメリットもあります。KYTによって危険が想定できるようになるため、あえてリスクがある行動を起こそうとはせず、安全を意識して作業に従事してくれます。また、考えられる危険をどうすれば回避できるのか、解決できるのかを自ら考え、対策できるようになるのもKYTの効果です。これらの能力向上により、管理者のマネジメントが楽になるのもメリットです。従業員は自身で危険の予知と対策を行えるため、現場の責任者がつきっきりになることもありません。現場監督や責任者が不在でも、従業員は安全を意識して作業を進められます。

チームワークの強化

KYTは、チームでディスカッションしつつ、介在する危険の抽出や解決策の提案などを行います。チームで議論を重ねるなかで、お互いの考え方などがより理解できるようになり、チームワークの強化につながります。チームワークの強化により、今まで以上に仕事で連携がとれるようになる可能性があります。コミュニケーションが活性化して情報共有もしやすくなり、業務効率も向上するかもしれません。お互いが言いたいことを言えるようになり、職場の雰囲気がよくなる可能性もあります。

KYT実施の流れ

KYTの具体的な方法は後述しますが、まずはイメージを掴むためにも大まかな流れを把握しておきましょう。基本的にKYTは複数人で実施し、イラストシートなどを用います。一般的なのは、作業のワンシーンを描いたイラストを用い、複数人でディスカッションを進める手法です。議論によって危険の抽出や解決策の考案、行動計画の立案を実施し、そのうえで指差し呼称や指差し唱和を行います。なお、実際のKYTでは4R(ラウンド)法と呼ばれる手法を用いるのが一般的です。4R(ラウンド)法については次章で詳しくお伝えします。

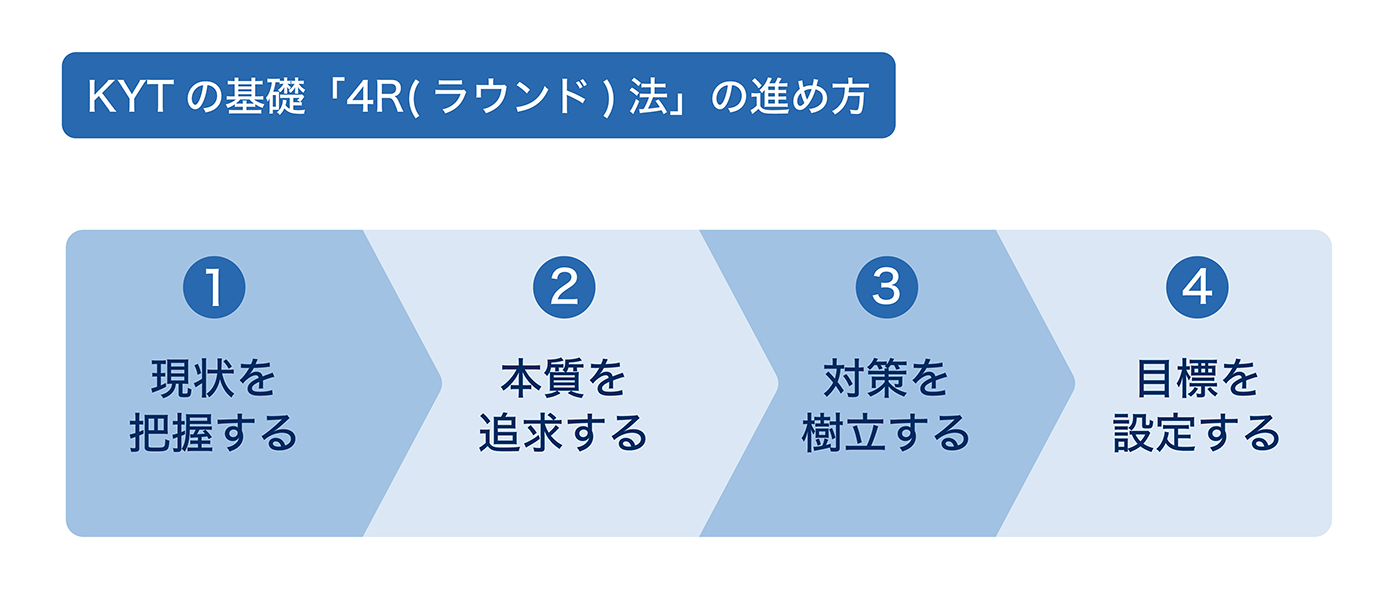

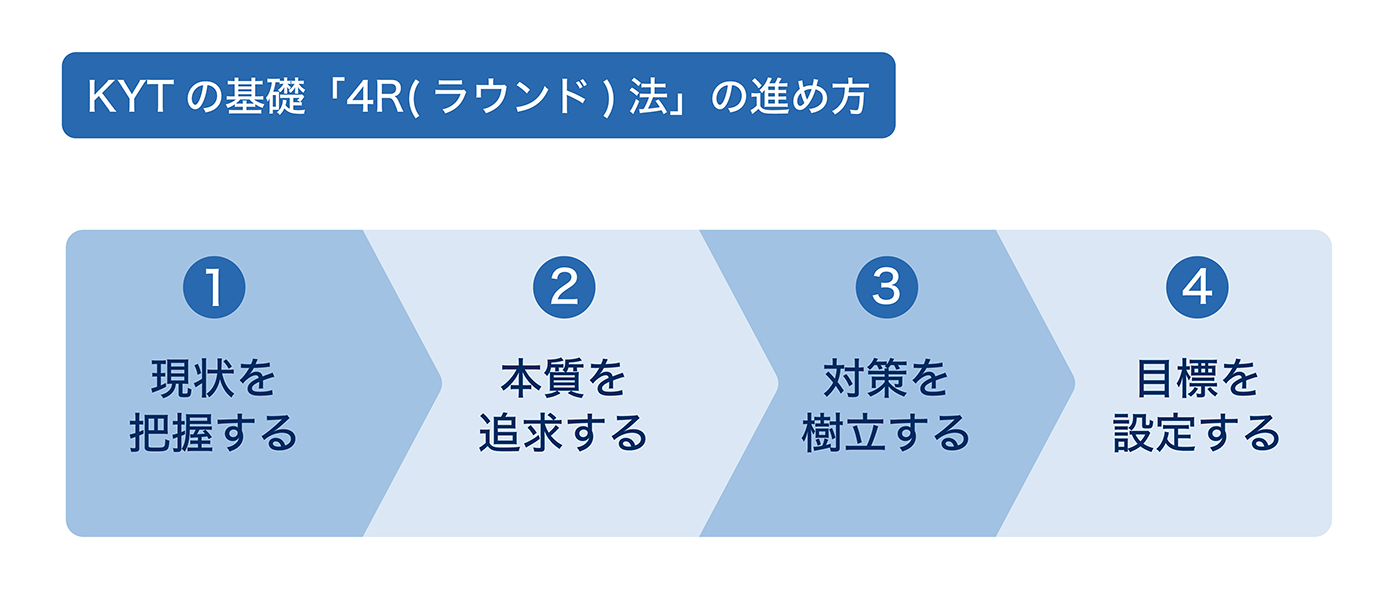

KYTの基礎「4R(ラウンド)法」の進め方

4R(ラウンド)法は、KYTを効率的に進められるフレームワークです。「現状把握」→「本質の追求」→「対策の樹立」→「目標設定」の4ステップに沿って進める手法であり、多くの企業で取り入れられています。

1. 現状を把握する

職場にどのような危険が介在するのかまったく把握できていないと、予知も回避もできません。そこでKYTの第一プロセスでは、職場に介在する危険をチームで話し合い、現状を把握します。一般的には、実際の作業で発生するワンシーンを、イラストにしたアイテムを用います。イラストシートに描かれている内容を見つつ、考えられる危険をピックアップします。大切なのは、自由に意見を出し合うことです。過去にそのような事故の事例がなくても、思考を巡らせて思いついたまま発案しましょう。

2. 本質を追求する

第一プロセスによってさまざまな危険を抽出したら、そのなかから現実的なもの、特に危険と考えられるものをチェックします。あまりにも非現実的な要素や、事故につながりそうにないものは無視し、重要な要素と最重要な要素をピックアップしましょう。たとえば、重要な項目には〇をつける、アンダーラインを1本引く、最重要項目には◎、もしくは2本のアンダーラインを引くなどが考えられます。重要・最重要項目を選ぶときは、全員が納得いくものを選びましょう。メンバー全員で納得いく要素を選んだら、この時点で一度指差し唱和をします。

3. 対策を樹立する

重要な危険要素を抽出できたら、次は対策を樹立するプロセスです。メンバー全員でディスカッションしながら対策を練る、もしくは個々が対策を考えてあとで一人ずつ発表するなどの方法があります。できるだけ具体的な対策を考えることが大切です。ここで樹立した対策を軸に、最終プロセスで行動目標を立てるため真剣に考えなくてはなりません。素晴らしいアイデアであっても、実現できない案はNGです。たとえば、莫大なコストが発生する、多くの人員を必要とするなどのアイデアは、実現が困難と考えられます。具体的かつ実現できる範囲のアイデアを絞り出しましょう。

4. 目標を設定する

樹立した対策を軸に目標設定を行います。対策を絞り込み、特に重要なものには印をつけましょう。そのうえで、最終的なチームの行動目標を打ち出します。たとえば、「〇〇を使うときは〇〇に気をつけて〇〇しよう」といった具合です。目標が完成したら、チーム全員で指差し唱和をします。完成した目標の最後に「よし」をつけて唱和しましょう。

KYTをより効果的にする3つの手法

KYTをより効果的にする手法として、フェーズ理論の活用が挙げられます。また、指差し呼称や指差し唱和も、KYTの効果を高められるため、取り入れることをおすすめします。

1. フェーズ理論

フェーズ理論とは、人間の意識レベルを5つに分ける考え方を指します。フェーズ0は無意識状態で、フェーズ1は物事をうまく判断できない状態、フェーズ2は正常な状態だが休憩時や安静時を想定しています。フェーズ3は正常な状態で、なおかつ脳の動きも好調な状態です。フェーズ4は頭に血がのぼり、まともな判断ができない状態です。この理論では、フェーズ0~2の状態は、集中力や判断力が乏しく、フェーズ4は過度に緊張している状態と考えます。一方、フェーズ3は意識がクリアな状態です。フェーズ2は指差し呼称の実施により、意識レベルをフェーズ3へシフトできると考えられています。指を差して声を出すという2つのアクションにより集中力や判断力が高まり、危険予知や回避につながります。

2. 指差し呼称

指差し呼称は、声を出しながら対象へ指を差す行為です。安全確認の際に用いられるものであり、物流や製造などさまざまな現場で導入されています。指差し呼称には、集中力向上の効果が期待できます。対象を目で認識したあと指を差し、さらに声を出すことで集中力が高まります。その結果、ヒューマンエラーの回避につながります。また、指差し呼称により、正しい手順や方法で作業を進められるのもメリットです。作業を開始する前に確認のプロセスを挟むため、再認識したうえで取り掛かれます。

3. 指差し唱和 / タッチ・アンド・コール

指差し唱和は、チームで対象に向けて指を差し、唱和する行為です。よくあるのは、班長や監督が「〇〇よいか」と声をかけ、それに対しチームのメンバーが「〇〇よし」と唱和するケースです。タッチ・アンド・コールは、チームのメンバー同士がボディタッチしつつ唱和する手法です。円陣を組んで片手を隣の人の肩にのせる、手を重ねるなどの方法があります。安全や手順の確認に用いられる指差し呼称と異なり、これらはチームの一体感を生むために行われるケースがほとんどです。チームで目標達成に取り組む姿勢を明確にでき、チームワークの強化につながります。

まとめ

KYTの実施によって従業員の安全に対する意識が高まり、チームワークの強化も実現できます。実践する際には4R法や指差し呼称、指差し唱和を活用しましょう。

建設現場や運輸・倉庫業界は、業務でさまざまな危険が発生しがちです。KYTだけでなく、先端技術を積極的に導入することで、事故が起こりにくい安全な職場環境を構築できます。NECソリューションイノベータの「NEC 車両周辺監視ソフトウェア」は、先端技術により周囲の移動体を検知し、通知してくれる認識ソフトウェアです。トラックやフォークリフトなどを使用する業界において、ポテンシャルを発揮します。