サイト内の現在位置

誰もが品質情報にアクセスできる環境構築と、現場での管理業務の効率化により、建設業の生産性向上に貢献。

[事業による価値創造]

建設DX(建設業の労働生産性向上への貢献)

株式会社熊谷組

土木事業部 土木技術統括部

土木DX推進部 DX推進グループ 課長

天下井 哲生 様

コッター床版工法を手がける橋梁イノベーション事業部とともに、『KIS-C』※1プロジェクトの立ち上げを主導。

株式会社熊谷組

土木事業部 土木技術統括部

土木DX推進部 企画推進グループ

久保田 恭行 様

システムの提案、改善要望から現場での導入説明まで、『KIS-C』プロジェクトを実務的に遂行する。

第一PFSI事業部

遠藤 友樹

熊谷組のDXプロジェクト『KDS』※2に参画。『KIS-C』のカウンターパートとして、熊谷組から提案を受けたシステムの開発や構築、業務管理を担当。

第一PFSI事業部

星 咲良

2022年入社。『KIS-C』プロジェクトのシステム開発においては、施工現場での利便性向上に向けたWebアプリケーション構築に尽力。

以下敬称略

- ※1KIS-C:Kumagaigumi Information System for Cotter Slab

- ※2KDS:Kumagaigumi Deep Smarts

| プロジェクト概要 |

|---|

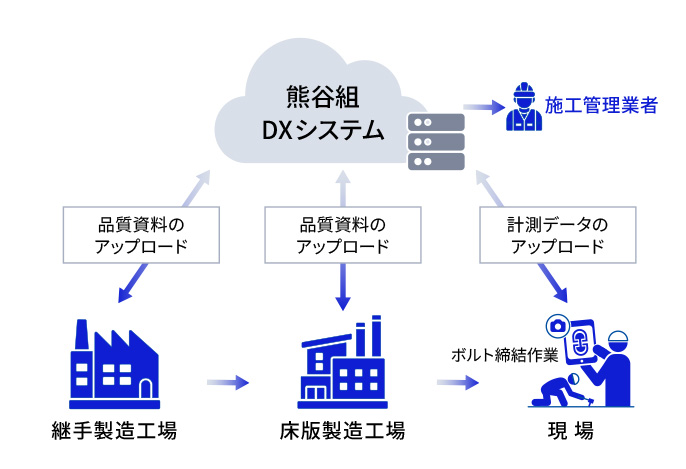

2019年より株式会社熊谷組とともに、生産性向上に資するサプライチェーンマネジメントシステムの開発に着手。従来工法よりも施工スピード、省人化、メンテナンス性を高めた『コッター床版工法』に関連する部材製造の流れをリアルタイムに共有し、情報の確認や管理が可能となる『コッター床版品質管理システムKIS-C(以下KIS-C)』を開発しました。これまで各製造工場がそれぞれのシステムで管理していた情報をクラウド上で一元管理し、建設DX(デジタルトランスフォーメーション)を実践することで施工現場での管理業務の効率化、生産性向上をはかります。 |

― どのように課題を解決し、どのような未来を描くのか ―

日本のインフラ施設は、高度成長期に集中して整備されたため、近年一斉に更新時期を迎えています。1960〜70年代に整備された橋梁は、老朽化により日本の国土全体で維持管理や更新が求められています。しかし、その担い手である建設業界は若年層の就業者の減少から慢性的な人手不足に悩まされており、建設現場での生産性の維持や将来にわたるインフラ更新が危ぶまれています。こうした事態の解消には、就業者の処遇改善や働きやすい職場環境の整備、そしてICTを駆使した生産性の向上が強く望まれています。

- 高度成長期に整備されたインフラが更新時期を迎えるも、維持管理の担い手が不足

- 若年層の就業者数減少により、建設現場は慢性的な人材不足に

- 事態の解消には、就業者の処遇改善、働きやすい職場環境の整備、ICTを駆使した生産性の向上が必須

建設業界には、収入の不安定性や就労環境への懸念から若年層の採用が減少し、人材不足によって長時間労働が常態化している課題があります。また、現就業者の高齢化によって生産性の維持や技術の継承ができないだけでなく、老朽化した橋のメンテナンスなどにも影響が波及すると考えられます。この課題に対して熊谷組が打ち出した戦略の1つが、施工の簡易化・効率化をはかった『コッター床版工法』です。一方でこの工法には、部材(建造物の構成材料)の増加による管理業務の煩雑化という問題もあったため、部材の製造、施工、維持管理の各工程において作業の効率化、情報の共有化が望まれていました。

お客様からの声

- 従来は紙資料で管理していた品質情報をデータ化。製造工場と施工現場での連携を強化し、施工全体の最適化をはかりたい

- 多いときは、日に100個以上のボルトの締付け値を紙に記入していた。これを自動的にシステム連携できれば、業務の効率化と生産性の向上につながる

『コッター床版工法』は、橋梁の床面となる部材を急速かつ簡単につなぎ合わせる技術です。『KIS-C』は、この『コッター床版工法』に使用される各部材の製造工場と施工現場との間でリアルタイムに製品情報を共有し、施工全体の最適化をはかります。

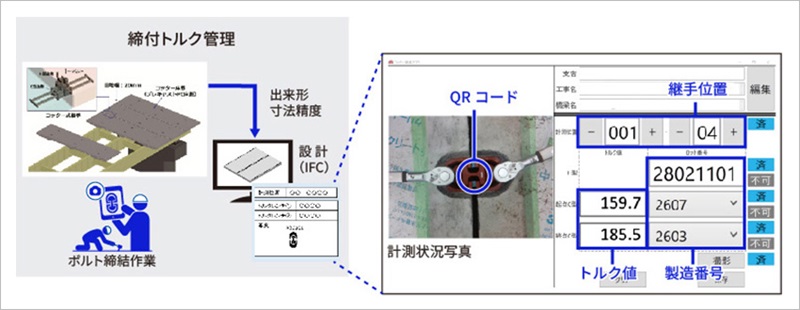

『KIS-C』は建設現場の管理業務では、大きく分けて二つの場面で活用されます。

[活用シーン1:製造工場との連携]

従来は製造工場がそれぞれ独自に品質情報を管理しており、部材の情報把握が難航。

- 本システムでは各製造工場が自らクラウド上に保存。リアルタイムに品質情報と製造番号が結びつけられるため、製造工場、施工者、発注者の誰もが、部材の情報を迅速かつ的確に把握できる。

- 維持管理の段階では、不具合が発生した際に橋梁の補修に使われる部材の個々の製造・施工情報にアクセスし、原因の特定や関連部材の抽出ができる。これにより、施工関係者からの問い合わせにも迅速で正確なフィードバックを実現。

[活用シーン2:施工現場での連携]

『コッター床版工法』では、施工現場によっては1日で100個以上の締付ボルトの締付け値を計測しており、その後のメモ帳への記録やデータ入力が大きな負担に。

- 『KIS-C』では、ボルトの締付け時に計測した値が即時にタブレット端末を経由して、クラウド上に自動で記録されるシステムを構築。これにより、従来のメモ帳への記録やデータ入力が不要になり、業務の効率化や人的ミスの削減が期待できる。

― NECソリューションイノベータが描く未来 ―

施工現場の人手不足を解消し、安全・安心なまちづくりへ

『KIS-C』は、『コッター床版工法』における部材の締付け値管理、連携、調書の自動作成システムを提供し、施工管理業務の効率化を促進しました。これにより煩雑なデータ整理や入力がなくなり、施工現場では約50%の管理業務が削減できる想定です。大幅な効率化を背景に、「省人化」や「工期の短縮」を実現し、建設業界が課題としてきた施工現場の人材不足が解消されれば、老朽化した橋の補修など安全・安心なまちづくりへの貢献にも期待がかかります。

施工全体を最適化し、持続的な社会インフラ構築に貢献

各工場と施工現場の品質管理データをクラウド上で運用することで、関係者の誰もがリアルタイムに部材製品の流れを把握できるサプライチェーンマネジメントシステムを構築しました。これにより、品質情報のトレーサビリティが向上し、日々の効率的なメンテナンス業務を確立。将来的に訪れるインフラ更新工事にも、持続性のある貢献が可能になりました。

Project Story

「製造、施工、維持管理」の運用を変革し、現場業務を効率化

久保田:『コッター床版工法』は、それ自体が施工現場の生産性向上や省力化に貢献できていた反面、部材の増加による課題も抱えていました。

その1つが「部材製造」の点です。施工で使う部材は工場で製造され、紙媒体の資料とともに現場に運んだ後に、その資料を各工場の管理者がそれぞれの手順で再整理して発注者に提供していました。しかし、この方法は大幅に手間と時間がかかること、資料の閲覧性に課題がありました。2つめは「現場施工」の点です。現場でコッター床版の部材はボルト締めをしますが、その締付け値はメモ帳に記録し、その後データを入力して調書を作る作業があったため煩雑であり、効率化が望まれていました。最後は「維持管理」の点です。従来、どの工場でどのような品質の部材を、いくつ作って床版を施工するかといった記録がなく、膨大な紙資料から検索していました。そのため、トレーサビリティが確保できるシステムが求められていました。

天下井:『コッター床版工法』によって施工スピードは2倍、作業員の人数は1/2になりました。一方で久保田が言ったように部材が増えます。現場からは、それらを効率的に品質管理できないかとの要望が強く、2019年からNECソリューションイノベータさんと始めた『KIS-C』の構築につながりました。

遠藤:当初『KIS-C』のご相談をいただいた時点では、品質情報を記載した紙媒体の資料が工場や施工者など様々なところから提出されており、それらをどう管理していくかがポイントだと感じました。しっかり交通整理をして情報の流れを可視化することが効率化につながると意識しながら、随時熊谷組さんに最適なシステム構成をご提案していました。

誰もが簡単に部材の流れを把握でき、管理業務が約50%削減

久保田:『KIS-C』を現場に実装してからは、品質情報をクラウド経由で施工者や発注者にも提供できるため、生産性向上に大きく貢献しています。また、施工面では施工1日あたりの締付ボルトの現場管理を想定した場合、これまでは現場計測とデータ整理、調書作成で約1.5時間を要していました。それが『KIS-C』の導入により、ボルトの締付け値情報は自動連携でリアルタイムに保存され、調書も計測結果一覧から自由に出力できるようになりました。加えて、現場でのメモ帳への書き込みやメモを見ながらのデータ入力作業がなくなったため、現場管理業務を約50%も削減できています。

遠藤:現場での実装開始は2022年頃からですが、熊谷組さんは『KIS-C』をWebアプリケーションで実装する選択をされました。通常のソフトウェアでは、インストールやダウンロードが必要になりますが、Webアプリケーションにはその手間がありません。タブレット端末1つあれば、誰でも簡単に『KIS-C』を使えるのは、現場での利便性には大きなメリットではないでしょうか。

天下井:現在『KIS-C』は熊谷組の社員専用のシステムですが、特に同業他社から『コッター床版工法』と一緒に使いたいというご要望を多くいただいています。ほかにはNEXCO東日本さんに導入いただいたり、工事関係者という形で発注者の方も『KIS-C』に接続できたりと、情報を共有できる環境づくりが進んでいます。当社にとって完成度の高いシステムであることはもちろん、外部から見ても本当に素晴らしいものを作っていただいたなと感じています。

星:そう言っていただけると嬉しいです。システムインテグレータと建設業というと、職種的には接点が少なく、互いの仕事がイメージしづらい点があるかもしれません。とはいえ改めて考えてみれば、橋や道路は私たちの生活にも関わる重要な生活動線であり身近な存在です。そこで『KIS-C』の開発では、橋梁の現場ではありませんが実際にトンネル工事を見学させていただくなど、現地での動線を参考にさせていただき、使用感のイメージをより深めました。

システムの導入が建設業の魅力を高め、多様な人材活用の一歩に

天下井:少子高齢化が進む中、建設業は他産業に比べて非常に高齢化が顕著な上に新規就業者数が減っています。加えて、現就業者では若手とベテラン社員が多く、中間層が不足している課題もあります。人手が足りず、先輩が持つ技術やノウハウの継承も危ぶまれ、将来のインフラ更新も迫る中で業務のクオリティを維持するには、自ずと生産性を上げなければなりません。

これは国土交通省が2024年4月に打ち出した『i-Construction 2.0』※3でも提唱されており「施工」「データ連携」「施工管理」のオートメーション化を3本柱として、建設現場の生産性を1.5倍以上に高めようと業界全体が取り組んでいます。こうした時代背景の中で『KIS-C』は、デジタル化やペーパーレス化を通じて生産性を向上する国の方針にも合致したシステムであり、改革が待ったなしの現状で、未来に希望を見出すための第一歩だと思います。

久保田:建設業は、今まで3K(きつい、汚い、危険)と呼ばれていましたが、今後は新3K(給与、休暇、希望)を掲げ、人材不足の解消をはかっています。そこに『KIS-C』のような生産性を上げ、まさに希望を持てるようなシステムをどんどん取り入れ、建設業界の魅力の底上げを狙いたいです。

星:例えば膨大な資料の中から、自分の手で欲しい情報を探すような作業は精神的にもストレスを感じます。こういったものを自動化するシステムが、人の働きやすさや精神的な豊かさ、最近でいえばWell-beingに貢献できると思います。その意味では、このプロジェクトで効率化や省人化をはかり、管理業務が短時間で済むようになったことは、建設業界にとっても大きなメリットがあるのではないでしょうか。

遠藤:『KIS-C』をはじめとする多数のシステム導入によって現場の業務が改善されれば、ストレスが軽減し組織の結束もより高まるでしょう。将来的に、熊谷組さんの企業価値向上に貢献し、新たな人材の流入も促進するはずです。今後も建設業のデジタル化を推進し、直接的なコスト削減だけではなく、その先の企業や人にも新しい価値を提供することで、少しでも働きやすさの向上にお力添えできれば、こんなに嬉しいことはありません。

- ※3「施工」「データ連携」「施工管理」のオートメーション化を3本柱に、2040年度までに建設現場で3割の省人化を実現し、生産性を1.5倍以上に引き上げることを目指した、国土交通省の取り組み。

建設業のDX化を推進し、その先の未来に描く価値

天下井:今後の展望として、まずは『i-Construction 2.0』で求められる3つのオートメーション化を目標として技術開発をしながら、効率化をはかることで、社会に向けて新3Kをアピールしていきたいと考えています。

また、DX推進の端緒として『KIS-C』では新たな展開を考えています。今はプレキャスト床版にのみ適用していますが、部材の幅を広げ、橋脚取り替え工事以外にも活用することで現場業務の省力化や効率化をはかり、外部への販路拡大を模索中です。

遠藤:現時点でも『KIS-C』はほかの建設会社から好評をいただいておりますし、私自身は今回のプロジェクトをとおして、施工現場の省力化や効率化といった建設業で求められていたシステムを具体化できたと感じています。今後は、当システムを熊谷組さんと協力して広めることで、全国各地の建設業のマネジメント工数を削減できると考えています。そうして建設業全体に蓄えられた余力が未来の橋や道路を作る原資となって、安全・安心なまちづくりに活かされることを願っています。

UPDATE:2024.11.29